具体描述

内容简介

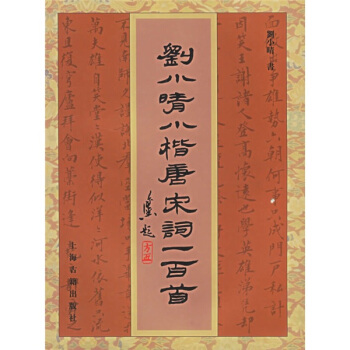

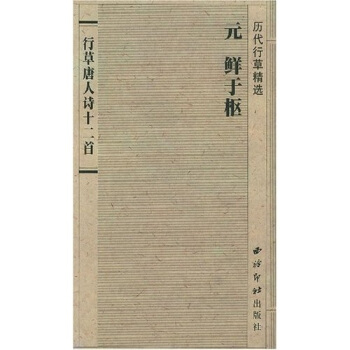

元代书坛,几乎为赵孟淆一人笼罩,以复归晋、唐为主流。历来公认赵孟淆为主坛坫者,不料赵却另有推重。这就是同进代的鲜于枢。鲜于枢,字伯机,号困学民,又号虎林隐史、直寄老人。关于其祖籍、出生地和生卒年,历来有不同意见。过去说他为渔阳人,为大都人,今有考证认为从祖籍上说,鲜于枢是德兴人;从出生地上说,他是汴梁人。又,过去认定其生卒年为1256至1301年,或作1257至1302年今则考为生于1246年。官至太常寺典簿。37岁后定居杭州,晚年于西湖虎林筑一室曰[困学斋]。

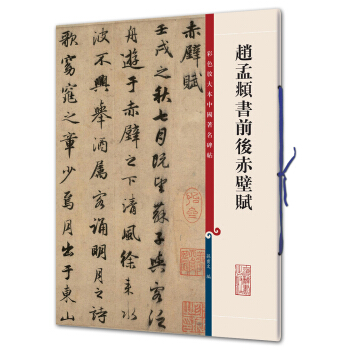

事实上,赵孟淆极推崇枢之行草,说:尝与伯机同学草书,伯机过余甚远,极为追之而不能及。伯机已矣,世乃称仆能书,所谓无佛处称尊耳。虽为谦辞,却也从一个侧而反映了鲜于枢的书艺成就。二人交情极深,常切磋论艺,契合无间方,一见同夙昔。春游每*舟,夜座常促膝。更值得一提的是,这亲称元代二雄的赵孟淆和鲜于枢还创作过一件合作作品《覃书千字文卷》。鲜于枢书至多士宁,赵孟淆续完,前者刚健,后者婀娜,连珠合壁,交相辉映。

内页插图

前言/序言

用户评价

在探讨这部选集的装帧细节时,我必须提到它在细节处理上的严谨性,这几乎达到了一个收藏家的标准。比如,书脊的装订方式,它采用了可以完全平摊的设计,这对反复翻阅和临帖的实践者来说,简直是福音。以往很多厚重的法帖,一旦用力打开,书脊就会发出令人心悸的“嘎吱”声,生怕一不小心就弄坏了。而这本,即便是平铺在案上,每一页都能保持平整,不会因为过度弯折而造成画面变形或纸张损坏。此外,字体和页码的排布也体现了现代设计的智慧,它既没有喧宾夺主地干扰到主体作品的欣赏,又在你需要快速查找特定作品时,提供了清晰的导航。这种将实用性、保护性和美学价值完美融合的装帧设计,使得这部书的价值远远超出了单纯的资料汇编,更像是一件经得起时间考验的文化载体。

评分这本书的整体包装,透露出一种对阅读体验的极致追求,它深知书法学习者对“物料感”的偏执。我特别喜欢它在装帧材质上所展现出的那种低调的奢华感——那种经过精心处理的、不反光的封面,即使用手触摸,也能感受到纸张本身的韧性和纤维结构。这使得翻阅过程变成了一种享受,而非负担。它不是那种一目了然、追求快速视觉刺激的出版物,而是需要静下心来、用时间和光线去“品味”的作品。每一页的裁切都非常精准,边缘干净利落,这体现了印刷工艺的高水平。在我看来,一本优秀的法帖,其装帧本身就是对古人精神的一种尊重和致敬。这本选集做到了,它让你在拿起它的那一刻,就知道自己面对的是一份经过认真对待、精心打磨过的、可以长期相伴的良师益友。

评分这本书的装帧纸张,选择得非常具有匠心。它不是那种市面上常见的、为了追求“清晰”而过度使用高光纸张的低劣做法。相反,它采用了一种略带哑光效果的、吸墨性适中的特种纸张,这种纸张的肌理感,在不同的光线下会呈现出微妙的变化。你必须走到窗边,或者用一盏柔和的台灯去欣赏,才能真正领略到墨色在纤维上的“洇化”过程。这种处理方式,极大地增强了临习时的代入感——因为我们知道,真正的宣纸在书写时,墨迹就一定会有这种自然渗透的边缘效果。如果用太光滑的纸印刷,那些精妙的边缘过渡就会被抹平,失去了生命力。因此,从这个角度来看,这本书的装帧,其实是对传统书写媒介的一种深刻致敬,它让读者在视觉上就建立起与原作的心理连接,这对于提升学习的效率和深度,是至关重要的。

评分这部书的装帧和纸张手感真是让人眼前一亮,那种温润的质感,拿在手里沉甸甸的,立刻就能感受到它蕴含的分量。初翻开时,我就被那些墨色的变化深深吸引住了。清晰的影印技术,使得即便是几百年前的笔触细节,也展现得淋漓尽致,仿佛能嗅到陈年的墨香。作为一名业余的书法爱好者,我最看重的就是这种对原迹神韵的还原度。很多市面上的法帖,为了追求亮度和对比度,往往牺牲了过渡的微妙之处,但这本选集显然在选材和制版上投入了巨大的心力。每一页的留白处理得恰到好处,既突出了主体,又给予了眼睛休息的空间,整体布局疏密有致,赏心悦目。我特别留意了那些飞白和枯笔的处理,那些地方往往最考验装帧的功力,这里的呈现,让观者能清晰地体会到古人运腕时的力度、速度和节奏的转换,远胜于那些过于光滑、失真的现代印刷品。它不仅仅是一本临摹的工具书,更像是一件值得收藏的艺术品,光是摆在书架上,那种历史的厚重感和艺术的氛围就足以提升整个空间的格调。

评分这本书的装帧设计,说实话,透露出一种非常内敛而典雅的品味,完全没有当下流行的一些花哨的装饰,一切都服务于内容本身。我尤其欣赏它在版式设计上的克制。每一幅作品的尺寸和位置,都经过了深思熟虑,既保证了我们能够看清细微之处,又避免了因为过度放大而产生的失真感。对于我们这些长期研习传统书法的人来说,最怕的就是“假大空”的放大版,它会欺骗你的眼睛,让你误以为自己掌握了力度,实则忽略了笔锋的收敛与提按的细微差别。但这本选集,它提供的视觉体验是极其真实的,它尊重了原作的“场域”。每一次翻阅,都像是一次与古人隔空对谈的仪式感,特别是当目光落在那些浓墨重彩的对比区时,那种精神上的冲击力是难以言喻的。它似乎在无声地告诉我,真正的力量,往往蕴藏在最沉稳的内敛之中,而不是外放的张扬。

评分包装很好,单独防水包装,内页清晰。基本满意~

评分书不错,正版,质量很好。

评分鲜于枢,字伯机,号困学民,又号虎林隐史、直寄老人。唯没有注释,有个别字草书字需要自查

评分元朝初年,以杭嘉湖为中心活跃着一个特殊的文人群体,他们经常举行类似“雅集”的活动。一起论文说艺、赏书观画、聆听古琴为乐事。“雅集”的地方往往是富有收藏者的家中,鲜于枢的困学斋似乎是“雅集”的中心之一。参加的人既有宋朝的遗民,如周密等;又有元朝的官吏,如乔篑成、仇锷等;既有书画名家,如赵孟頫、鲜于枢等,也有收藏家张谦等。

评分据《鲜于府君墓志铭》记载,鲜于枢的高祖曾经做过官,祖父“读书通大义,不为科举业”。蒙古军队攻下德兴府后,携家南逃,走到居庸关被“盗”所杀,祖母带全家到处奔波, 金哀宗天兴元年(1232年),又北上定居范阳(今河北涿州)。鲜于枢的父亲从事办理运粮的差事。常年往返于中都、大都、汴梁以及扬州、杭州之间。鲜于枢少年时不断随父迁居。

评分印刷质量还可以,就是容易散页。

评分西泠印社的东西真不错。

评分行草唐人诗十二首 印刷不错

评分鲜于枢有北方人的慷慨、豪气,身材魁梧,胡须浓重,朋友们称其为“髯公”。同时期的诗人柳贯说他“面带河朔伟气,每酒酣骜放,吟诗作字奇态横生。其饮酒诸诗,尤旷达可喜;遇其得意往往为人诵之”。自负随意的性格,一开始就导致他与周围环境及上层当权者的种种冲突。元世祖至元二年(1265年)以后,鲜于枢先后辗转于汴梁、扬州、杭州、金华等地,担任一些中下级官职,很不顺利。常与上司争是非于公庭之间,一语不合,则拂袖而去,为百姓爱戴,称“我鲜于公”。曾三次去官或遭贬。37岁后定居杭州,于西湖虎林筑困学斋。元成宗大德六年(1302年)被授予太常寺典簿,未及到任,逝于钱塘,年仅57岁。其墓位于今杭州西溪路原苗圃内(杭州城西森林公园)

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有