具体描述

编辑推荐

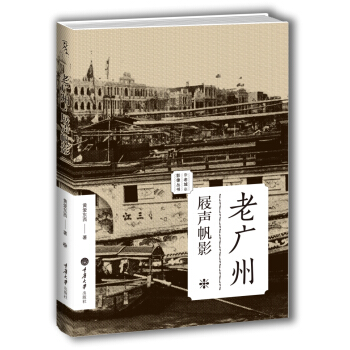

★老照片留下一座城的百年风云,勾起多少记忆与想象★全新装帧设计、全新图片处理,楚尘文化精制珍藏版

◆以珍贵历史老照片,重现清末民初真实的老广州记忆。

◆在图文中逛遍广州,领略风味岭南文化。

※老城影像系列※

叶兆言:《老南京:旧影秦淮》

徐城北:《老北京:帝都遗韵》、《老北京:巷陌民风》、《老北京:变奏前门》

吴亮:《老上海:已逝的时光》

黄爱东西:《老广州:屐声帆影》

流沙河:《老成都:芙蓉秋梦》

陆文夫:《老苏州:水巷寻梦》

林希:《老天津:津门旧事》

内容简介

如果非要广州人说旧,他们就会说起唐装马褂和香云纱,西关的大屋和顺德妈姐,在艇上卖的艇仔粥,在巷子里踢踏作响的木屐。咖啡馆对他们来说一直是新事物,爵士乐也一直是,广州人生活中旧俗里没有的通通都是新事物。他们的旧,是他们天天喝的例汤和茶。当一个广州人舍咖啡而要喝凉茶的时候,你根本毋须要知道他是否怀旧,他本身就是旧。

作者简介

黄爱东西,媒体人及专栏作家。祖籍广东,生于上海,幼住广州西关。嗜文字,喜编辑行当。近期出版作品:《夏夜花事》、《我有一个同事》、《西关花月夜》、《桃花开》、《四季如夏》、《有一个人》等。内页插图

精彩书评

★黄爱东西的作品,在散文界里是一朵不可缺的花。——广州市作协名誉主席章以武

——熊育群

目录

非要广州人怀旧(代序)

第一章

旧屋·骑楼·“上下九”

广州人

屐声

帆影

茶楼

花市

大街小巷里的零食和叫卖声

第二章

跳板、桥梁、窗户和“好屋基”

旧时风月

从前尼庵

那些寺庙

第三章

“五羊传说”的版本及五仙观

再老一些的广州

五,……二十七,三十二,六十三和… …

神乎其辞的事

粤人

第四章

为什么叫西关

荔枝湾和荔湾区

白荷红荔泮塘西

“一叶轻舟去, 人隔万重山”

八音班

西关大屋里的顺德妈姐

第五章

“住唐”、“住蕃”和“半唐蕃”,响坟、光塔和怀圣寺

外国人眼中的十三行

富商们

浩官的故事

逛一通沙面

杂谈

十三行的街和巷

那条叫怀远驿的小巷

十三行街上的寓言式奇闻

白花花的银子

时空错乱的越王墓野史和三元宫正史

代跋 双城记之广州·麻石巷

广州大事记

精彩书摘

屐声正如上海人喜欢爵士乐和泡咖啡馆,老旧广州的情调也是有道具的,在没有了当年长堤边上大新百货公司的天台游乐场,没有了茶楼里唱曲的师娘女伶,没有了陈塘东堤的大寨和艇上烟花,没有了下九甫绸缎庄的今天,如果摄影师想用最简单的办法在报刊上再现老旧广州的风情,那么他可以去找一双木屐,让一个凹目厚唇蜜糖肤色的女子裸足穿了,到西关找一条麻石小巷或走或站。巷子里老人们打量来人的那些漠然的老脸,是很好的背景。

似乎张爱玲小说里形容过上海女人是粉蒸肉,粤女是糖醋排骨。蜜色的皮肤和偏瘦的身材,都是糖醋排骨的特点吧?据说闹小日本的时候和解放初期,很多上海的有钱人跑去香港,那时候的上海太太们作兴痛恨那些抢走了她们男人的“糖醋排骨”,到了五六十年代之后,又和广东的女人一起痛恨台湾女人。那时候的广州女人,就是穿木屐的。穿着木屐的广州女人,想来是非常的有住家风范。穿过街巷去买菜,静静地有条不紊地在厨房里料理膳食,总是露着干净的脚踝,利落清爽地走来走去,每走一步都伴着或安稳或轻俏的托托的声音。

——只是一双木屐。

那是一种很特别的风情,甚至……性感。

其实旧时广州的男女老少都有穿木屐的习惯,只是男人穿着总有些邋遢相。后来他们穿人字拖,更加可怕。穿木屐也不是哪儿都能去,办正经事的时候还是要换上正经的鞋子,只是广州人随便,自己去吃饭喝茶时也就这么去了,不过,赴别人的筵席时他们还是会更衣换鞋的。外地朋友有投诉说至今仍赫然地看见广州人穿着睡衣拖鞋到处乱走,追问之下,通常他们都是在老城区看见这种奇景的。我就告诉他们,他们所看见的那些拖鞋睡衣人士肯定家就在附近,而且当时肯定不是去办正经事。从前的广州人也只在他觉得熟悉和放松的环境下穿拖鞋和睡衣,街坊邻居和小铺的摊主都是熟识的。我说:“你们就当是西关风情看吧,现在已经很难得见到了。”

记得在七十年代初,我的渴望之一仍然是一双小木屐,实在想不起来当时到底是拿着奶奶给的几分钱还是几毛钱了,跑到山货店里去,在一大堆木屐里一下就挑出了那双黑底描绿花的漆面小木屐,上面横钉着一块透明浅绿的软胶。当时比得了灰姑娘的水晶鞋还高兴,每日穿了它和邻居的一帮小孩在街上飞跑,发出一片噼里啪啦的脆响。当时那种硬底的木屐,每个小孩都有本事穿了它飞跑而不摔跤,顶多也就是跑得飞掉了一只,回头捡了套回脚上,又开始飞跑。

现在回想起来,那时候的生活是安静的,街巷里时常飘来别家的饭香,或者是汤的气味。也就是偶尔孩童们在巷子里追逐奔跑时带过一片杂乱的声音,像鸟群低低地飞过,而你听见了它们噼噼啪啪拍动翅膀的响声,一下子过来了,然后倏地又远去了。而时间似乎也就是这样,倏地就远去了。不知道是什么时候,有一天,一阵杂乱的屐声从远处响起,惊天动地噼里啪啦地从门前经过,逐渐跑远之后,就再也没有了,你以为你仍然会每天都听到那么一阵子喧闹,可是,它突然消失了,就那样一直地跑远了,从此再也没有回来。有很多生活里熟悉的东西,都是这样,不知不觉地,不知道在哪一天它就再也没有回来,消失得无影无踪。等你蓦然发现的时候,只看到了岁月的影子。

而今天,我只能坐在家里惊诧地回想着,那时候的我们竟然可以穿着木屐在大街小巷里那样地飞跑,像一群鸟儿般地哗然掠过。

隔着时间的河流,远远地看见某个奔跑中的孩子,忽然转过身来,跑回几步,拾回他飞跑时飞脱的一只木屐,套回脚上,又开始飞跑着远去。

……

用户评价

我必须承认,我是一个对地域文化有着近乎偏执的爱好者,这本书完全抓住了我的“G点”。它没有采用宏大的叙事框架,而是选择了从微观入手,聚焦于那些被时间冲刷得几乎看不见的角落和人物,这种“以小见大”的手法非常高明。通过对那些看似不起眼的物件、琐碎的日常对话的描写,作者构建起了一个坚实而立体的文化地基。我尤其被其中一些对传统工艺或手艺人命运的描绘所触动,那种对“逝去手艺”的挽歌,既哀婉又充满力量,让人在感动之余,也感受到了文化传承的紧迫性。阅读这本书的过程,更像是一场寻根之旅,它让你意识到,我们现在所拥有的一切,都是建立在无数代人辛勤劳作和智慧结晶之上的。这种对历史纵深的尊重,让这本书具有了一种超越时空的价值,值得反复品读,每次都会有新的感悟。

评分这本书的装帧设计和排版风格,就已经透露出一种沉静而内敛的气质,与书名所暗示的怀旧主题完美契合。我非常喜欢它那种不事张扬但处处体现匠心的设计,让人在拿起书本的那一刻起,就感受到了被尊重和被认真对待。内容方面,作者展现了惊人的资料搜集能力,但最厉害的是他如何将这些零散的资料编织成一个流畅、有机的整体。书中对一些社会现象和生活习俗的剖析,角度新颖,能让人从全新的侧面去理解过去的生活逻辑。这不再是教科书式的知识灌输,更像是与一位学识渊博的长者进行一次深入而愉快的午后谈话。每每读到一个新的章节,我都忍不住想停下来,回味一下其中蕴含的文化密码。这本书的成功之处在于,它没有贩卖廉价的怀旧情绪,而是用一种近乎考据的严谨,去还原一个时代的真实面貌,这种真诚和力度,是打动人心的关键。

评分这本书的文字质感极其出色,读起来有一种老照片被轻轻擦拭干净后的那种清晰感和历史的颗粒感。作者的遣词造句非常讲究,避免了当代网络语言的浮躁气息,使得整本书的基调沉稳而高雅。它成功地捕捉到了一种特定时空下,人们面对生活的那种韧性与智慧。书中的一些段落,描述了人与人之间淳朴的交往模式和生活中的人情味,这在如今这个日益疏离的社会中,显得尤为珍贵和令人向往。我发现自己常常会因为某个场景的描写真实到令人心痛,而不得不放下书本,静静地思考。这本书的厉害之处在于,它不仅记录了“有什么”,更深刻地挖掘了“为什么会是这样”,那种对文化内核的探寻,使它具备了超越一般“地方志”的文学价值。对于渴望深度体验地方历史文化,并希望从中汲取生活哲理的读者而言,这本书无疑提供了一次饱满而充实的精神盛宴,强烈推荐。

评分这本书简直让人爱不释手,尤其是对那些对历史文化有着深厚兴趣的读者来说,它提供了一种独特的视角去重新审视我们脚下的这片土地。作者的笔触细腻而富有感染力,仿佛带着我们穿越回了那个充满烟火气的旧时光。我特别喜欢它那种娓娓道来的叙事方式,没有生硬的说教,更多的是通过一个个鲜活的小故事,勾勒出那个时代的风貌。读着读着,我仿佛能闻到老城里飘出的糖水香,听到街头巷尾的叫卖声,甚至能感受到那种慢节奏的生活韵味。那种对细节的执着捕捉,让人不得不佩服作者的功力。这本书不仅仅是文字的堆砌,更像是一幅精心绘制的画卷,每一个角落都充满了故事和情感。它成功地将我们从现代的喧嚣中抽离出来,沉浸在一个充满温度和记忆的过去里,让人在阅读的过程中时常会心一笑,也会油然而生一种对传统的敬畏之情。这本书对于想要了解某个特定地域的文化变迁的人来说,无疑是一份宝贵的精神食粮,读完后,我对这个地方的认知又深入了一层。

评分说实话,一开始我对这类偏历史题材的书籍抱持着一丝谨慎的态度,总担心会读到一些枯燥乏味的年代记录。然而,这本书彻底颠覆了我的固有印象。它的叙事节奏把握得非常好,张弛有度,引人入胜。作者的文字功底非常扎实,遣词造句充满了一种老派的韵味,读起来非常舒服,有一种“老茶新泡”的惊喜感。我尤其欣赏它在描述场景时所采用的画面感极强的语言,每读到一处,脑海里都会自动浮现出清晰的图像,那种身临其境的感觉,是很多同类书籍难以企及的。更重要的是,它并没有停留在简单的记录层面,而是巧妙地融入了作者的思考和感悟,使得整本书的思想深度得到了极大的提升。它让人在怀旧的同时,也在思考变迁的必然性与留存的价值,这种思考的张力,让这本书的价值远超一般的历史普及读物。对于那些追求阅读体验和思想深度的读者,这本书绝对是不可多得的选择。

评分刚好是做活动购买的,价格合理,还没开阅读

评分老照片,老故事,老经典,值得收藏!

评分很好的历史书 有图有字

评分很不错呀~~好满意~下次会继续

评分老广州情怀,很多珍贵的图片

评分还不错,写作的视角有新意,另类的城市记录

评分书的质量不错,快递员也很好人。但书的内容不够全面。

评分历史感强,信息量大,值得收藏!

评分很棒的一套书。好像以前江苏出版过,重庆大学这个版本只有9种,江苏有20种,记不清了。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![历史·文化经典译丛:绝对主义国家的系谱 [Lineages of the Absolutist State] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11951127/57cc3890N0daabce9.jpg)