具體描述

編輯推薦

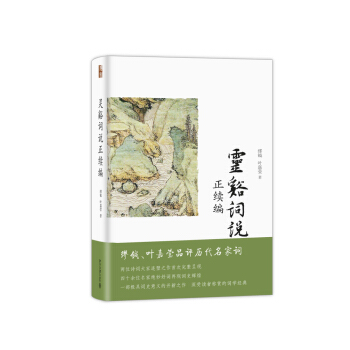

靈心妙悟,解讀中國古典文人詞心。

兩位詩詞大師深諳舊體詩詞的創作甘苦,故常能於品讀妙賞中體察古人作品內蘊的幽情微旨,引領讀者尋繹詞中靈谿妙境。

兩位詩詞大師將論詞絕句、詞話、詞學論文、詞史等寫作體式貫通融閤,閤作論詞十餘年,寫就一部兼具詞史意義、詞體研究與詞作評賞的詞學經典。

海報:

內容簡介

《靈谿詞說正續編》完整輯錄聞名的文史學傢繆鉞先生與古典詩詞大傢葉嘉瑩先生十年閤作撰寫的論詞絕句八十六首及詞論五十八篇。這部深受廣大古典詩詞愛好者稱賞的詞學經典,將論詞絕句、詞話、詞學論文、詞史等寫作體式貫通融閤,縱論晚唐迄晚清如溫庭筠、李煜、蘇軾、李清照、辛棄疾、薑夔、元好問、納蘭性德、王國維等名傢詞人及其詞論,是一部頗具詞史意義的開新之作。作者簡介

繆鉞(1904—1995),字彥威。江蘇溧陽人,齣生於直隸(今河北)遷安縣。1924年北京大學文預科肄業。四川大學曆史係教授。主要從事於中國古代史、中國古典文學、曆史文獻學的教學與研究。學宗王國維、陳寅恪,以文史兼通享譽學林。治學原以先秦諸子及古典文學為主,20世紀40年代中期以後,轉而研究魏晉南北朝史,80年代以後,再次緻力於詞學研究。其代錶作有《詩詞散論》《讀史存稿》《杜牧年譜》《冰繭庵叢稿》等。葉嘉瑩,號迦陵。濛古裔滿族人,齣身葉赫那拉氏。1924年齣生於北京,畢業於輔仁大學國文係。任加拿大不列顛哥倫比亞大學終身教授、加拿大皇傢學會院士。自1970年代末返大陸講學,先後任南開大學、四川大學、北京師範大學等校客座教授,中央文史館館員。代錶作有《迦陵論詞叢稿》《迦陵論詩叢稿》《唐宋詞十七講》等。

目錄

《靈谿詞說》正編目錄《靈谿詞說》正續編重版前言

靈谿詞說正編前言

——談撰寫此書的動機、體例以及論詞絕句、詞話、詞論諸體之得失葉嘉瑩

論詞的起源(葉嘉瑩)

總論詞體的特質(繆鉞)

論杜牧與秦觀《八六子》詞(繆鉞)

論溫庭筠詞(葉嘉瑩)

論韓偓詞(繆鉞)

論韋莊詞(葉嘉瑩)

《花間》詞平議(繆鉞)

論馮延巳詞(葉嘉瑩)

論李璟詞(葉嘉瑩)

論李煜詞(葉嘉瑩)

論晏殊詞(葉嘉瑩)

論歐陽修詞(葉嘉瑩)

論範仲淹詞(繆鉞)

論張先詞(繆鉞)

論柳永詞(葉嘉瑩)

論晏幾道詞(繆鉞)

論晏幾道《鷓鴣天》詞(繆鉞)

論晏幾道詞在詞史中之地位(葉嘉瑩)

論蘇軾詞(葉嘉瑩)

論蘇、辛詞與《莊》、《騷》(繆鉞)

論秦觀詞(葉嘉瑩)

論黃庭堅詞(繆鉞)

論賀鑄飼(繆鉞)

論周邦彥詞(葉嘉瑩)

論李清照詞(繆鉞)

論陳與義詞(繆鉞)

論嶽飛詞(繆鉞)

論張元乾詞(繆鉞)

論張孝祥詞(繆鉞)

論陸遊詞(葉嘉瑩)

論辛棄疾詞(葉嘉瑩)

論薑夔詞(繆鉞)

論史達祖詞(繆鉞)

論吳文英詞(葉嘉瑩)

論文天祥詞(繆鉞)

論劉辰翁詞(繆鉞)

論詠物詞之發展及王沂孫之詠物詞(葉嘉瑩)

論張炎詞(繆鉞)

論宋人改詞(繆鉞)

後記(繆鉞)

《靈谿詞說》正編目錄

原版序(葉嘉瑩)

論詞學中之睏惑與《花間》詞之女性敘寫及其影響(葉嘉瑩)

詞品與人品

——再論晏幾道(繆鉞)

陳師道詞論與詞作述評(繆鉞)

宋詞與理學傢

——兼論硃熹詩詞(繆鉞)

論硃淑真生活年代及其《斷腸詞》(繆鉞)

硃淑真生活年代考(繆鉞)

論高觀國詞(繆鉞)

論汪元量詞(繆鉞)

論王惠清《滿江紅》詞及其同時人的和作(繆鉞)

論金初詞人吳激(繆鉞)

論元好問詞

唐宋詞中“感士不遇”心情初探(繆鉞)

論陳子龍詞

——從一個新的理論角度談令詞之潛能與陳子龍詞之成就(葉嘉瑩)

論納蘭性德詞

——從我對納蘭詞之體認的三個不同階段談起(葉嘉瑩)

論張惠言《水調歌頭》五首及其相關諸問題(繆鉞)

從一個新論點看張惠言與王國維二傢說詞的兩種方法(葉嘉瑩)

常州派詞論傢“以無厚入有間”說詮釋(繆鉞)

論王國維詞

——從我對王氏境界說的一點新理解談王詞的評賞

(葉嘉瑩)

對傳統詞學與王國維詞論在西方理論之光照中的反思(葉嘉瑩)

精彩書摘

最後我願再把此一論詞之著作所以定名為《靈谿詞說》之由來,略加說明。“靈谿”二字,蓋取自郭璞《遊仙詩》第一首中所敘寫之“臨源挹清波,陵岡掇丹荑。靈谿可潛盤,安事登雲梯”之句。郭璞所作《遊仙詩》共十四首,托慕神仙,自抒懷抱,當然原有其所寄喻之一份深意。然而此一《詞說》之取名“靈谿”,則不過為斷章取義,唯取此數句詩中之意象所錶現之一種境界而已,與詩中原意可以說並無任何關係。蓋詞之為體,自有其特質所形成之一種境界,昔王國維《人間詞話》即曾有“詞之為體,要眇宜修,能言詩之所不能言,而不能盡言詩之所能言,詩之境闊,詞之言長”之語;繆先生在《詩詞散論》之《論詞》一文中,也曾說過“詩顯而詞隱,詩直而詞婉”,以及“詩尚能敷暢,而詞尤貴醞藉”的話。蓋以一般而言,詞中所錶現者,常是比詩更為深婉含蘊之一種情思和境界,更需要讀者之細心吟味,纔能有深入之體會。而郭璞的這四句詩,其意象之所描述者,便頗近於詞中之意境。本來“靈谿”之名據《文選》李善注以為“靈谿,谿名”。又引庾仲雍之《荊州記》雲:“大城西九裏有靈谿水。”其實“靈谿”之名,原不必拘指其究竟在何地,僅就這一谿名所予人之直接感受言之,便已自有一種深隱潺湲之意,與詞中之意境極為相近。而且“潛盤”二字所錶現的潛心盤遊之意,也與欣賞詞時所當采取的細心吟味玩賞之態度,大有相近之處。何況“靈谿”“潛盤”之際,還可以“臨源”而“挹”其清波,“陵岡”而“掇”其“丹荑”,則凡屬曆代詞人諸種不同風格之特美,莫不可以探其源而陟其岡,以供吾人之挹掇欣賞,則此中固自有足樂者在也。至於“雲梯”之為義,則李善注以為“言仙人升天,因雲而上,故曰雲梯”,但郭詩原句雲“安事登雲梯”,依李善注,則為何必求登雲梯,也就是不求升天的雲梯之意,如此則與郭璞十四首《遊仙詩》中所寫的嚮往神仙之意頗相矛盾,故私意嘗以為此“雲梯”或可能有“青雲梯”之意,以錶示隱居求仙,遠勝於入世之求仕。不過,今茲《靈谿詞說》之取義,則與郭璞詩之指神仙之雲梯或仕宦之雲梯都並沒有任何關係,隻不過以謂對詞之評賞自有可樂之處,而對於如所謂“雲梯”之一切虛誇之嚮往,則皆有不足道者矣。(葉嘉瑩《前言》)

凡是一種文學藝術,都有它産生的特殊條件,因此,構成瞭此種文學藝術的特質與特長,同時,也包含瞭它的局限性。詞是唐代創始的一種新文學體裁。中、晚唐詩人采用民間流行的麯子詞體,按拍填詞,提高其藝術風格。溫庭筠是詩人填詞之奠基者。經過五代、兩宋三百餘年之發展變化,詞遂由應歌之作而變為言誌之篇,然終有其特點與局限,與詩體不盡相同。王靜安先生謂:“詞之為體,要眇宜修,能言詩之所不能言,而不能盡言詩之所能言;詩之境闊,詞之言長。”(《人間詞話》)這幾句話很能說齣詞的特質。晚唐、西蜀詞多作於酒筵歌席之間,所以“娛賓而遣興”,為歌唱而作。當時唱詞者多是少年歌女,故詞之內容亦多是寫男女之間的閑情幽怨,作者與歌者都會感到親切,而其相應的風格則是婉約馨逸,有一種女性美,亦即是王靜安所說的“要眇宜修”。南唐馮延巳、李煜之作,擴大堂廡,提高意境。兩宋以還,名傢輩齣,在內容與風格方麵都有新發展,蘇軾、辛棄疾貢獻尤大。這時,詞可以詠史,可以吊古,可以發抒抗敵愛國之壯懷,可以描述農村人民之生活,風格亦變為豪放激壯。詞似乎已由附庸之邦蔚為大國矣。盡管如此,但是在內涵上與作法上,詞仍有其不同於詩之處。詞是長短句,音節諧美,音樂性強,又因篇幅短,要求言簡意豐,渾融蘊藉,故詞體最適閤於“道賢人君子幽約怨悱不能自言之情,低徊要眇,以喻其緻”(張惠言語,見《詞選序》),而可以造成“天光雲影,搖蕩綠波,撫玩無,追尋已遠”(周濟語,見《介存齋論詞雜著》)的境界。這是詩體所不易做到的。但是在內涵方麵,則又有其局限性。因為詞體要受詞調的限製,篇幅既短,且須遵守嚴格的韻律,雖然蘇軾、辛棄疾以高纔健筆盡量開拓詞的內容,作齣榜樣,但是仍然有許多東西在詞中是無法容納的。譬如杜甫的“三吏”“三彆”,白居易的《秦中吟》《新樂府》諸詩陳述民生疾苦、彈劾暴政的內容,是很難用詞體錶達的;又如杜甫的《八哀詩》、白居易的《長恨歌》《琵琶行》等長篇敘事詩的內容,也是詞體所無能為役的。所以王靜安說,詞“能言詩之所不能言,而不能盡言詩之所能言”,就是這個道理。

(繆鉞《總論詞體的特質》)

韋莊詞與溫庭筠詞有絕大之不同。溫詞客觀,韋詞主觀;溫詞穠麗,韋詞清簡;溫詞對情事常不作直接之敘寫,韋詞則多作直接而且分明之敘述,如其《荷葉杯》詞:“記得那年花下。深夜。初識謝娘時。水堂西麵畫簾垂。攜手暗相期。”又如其《女冠子》詞之“四月十七,正是去年今日,彆君時”諸作,所寫莫不勁直真切,“其中有人,呼之欲齣”,於是所謂“詞”者,始自歌筵酒席間不具個性之艷歌變而為抒寫一己真情實感之詩篇。此不僅為韋詞之一大特色,亦為詞之內容之一大轉變。至於韋莊詞之風格,則以清簡取勝,故前人常以“淡妝”喻之。其《浣溪沙》詞有句雲:“清曉妝成寒食天,柳球斜裊間花鈿,捲簾直齣畫堂前。”正可以為其風格之自我寫照也。

(葉嘉瑩《論韋莊詞》)

《花間》詞之所以可貴,尤其在於它的情思真摯,風格新鮮。正因為當時作者把詞看做是應歌的麯子,所以寫作時態度真率,稱心而言,佇興而就,不必裝門麵,擺架子,而都是由衷之言,無有客氣假話,正如陸遊《跋花間集》(《渭南文集》捲三十)所說:“會有倚聲填詞者,本欲酒間易曉,頗擺落故態,適與六朝跌宕意氣差近,此集所載是也。”這就符閤古人所謂修辭立誠之旨。至於風格也都是創新的,因為詞是新興的文學體裁,尚未齣現過眾所尊奉的權威作者,也沒有固定宗派的約束,因此詞人可以互相觀摩,而不必模仿依傍。正如王灼所說的“各自立格,不相沿襲”(見上文所引)。這時的詞如同在大自然中自生自長的繁花眾卉,品種雖然高下不同,但都是活色生香,既不是絹製的假花,也不是盆中的“病梅”,使人讀起來有一種生意盎然的清新之感,而沒有後來宋詞(尤其是南宋詞)中晦澀、雕琢、矯揉造作之弊。

(繆鉞《﹤花間﹥詞平議》

馮延巳詞纏綿盤鬱,意境深厚,尤以其《鵲踏枝》十四首最為膾炙人口。馮煦《陽春集序》稱馮延巳詞:“俯仰身世,所懷萬端,繆悠其辭,若顯若晦,……《蝶戀花》(即《鵲踏枝》)諸作,其旨隱,其辭微,類勞人思婦、羈臣屏子鬱伊愴恍之所為。”王鵬運《半塘定稿》有和馮延巳《鵲踏枝》十四首,亦謂馮延巳詞“鬱伊惝恍,義兼比興”。其《鵲踏枝》第一首即有“誰道閑情拋棄久。每到春來,惆悵還依舊。日日花前常病酒,不辭鏡裏硃顔瘦”之句,其情感之纏綿執著,可以概見。曆代評者往往以為馮延巳詞含有傢國身世之慨,如馮煦即曾雲:“周師南侵,國勢岌岌,中主既昧本圖,汶暗不自強,強鄰又鷹瞵而鶚睨之。……翁負其纔略,不能有所匡救,危苦煩亂之中鬱不自達者,一於詞發之,其憂生念亂,意內而言外,跡之唐、五季之交,韓緻堯之於詩,翁之於詞,其意一也。”近人張爾田之《曼陀羅寱詞序》亦雲:“正中身仕偏朝,知時不可為,所為《蝶戀花》諸闋,幽咽惝恍,如醉如迷,此皆賢人君子不得誌發憤之所為作也。”吾人於此諸說,雖不必指時事以實之,然正中詞之含蘊深厚,易於引起讀者深刻之感受及豐富之聯想,則確為其詞之一種特有之品質。

(葉嘉瑩《論馮延巳詞》)

在北宋之時代,還更有一種文人喜歡論政的風氣,一般纔誌之士都隱然有著一種“以天下為己任”的襟抱和理想,而這種誌意和情感,也往往同樣是齣於一種易於被感發的心靈,範仲淹、歐陽修諸人,便同是屬於此一類型的人物。這正是何以北宋的一些名臣,於德業文章以外,往往也都喜歡填寫柔婉旖旎的小詞,而且在小詞的銳感深情之中,也往往無意中流露齣瞭某種心性品格甚至襟抱理想之境界的緣故。以歐陽修而言,我們往往就可以自其風月多情的作品中,體會齣他在心性中所具有的對於人世間美好之事物的賞愛之深情與對於生命之苦難無常的悲慨,以及他自己在賞愛與悲慨相交雜之心情中的一種對人生的感受和態度。清代的一位詞人況周頤曾經說過這樣的話:“吾聽風雨,吾覽江山,常覺風雨江山外有萬不得已者在。”(《蕙風詞話》捲一)況氏所說的“萬不得已”之感,就正是人生之自是有情癡。即以歐陽修而言,他便既可以因為風月之景色而引起悲慨,卻也可以藉著對風月之賞玩而排遣他的悲慨,而且也就正是在這種悲慨與賞玩的矛盾之組閤中,我們恰好看到瞭歐陽修之為人的心性與他為詞之風格的一種獨具的特色。王國維在《人間詞話》中曾經稱贊歐陽修的一首《玉樓春》詞,說:“永叔‘人間(當作“生”)自是有情癡,此恨不關風與月’,‘直須看盡洛城花,始與(當作“共”)東(當作“春”)風容易彆’,於豪放中有沉著之緻,所以尤高。”這對歐詞而言,實在是極能掌握其特色的一段評語。歐詞之所以能具有既豪放又沉著之風格的緣故,就正因為歐詞在其錶麵看來雖有著極為飛揚的遣玩之意興,但在內中卻實在又隱含有對苦難無常之極為沉重的悲慨。賞玩之意興使其詞有豪放之氣,而悲慨之感情則使其詞有沉著之緻。這兩種相反而又相成之力量,不僅是形成歐詞之特殊風格的一項重要原因,而且也是支持他在人生之途中,雖曆經挫摺貶斥,而仍能自我排遣慰藉的一種精神力量。這正是歐陽修的一些詠風月的小詞,所以能彆具深厚感人之力的主要緣故。

(葉嘉瑩《論歐陽修詞》)

小令作法的特點是凝聚醞藉,而慢詞作法的特點則是鋪敘開展。張先上承唐、五代遺風,熟習於作小令,而試作新體慢詞時,不免仍帶有小令作法的特點,這是很自然的。鍾繇的書法正是由隸變楷的過渡,他的楷書中常帶有隸書的筆意,所以夏氏用它比張先的慢詞。至於陳廷焯所謂“古意”者,大概亦是指唐、五代、宋初詞人之作多是佇興而就,天機自然,無有後來作慢詞者人巧安排之跡。張先雖作慢詞,猶存小令醞藉之緻,故稱其“氣格卻近古”也。

(繆鉞《論張先詞》)

詞體之發展,到北宋已臻全盛。晏殊、歐陽修承繼南唐詞風而意境更為深沉渾厚。柳永多作慢詞,開創鋪敘之法,善寫都市歡遊以及羈旅行役,其興象高處不減唐人。蘇軾以卓異之天纔,運用詩法入詞,逸氣曠懷,健筆壯采,一新天下耳目。晏幾道雖遠紹《花間》,而深懷幽抱齣乎其上,遂為北宋令詞之冠冕。秦觀為蘇門四學士之一,而填詞則不受東坡籠罩,妍姿幽趣,開徑自行,論者謂其獨得“詞心”(馮煦《宋六十一傢詞選例言》)。到北宋末年,從事倚聲者,則需要在前人業績之上更有所開拓,始能卓然自立,於是賀鑄、周邦彥被推為首選。

(繆鉞《論賀鑄詞》)

王國維既曾說過“北宋人如歐、蘇、秦、黃,高則高矣,至精工博大殊不逮先生”的話,也曾說過“美成深遠之緻不及歐、秦”的話,可見周詞在功力技巧及內容意境各方麵,雖也有精工博大深隱麯摺之種種長處,然而卻畢竟缺少瞭一種高遠的神緻。關於這種差彆的形成,我以為一則固由於其錶現之手法有天工與人巧之彆,再則也由於其作品所具含的感發生命之質素,也原來就有所不同的緣故。以前我們在論晏幾道詞時,曾經將晏幾道與他父親晏殊做過比較,也曾將晏幾道與秦觀做過比較;還有我們在論秦觀詞時,也曾將秦觀遷貶以後的作品,與蘇軾及黃庭堅遷貶以後的作品做過比較。我們已經先後多次證明過,一位詞人的理想襟抱,以及他透過自己之天性對人生之挫摺所做齣的反應,都在在會影響其作品之意境與風格。如果就周邦彥而言,則綜觀其一生,其少年之激進與晚年時之恬退,可以說是其一生為人之基本態度。不過,即使有兩個人自錶麵看來,同為激進與恬退,而在本質上言之,則其所以為激進與恬退者,也仍然可能有所不同。假如我們將周邦彥與蘇軾一作比較,則周之曾上萬言之賦,固大似蘇之曾上萬言之言事書,周之學道恬退,亦大似蘇之學道曠達,然而事實上則二人本質卻有絕大之差異。蘇所上之萬言書,是真正有一份自己在政治方麵的理想和襟抱,而周之萬言賦,雖亦頗有關於新政之敘寫,卻已是因時稱頌的成分多,而真正齣於自己之理想襟抱者少。至於就學道言之,則蘇之融通洞達,是對於得失榮辱禍福,都已有瞭無礙於心的一種超然的解悟,而周之恬退,則似乎正是由於他對榮辱禍福仍然有所畏懼的一種顧慮。是則周邦彥詞之雖然博大精工而卻終乏高遠之緻的緣故,豈不也正因為其本身在理想襟抱與性格修養方麵,與歐、蘇諸公本來就原有不同,因之其作品中所具含之感發生命的質素,也就在深淺厚薄高下方麵,終於有瞭差彆。我一嚮以為詞雖小道,而且在內容上也大多同樣寫傷春悲鞦相思離彆之情,而其意境風格之異,卻往往可以反映齣一個作者心性中最幽隱的品質,這實在是非常值得我們玩味的一件事。

(葉嘉瑩《論周邦彥詞》)

近些年來,有人評論古典詩詞,以情緒的高昂與低沉區分高下,這實在是一種皮相之論。評論事物,應當對具體問題作具體分析,而不可以僅從錶麵作一刀切。情調高昂的作品固然好,但是粗獷叫囂絕不能算是高昂,而情調低沉的作品也不見得就是消極。嶽飛的《滿江紅》與《小重山》詞所要錶達的都是他抗金殺敵收復中原的雄懷壯誌,不過因為作詞的時間與心境不同,因此在作法上遂不免有所差異,實際上是異麯同工,又焉可以用情調的高昂與低沉區分其高下呢?況且作詞與作散文的方法不同。作詞常要用比興渾融、含蓄蘊藉的方法以錶達作者的幽情遠旨,使讀者吟誦體會,餘味無窮,不能像散文那樣的明顯直說(其實,藝術性高的散文也常是含蓄而有弦外之音的)。譬如文天祥崇高堅貞的民族氣節是大傢所公認的,他的作品,如《過零丁洋》《正氣歌》諸詩所錶達的忠憤壯烈之情,也是舉世所熟誦的。

(繆鉞《論嶽飛詞》)

……

前言/序言

用戶評價

《靈谿詞說正續編》,在我看來,是一本既有學術價值,又不乏可讀性的佳作。它並非僅僅是簡單的詞句釋義,更是一種對詞學思想的深度挖掘和梳理。我尤其欣賞作者對於詞人生平、創作背景以及當時社會風貌的旁徵博引。他深知,要理解一首詞,就必須先理解創作它的那個時代,以及那個詞人。這種宏觀與微觀相結閤的分析方法,使得他對詞的解讀,既有理論的高度,又有現實的溫度。閱讀過程中,我常常會被作者的一些獨到見解所打動。他能夠發現那些被大多數研究者忽略的細節,並從中提煉齣重要的藝術信息。對於一些經典詞作,他能夠用一種全新的視角去解讀,讓我不禁反思自己過去的理解是否過於片麵。這本書,讓我體會到瞭治學的嚴謹與創新的結閤,也讓我看到瞭一個學者對於中國傳統文化的深厚感情和不懈追求。它不僅僅是一本書,更像是一次精神的洗禮,一次對中華優秀傳統文化的深度體驗。

評分《靈谿詞說正續編》這本書,對我來說,是一次意料之外的精神盛宴。在閱讀之前,我對詞的瞭解,僅限於一些耳熟能詳的名篇,但對其背後的深層意蘊,卻知之甚少。這本書,就像一位循循善誘的嚮導,帶領我一步步走進詞的殿堂。我被作者對詞語的精準考證所摺服,他對於同一個字在不同詞作中的細微差彆,都能進行深入淺齣的分析,讓我看到瞭文字的生命力。更讓我印象深刻的是,作者並非孤立地解讀詞作,而是將其置於特定的曆史和文化背景之下,讓我能夠更深刻地理解詞人創作時的心境以及詞作所反映的時代特徵。他對於一些著名詞人的生平軼事,創作心路曆程的描繪,更是讓這些古人形象鮮活起來,仿佛就在我的眼前。這本書,不落俗套,不賣弄學問,而是用一種平和而深刻的方式,傳遞著詞學研究的精髓,讓我受益匪淺。

評分初次接觸《靈谿詞說正續編》,我抱著一種嘗試的心態。畢竟,對詞的研究,對我而言,嚮來是頗具挑戰性的領域。它需要深厚的國學功底,敏銳的鑒賞能力,以及對曆史背景的熟稔。我承認,在閱讀初期,我曾感到一絲畏難。但隨著閱讀的深入,我逐漸被作者的敘述方式所吸引。他並非生硬地羅列理論,而是將枯燥的學術分析融入瞭引人入勝的敘事之中。我仿佛看到瞭詞人創作時的情景,聽到瞭他們內心的低語。作者對於詞語的考證,對於典故的溯源,都做得極為嚴謹,卻又不失趣味性。他用一種非常平實卻又富有洞察力的語言,將復雜的詞學理論,化繁為簡,讓我這個門外漢也能從中體會到詞的魅力。尤其是一些對於詞語細微差彆的辨析,更是讓我拍案叫絕,原來一個看似普通的字詞,在詞人的筆下,竟然能有如此豐富的情感含義和藝術張力。這本書,為我打開瞭一扇通往詞學世界的大門,讓我對這個古老的藝術形式,有瞭全新的認識和更加濃厚的興趣。

評分這本書,名叫《靈谿詞說正續編》,我拿到手裏時,就被它的古樸封麵和內斂的書名所吸引。打開扉頁,一股淡淡的墨香撲鼻而來,仿佛穿越瞭時空,迴到瞭那個文人墨客揮毫潑墨的年代。我並非是科班齣身的學者,也算不上資深的書法愛好者,但平日裏對中國傳統文化總懷有一份敬意與好奇。這本書,恰恰能滿足我這份好奇心。它不是那種嘩眾取寵的暢銷書,也不是晦澀難懂的學術專著,而是如同一位循循善誘的智者,在我麵前緩緩鋪展著中華詞學文化的博大精深。每一次翻閱,都像是與一位古人進行一場跨越時空的對話。那些曾經隻存在於書本中的名傢名篇,在作者的筆下,似乎被賦予瞭新的生命。我驚嘆於作者對詞語的精妙解讀,對詞境的細膩描摹,以及對詞人情感的深刻洞察。它讓我不再僅僅將詞視為文字的堆砌,而是理解瞭其中蘊含的深沉意境和時代烙印。這本書,如同一扇窗,讓我得以窺見詞海深處的璀璨星辰,也如同一泓清泉,滋潤瞭我對傳統文化的渴望。

評分拿到《靈谿詞說正續編》的時候,我並沒有抱太大的期望,我猜想這不過是市麵上眾多古籍整理類書籍中的一本,充其量也就是字詞的解釋罷瞭。然而,翻開書的第一頁,我就被其獨特的風格所吸引。作者的文筆,既有古人的韻味,又不失現代的流暢。他對於詞的理解,絕非停留在字麵意思,而是深入到瞭詞的骨髓。我記得其中有一段,作者在分析一首詞中的某個意象時,旁徵博引,從曆史、文化、民俗等多個角度進行瞭闡述,讓我驚嘆於作者知識的廣博和分析的精闢。這種將文學賞析與文化研究融為一體的寫法,讓我眼前一亮。更難得的是,作者並沒有刻意去堆砌華麗的辭藻,而是用一種樸實無華的語言,將深奧的詞學道理娓娓道來,使得普通讀者也能輕鬆理解。這本書,讓我重新認識瞭詞的魅力,也讓我對中國傳統文化的博大精深有瞭更深的體會。

評分繆鉞先生、葉嘉瑩先生的詞學論著閤集。屬於曆代詞學通論著作。印刷的很舒朗,大氣。很好。

評分非常滿意的購物!趁著雙十一加京東圖書六周年購入一大批書,都是收藏夾裏放著好久的瞭,真的很便宜!包裝很好,送貨很快,絕對的正品!京東自營買書太棒瞭!很實惠!

評分終於以閤適的價格買到心儀的書瞭。書包裝也不錯!

評分非常好的詞話類作品,喜歡讀詞的不能錯過

評分書的內容很棒,在自己購物車裏已經躺瞭很長時間瞭。湊著這次活動全部拿下,很劃算,給京東點贊!

評分因為是葉嘉瑩的書就買下來。葉嘉瑩講課不故弄玄虛,很細,如行雲流水,讓你流連忘返,其學問修養使然。

評分有點小貴,但是名傢名作,因為喜歡,也就不需要其他理由瞭。

評分好書!很厚重,內容含金量很高,閱讀有益,收藏有價。

評分很好,不負期待

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有

![陽光寶貝 2016年新版經典童話故事(套裝全10冊) [2-6歲] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/11965054/58734abcNc5e143df.jpg)

![海軍陸戰隊第一輯(套裝共4冊) [9-12歲] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/12005013/5822b7c9N20d601b9.jpg)

![小屁孩日記:三年級搞怪多(女生版) [7-10歲] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/11249653/5407f739Nc4d7d68c.jpg)

![小豬唏哩呼嚕:唏哩呼嚕和大耳朵(注音版) [7-10歲] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/11447748/53f5a84aN3e95ab51.jpg)

![裝在口袋裏的爸爸 基因超人 [11-14歲] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/11578211/56667d70Nae75dcb5.jpg)

![世界經典文學名著博覽·青少年版:老人與海(第2版) [7-10歲] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/11293950/rBEhWlIy6yoIAAAAAAguggksB50AADIVAODM8IACC6a702.jpg)

![宮澤賢治最美作品集:風又三郎 [3-6歲] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/11876753/56e23802N4538c294.jpg)

![小布頭奇遇記——打動孩子心靈的中國經典童話 [7-10歲] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/11446734/5816a8f6Nbfa2ddd1.jpg)