具体描述

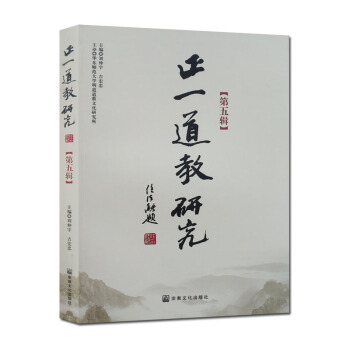

《德行墮落與不平等的起源》

出版地:台灣 作者:盧梭 原文作者:Jean-Jacques Rousseau

譯者:苑舉正/譯注 出版社:聯經出版公司 出版日期:2015/12/11

語言:繁體中文 ISBN:9789570846478

規格:精裝 / 360頁/ 25k正/ 14.8 x 21 cm /普通級/單色印刷/初版

內容簡介

台大哲學系 苑舉正教授 親譯

深入分析導讀,重現時代的人文關懷

閱讀盧梭政治理論的核心之作,重新審視自然與平等的真諦

《德行墮落與不平等的起源》一書收錄的兩篇文章,為盧梭早期的重要論述。〈論科學與藝術〉一文原為盧梭為參加第戎學院徵文比賽所撰寫的作品,在以追求科學發展為社會主要氛圍的啟蒙時代,盧梭敢於反對視科學與藝術為「全民運動」的理念,質疑科學與藝術對文明與道德的正面影響,提出「科學與藝術無助於風俗的淨化」的論點。論文一經發表,不但大受評審青睞,更獲得第戎學院論文獎首獎。五年後,盧梭再次參與徵文,發表了〈論人類不平等的起源與基礎〉一文,闡述剖析人類不平等的因由,並探討社會的形成如何趨使人類與原始的良善漸行漸遠。

有別於當時對科學啓蒙的樂觀主義,盧梭兩篇論文皆以對「人」本身的關懷為基礎,反映出他對人類自詡的文明抱持的「自然完美論」及「歷史悲觀論」,也呈現他的政治理想「政治神權論」。盧梭認為「自足」是原始人的習性,也是人性的典範。人類的歷史,就是一部「破壞自足的歷史」,充斥著人與人之間的交相爭利。他悲觀失望地表達對於人失去的自然善良所抱持的遺憾,認定原始人的純真永遠不會再回來了。因此,他期望不平等的結果,能透過政治典範,在公民社會中被制度化成為受法律保障的「公民權利」。

透過對「科學」、「德行」以及「人類平等」等問題的批判,一生以身為日內瓦公民為榮的盧梭,憑藉著優雅的文采與勇於批判主流的敢言精神,成為啟蒙時期zui具影響力的思想家之一。

作者簡介

盧梭(Jean-Jacques Rousseau, 1712-1778)

日內瓦公民,長年旅居法國的思想家、哲學家,18世紀啟蒙運動重要代表人物之一、法國大革命的思想先驅。29歲時,隻身前往巴黎,期間結識《百科全書》的主編狄德羅(Denis Diderot),並於1749年參與撰寫《百科全書》。1750年,以《論科學與藝術》(Discours sur les sciences et les arts)獲得第戎學院論文比賽首獎,成為了巴黎名人。另著有《論人類不平等的起源和基礎》(Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, 1755)、《新愛洛伊斯》(Julie, ou la Nouvelle Hélo?se, 1761)、《愛彌兒》(Emile: ou De l'éducation, 1762)、《懺悔錄》(Les Confessions, 1782)、《社會契約論》(Du contrat social, 1762)。

譯注者簡介

苑舉正

比利時魯汶大學哲學博士,國立台灣大學哲學系教授,科技部人文社會科學研究中心研究員,台灣哲學學會理事。曾任「國際邏輯、方法論及科學哲學協會臺灣分會」(LMPS TW)主席、台灣「科技與社會學會」(STS)常務理事。於台大創新教學教育平臺Coursera開設的公開課「活用希臘哲學」,數十萬華人蜂擁選修,並常利用網路、電視與平面媒體、演講與撰文的方式,推廣哲學教育,讓大眾體認哲學思想的價值。著有《求真:臺大zui受歡迎的哲學公開課》。

目......錄

譯序 盧梭:自然、不平等與個人權利

譯註主要參考資料

盧梭的生平

論科學與藝術(篇論文)及其相關論戰

論科學與藝術(篇論文)

讓─雅克.盧梭給葛林(Grimm)的信(有關數學及歷史教授暨「南希皇家文學院」院士高捷(Gautier)先生對他論文的反駁)

讓─雅克.盧梭,來自日內瓦有關對他論文的回應之觀察

讓─雅克.盧梭(來自日內瓦)的zui後回應

給黑納院長先生的信(《法國信使》的作者)

來自日內瓦的讓─雅克.盧梭的信(有關他的〈論文〉再次被一位第戎學院院士反駁)

序言(對伯德的第二封信)

論人類不平等起源與基礎(第二篇論文)及其相關論戰

論人類不平等起源與基礎(第二篇論文)

伏爾泰針對〈論不平等論文〉寫給盧梭的信

盧梭回伏爾泰的信

盧梭回費洛波里斯的信

序

譯者序(節錄)

一、前言

盧梭(Jean-Jacques Rousseau, 1712-1778)是一位具有多重面貌的創作者。從他作品的多樣性中,可以發現他是一位音樂家、文學家、語言學家、憲法學家、政治哲學家、教育家、植物學家,甚至「夢想家」。雖然盧梭在他的作品中展現了這麼多樣的風貌,但讀者往往在閱讀的過程中發現,盧梭令人感受zui深的地方,還不是他所論述的主題,而是文字本身。的確,就連以提倡理性著稱的康德(I. Kant)都曾說:「當我閱讀盧梭時,必須等到那優美的表達不再煽動我時,我才能理性地檢視他。」托爾斯泰(L. Tolstoy)對於盧梭亦極為肯定,不但表示每次閱讀盧梭都讓他感覺到精神的提升,並且宣稱:「盧梭與《福音》是影響我一生中,zui重要的兩股力量。」從他們的評語中,我們可以看到,盧梭的文字不單展現出一種極為強烈的情感,也讓人感覺出他所代表的永恆意義。這令我們不禁好奇,是什麼因素使得盧梭能夠獲得這些偉大人物毫不保留的推崇呢?

二、苦命天才的文字啟蒙

這麼多種作品中,「真情流露」是一個比較具有代表意義的答案。在這一段長達近三十年的創作生涯中,盧梭以他豐富的文字,不斷地向讀者傾訴,直言道出一般人平常不敢說出來的真心話。希臘字「敢言」(parrhesia)zui能表現出盧梭作品的精神;它意謂:擁有道德特質的人,敢言真理,無懼於強權wei脅,也無視於所言內容與當代主流意見背道而馳。

盧梭這一種表達個人特質的寫作風格,很自然地流露出他對於道德以及政治的看法。這不僅僅在他有關道德與政治著作中一覽無遺,就連在音樂與園藝方面的著作,也能夠顯示出他對於自然、真實的愛好與執著。從閱讀盧梭的政治作品中,處處可見他不趨炎附勢,不與富人學者一同故作風雅,不盲目地追隨「啟蒙運動」(le siècle des lumières),不跟著別人詆毀傳統的價值。

在盧梭所處的18世紀法國,這是極其難能可貴的,因為單單為社會的底層發聲,批判上流社會是不足夠的。zui重要的是,這些批判要能夠引發被批判者的重視。然而,原則上,這是很難發生的事情,因為上流社會都是講求精緻與風雅的特權人士,是當時社會中唯1有機會受教育的人。他們自命風雅的結果,使他們唯1攻擊他人與防禦自我的「戰場」,都是文字上的攻防。因為,只有打「筆戰」才是讓「上流人士」感覺必須做出回應的批判方式。遺憾的是,在民主教育不發達的18世紀,受教育是貴族、教士與中產階級的特權,與一般普羅大眾無緣。處於社會底層的普羅階級,除了自嘆自怨之外,對於生活中的困頓與不滿,完全沒有任何抒發內心痛苦的機會。盧梭是這個情況中,zui特殊的例子,原因正在於他是少有的寫作天才。

盧梭是一個畢生以抄寫樂章為生,並且沒有受過正式教育的「落魄人」。他憑什麼能與貴族富人在文字上辯論,能夠受到那些王公貴侯的重視,遭到教授、院士的圍剿,受到社會菁英的青睞呢?答案就是他的寫作能力與風格。盧梭能夠將他在駕馭文字上的才華,與他個人處處遭逢打擊與欺凌的親身經歷結為一體,創造出政治思想歷史中zui重要的成就之一。沒有優美的文辭表達能力,盧梭的文章將不值得上流社會一瞥,自然也無影響力可言。同時,若不是親身經歷過生活的困頓,若不是必須作他人的僕役,若不曾趨附在貴族婦人之下,若不曾受過尊貴人士之羞辱,盧梭又怎能感受社會不平等所導致的不公不義。這使得盧梭在批判社會中形形色色的欺凌時,卻又展現出他能寫出精彩的文章,創作出令人激賞的歌劇,擁有豐沛的知識,展現外交的長才等等這些屬於「上流社會」的才能。這種矛盾,不但發生在盧梭身上,而他所處的啟蒙時代,也正是那種企圖運用科學知識,追求開明與解放的時代,正好也突顯了這些矛盾。盧梭在這些矛盾中,透過與zui足以代表「啟蒙運動」的「百科全書派」(les Encyclopédistes)的交情,充分掌握布爾喬亞階級(les bourgeoisies)與普羅大眾階級(les proletariats)之間的對立,為「真正」的社會大眾發聲,以情感向所有人訴求他文字中充斥的不滿,詆毀富人的虛偽與矯情,讚美自然人的天真與勇猛。

我們可以說,因為個人的處境、精湛的文辭表達,以及對人的關懷這三點,使得盧梭文字所創造的成就永垂不朽。面對這麼一位思想家,我們不禁要問,盧梭創作的言論與觀點,是怎麼出現的?它們的起源為何?為什麼會對後人締造出這麼大的影響呢?為求更圓融地理解盧梭的政治關懷,我們將他在出版「兩篇論文」之前的經歷,提出三段相關的生活實例作說明。

三、三段人生遭遇

盧梭是出生於日內瓦的公民。他雖然對日內瓦的教育制度頗為讚揚,但他並未曾受過正式的教育。在父親以撒(Isaac Rousseau)的引導下,盧梭閱讀大量書籍。盧梭不但不因為未曾受過正式教育而感到慚愧,反而對於父親以撒的教育頗為自豪。以撒對於盧梭的教導非常特殊,往往多以一些極為崇高的理想為主。盧梭自幼即受到父親深遠的影響,尤其是在政治理想方面。以撒經常以古羅馬共和來比喻他們的祖國―日內瓦共和國,所以盧梭還將他父親視為一位古羅馬時期的有德公民(事實上,以撒曾拋棄過盧梭,後來還為了爭奪遺產一事,造假資料,為盧梭發覺)。盧梭這種對父親的讚美,應當是盧梭對祖國肯定的結果,因為盧梭終其一生,一直想讓所有人相信,他出生以及成長的日內瓦,不但保存了所有善良的事物,也必然是孕育有德之人的地方。在《懺悔錄》中,盧梭甜美地回憶,這位「充滿德行」的父親,在辦公桌旁,如何溫柔地教導他閱讀,講解名人傳記,傳授天文知識,並啟發他對於古羅馬的情緒:熱愛祖國以及對於自由的熱情。zui重要的,是以撒將日內瓦以一種幾乎是完美的方式,呈現在他的小兒子面前。盧梭日後在法國出版兩篇論文,處處以「日內瓦公民」題名,或是公開讚美日內瓦的政治制度。從這些對家鄉祖國的認同裡,足以說明盧梭一直以日內瓦的「小國寡民」與「共和民主」為榮,並排斥法國這種大型的專制帝國。

其次,在盧梭生命中另外一段重要的經歷,卻諷刺地與他先前的美好回憶正好相反。這都肇因於父親以撒與人發生爭執,必須逃離日內瓦。頓成孤兒的盧梭,被送往郎貝西牧師(Pasteur Lambercier)家裡寄養。兩年之後,他回到日內瓦,先作書記學徒,次年,又作雕刻學徒。命運的坎坷,使得盧梭不但寄人籬下,還要面對各種嚴厲的要求。1728年3月14日,盧梭散步回家,發現日內瓦城門已關,他索性離開他所熱戀的祖國,展開流浪的生涯。幸或是不幸,鄰日內瓦的法國境內,滿佈勸導新教徒改奉的舊教機構(日內瓦境內卻都是勸導舊教徒改奉新教的機構),使得盧梭沒有餓死的危險,但卻讓他必須為麵包放棄祖國及自由,這兩樣在父親懷中所習得的理想。

盧梭於1728年遇見影響他一生至鉅的華倫夫人(Madame de Warens),一位負責新教徒青年改宗的貴夫人。她將盧梭安排至位於杜林(Turin)的教會收容所,進行改宗的準備與儀式。儘管盧梭自述在收容所時,他如何與神父進行辯論,但他僅到達收容所九天之後,就同意改宗,兩日後受洗,還獲得二十法郎的「改宗金」。盧梭坦承,在改宗的過程裡,他並沒有意願。但是,因為許多現實的因素,以及在生活中的困頓,迫使他放棄自由意志,也放棄他熱愛的祖國日內瓦。

然而,物質上的缺乏,不但沒有讓盧梭為貧窮感到難過,反而為追逐金錢的人感到悲哀。盧梭一生譴責金錢的虛假價值,因為它代表慾望的展現,假設一種存在於人與欲求事物之間的行動。真正的價值在於人本身,人所生產的事物,人所做的事情,人意念的純粹性,人的道德、德行,還有,zui重要的,就是人對於祖國所展現的愛國心。金錢來自於一個錯誤的經濟系統,它發展出工商業、科學、藝術、豪華之外,還帶來導致人類陷入悲慘世界的根本問題,也就是不平等的問題。盧梭甚至認為,一個好的經濟系統,應該建立在農業及人口數量之上,生活於其中的人,只需要zui少的開銷,並會蔑視過度的金錢。若不摧毀累積金錢的制度,我們的慾望就一直會將我們帶向奴役之路。盧梭在〈論科學與藝術〉中即表明這一點,認為財富的累積,必然導致德行的敗壞。他說:「當可以無論用什麼代價來變富的時候,德行將會變成什麼呢?」

盧梭在此即表明他一貫對於人類自然本性的期待,認為所有的惡行並非單純來自於人,而是被壞制度所治理的人。因此,若求人類德行之改善,那就必須從政治制度著手,也就是必須實際參與政治,以求能夠理解因為政治制度所導致的問題。盧梭在1743-1744年,確實實際從事政治工作,也為他日後寫作有關政治方面的書籍,奠下實際的經驗基礎。這就是他擔任法國駐威尼斯共和國大使,蒙泰巨先生(M. de Montaigu)秘書的一段經歷。

1742年,盧梭帶著他的〈樂符簡記法〉來到巴黎,未獲重視,卻結識杜潘夫人(Madame Dupin)。根據Gourevitch的說法,盧梭在這段期間,大量閱讀重要的經典,也包含當代重要的政治著作。盧梭曾經針對柏拉圖、布丹(J. Bodin)、霍布斯、洛克的經典做過摘要。孟德斯鳩的《法意》出版不久,盧梭即加以閱讀,並提出心得。普芬道夫(Pufendorf)的《自然法與人為法》的法文翻譯(Du droit de la nature et des gens),曾是盧梭在有關政治哲學zui重要的引證泉源。這些自學的成果,足以證明,當盧梭在談論政治思想與制度時,他對於歷史所累積的智慧與當代的趨勢,均能有深入的認知。

用户评价

读完这本书,我脑子里仿佛炸开了一朵烟花,那些关于社会发展和人性的疑问,瞬间得到了解答,又衍生出更多的思考。我一直觉得,很多社会问题,比如贫富差距、人性的扭曲,似乎是无法避免的宿命。但这本书却颠覆了我的想法,它告诉我,这些不平等并非与生俱来,而是历史演变和社会制度的产物。作者的论证过程非常扎实,他从最基础的社会关系入手,一步步揭示了不平等的起源,这种抽丝剥茧般的分析方式,让我对很多习以为常的现象有了更深刻的理解。尤其是关于“公有制”和“私有制”的对比,以及它们如何影响了人们的心态和行为,让我对财产和欲望之间的关系有了全新的认识。我开始反思,我们所追求的“更好”的生活,在多大程度上是被社会环境所定义的?我们又是如何在这个过程中,逐渐失去了一些珍贵的“德行”?这本书并没有给出简单的答案,而是抛出了无数引人深思的问题,迫使我去独立思考,去探索事情的本质。每一次阅读,都像是在进行一次心灵的洗礼,让我更加清醒地认识到,社会的进步和个体的完善,都需要我们不断地反思和修正。

评分这本书无疑是一次深刻的思想启迪。在阅读的过程中,我常常会停下来,反复咀嚼作者的观点,并将其与我所处的社会现实进行比对。它不仅仅是一本理论著作,更像是一面镜子,照出了人类社会发展中的一些普遍性困境,也提醒我们在追求进步的同时,不要忽视那些关乎人性根本的议题。作者对于“德行”的论述,尤其让我印象深刻。他并没有将德行视为一种抽象的道德准则,而是将其置于社会环境和个体生存的动态关系中进行考察。这种视角让我意识到,很多所谓的“恶行”,并非完全是个人道德的败坏,而是可能受到了社会结构和环境的影响。书中对不平等起源的分析,也打破了我以往的一些固有认知。我之前认为不平等似乎是难以避免的,但作者通过详实的论证,揭示了其背后复杂的历史和社会原因。这让我开始重新审视那些我们习以为常的社会现象,并思考它们是如何在不经意间塑造了我们的生活和思想。总而言之,这本书为我提供了一个更加宏观和深刻的视角来理解人类社会,让我对未来充满了审慎的期待和积极的探索。

评分这本书带来的冲击力是巨大的,仿佛打开了一扇通往全新认识的大门。我一直对社会发展中存在的各种不平衡感到困惑,但从未深入探究其根源。这本书以其深刻的洞察力,系统地剖析了“德行堕落”与“不平等起源”之间的内在联系,让我大开眼界。作者并没有简单地将原因归结于个体,而是将目光投向了社会制度、历史演变以及人性的复杂性。他对财产私有制出现后,人类欲望如何膨胀,竞争如何加剧,以及由此引发的社会分化的论述,可以说是鞭辟入里。我开始意识到,我们今天所看到的许多社会弊病,并非偶然,而是有着深刻的历史根源。这本书最吸引我的地方在于,它并没有贩卖廉价的乐观主义,而是以一种近乎冷酷的理性,揭示了人类社会发展中潜在的危险。它让我明白,任何社会进步都不是一蹴而就的,都需要我们对人性和社会机制有清醒的认识。阅读这本书的过程,就像是在进行一次智力的探险,每一次的探索都充满了惊喜和启发,让我对人类社会有了更深层次的理解和敬畏。

评分读完这本书,我的内心久久不能平静,它彻底颠覆了我对社会发展和人性的一些既有认知。我一直觉得,不平等似乎是社会发展的必然产物,但这本书却让我看到了其背后更深层的原因。作者对于“德行”的论述,让我对人性有了更真实的理解,他并没有回避人性的阴暗面,反而将其置于社会环境的影响下进行考察,这是一种非常宝贵的视角。书中关于不平等的起源的分析,更是让我大为震撼。我之前总是从表象去看待问题,而这本书则深入到制度、历史和更根本的社会关系去探究。它让我意识到,很多我们认为理所当然的社会现象,其实都隐藏着复杂的故事。作者的论证逻辑严密,层层递进,让我不由自主地跟随他的思路去思考。每一次阅读,都像是在进行一次深入的灵魂拷问,让我开始反思自己,反思社会。这本书让我明白,要真正理解社会,就必须敢于面对那些不那么令人愉悦的真相。它不仅仅是一本书,更像是一次思想的洗礼,让我对未来充满了更深刻的思考和更审慎的期待。

评分这本书让我对社会结构和个体行为之间的复杂联系有了全新的认识。我一直对“不平等”这个概念有着模糊的认知,觉得它是一种自然而然的存在,但这本书深入浅出地剖析了其根源,让我意识到这并非天定,而是历史、文化和权力运作的结果。作者并非简单地罗列事实,而是通过层层递进的论证,引导读者去思考那些被我们习以为常的社会现象。例如,书中关于财产私有制如何催生了竞争和占有欲的论述,就如同在我脑海中点亮了一盏灯。我开始反思,我们所谓的“奋斗”和“成功”,在多大程度上是被社会规则所塑造,又在多大程度上是发自内心的驱动?作者对“德行”的讨论也极具启发性,他并没有回避人类固有的弱点,反而将其置于社会环境的影响下进行考察。这种对人性更为真实、更为深刻的洞察,让我对那些高高在上的道德说教产生了怀疑,转而更加关注那些能够促进个体健康发展和社会和谐的现实条件。这本书的语言虽然严谨,但并不晦涩,译者在保持原文精髓的同时,也让它读起来格外流畅,仿佛是在和一位睿智的长者进行一场深入的对话,每一次翻页都充满了期待,每一次阅读都收获了新的思考。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有