具体描述

内容简介

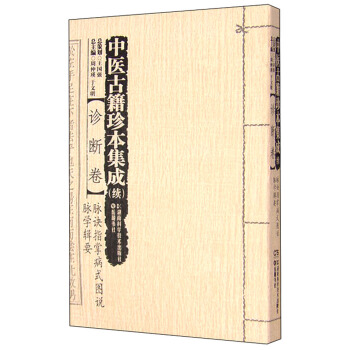

《中医古籍珍本集成(续) 诊断卷 脉诀指掌病式图说脉学辑要》是国家重点项目——《中医古籍珍本集成》中的一本,采用珍本古籍原版影印,以求保持古籍原貌,真实反映珍本古籍的版本特征。《中医古籍珍本集成(续) 诊断卷 脉诀指掌病式图说脉学辑要》由中医药专家参与撰写导读并进行校勘、注释、点评,以发挥珍本古籍的学术价值和文献价值。内页插图

目录

阴阳相乘覆溢关格图说论分按人迎气口左右图说

总论脉式

陈氏辩三藏本脉息数尺度

手足六经之图

素问六气主合至脉

辩七情郁发五藏变病脉法

辩五藏过不及之为病

辩六淫外伤六经受病脉图说

辩不内外因五用乖违病症

辩祟脉

辩脉体名状

辩七表脉病证

辩八里脉病证

辩九道脉病症

分关前关后阴阳诗

定息数诗

六极脉

辨男女左右手脉法图序

傍通五藏法

宫脉图

论五藏沉迟数应病诗

诊脉截法断病歌

诊暴病歌

脉学辑要

导读

序

目录

卷上

卷中

卷下

江户本石町十轩店万笈堂英平吉郎藏版医书目录

用户评价

最近迷上了研究中医诊断,总觉得古籍里的知识特别有味道,但又怕自己看不懂。这套《中医古籍珍本集成(续) 诊断卷》真是太给力了!我尤其喜欢里面的《脉诀指掌病式图说》部分,那些图画得太生动形象了,简直就像是为我量身定做的学习工具。每一张图都配有详细的解释,我一看就明白,什么叫“弦脉”,什么叫“紧脉”,跟教科书上枯燥的文字描述完全不一样,感觉自己真的能“看见”脉象一样。还有《脉学辑要》的部分,把脉象的很多讲究都归纳得很到位,读起来很有条理。之前总觉得脉诊学起来很费劲,现在有了这本书,感觉好像打开了一扇新的大门。我每天都会花点时间来读一读,不仅学到了知识,还觉得自己的心也跟着静下来了,真是一种特别的体验。

评分我是一名对传统中医情有独钟的学者,一直致力于挖掘和整理古代医学的精髓。这次有幸接触到《中医古籍珍本集成(续) 诊断卷》,深感其价值非凡。书中收录的《脉诀指掌病式图说》和《脉学辑要》两部分,都是中医脉诊领域的经典之作。作者在整理和编撰过程中,展现出了深厚的学术功底和严谨的态度。他对古籍的考证和注释,准确到位,为我们理解和研究这些珍贵文献提供了重要的参考。特别是《脉学辑要》中对历代脉学理论的梳理和比较,让我能够清晰地看到不同学派在脉学认识上的异同,以及脉学理论是如何在实践中不断发展和完善的。书中的语言风格典雅古朴,充满了古人智慧的光辉,阅读过程本身就是一种享受。我认为,这套书对于想要深入研究中医脉诊的学者来说,是不可多得的宝贵资料。

评分作为一名初学者,面对浩如烟海的中医古籍,常常感到无从下手。这套《中医古籍珍本集成(续) 诊断卷》可以说是我开启中医诊断学大门的钥匙。最让我惊喜的是《脉诀指掌病式图说》这一部分,它将抽象的脉象通过生动的图示和精炼的口诀相结合,大大降低了学习门槛。我常常一边看着图,一边念着口诀,仿佛置身于古人的诊室,亲眼目睹他们是如何通过指下的微妙变化,洞悉病情的。书中的图例非常精美,线条流畅,细节之处刻画得淋漓尽致,让我能够清晰地分辨出不同脉象的形态特征。例如,对于“浮脉”,书中通过不同的图示展示了浮脉的深浅程度,并结合口诀解释了其与风寒、表证的关系,让我不再仅仅是死记硬背,而是真正理解了其含义。这本书的科学性和系统性,让我对中医的学习充满了信心。

评分这套书的装帧实在令人眼前一亮,厚实精美的封面,内页纸张的质感也相当不错,散发着古籍特有的韵味。翻开书,那些泛黄的古朴字体,仿佛带着历史的呼吸扑面而来。作为一名中医爱好者,我一直对古代医家在诊断方面的智慧感到由衷的敬佩。这本书将不同时代的脉学经典汇集一堂,让我得以一窥脉诊技艺在历史长河中演变的轨迹。其中“脉诀指掌”部分,虽然名字听起来简单,但内容却博大精深,将复杂的脉象变化用简洁精炼的口诀概括,便于记忆和理解。而“病式图说”更是将理论与实践相结合的典范,那些精细的手绘图,不仅形象地描绘了脉象的形态,更将其与具体的病症联系起来,直观易懂,对于我这样偏重实践的读者来说,简直是如获至宝。每幅图下配以详细的解释,更是让我能够深入理解每个脉象背后的病理机制。读完几章,我便能感受到古人在观察、辨证方面细致入微的功力,他们的经验总结,即使在今天看来,依然具有重要的指导意义。

评分我一直苦于学习脉诊时,总觉得理论和实践之间隔着一层纱,难以真正融会贯通。市面上很多脉学书籍,要么过于理论化,要么过于零散,很难形成系统性的认知。这套《诊断卷》的出现,无疑填补了这一空白。特别是《脉学辑要》的部分,它不仅仅是各种脉学著作的简单堆砌,而是经过精心梳理和编排,将脉象的分类、辨识、与病症的对应关系,由浅入深地进行了阐述。我特别喜欢其中对一些疑难脉象的辨析,例如“浮沉迟数”的细微差别,以及“滑数”和“弦滑”的区别,书中都给出了非常清晰的解释和举例。而且,它还引用了大量的医案,让我能够看到这些脉学理论是如何在临床实践中应用的,这对于我提高自己的诊断能力非常有帮助。读完这本书,我感觉自己对脉诊的认识上升到了一个新的高度,不再是零散的知识点,而是一个完整、系统的理论体系。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有