具体描述

商品参数

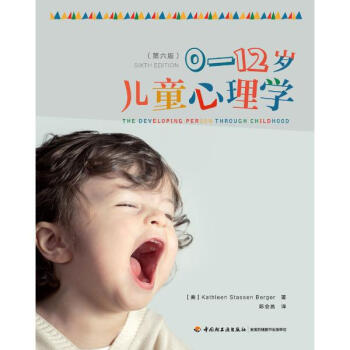

| 0-12岁儿童心理学(第六版)(万千心理) | ||

| 定价 | 88.00 | |

| 出版社 | 中国轻工业出版社 | |

| 版次 | 1 | |

| 出版时间 | 2016年10月 | |

| 开本 | 16 | |

| 作者 | [美] 凯瑟琳·史塔生·伯格尔(Kathleen Stassen Berger) 著;陈会昌 译 | |

| 装帧 | 平装 | |

| 页数 | 508 | |

| 字数 | 493000 | |

| ISBN编码 | 9787501986385 | |

内容介绍

本书以年龄为主线,对0—12岁儿童的心理发展特点进行了全面而深入的介绍。本书第壹部分综合性地介绍了儿童心理发展的概念、理论、遗传学和孕期发展,阐释了毕生发展观、可塑性、天性与教养和多元文化观等极具启发性的重要议题;第二部分重点介绍在婴儿期、幼儿期和小学期,儿童的生物社会性、认知和心理社会性的发展情况。

读者不单能在本书中了解儿童心理学的经典理论及神经科学等前沿研究的发展,还能了解食品安全、生育技术、儿童精神疾病与药物、幼儿的学习与发展、幼儿第二语言学习的敏感期、同伴欺凌、蒙台梭利教育的发展、家庭结构的变化等与儿童的健康及心理发展息息相关的现实议题。

本书图文并茂,通俗易懂,引人入胜。无论是将本书作为教材的学生读者,还是希望了解儿童心理学知识的普通读者,都会喜欢上这本书。

作者介绍

作者简介

Kathleen Stassen Berger

美国纽约城市大学布隆克斯社区学院教授,著有《人的毕生发展》(Developing Person Through the LifeSpan)、《毕生的邀请》(Invitation to the LifeSpan)等多部重要的发展心理学教材,并被全世界700多所高等院校使用。

译者简介

陈会昌

北京师范大学心理学院教授。现任国务院关心下一代工作委员会儿童发展专家,东南大学、沈阳师范大学兼职教授。

目录

第壹部分 开端

第壹章 概论

一、理解发展的机制与原因

(一)科学方法

(二)天性与教养之争

(三)关键期与敏感期

研究个案:可塑性与戴维

二、研究各种各样的人

(一)性别差异

(二)文化、族群和种族

(三)社会经济地位

(四)寻找平衡

三、观察随着时间发生的变化

(一)动力系统

(二)历史背景

(三)三个领域

科学观点:镜像神经元

四、采用科学方法

(一)观察法

(二)实验法

(三)调查法

(四)研究发展

五、科学的警示与挑战

(一)相关关系与因果关系

(二)量化与质化

(三)科学研究的伦理

第二章 理论

一、理论的作用

(一)问题与回答

(二)事实与标准

二、经典理论

(一)精神分析理论:弗洛伊德和埃里克森

(二)行为主义:条件反射与社会学习

(三)精神分析理论对行为主义理论

(四)认知理论:皮亚杰与信息加工

批判性思考:如厕训练——怎样训练和何时训练

三、更新的理论

(一)社会文化理论:维果茨基与后维果茨基

(二)普遍性理论:人本主义与进化论

科学观点:如果你的配偶不忠诚

四、理论的贡献

第三章 遗传与环境

一、遗传密码

(一)基因是什么

(二)变异

二、 生命之初

(一)基因匹配

(二) 是男还是女?

批判性思考:男孩太多了?

(三) 新细胞,新机能

(四)双生子

(五)辅助生育

批判性思考:为了要一个孩子而生出两个婴儿的代价

三、从一个细胞到多个细胞

(一)环境遗传学

(二)基因与基因的相互作用

(三)其他复杂的情况

四、基因型与表型

(一)目前的共识

(二)酗酒

(三)近视

(四)实际应用

五、染色体与遗传问题

(一)染色体数目不是46

(二)基因异常

(三)遗传咨询和检测

科学观点:心理障碍的遗传检测

第四章 孕期发展与出生

一、孕期发育

(一)胚种期:前14天

(二)胚胎期:第3—8周

(三)胎儿期:从第9周到出生

二、出生

(一)新生儿的前几分钟

(二)医疗辅助手段

(三)备选的医疗技术

批判性思考:家庭分娩

三、问题与解决办法

(一)有害物质

(二)危险分析

(三)研究结果的应用

研究个案:人活着要做什么?

(四)低出生体重

(五)出生并发症

四、新家庭

(一)新生儿

(二)新父亲

(三)新母亲

(四)建立纽带

第二部分 人生的前两年

第五章 0—2岁的生物社会性发展

一、身体变化

(一)身高体重

(二)睡眠

批判性思考:婴儿该在什么地方睡觉?

二、脑发育

(一)脑中的联结

(二)经验塑造着脑

科学观点:面孔识别

(三)婴儿脑损伤

(四)对养育者的意义

三、感觉与运动

(一)感觉

(二)动作技能

(三)文化差异

四、健康地生存

(一)免疫

(二)营养

研究个案:母乳喂养的吉亚娜差一点死了

第六章 0—2岁的认知发展

一、感觉运动智力

(一)阶段一和阶段二:一级循环反应

(二)阶段三和阶段四:二级循环反应

(三)阶段五和阶段六:三级循环反应

(四)皮亚杰与当代研究

二、信息加工

(一)可供性

(二)记忆

三、0—2岁的语言发展

(一)普遍次序

(二)zui先说出的词

(三)文化差异

(四)语言学习理论

批判性思考:婴儿能阅读吗?

第七章 0—2岁的心理社会性发展

一、情绪发展

(一)婴儿的情绪

(二)学步儿的情绪

(三)自我觉知

(四)大脑成熟与情绪

(五)气质

科学观点:还在害怕吗?

二、婴儿心理社会性发展的理论

(一)精神分析理论

(二)行为主义

(三)认知理论

(四)社会文化理论

研究个案:“一起去奶奶家”

三、社会纽带的发展

(一)同步性

(二)依恋

(三)社会参照

(四)婴儿日托

第三部分 幼儿期

第八章 幼儿期的生物社会性发展

一、身体变化

(一)生长模式

(二)营养

二、脑发育

(一)思维的速度

(二)大脑两半球的联结

(三)计划和分析

(四)情绪与大脑

三、动作技能的改善

(一)大动作技能

(二)精细动作技能

(三)艺术表现

四、受伤与受虐待

(一)避免受伤

(二)预防措施

研究个案:“我的孩子吞下了有毒物质”

(三)儿童不当对待

科学观点:情绪问题难治愈

第九章 幼儿期的认知发展

一、皮亚杰和维果茨基

(一)皮亚杰:前运算思维

(二)维果茨基:社会学习

科学观点:犯罪目击者

二、儿童的理论

(一)理论—理论

(二)心理理论

三、语言学习

(一)词汇量激增

(二)基础语法的学习

(三)双语学习

四、幼儿教育

(一)家庭与幼儿园

(二)以儿童为中心的项目

(三)教师指导项目

(四)干预项目

第十章 幼儿期的心理社会性发展

一、情绪发展

(一)主动性对内疚感

(二)动机

(三)寻求情绪平衡

二、游戏

(一)玩伴

(二)游戏的文化差异

(三)活跃游戏

三、对成人的挑战

(一)家庭教养方式

(二)新媒体

四、道德发展

(一)天性和教养

(二)共情和厌恶

(三)纪律

科学观点:文化与惩罚

五、成为男孩和女孩

(一)生物性别与社会性别

(二)性别角色发展理论

批判性思考:凯斯琳·伯格尔与弗洛伊德

第四部分 小学期

第十一章 小学期的生物社会性发展

一、一个健康的时期

(一)发育放慢,力量更强

(二)身体活动

二、小学期的健康问题

(一)儿童肥胖

(二)哮喘病

研究个案:两个患哮喘病的8岁儿童

三、脑发育

(一)协调的联结

(二)心理测量

四、有特殊需要的儿童

(一)注意缺失多动障碍、双相障碍和破坏性心境调节异常障碍

科学观点:儿童药物

(二)学习能力低下

(三)泛自闭障碍

(四)特殊教育

(五)超常儿童

批判性思考:这公平合理吗?

第十二章 小学期的认知发展

一、小学期的认知理论

(一)皮亚杰的小学期认知理论

(二)维果茨基的小学期认知理论

(三)信息加工

批判性思考:球滚了下去

二、语言

(一)词汇

(二)语言学习的差异

研究个案:两个移民儿童

三、教学与学习

(一)各国的小学教育

(二)美国的小学教育

第十三章 小学期的心理社会性发展

一、儿童的天性

(一)勤奋与自卑

(二)自我概念

(三)复原力与压力

二、家庭与儿童

(一)共享环境与非共享环境

科学观点:“我总是穿一件蓝色衣服……”

(二)家庭机能与家庭结构

(三)家庭结构与家庭机能的关系

研究个案:做一个孩子有多难?

(四)家庭困难

科学观点:离婚

三、同伴群体

(一)儿童的文化

(二)欺凌与被欺凌

四、儿童的道德价值观

(一)道德推理

(二)儿童看重什么

(三)关于使用童工的道德

附录A

附录B

总术语表

用户评价

这本书的内容让我对儿童的认知发展过程有了更系统、更深入的认识,简直是为我这种对孩子成长过程感到好奇的父母量身定做的。我有一个上小学二年级的女儿,她最近在学习方面遇到了一些困难,尤其是在理解抽象概念和解决一些比较复杂的数学问题时,显得有些吃力。我一直想知道,孩子在不同年龄段的思维方式究竟有什么样的发展规律,这本书恰好给了我一个非常清晰的解答。它按照年龄段详细划分了儿童的认知发展里程碑,从感觉运动阶段的具象思维,到运算思维的形成,再到形式运算思维的萌芽,每一个阶段都通过大量的实例来阐述。我特别关注了关于“儿童如何学习”的章节,书中提到,孩子的学习能力很大程度上受到他们认知结构的影响。这让我意识到,我不能简单地用成人的逻辑去要求孩子,而是要理解他们当下所处的认知发展阶段,并提供适合他们思维方式的学习材料和方法。比如,书中提到,对于小学低年级的孩子,形象化的教学方式比抽象的理论更能帮助他们理解概念。我立刻联想到女儿的数学学习,我开始尝试使用教具、图表等方式来辅助她理解题目,而不是直接给她讲解公式。效果令人欣慰,女儿的学习兴趣似乎被重新激发了,她开始主动去思考,而不是被动地接受。此外,书中对儿童的语言发展、注意力发展等方面的论述也让我受益匪浅,让我更清楚地知道在不同阶段应该关注孩子的哪些能力发展,以及如何有效地去促进这些能力的发展。这本书真的像一本百科全书,把我之前零散的育儿知识串联了起来,让我对孩子的成长有了更全面的把握。

评分这本书的内容犹如一股清流,洗涤了我之前对儿童心理的片面认知,让我看到了一个更广阔、更深刻的儿童心理图景。我有一个在小学一年级和三年级的两个孩子,他们进入了学校生活,面临着新的学习压力和社交挑战。我一直想了解,不同年龄段的孩子在面对这些挑战时,他们的心理需求和适应方式会有什么不同?这本书的全面性让我非常惊喜,它不仅仅聚焦于某个特定的年龄段,而是从0岁到12岁,为我勾勒出了一幅完整的儿童心理发展轨迹图。我尤其对书中关于“儿童的自我概念形成”和“学习动机的培养”的章节印象深刻。书中解释了孩子是如何从一个依赖他人的个体,逐渐发展出自我认知,并开始形成对自身价值的判断。这让我反思,我平时对孩子的评价和鼓励方式是否恰当,是否能够真正帮助他们建立健康的自我认同。书中还提供了很多激发孩子内在学习动力的建议,比如如何通过鼓励探索、给予选择权来培养他们的学习兴趣,而不是仅仅依赖外部的奖励和惩罚。我开始尝试在学习这件事上,给予孩子更多的自主权,让他们选择自己感兴趣的阅读材料,或者参与到学习计划的制定中。效果让我感到振奋,孩子的学习主动性似乎有所提高,他们不再把学习视为一种负担,而是更愿意去探索和发现。这本书就像一位经验丰富的心理学家,在我陪伴孩子成长的道路上,为我指引方向,让我能够更科学、更有效地去理解和支持我的孩子们。

评分作为一名对教育行业有浓厚兴趣的旁观者,我一直试图从更专业的角度去理解孩子的心理世界,而这本书的出现,无疑填补了我在这方面的知识空白。它以一种非常严谨又不失趣味的方式,深入浅出地剖析了0-12岁儿童在不同年龄段所面临的心理发展挑战。我尤其对书中关于“儿童情绪管理”的讨论感到着迷。我注意到,许多家长在面对孩子哭闹、发脾气时,往往会感到手足无措,甚至采取一些不恰当的管教方式。这本书就提供了一个非常科学的框架,它解释了孩子情绪爆发背后的原因,比如是需求未被满足,还是沟通方式存在误解,亦或是生理上的不适。它还详细介绍了家长如何有效地帮助孩子识别、表达和调节自己的情绪,而不是压抑或否认。我印象最深刻的是“积极倾听”的技巧,书中强调要放下评判,真正去听孩子内心的声音,并给予恰当的回应。我开始尝试将这些技巧运用到和身边小朋友的互动中,发现即使是简单的倾听和共情,也能让孩子感受到被理解和被尊重,从而更快地平静下来。此外,书中关于“儿童的社交技能发展”和“游戏在儿童发展中的作用”的章节,也让我对孩子与同伴的互动,以及如何通过游戏来促进他们的社会化和情感发展有了全新的认识。这本书不仅仅是一本育儿手册,更是一本关于如何与孩子建立深层连接的指南,它教会我如何以一种更富有同理心和智慧的方式去陪伴孩子成长,这对我来说是一笔宝贵的财富。

评分第一次接触儿童心理学,感觉这本书就像是一扇窗户,打开了我对孩子内心世界的无限好奇。我家孩子今年四岁,正是各种情绪爆发、探索欲爆棚的年纪,作为家长,常常觉得力不从心,不知道怎么去理解和引导。这本书从0-12岁这个跨度,几乎涵盖了孩子成长过程中可能遇到的所有关键阶段,这让我觉得特别实用。它不是那种枯燥的理论堆砌,而是用很多生动有趣的案例,就像讲故事一样,把一些复杂的心理学概念解释得通俗易懂。比如,书中关于孩子建立安全感的部分,我印象特别深刻,它详细描述了不同年龄段孩子对安全感的需求特点,以及家长如何通过言传身教来给予孩子足够的安全感。我对照着书里的建议,尝试调整了和孩子互动的方式,比如在孩子感到不安时,给予更及时的拥抱和安抚,而不是简单地讲道理。结果真的让我惊喜,孩子似乎变得更稳定了,睡前的小脾气也减少了不少。而且,书中还提到了关于孩子社交能力培养的章节,这对我来说也是一大挑战,因为我希望孩子能够健康地与同龄人相处,学会分享和合作。这本书提供了一些非常具体的指导,比如如何鼓励孩子主动与他人交流,如何在游戏中引导孩子理解他人的感受等等。我打算慢慢消化吸收,一点一点地应用到日常生活中。总的来说,这本书给我带来了很多启发,让我感觉自己不再是一个盲目摸索的父母,而是有了更科学、更系统的育儿指南。它让我更加理解孩子,也更加相信自己能够成为一个更好的家长。

评分这本书的内容让我对孩子的行为背后隐藏的心理动因有了前所未有的洞察,简直像一位经验丰富的心理向导,为我揭示了孩子成长过程中的种种奥秘。我有一个还在读幼儿园大班的儿子,他最近出现了一些让我头疼的行为,比如总是抢别人的玩具,不愿意分享,甚至在和小朋友发生冲突时,会动手推搡。我一直在思考,为什么孩子会有这样的行为,这仅仅是“坏习惯”,还是背后有更深层的原因?这本书的出现,就像一道光,照亮了我迷茫的心。它详细阐述了儿童在不同发展阶段的自我中心思维、依恋关系以及社会性发展的特点。我尤其关注了关于“儿童冲突解决”的章节,书中指出,很多时候孩子的冲突行为源于他们缺乏有效的沟通和解决问题的能力。它提供了一系列实用的策略,比如如何引导孩子用语言表达自己的需求,如何教会他们轮流玩玩具,以及如何在冲突发生后,引导他们思考和道歉。我开始尝试在孩子出现抢夺行为时,先控制住自己的情绪,然后温柔地引导他理解“轮流”的概念,并鼓励他用“我想玩一会儿”来表达自己的愿望,而不是直接去抢。虽然过程有些反复,但我能感觉到孩子在慢慢地学习和进步。书中对于“儿童的界限感”的论述也让我受益匪浅,它教会我如何既坚定地设定规则,又尊重孩子的个性和需求,从而帮助他们建立健康的自我意识和人际交往模式。这本书让我意识到,孩子的每一个行为,无论好坏,都是他们内心世界的一种表达,而我的任务,就是去理解和回应这种表达,而不是简单地去惩罚或压抑。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有