![傅山的世界 十七世纪中国书法的嬗变 [FU SHAN'S WORLD:The Transformation Of Chinese Calligraphy In The Seventeenth Century]](https://pic.windowsfront.com/11796259/563887d4N4b8a73a5.jpg)

具体描述

内容简介

《傅山的世界 十七世纪中国书法的嬗变》并不孤立地探讨傅山的书法,而是将之置于整个时代的文化架构中。借由学术思想、物质文化、印刷文化之发展史的角度。由经历了明清易代之痛的遗民情结的角度。来观察、诠释傅山的生活,和他的学术观念与艺术创作。作者不仅对中国书法史的这个转折。也对17世纪的中国文化世界,提供了全新的观照。凡有兴趣于明清易代之际中国社会之各侧面的读者。《傅山的世界 十七世纪中国书法的嬗变》亦为必读的作品。

目录

总序谢辞

致中文读者

导言

第一章 晚明文化和傅山的早年生活

晚明:一个多元的时代

尚“奇”的晚明美学

董其昌和晚明书家

古代经典权威的式微

文人篆刻对书法的影响

日益紧迫深重的危机感

傅山在明代的生活

第二章 清代初年傅山的生活和书法

动乱的年代

傅山同仕清汉官的关系

历史记忆的典藏

颜真卿的感召力

支离和丑拙

晚明文化生活的遗响

第三章 学术风气的转变和傅山对金石书法的提倡

1660-1670年代山西的学术圈

学术的新趋势

学术思潮对书法的影响

清初的访碑活动

碑学思想的萌芽

打破唐楷图式

南方的回应

第四章 文化景观的改变和草书

傅山的晚年生活

博学鸿儒特科考试

傅山的行草与草书

结语

图版目录

主要参考文献

索引

用户评价

我必须强调这本书在学术严谨性与可读性之间取得的平衡,这在当代人文社科著作中是相当难得的。它没有为了迎合大众而牺牲深度,也没有因为追求专业而将读者拒之门外。对于我这样的非专业研究者来说,它提供了一个极佳的入口,去理解宏观的历史趋势是如何落实到微观的个人创作实践中的。书中对“嬗变”这个核心概念的把握尤其精准,它不仅仅指形式上的变化,更深层次上,是对“何为文人”这一身份定义的重塑。十七世纪是一个断裂的时代,传统的儒家价值体系受到了前所未有的冲击,艺术作为士大夫最后的精神庇护所,必然要经历一场剧烈的自我调适。这本书非常成功地捕捉到了这种“自我调适”的复杂性,即如何在新旧交替的巨大压力下,保持艺术的纯粹性,同时又不得不与新的权力结构和审美取向进行微妙的妥协或对抗。

评分这本关于傅山及其所处时代的著作,无疑为我们打开了一扇观察十七世纪中国思想文化转折期的独特窗口。作者似乎并未将笔墨仅仅聚焦于书法技法的演变本身,而是将其作为一种更宏大的文化脉络中的一个侧面来审视。我尤其欣赏的是那种将艺术实践与社会、政治思潮深度捆绑的叙述方式。例如,在探讨傅山的书法风格时,书中似乎穿插了对明清鼎革时期士大夫心态的细腻描摹,那种在传统与革新之间的挣扎、在入世与出世之间的徘徊,如何巧妙地映射在了笔墨的提按顿挫之中。这种将“人”置于“时代洪流”中的处理,使得对书法艺术的解读不再是孤立的美学判断,而成为了理解那个动荡年代知识分子精神图谱的钥匙。阅读过程中,我不断地在想象,那些看似随性洒脱的线条背后,究竟隐藏着怎样深沉的家国之思和对个体价值的坚守。书籍对于特定历史语境的还原度极高,让人仿佛能闻到那个时代特有的纸张和墨汁的味道,感受到那种士人阶层在历史巨变面前所必须承担的文化责任感。

评分这部作品的叙事结构,如果处理得当,应该展现出一种螺旋上升的动态美感。它不应该仅仅是傅山生平的线性复述,而是应该像一个精心编排的交响乐。我想象中,第一乐章或许是傅山早年对传统的虔诚继承与恪守,带着一种雍容典雅的气度;进入中段,随着时代背景的紧张化,笔法开始出现裂痕,出现不和谐音,显示出一种内心的撕扯与挣扎;而高潮部分,则必定是其晚年那种几近狂放、彻底解放的“自我”表达,此时的线条已然超越了文字本身,成为纯粹的情感喷发。这本书的价值,就在于它能否将这种情感和技术上的“螺旋上升”描绘得层次分明,让读者清晰地感知到,一个伟大艺术家的成熟,是如何被时代锻造出来的。如果能做到这一点,那么它就不仅仅是一部关于傅山的专著,而是一部关于“成熟”与“坚守”的伟大时代的编年史。

评分这本书的行文风格给我的冲击是极大的,它完全颠覆了我对传统艺术史著作的刻板印象。它不是那种堆砌典故、板着脸孔介绍“某某家如何继承某某家”的教条式论述。相反,作者的笔触极其灵动且充满洞察力,仿佛一个高明的说书人,将那些看似枯燥的碑帖考据讲得引人入胜。我感觉作者在构建一个关于“十七世纪精神气质”的庞大叙事,而傅山,只是这个叙事中一个极其鲜活、极富代表性的标本。书中对材料的挖掘深度令人咋舌,从地方志到私人信札,似乎无一遗漏,这些看似零散的碎片被作者高超的编织技巧整合进一个宏伟的结构中,形成了一种强大的说服力。尤其是在描述特定书法流派的形成和消亡时,那种对文化地理变迁的关注,让人意识到,艺术的生命力从未脱离过它生长的土壤,气候、水源、山川,乃至地方的物产,都可能成为影响笔墨走向的隐形推手。

评分整本书读下来,给我留下的最深刻印象是作者对“媒介”和“物质性”的敏感性。这不仅仅是一部关于风格史的书,更像是一部关于“书写行为”的物质人类学考察。书中是否深入探讨了当时纸张的产地、墨锭的配方、甚至书房的陈设,对傅山创作心境的影响?我期待看到的是,那种将“手感”和“材料的限制”上升到哲学高度的论述。比如,某一类特定的绢本在吸墨性上的差异,如何迫使书写者改变其运笔的速度和力度,进而形成一种新的审美趣味。如果书籍能够细致地将这些物质层面的细节与傅山晚年那种近乎草书的、激越的书写状态联系起来,那无疑将是对传统“气韵生动”论的极具创新性的物质主义诠释。这种对“做功”过程的关注,往往是衡量一部艺术史著作是否真正深入其时代的标尺。

评分总序

评分好书值得收藏。

评分发票没有了,郁闷,选的要发票的。

评分超划算超划算超划算,送货快!赞!

评分书不错,是正版,书本身的价值也很高!!

评分物流速度还是非常快的说

评分第一章 晚明文化和傅山的早年生活

评分导言

评分无论是书的内容还是排版印刷都非常精心,各种书法作品与文字配合相得益彰,阅读的享受。

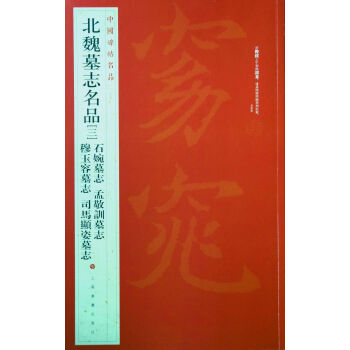

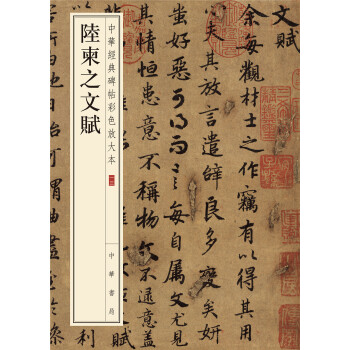

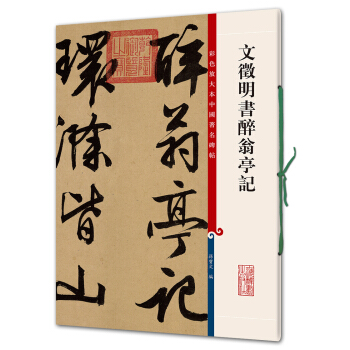

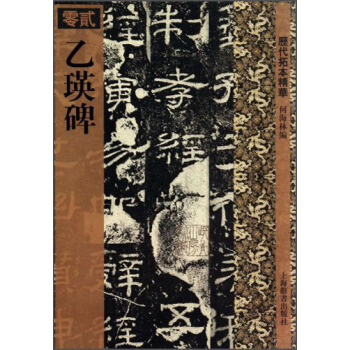

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有