具体描述

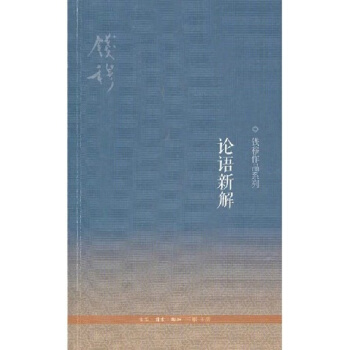

| 图书名称: | 论语新解(三版) |

| 作者或编译者: | 钱穆 著 |

| 出版社: | 生活.读书.新知三联书店 |

| ISBN: | 9787108040411 |

| : | 39元 |

| 出版日期[仅参考]: | 2012年7月 |

| 装帧及开本: | 平装大32K |

| 页数[仅参考]: | 467页 |

| 其他参考信息: | 钱穆先生为文史大家,尤对孔子与儒家思想精研甚深甚切。《论语新解(第3版)》乃汇集前人对《论语》的注疏、集解,力求融会贯通、“一以贯之”,再加上自己的理解予以重新阐释,实为阅读和研究《论语》之入门书和必读书。 |

| 内容简介及编辑推荐 | |

| 《论语》自西汉以来,为中国识字人一部人人必读书。读《论语》必兼读注。历代诸儒注释不绝,著者有三书。一、何妥《集解》,网罗汉儒旧义。又有皇侃《义疏》,广辑自魏迄梁诸家。两书相配,可谓《论语》古注之渊薮。二、朱熹《集注》,宋儒理学家言,火体具是。三、刘宝楠《论语正义》,为清代考据家言一结集。……《论语新解(第3版)》取名新解,非谓能自创新义,掩盖前儒。实亦备采众说,折衷求是,而特以时代之语言观念加以申述而已。 |

| 作者简介 | |

| 钱穆(1895—1990),字宾四,历史学家,江苏无锡人。l912年始为乡村小学教师,后历中学而大学,先后在燕京大学、北京大学、清华大学、西南联合大学等数校任教。l949年只身去香港,创办新亚书院,l967年起定居台湾。 |

| 目录 | |

| 序 再版序 【上编】 学而篇 为政篇第二 八佾篇第三 里仁篇第四 公冶长篇第五 雍也篇第六 述而篇第七 泰伯篇第八 子罕篇第九 乡党篇第十 【下编】 先进篇第十一 颜渊篇第十二 子路篇第十三 宪问篇第十四 卫灵公篇第十五 季氏篇第十六 阳货篇第十七 微子篇第十八 子张篇第十九 尧日篇第二十 附 孔子年表 |

| 精彩内容及插图 | |

| 学而篇 (一) 子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?” 子曰:或说:“子,男子之通称。”或说:“五等爵名。”春秋以后,执政之卿亦称子,其后匹夫为学者所宗亦称子,孔子、墨子是也。或说:“孔子为鲁司寇,其门人称之日子。称子不成辞则曰夫子。”《论语》孔子弟子惟有子、曾子二人称子,闵子、冉子单称子仅一见。 学:诵,习义。凡诵读练习皆是学。旧说:“学,觉也,效也。后觉习效先觉之所为”谓之学。 然社会文化日兴,文字使用日盛,后觉习效先觉,不能不诵读先觉之著述,则二义仍相通。 时习:此有三说。一指年岁言。古人六岁始学识字,七八岁教以日常简单礼节,十岁教书写计算,十三岁教歌诗舞蹈,此指年为时。二指季节言。古人春夏学诗乐弦歌,秋冬学书礼射猎,此指季节为时。三指晨夕言。温习、进修、游散、休息,依时为之。习者,如鸟学飞,数数反复。 人之为学,当日复日,时复时,年复年,反复不已,老而无倦。 悦:欣喜义。学能时习,所学渐熟,入之日深,心中欣喜也。, 有朋自远方来:朋,同类也。志同道合者,知慕于我,自远来也。或以方来连读,如言并来,非仅一人来。当从上读。 乐:悦在心,乐则见于外。孟子曰: “乐得天下英才而教育之。”慕我者自远方来,教学相长,我道日广,故可乐也。 人不知而不愠:学日进,道日深远,人不能知。虽贤如颜子,不能尽知孔子之道之高之大,然孔子无愠焉。愠,怫郁义,怨义。学以为己为道,人不知,义无可愠。心能乐道,始跻此境也。或曰:“人不知,不我用也。”前解深,后解浅。然不知故不用,两解义自相贯。 不亦君子乎:君子,成德之名。学至此,可谓成德矣。 本章乃叙述一理想学者之毕生经历,实亦孔子毕生为学之自述。学而时习,乃初学事,孔子十五志学以后当之。有朋远来,则中年成学后事,孔子三十而立后当之。苟非学邃行尊,达于高境界,不宜轻言人不我知,孔子五十知命后当之。学者惟当牢守学而时习之一境,斯可有远方朋来之乐。一境,本非学者所望。学求深造日进,至于人不能知,乃属无可奈何。圣人深造之已极,自知弥深,自信弥笃,乃曰:“知我者其天乎”,然非浅学所当骤企也。 孔子一生重在教,孔子之教重在学。孔子之教人以学,重在学为人之道。本篇各章,多务本之义,乃学者之先务,故《论语》编者列之全书之首。又以本章列本篇之首,实有深义。学者循此为学,时时反验之于己心,可以自考其学之虚实浅深,而其进不能自已矣。 …… |

,,,,,

,,,,,,

用户评价

这本书简直是信息量的爆炸现场,我花了比预期更长的时间才啃完,但绝对是值得的。它聚焦于一个非常细分的领域——十七世纪欧洲的航海技术演进及其对全球贸易格局的重塑。作者的功力体现在他对各种原始资料的整合能力上,那些详尽的船只设计图、贸易路线的变迁图表,以及不同港口间物价波动的记录,都以一种极其清晰的方式呈现出来。一开始看那些技术细节,我还有点犯怵,生怕自己看不懂那些复杂的航海术语,但作者巧妙地将技术革新融入到宏大的经济背景中去叙述,使得即便是门外汉也能理解这些进步是如何驱动了世界的变革。最让我拍案叫绝的是他对于“信息不对称”在早期全球化中的作用的分析,简直是醍醐灌顶。这本书的价值,在于它将我们视为理所当然的“全球化”过程,拆解成了无数个具体、可触摸的技术、商业和政治决策的瞬间。

评分终于把最近读完的这本历史巨著放下了,虽然不是我平时常看的类型,但那种扑面而来的厚重感和历史的沧桑感,真的让人难以忘怀。作者对那个特定历史时期的社会结构、权力运作以及底层人民生活状态的描绘,细腻得仿佛把我拉回了那个时代。他不仅仅是罗列史实,更是在探究事件背后的深层逻辑和人性挣扎。尤其让我印象深刻的是他对几个关键历史人物的剖析,那些我们过去教科书里扁平化的形象,在书中变得立体、复杂,充满了矛盾与挣扎,让人不禁反思,历史的真相究竟有多少是我们未曾触及的冰山一角。这本书的行文风格颇有大家风范,引经据典却不显晦涩,学术性与可读性达到了一个奇妙的平衡。每一次翻阅,都像是一次与古代智者的对话,需要慢下来,细细品味那些看似寻常却蕴含深意的论述。读完之后,我对那个时代的理解,不再是僵硬的年代划分和几个标志性事件的堆砌,而是一个有血有肉、充满生命力的复杂有机体。

评分我最近读的这本科幻小说集,简直是近年来最令人振奋的作品之一,它完全跳脱了传统太空歌剧的窠臼。作者的想象力不是那种炫技式的,而是根植于对人类未来可能性的深刻哲学拷问。这些短篇故事探讨的主题非常宏大,从意识上传后的自我认知危机,到不同智慧物种间交流的语义学难题,每一个点子都足够支撑起一部长篇。叙事节奏把控得极好,有的故事如同精密运转的时钟,逻辑严密,层层递进;有的则像是梦境碎片,意象迷离,引人深思。最厉害的一点是,它没有给读者提供现成的答案,而是将那些最棘手、最关乎“人是什么”的问题,原封不动地抛给了我们。读完最后一篇,我关上书页,久久没有动弹,那种被拉入到一个宏大、未知且充满挑战的未来图景中的震撼感,久久未能散去。这不仅仅是娱乐,更像是一次智力上的极限运动。

评分这是一本关于城市规划与社会公平的著作,它的切入点非常新颖,聚焦于“看不见的空间”——那些被主流规划理论所忽略的非正式聚落、边缘地带以及被遗忘的公共设施。作者以一种近乎社会学田野调查的方式,深入到几个不同大洲的城市角落,记录了那里居民的生存智慧和对空间的再创造。语言平实,但充满力量,没有高高在上的批判姿态,而是充满了对生活在复杂城市环境中的个体的尊重与理解。我特别喜欢他探讨“共享空间”的部分,他指出,真正的社区活力往往诞生于那些未经规划、充满摩擦和协商的灰色地带。这本书迫使我重新审视自己居住的城市,那些我习以为常的街道、公园,背后隐藏着多么复杂的社会权力关系和资源分配不均。它不是一本提供解决方案的教科书,而是一面镜子,照出了现代城市生活中那些不容忽视的裂痕与不公。

评分最近沉迷于一本关于现代艺术思潮的书,作者的叙事方式太有感染力了,完全不同于那些枯燥的艺术史罗列。他仿佛是一个走在时代前沿的导游,带着我们穿梭于二十世纪初那些充满争议和激情的画廊、工作室和咖啡馆之间。他不仅仅是在介绍“主义”——立体主义、超现实主义等等,而是深入挖掘了催生这些主义的社会心理背景和哲学思辨。比如,他对“偶然性”在达达主义中的运用,就分析得极其透彻,揭示了艺术家们如何试图用非理性来对抗日益工业化和标准化的现代生活。这本书的排版和插图选择也极其用心,那些黑白或微泛黄的艺术作品照片,配合着作者犀利又不失幽默的评论,让阅读过程充满了探索的乐趣。读完后,我对许多现代艺术作品的看法彻底改观,不再是单纯的“看不懂”,而是开始理解它们在挑战既有视觉秩序中的重要意义。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![全新修订精装典藏 朝圣:到印度圣地做什么 宗萨仁波切 蒋扬钦哲 文集 正版书 [悟空心灵花园] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11944716582/5b1a328eNe8ae744a.jpg)

![壬奇要略(全五册)武备志三式要籍:大六壬集应铃[上中下]+大六壬口诀纂+御定奇门大全秘纂 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/16639335618/59ba330dNc5d93384.jpg)