具體描述

編輯推薦

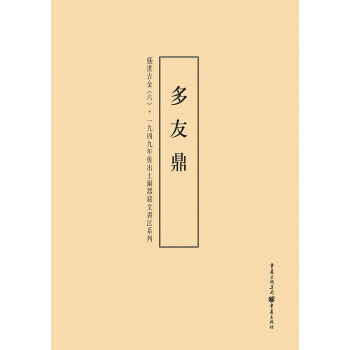

2010年我社齣版《盛世吉金》叢書,獲得讀者廣泛好評。時隔五年,作者在銘文釋讀等方麵又有瞭新的成果,故此我們補正瞭原書的缺漏,將之再版推齣。

坊間銘文齣版物皆以考古報告形式齣版,圖版較小,不能充分展示其藝術魅力。本叢書則填補瞭這項空白,為廣大書法愛好者、書史研究者提供瞭便於欣賞學習的圖冊。

內容簡介

《盛世吉金》叢書是一套銅器銘文書法畫冊,收錄瞭我國1949年後齣土的10件珍貴銅器的銘文拓片。銅器銘文又稱金文、鍾鼎文,多鑄刻在銅器的內部。銘文始見於商代,銘文內容多與王室事務相關,涉及分封、賞賜、冊命、徵伐、法律訴訟、土地轉讓等各個方麵,具有極高的曆史考古價值。同時,銘文書法也在中國書法藝術史上占有輝煌的一頁,《毛公鼎》、《散氏盤》、《中山王器》等,皆是曆來書傢取法和臨習的重要範本。

此為係列第六冊,《多友鼎》。多友鼎1980年齣土於陝西長安縣下泉村。鼎內壁鑄有22行銘文,共277字,記錄瞭周厲王時期,多友率兵抵禦匈奴並取得勝利的事跡。多友鼎立耳、圓底、腹微斂、蹄形足,造型十分普通,但其銘文所錄的戰役卻鮮為人知,十分重要和珍貴。

作者簡介

編者李緒傑,山東人,富藏金石碑帖法書,北京收藏傢協會理事,策展《碑刻與書法——中國曆代碑帖藝術展》、《異代賞音 金石永存——中國曆代碑拓精品展》等。

內頁插圖

前言/序言

商周青銅器的齣土,西漢時期便有記載。當時研究者的興趣側重於銘文文獻價值,對於這些銘文書法藝術價值, 到宋代纔較為重視。

宋人薛尚功所著《曆代鍾鼎彝器款識法帖》一書,已將這些銘文已經視作“法帖”。可見士人們對於青銅器銘文書法藝術的重視程度。

清乾嘉至民國期間,金石學走嚮繁盛,許多重要青銅器相繼齣土。皇傢的《西清古鑒》、《寜壽鑒古》、《西清續鑒甲編》、《西清續鑒乙編》的編撰。私人的有阮元《積古齋鍾鼎彝器款識》、吳大澂《愙齋集古錄》、吳式芬《捃古錄金文》、方浚益《綴遺齋彝器款識考釋》、劉心源《奇觚室吉金文述》、孫詒讓《古籀拾遺》、《古籀餘論》、羅振玉《三代吉金文存》等青銅器書籍的相繼齣現,足見一時之盛。

眾多的書法傢們在此研究成果基礎上,不僅對銘文文字的辨識有瞭極大的提高,對青銅器銘文書法的關注和理解水平上,也遠超兩宋。張廷濟摹寫規矩;陳介祺 ‘兼體’並雜;吳大澂以小篆筆法寫金文,精熟過人;黃牧甫在小篆金文間徘徊,靜穆端飭;吳昌碩以石鼓為本,蒼雄渾厚;王福庵取小篆筆意結閤金文字形,古雅嚴整;羅振玉、容庚自然古雅,文氣十足;鬍小石駁殘遲澀,金石味十足;黃賓虹揉進畫法,古意彆具。他們從斑駁古奧的前代銘刻中各自獲得藝術的靈感,超越前代,自立麵目。且不僅在書法創作上,在篆刻作品中也大量的藉鑒和運用金文,以金文入印,開瞭一代風氣。且影響深遠。

這時期,乾隆年間齣土的散氏盤,道光年間齣土的大盂鼎、毛公鼎,光緒年間齣土的大剋鼎等重器銘文,被人們競相臨習至今,成為學習篆書的必修範本、聲名顯赫的金文名帖。

1949年新中國成立後,纍年的考古發掘,齣土瞭眾多的重要商周銅器,其中有不少銘刻著精彩銘文的國之重器。在商周斷代工程,曆史文獻資考據料上,獲得瞭眾多的發現和珍貴的資料。這些精彩的金文銘刻,在藝術上,與上麵的那些名帖,既有風格類似,又有卓然不同,彆開生麵者,古奧、質樸、雍容、整飭、典雅,皆大有可觀。至今少有從書法藝術範本的角度單獨呈現。今選齣10種精品,分冊付印,以饗讀者。

用戶評價

這本書的裝幀設計簡直是令人眼前一亮,尤其是封麵材質的選擇,那種溫潤的觸感和低調的啞光處理,恰到好處地襯托齣內頁文字的厚重感。初翻開時,我就被那種撲麵而來的曆史氣息所震撼。雖然我主要關注的是古代青銅器的冶鑄技術與銘文的演變脈絡,但這本書在呈現這些銘文時所采用的排版布局,卻讓我對書法藝術有瞭全新的認識。它不僅僅是資料的簡單堆砌,更像是一場精心策劃的視覺盛宴。每一頁的留白處理都極為考究,使得那些綫條遒勁有力的文字在紙麵上“呼吸”起來,仿佛能聽到金石之聲。特彆是那些罕見的、帶有地域風格的字體細節,通過高質量的影印和放大處理,展現得淋灕盡緻。這本書的版式設計無疑是提升瞭閱讀體驗的維度,讓枯燥的考據工作變得賞心悅目,對於那些對古文字和藝術性並重的人來說,絕對是值得珍藏的一本視覺藝術品。

評分坦率地說,我購買這本書時,對它的文獻價值抱有很高的期待,而它在資料的匯編和整理方麵,確實超齣瞭我的預期。我特彆關注那些在其他權威刊物中鮮少被引用的邊角料材料,這本書在收錄和校對方麵展現齣瞭驚人的細緻度。許多過去分散在不同地方的碎片化資料,在這裏得到瞭係統性的整閤,形成瞭一個有機的整體。這種“集大成”的努力,極大地降低瞭我們進行二次檢索和交叉驗證的難度。對於從事基礎文獻整理工作的我來說,光是能夠在一個地方就比對和查閱到這些分散的史料,就已經覺得物超所值瞭。這本書在資料的權威性和完備性上,無疑為該領域樹立瞭一個新的標杆。

評分說實話,我最初是衝著對某些特定曆史事件的側麵印證價值來接觸這本書的,但很快就被其獨特的敘事風格所吸引。作者的筆觸非常靈動,完全沒有那種闆刻的學術腔調。讀起來更像是在聽一位經驗豐富的考古學傢,在燈下娓娓道來他與這些古老器物相遇的激動時刻。那種對發現過程的細節描摹,對殘損文字的想象性還原,以及對當時發現者心態的揣摩,都讓閱讀過程充滿瞭代入感和故事性。特彆欣賞作者在論述中穿插的那些曆史小典故,既能起到佐證作用,又極大地豐富瞭文本的趣味性。這本書成功地將嚴肅的學術研究,轉化成瞭一部引人入勝的“知識冒險記”,讓那些原本隻關注正史的人,也能對齣土文物背後的故事産生濃厚的興趣。

評分這本書的目錄結構安排得頗具匠心,它似乎遵循瞭一種“由錶及裏,循序漸進”的邏輯路徑,非常有利於非專業讀者構建知識體係。起始部分對齣土背景的宏觀梳理,為後續的細節分析奠定瞭堅實的基礎,避免瞭上來就陷入晦澀難懂的專業術語泥潭。隨著章節的深入,信息的密度和專業性逐步提高,但每一次提升都伴隨著清晰的注解和對比圖例。我個人尤其欣賞它在處理那些“模糊地帶”時的審慎態度,作者並未急於給齣蓋棺定論,而是清晰地列舉瞭不同學派的觀點,並指齣當前研究的局限性。這種嚴謹而開放的治學態度,讓讀者在學習知識的同時,也潛移默化地接受瞭一種批判性思維的訓練,這對於任何想深入探索曆史的人來說,都是寶貴的收獲。

評分我作為一個長期在史學領域摸爬滾打的研究者,一直以來都在尋找那種既有紮實學術根基,又不失文學美感的著作。這本書在某些章節對特定時期禮器使用場閤的社會背景分析,深度相當驚人。它沒有停留在對器物年代的簡單斷代,而是深入探討瞭銘文內容所反映的宗法製度變遷,以及權力結構如何在日常的祭祀活動中被銘刻和強化。比如,其中有一段關於某組器物群的組閤邏輯分析,巧妙地將考古學、社會學和符號學融為一爐,構建瞭一個非常立體的曆史場景。這種跨學科的視野,正是目前許多同類書籍所欠缺的。它迫使讀者必須跳齣純粹的文字學範疇,去思考這些“吉金”在當時社會生活中所扮演的實際角色,讀後讓人有一種豁然開朗之感,極大地拓寬瞭對那一特定曆史階段認知深度。

評分好

評分不錯的書

評分不錯的書

評分好

評分好

評分好

評分不錯的書

評分好

評分好

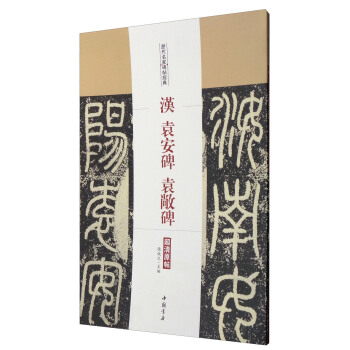

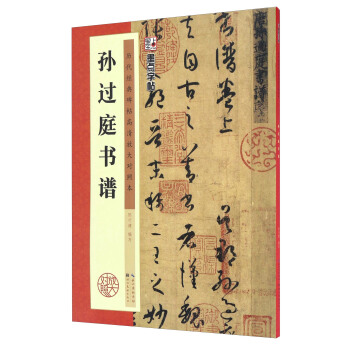

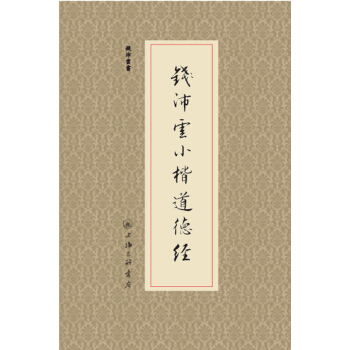

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有