具体描述

编辑推荐

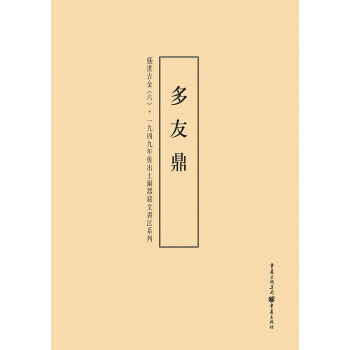

2010年我社出版《盛世吉金》丛书,获得读者广泛好评。时隔五年,作者在铭文释读等方面又有了新的成果,故此我们补正了原书的缺漏,将之再版推出。

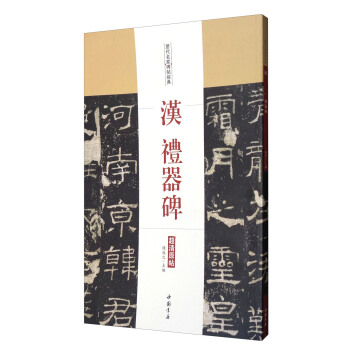

坊间铭文出版物皆以考古报告形式出版,图版较小,不能充分展示其艺术魅力。本丛书则填补了这项空白,为广大书法爱好者、书史研究者提供了便于欣赏学习的图册。

内容简介

《盛世吉金》丛书是一套铜器铭文书法画册,收录了我国1949年后出土的10件珍贵铜器的铭文拓片。铜器铭文又称金文、钟鼎文,多铸刻在铜器的内部。铭文始见于商代,铭文内容多与王室事务相关,涉及分封、赏赐、册命、征伐、法律诉讼、土地转让等各个方面,具有极高的历史考古价值。同时,铭文书法也在中国书法艺术史上占有辉煌的一页,《毛公鼎》、《散氏盘》、《中山王器》等,皆是历来书家取法和临习的重要范本。

此为系列第六册,《多友鼎》。多友鼎1980年出土于陕西长安县下泉村。鼎内壁铸有22行铭文,共277字,记录了周厉王时期,多友率兵抵御匈奴并取得胜利的事迹。多友鼎立耳、圆底、腹微敛、蹄形足,造型十分普通,但其铭文所录的战役却鲜为人知,十分重要和珍贵。

作者简介

编者李绪杰,山东人,富藏金石碑帖法书,北京收藏家协会理事,策展《碑刻与书法——中国历代碑帖艺术展》、《异代赏音 金石永存——中国历代碑拓精品展》等。

内页插图

前言/序言

商周青铜器的出土,西汉时期便有记载。当时研究者的兴趣侧重于铭文文献价值,对于这些铭文书法艺术价值, 到宋代才较为重视。

宋人薛尚功所著《历代钟鼎彝器款识法帖》一书,已将这些铭文已经视作“法帖”。可见士人们对于青铜器铭文书法艺术的重视程度。

清乾嘉至民国期间,金石学走向繁盛,许多重要青铜器相继出土。皇家的《西清古鉴》、《宁寿鉴古》、《西清续鉴甲编》、《西清续鉴乙编》的编撰。私人的有阮元《积古斋钟鼎彝器款识》、吴大澂《愙斋集古录》、吴式芬《捃古录金文》、方浚益《缀遗斋彝器款识考释》、刘心源《奇觚室吉金文述》、孙诒让《古籀拾遗》、《古籀余论》、罗振玉《三代吉金文存》等青铜器书籍的相继出现,足见一时之盛。

众多的书法家们在此研究成果基础上,不仅对铭文文字的辨识有了极大的提高,对青铜器铭文书法的关注和理解水平上,也远超两宋。张廷济摹写规矩;陈介祺 ‘兼体’并杂;吴大澂以小篆笔法写金文,精熟过人;黄牧甫在小篆金文间徘徊,静穆端饬;吴昌硕以石鼓为本,苍雄浑厚;王福庵取小篆笔意结合金文字形,古雅严整;罗振玉、容庚自然古雅,文气十足;胡小石驳残迟涩,金石味十足;黄宾虹揉进画法,古意别具。他们从斑驳古奥的前代铭刻中各自获得艺术的灵感,超越前代,自立面目。且不仅在书法创作上,在篆刻作品中也大量的借鉴和运用金文,以金文入印,开了一代风气。且影响深远。

这时期,乾隆年间出土的散氏盘,道光年间出土的大盂鼎、毛公鼎,光绪年间出土的大克鼎等重器铭文,被人们竞相临习至今,成为学习篆书的必修范本、声名显赫的金文名帖。

1949年新中国成立后,累年的考古发掘,出土了众多的重要商周铜器,其中有不少铭刻着精彩铭文的国之重器。在商周断代工程,历史文献资考据料上,获得了众多的发现和珍贵的资料。这些精彩的金文铭刻,在艺术上,与上面的那些名帖,既有风格类似,又有卓然不同,别开生面者,古奥、质朴、雍容、整饬、典雅,皆大有可观。至今少有从书法艺术范本的角度单独呈现。今选出10种精品,分册付印,以飨读者。

用户评价

这本书的装帧设计简直是令人眼前一亮,尤其是封面材质的选择,那种温润的触感和低调的哑光处理,恰到好处地衬托出内页文字的厚重感。初翻开时,我就被那种扑面而来的历史气息所震撼。虽然我主要关注的是古代青铜器的冶铸技术与铭文的演变脉络,但这本书在呈现这些铭文时所采用的排版布局,却让我对书法艺术有了全新的认识。它不仅仅是资料的简单堆砌,更像是一场精心策划的视觉盛宴。每一页的留白处理都极为考究,使得那些线条遒劲有力的文字在纸面上“呼吸”起来,仿佛能听到金石之声。特别是那些罕见的、带有地域风格的字体细节,通过高质量的影印和放大处理,展现得淋漓尽致。这本书的版式设计无疑是提升了阅读体验的维度,让枯燥的考据工作变得赏心悦目,对于那些对古文字和艺术性并重的人来说,绝对是值得珍藏的一本视觉艺术品。

评分我作为一个长期在史学领域摸爬滚打的研究者,一直以来都在寻找那种既有扎实学术根基,又不失文学美感的著作。这本书在某些章节对特定时期礼器使用场合的社会背景分析,深度相当惊人。它没有停留在对器物年代的简单断代,而是深入探讨了铭文内容所反映的宗法制度变迁,以及权力结构如何在日常的祭祀活动中被铭刻和强化。比如,其中有一段关于某组器物群的组合逻辑分析,巧妙地将考古学、社会学和符号学融为一炉,构建了一个非常立体的历史场景。这种跨学科的视野,正是目前许多同类书籍所欠缺的。它迫使读者必须跳出纯粹的文字学范畴,去思考这些“吉金”在当时社会生活中所扮演的实际角色,读后让人有一种豁然开朗之感,极大地拓宽了对那一特定历史阶段认知深度。

评分说实话,我最初是冲着对某些特定历史事件的侧面印证价值来接触这本书的,但很快就被其独特的叙事风格所吸引。作者的笔触非常灵动,完全没有那种板刻的学术腔调。读起来更像是在听一位经验丰富的考古学家,在灯下娓娓道来他与这些古老器物相遇的激动时刻。那种对发现过程的细节描摹,对残损文字的想象性还原,以及对当时发现者心态的揣摩,都让阅读过程充满了代入感和故事性。特别欣赏作者在论述中穿插的那些历史小典故,既能起到佐证作用,又极大地丰富了文本的趣味性。这本书成功地将严肃的学术研究,转化成了一部引人入胜的“知识冒险记”,让那些原本只关注正史的人,也能对出土文物背后的故事产生浓厚的兴趣。

评分坦率地说,我购买这本书时,对它的文献价值抱有很高的期待,而它在资料的汇编和整理方面,确实超出了我的预期。我特别关注那些在其他权威刊物中鲜少被引用的边角料材料,这本书在收录和校对方面展现出了惊人的细致度。许多过去分散在不同地方的碎片化资料,在这里得到了系统性的整合,形成了一个有机的整体。这种“集大成”的努力,极大地降低了我们进行二次检索和交叉验证的难度。对于从事基础文献整理工作的我来说,光是能够在一个地方就比对和查阅到这些分散的史料,就已经觉得物超所值了。这本书在资料的权威性和完备性上,无疑为该领域树立了一个新的标杆。

评分这本书的目录结构安排得颇具匠心,它似乎遵循了一种“由表及里,循序渐进”的逻辑路径,非常有利于非专业读者构建知识体系。起始部分对出土背景的宏观梳理,为后续的细节分析奠定了坚实的基础,避免了上来就陷入晦涩难懂的专业术语泥潭。随着章节的深入,信息的密度和专业性逐步提高,但每一次提升都伴随着清晰的注解和对比图例。我个人尤其欣赏它在处理那些“模糊地带”时的审慎态度,作者并未急于给出盖棺定论,而是清晰地列举了不同学派的观点,并指出当前研究的局限性。这种严谨而开放的治学态度,让读者在学习知识的同时,也潜移默化地接受了一种批判性思维的训练,这对于任何想深入探索历史的人来说,都是宝贵的收获。

评分好

评分好

评分不错的书

评分不错的书

评分不错的书

评分好

评分不错的书

评分不错的书

评分不错的书

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有