具体描述

内容简介

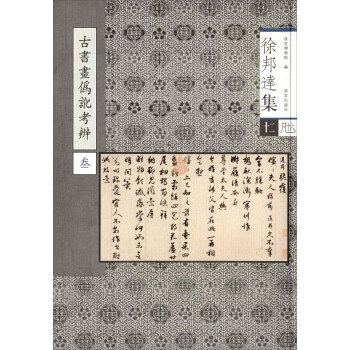

《古书画伪讹考辩(3)》内容包括北宋;张择端清明上河图卷;南宋;米友仁五洲烟雨图卷;云山墨戏图卷(即云山小卷);新昌作设色云山图卷;赵伯驹江山秋色图卷;六马图卷;高宗赵构赐梁汝嘉敕卷行书;千字文册行书;朱锐赤壁夜游图卷;萧照中兴瑞应图卷;刘松年卢仝烹茶图卷;马远岁朝图轴;夏圭(亦作珪)长江万里图卷;江山佳胜图卷;灞桥风雪图轴;梁楷右军书扇图卷;太白行吟图轴;东篱高士图轴;观瀑图轴等等。目录

北宋张择端清明上河图卷

南宋

米友仁五洲烟雨图卷

云山墨戏图卷(即云山小卷)

新昌作设色云山图卷

赵伯驹江山秋色图卷

六马图卷

高宗赵构赐梁汝嘉敕卷行书

千字文册行书

朱锐赤壁夜游图卷

萧照中兴瑞应图卷

刘松年卢仝烹茶图卷

马远岁朝图轴

夏圭(亦作珪)长江万里图卷

江山佳胜图卷

灞桥风雪图轴

梁楷右军书扇图卷

太白行吟图轴

东篱高士图轴

观瀑图轴

杨婕妤(即杨妹子)百花图卷

张即之报本菴记行书

杜甫二诗(即书唐诗)卷行书

赵孟坚水仙卷

兰谱卷

释法常水墨写生卷

宋无名氏人物山水画集册

金

王庭筠法华台诗、道林诗二帖行书

元

钱选并笛图卷

观梅图卷

青山白云图卷

八花图卷

草虫图卷

卢仝烹茶图轴

荔枝图轴

蹴躏图页(装卷)

颜辉煮茶图卷

高克恭山村隐居图卷

夜山图卷

赵孟頫高上大洞玉经卷小楷书

临黄庭经卷小楷书

金丹四百字卷小楷书

六体千字文卷六体

小学卷小楷书

临皇象急就篇册卷章草书

临定武兰亭叙卷行书

潘岳藉田赋卷小楷书

录左太冲咏史诗册行书

德俊茂才等六帖中之二行书

临黄庭经并附画王羲之像卷

九歌书画册

龙王礼佛图轴

高逸图(即停琴听阮图)轴

仙庄图轴

兰石图卷(附合装倪瓒竹枝真蹟)

秋林曳杖图轴

百尺梧桐轩图卷

饮马图卷

松下听琴图轴

刘贯道积雪图轴

罗汉图轴

鲜于枢临怀素千文卷草书

行草真蹟册行草书

千字文卷草书

管道昇秋深帖行书

万竿烟雨图卷

修竹美人图卷

阿弥陀佛像卷

碧浪菴图卷

为淑琼作墨竹图卷

黄公望手书画理册楷书

山居图(即富春山居图)卷

江山胜览图卷

快雪时晴图(即九峰雪霁图)卷

溪山雨意图卷

秋山无尽图卷

天池石壁图轴

山坞远村图卷

溪山图轴

仙山图轴

铁崖图轴

曹知白溪山泛艇图轴

十八公图卷

王渊梅花水仙图卷

四季长春图卷

王振朋金明池龙舟图卷

吴镇临剂浩渔父图卷

携琴观瀑图卷

画竹谱卷

朱德润岩亭听泉图轴

杨维桢岁寒图轴

写生轴

倪瓒师子林图卷

吴淞春水图轴

山水短卷

雨后空林图轴

水竹居图卷(附轴一种)

鹤林图卷

王蒙关山萧寺图轴

林泉清集图轴

乐志论图卷

怡亲堂图卷

仙居图卷

松山书屋图轴

古木竹石图轴

花溪渔隐图轴

顾德辉曲径重林图轴

王冕三君子图轴

墨梅卷

陈汝言山泉清爽图(即百丈泉图)轴

……

明

清

伪造、附会姓名的朱由绥山水册

精彩书摘

《古书画伪讹考辩(3)》:按敕中赵构称梁汝嘉为「望重道尊」「勳名累世,辅翼三朝,德望之隆,中外所属」「三朝元老,义同休戚」,等等。考《宋史》卷二五三梁传中云:

梁汝嘉字仲谟,处州丽水人,以外祖太宰何执中任入官,调中山府司仪曹事。建炎初知常州武进县,守荐其治状,擢通判州事。

从这里知道梁氏在北宋末开始进入仕途,到南宋高宗建炎中(建炎末——四年离绍兴五、六年纸有数年)还纸做到一个武进县令,怎能说他是「勳名累世,辅翼三朝」和「三朝元老」呢?

又,五年敕中称梁的官衔是「户部尚书」,六年敕中又称之为「浙淮京广经制使、前户部筒书」。先考李心传《建炎以来朝野杂记》甲集卷一一「经制使」一条,云:

经制使者,宣和间陈亨伯资政,始以大漕兼之。亨伯创比较酒务及以公家出纳钱量取其嬴,以佐用度。其后翁端朝中丞继为之。绍兴初,与发运俱罢。九年(己未——公元一一三九)正月复置,以户部侍郎梁汝嘉为使。……

又,《宋史》梁传又云:「累迁户部侍郎,进权尚书兼江淮刑广经制使。」从这里更知绍兴六年经制使这官职还没有复置,而梁氏以权户部尚书兼江(也不是「浙」)淮京广经制使要到绍兴九年正月,时间须晚三年之久,而且梁氏是权尚书而以后亦未正位。

……

前言/序言

用户评价

我必须说,《古书画伪讹考辩(3)》这本书,是我近年来阅读过的最令人印象深刻的学术著作之一。作者的功力,已经不仅仅是用“博学”二字可以形容的了。他对于中国古代书画的理解,已经达到了“融会贯通”的境界。我尤其惊叹于作者在辨析作品风格时所展现出的细腻之处。他能够从极其微小的笔触变化,到整体的构图处理,都进行深入的分析,并从中找到与时代、与作者相符的证据。书中对一些“被低估”的作品,进行“正名”式的考辨,更是让我眼前一亮。那些曾经被认为是“伪作”或者“仿作”的作品,在作者的笔下,却展现出了它们独特的价值和艺术性。他并非是简单地推翻前人的结论,而是通过扎实的证据,重新审视这些作品。我喜欢作者在论述过程中,所展现出的耐心与细致。他不会急于下结论,而是会一步步地引导读者,去理解他的思考过程。这种“授人以渔”的教学方式,让我受益匪浅。这本书,不仅仅是关于书画鉴定的知识,它更是一种关于如何认识和理解艺术的方法论。它教会我,要以一种更加开放、更加批判的眼光去审视一切,去探寻那些隐藏在表象之下的真相。

评分我必须承认,当我翻开《古书画伪讹考辩(3)》的时候,内心是既期待又有些忐忑的。期待的是其中可能蕴含的全新见解与深邃洞察,忐忑的是,自己是否能够完全消化作者所带来的庞大信息量与复杂的学术体系。然而,这本书的阅读体验,远超我的想象。作者的叙事方式,并非是枯燥的学术报告,而更像是一位经验丰富的匠人,耐心地向你展示他如何打磨一件艺术品,如何从细微之处辨别瑕疵。他对每一件作品的分析,都如同解剖手术般精细,从笔触的顿挫、墨色的干湿浓淡,到构图的比例、人物的衣纹,都进行了极为详尽的描摹与比较。我特别注意到,作者在处理一些疑难杂症时,并没有回避争议,而是直面问题,将各种不同的观点、不同的鉴定流派,一一摆在台面上进行梳理和辨析。他并非以一种绝对的姿态来否定一切,而是以理服人,以证说话,使得他的考证过程充满了说服力。尤其是在探讨一些古代文人的书信、笔记,甚至是一些碑刻拓本的时候,作者能够从中挖掘出意想不到的线索,并将这些零散的信息巧妙地串联起来,形成完整的论证链条。这种跨学科的视野,以及驾驭各种史料的能力,让我深感敬佩。这本书,不仅仅是关于书画的鉴定,它更是对中国古代文人士大夫的生活方式、审美趣味,乃至文化观念的一次全面展现。我从中看到的,不仅仅是作品的真伪,更是历史的温度,是时代的气息。每一次阅读,都感觉自己仿佛穿越了时空,与那些古代的艺术家、鉴赏家们进行着一场跨越千年的对话。

评分阅读《古书画伪讹考辩(3)》,是一次沉浸式的学术探险。作者以其深厚的学养和敏锐的观察力,带领我们穿梭于中国古代书画的迷宫之中。这本书最让我着迷的地方在于,它并非只是简单地列举“真”与“伪”,而是深入到“伪”是如何产生的,“讹”是如何发生的,以及这些“伪”与“讹”是如何影响我们对艺术史的认知的。我被作者对细节的极致追求所折服。他对每一处墨迹的晕染、每一根线条的力度、每一块色彩的配置,都进行了极其细致的分析。我常常会一边阅读,一边回想起自己曾经看过的那些作品,试图用作者的方法去审视。书中对一些传世名迹的“讹误”考辨,更是令人拍案叫绝。那些我们熟知的作品,在作者的笔下,却可能被赋予了全新的解读,其逻辑之严密,证据之确凿,足以颠覆我们固有的认知。我喜欢作者在论证过程中,不带个人情感的客观性。他以史料为依据,以作品为基础,不偏不倚地进行分析。这种严谨的学术态度,是这本书最大的魅力所在。同时,作者在文笔上也相当考究,虽然是学术著作,但读起来并不枯燥。他善于运用形象的比喻,将复杂的概念变得通俗易懂。这本书,让我更加深刻地理解了“真”与“假”之间,并非是泾渭分明的界限,而是充满了微妙的灰色地带。它教会我,要用一种更加审慎、更加包容的态度去面对艺术史的丰富性。

评分《古书画伪讹考辩(3)》这本书,在我看来,简直是一部“书画鉴定的百科全书”,但又不同于那些枯燥的教科书,它充满了故事性与探索性。作者的叙述方式,非常吸引人。他不像某些学者那样,一开始就抛出一堆理论,而是通过一个个具体的案例,来引导读者进入他的研究领域。我印象深刻的是,书中对一些著名的“赝品”,进行“原形毕露”式的剖析。作者并不只是简单地指出它是假的,而是会详细地分析,它究竟是“仿作”、“摹本”,还是“臆造品”,以及这些“伪作”是如何产生的,又为何能够以假乱真。这种深入的剖析,让我对“伪作”的形成机制有了更深刻的理解。同时,书中也对一些被误读的作品,进行了“正本清源”式的考辩。那些曾经被认为是“讹误”的细节,在作者的眼中,却变成了理解作品真正意图的关键。我特别赞赏作者在处理不同流派、不同风格的作品时,所展现出的包容性。他并不是以一种固定的标准去衡量一切,而是会根据作品本身的特点,采用不同的鉴定方法。这种灵活的学术态度,使得他的考辩更加客观公正。书中引用的许多珍贵的史料,以及一些我们难以见到真迹的藏品图片,都大大提升了这本书的阅读价值。每次翻阅,都能学到新的知识,开阔新的视野。这本书,让我更加清晰地认识到,艺术史的真相,往往隐藏在那些被忽视的细节之中。

评分这本书的到来,无疑是一场学术的盛宴,也注定是一次对过往认知的深刻挑战。作为一名长期浸淫于中国古代书画研究的爱好者,我深知“伪”与“讹”二字在鉴定过程中的分量,它们如同迷雾,遮蔽了真相,也制造了无数的争议。这本书的第三卷,以其一贯的严谨与细致,再次将我们带入了一个精密考证的世界。作者并没有止步于简单地指出某幅作品的真伪,而是深入到每一处细节,从笔墨的走向、色彩的晕染,到款识的字体、印章的风格,甚至是对画材、纸张的时代判断,无不细致入微。我尤其欣赏的是,作者在论述过程中,并非单方面地呈现结论,而是抽丝剥茧,将复杂的论证过程原原本本地展现在读者面前。这让我能够跟随作者的思路,一同经历从怀疑到确信的推理过程,这种参与感是阅读其他论著时难以获得的。书中对一些流传有序、被奉为圭臬的作品的“讹误”考辨,更是令人拍案叫绝。那些看似天衣无缝的断代、款识的归属,在作者的笔下,却被赋予了新的解读,其逻辑之缜密,证据之确凿,足以颠覆许多既有的认知。这并非是简单的“鸡蛋里挑骨头”,而是建立在对大量史料、文献、以及与作品本身进行深度比对的基础之上。读完这本书,我感觉自己对书画鉴定,乃至对整个中国艺术史的理解,都有了更深的层次。那些原本模糊不清的轮廓,似乎在作者的笔下变得清晰起来,那些被误读的经典,也得以重见天日。这本书不仅是对书画研究者的重要参考,对于任何一个热爱中国传统文化,希望更深入了解艺术背后故事的读者来说,都是一本不可多得的宝藏。它教会我们,审视与批判的态度,永远是追求真理的基石。

评分说实话,当初选择这本书,是因为被它的名字吸引——“伪讹考辩”。这四个字,本身就充满了探索未知的魅力。而《古书画伪讹考辩(3)》这本书,更是将这种魅力发挥到了极致。作者的功力,绝非一日之功。他所呈现的,不仅仅是对几幅画作的真伪鉴定,而是一整套严谨的学术方法论。我最欣赏的是,作者在分析过程中,总是能够跳出作品本身,从更宏观的角度去审视,去关联。比如,在考辨一幅画的款识时,他会追溯到书写者的生平、师承,甚至是他所处的社会环境,去分析款识的书写习惯是否符合当时的时代背景。这种“大历史观”下的细致考证,使得他的结论更加坚实,也更能引发读者的深度思考。书中对一些流传下来的“伪作”,并非是以一种戏谑的态度去揭露,而是以一种极为尊重的姿态,去分析其“伪”在何处,为何会产生,又为何能够流传至今。这种对历史的敬畏感,贯穿了整本书的始终。我尤其喜欢作者在描述一些细节时所使用的比喻,生动形象,能够帮助我们这些非专业人士,也能大致理解那些深奥的学术问题。比如,他将笔墨的痕迹比作“指纹”,将纸张的质地比作“DNA”,这些鲜活的比喻,让枯燥的考证过程变得有趣起来。这本书,让我对“鉴赏”二字有了全新的认识。它不再仅仅是凭眼力去判断,而是需要深厚的学养,敏锐的洞察力,以及严谨的逻辑推理。它教会我们,要以怀疑的态度去看待一切,但更重要的是,要以求真务实的精神去探索。

评分购买《古书画伪讹考辩(3)》,完全是出于一种对艺术史真相的渴望。市面上关于书画鉴定的书籍不在少数,但真正能够深入到“伪”与“讹”的根源,并给出令人信服的解释的,却屈指可数。这本书,无疑是其中的佼佼者。作者的考证,有着一种令人震撼的细致。他不会满足于浅尝辄止的表面现象,而是会深入到每一个细微的笔触、每一缕墨色、每一处款识的处理,去探寻其背后的秘密。我尤其惊叹于作者在辨别纸张、绢帛方面的专业知识,他能够根据不同的时代、不同的产地,对这些材质进行精准的判断,而这,往往是判断书画真伪的关键之一。书中对一些宋元时期的绘画,进行的“伪”与“讹”的辩正,更是精彩绝伦。那些我们习以为常的断代、作者归属,在作者的笔下,却被赋予了新的解读,其依据之充分,论证之严谨,足以令任何一个固执己见的人心服口服。作者并非是空穴来风地提出观点,他会引用大量的文献资料,包括一些鲜为人知的古代笔记、书信,以及同时期的艺术作品进行比对。这种扎实的研究基础,使得他的结论具有极高的学术价值。我之所以说这本书不仅仅是鉴定类书籍,还因为它在字里行间,流露出作者对中国古代艺术的热爱与深情。他并非是冷冰冰地进行学术分析,而是在解读作品时,也融入了自己的情感与思考。每一次翻阅,都感觉自己正在经历一场与历史的对话,正在与那些古代的艺术家们进行一场心灵的交流。

评分《古书画伪讹考辩(3)》这本书,给我带来的,不仅仅是知识的增长,更是一种思维方式的革新。作者的考证,如同侦探小说般引人入胜,但又远比小说更加真实和深刻。我印象最深的是,书中对一些“流传有序”的作品,进行的“伪”与“讹”的辩正。这些作品,往往被奉为圭臬,但作者却能够从细微之处发现问题,并给出令人信服的解释。他并非是盲目地否定一切,而是以严谨的逻辑和充分的证据,来支撑自己的观点。我特别欣赏作者在处理不同时代的艺术风格时,所展现出的高度敏感性。他能够清晰地分辨出不同时期、不同地域的绘画特点,并以此作为判断真伪的重要依据。书中对一些古代书画收藏史的研究,也极具价值。作者能够追溯一件作品的流传过程,并分析其在不同时期的价值变迁。这种对艺术品“生命历程”的关注,使得这本书更具文献价值。每一次阅读,都感觉自己正在与历史进行一场深刻的对话,正在与那些伟大的艺术家进行一次心灵的交流。这本书,让我更加清晰地认识到,艺术史的真相,往往隐藏在那些被忽视的细节之中,需要我们用耐心和智慧去发掘。

评分《古书画伪讹考辩(3)》这本书,像一位睿智的长者,娓娓道来,却又字字珠玑。作者并非是一个仅仅沉迷于“揭露”的学者,他更像是一位“重塑”者,试图通过严谨的考证,将那些被历史尘埃掩埋的真相,重新展现在我们面前。我最欣赏的是,书中对于“伪作”的分析,并非是简单的“打假”,而是深入到“为何伪”的层面。作者会探讨这些伪作产生的时代背景、社会需求,以及它们是如何被人们接受并流传下来的。这种对历史文化背景的深入挖掘,使得他的考证更具深度和广度。书中对一些古代书画鉴定家理论的梳理与辨析,也极具价值。作者能够清晰地勾勒出不同鉴定学派的发展脉络,并对他们的优点与局限性进行客观的评价。这对于我们理解中国古代书画鉴定的发展历程,具有重要的意义。我特别喜欢书中对一些“争议性”作品的讨论。作者并没有回避这些争议,而是将其公之于众,并逐一分析,提出自己的见解。这种开放的学术态度,使得这本书充满了学术上的活力。每一次翻阅,都会有新的发现,新的启发。这本书,让我看到了艺术史研究的无限可能性,也让我更加珍视那些流传下来的宝贵艺术遗产。

评分当我捧起《古书画伪讹考辩(3)》这本书时,我并没有预料到它会给我带来如此大的震撼。作者以其非凡的学识和深邃的洞察力,将我们带入了一个更加真实、更加细腻的中国古代书画世界。我被作者对细节的极致追求所折服。他能够从一个微小的笔触、一条细致的线条,甚至是一处色彩的晕染,去洞察作品的真实性。书中对一些著名“伪作”的剖析,简直是教科书级别的范例。作者不仅仅是指出它是假的,而是详细地分析了它是如何被制造出来的,以及它为何能够流传至今。这种深入的剖析,让我们对“伪作”的形成机制有了更深刻的认识。同时,书中也对一些被低估的作品,进行了“正名”式的考辨。那些曾经被认为是“仿作”或者“臆造品”的作品,在作者的笔下,却展现出了它们独特的艺术价值和历史意义。我喜欢作者在论证过程中,所展现出的严谨和理性。他并非是凭空捏造观点,而是以大量的史料和证据为依据,一步步地引导读者得出结论。这种“循循善诱”的教学方式,让我受益匪浅。这本书,让我更加清晰地认识到,艺术史的真相,并非是固定不变的,而是需要我们不断地去审视、去质疑、去探索。

评分更多精彩请点击:

评分京东包装太差了!!!磨损坏了!!!!

评分更多精彩请点击:

评分京东包装太差了!!!磨损坏了!!!!

评分收录数十位风格各异的民国大师的经典作品;民国大师们都有着非凡的经历与成就,令人敬仰,引人好奇;读者能从这套书中看到民国精英们的生活,领略民国时期的独特韵味。

评分本套书为精装32开本,适合携带;选择优质纸张,锁线装订,更适合广大读者收藏,也是馈赠礼品的极好选择。

评分本套书为精装32开本,适合携带;选择优质纸张,锁线装订,更适合广大读者收藏,也是馈赠礼品的极好选择。

评分本套书为精装32开本,适合携带;选择优质纸张,锁线装订,更适合广大读者收藏,也是馈赠礼品的极好选择。

评分收录数十位风格各异的民国大师的经典作品;民国大师们都有着非凡的经历与成就,令人敬仰,引人好奇;读者能从这套书中看到民国精英们的生活,领略民国时期的独特韵味。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有