具体描述

产品特色

编辑推荐

近代中国的思想启蒙者梁启超,从曾国藩的海量遗著中,辑录出二百余条言论。这两百余条言论真诚,质朴,足以诠释曾国藩为何被后世称为“千古*一完人”。

关于人生,曾国藩有其反复强调的信条,如若今日的读者愿意静心体会,自能于中收获真知。

这不是一碗精致的鸡汤,它看似平淡如水,却会让人终身受益。

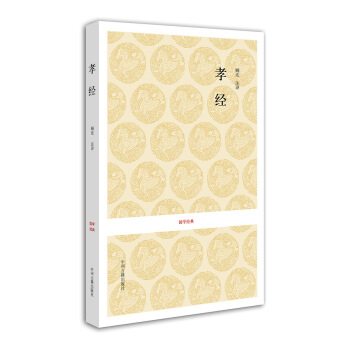

内容简介

梁启超在曾国藩去世第二年出生,早年就对曾国藩推崇备至,认为曾国藩是中国历史上难得一见的经世致用人物,自己也把他的作品视作每天的必读书。1916年,梁启超辑录曾国藩实用、容易记诵的名言,编成《曾文正公嘉言钞》一书。金句展示

敬字恒字两端,是彻始彻终工夫,鄙人生平欠此二字,至今老而无成,深自悔憾。

心常用则活,不用则窒,如泉在地,不凿汲则不得甘醴,如玉在璞,不切磋则不成令器。

前曾语阁下以“取人为善、与人为善”。大抵取诸人者,当在小处实处;与人者,当在大处空处。

治心治身,理不必太多,知不可太杂,切身日日用得着的,不过一二句,所谓守约也。

骄、惰未有不败者。勤字所以医惰,慎字所以医骄。此二字之先,须有一诚字,以立之本。

吾辈读书人,大约失之笨拙,即当自安于拙,而以勤补之,以慎出之,不可弄巧卖智,而所误更甚。

词气宜和婉,意思宜肫诚,不可误认简傲为风骨。风骨者,内足自立、外无所求之谓,非傲慢之谓也。

以勤以本,以诚辅之。勤则虽柔必强,虽愚必明。诚则金石可穿,鬼神可格1。

君子欲有所树立,必自不妄求人知始。

朱子言为学譬如熬肉,先须用猛火煮,然后用慢火温。予生平功夫,全未用猛火煮过。虽略有见识,乃是从悟境得来,偶用功,亦不过优游玩索已耳,如未沸之汤,遽用慢火,将愈煮愈不熟矣。

用功譬若掘井,与其多掘数井,而皆不及泉,何若老守一井,力求及泉,而用之不竭乎?

作者简介

曾国藩(1811——1872),初名子城,字伯涵,号涤生。湖南湘乡人。道光十八年(1838)中进士,入翰林院,后十年七迁,连升十级。其一生忠于清室,曾创立湘军、大战太平军,追缴捻军,开启中国近代洋务运动,被称为“晚清四大名臣”之首。官至两江总督、直隶总督、武英殿大学士、太子太保,封一等毅勇侯,谥曰“文正”。在理学、军事、书法,文学等方面亦有所建树,其著《曾国藩家书》在平淡家常中寄蕴真知良言,为后世人推崇。梁启超(1873——1929),字卓如,一字任甫,号任公、饮冰子,别署饮冰室主人。广东新会人。近代中国的思想启蒙者,戊戌变法(百日维新)领袖之一。民初清华大学国学院四大教授之一,其学术研究涉猎广泛,被称“百科全书式”人物。其一生对曾国藩推崇备至,对其遗著更是“一日三复”,故从曾氏文集中摘录出此《曾文正公嘉言钞》,以传播其经世致用之思想。

目录

梁启超序钞例

书札

家书

家训

日记

文集

附录 (胡文忠公嘉言钞

左文襄公嘉言钞

曾国藩国史本传

曾国藩清史稿传)

版本说明

精彩书摘

1-31《复邓寅皆》心常用则活,不用则窒,如泉在地,不凿汲则不得甘醴,如玉在璞,不切磋则不成令器。

1-36《复李申夫》

前曾语阁下以“取人为善、与人为善”。大抵取诸人者,当在小处实处;与人者,当在大处空处。

1-37《复李申夫》

治心治身,理不必太多,知不可太杂,切身日日用得着的,不过一二句,所谓守约也。

1-38《与李申夫》

骄、惰未有不败者。勤字所以医惰,慎字所以医骄。此二字之先,须有一诚字,以立之本。

1-44《复宋滋久》

吾辈读书人,大约失之笨拙,即当自安于拙,而以勤补之,以慎出之,不可弄巧卖智,而所误更甚。

1-53《复李少荃》

词气宜和婉,意思宜肫诚,不可误认简傲为风骨。风骨者,内足自立、外无所求之谓,非傲慢之谓也。

以勤以本,以诚辅之。勤则虽柔必强,虽愚必明。诚则金石可穿,鬼神可格1。

1-73《与张缄瓶》

君子欲有所树立,必自不妄求人知始。

2-1

朱子言为学譬如熬肉,先须用猛火煮,然后用慢火温。予生平功夫,全未用猛火煮过。虽略有见识,乃是从悟境得来,偶用功,亦不过优游玩索已耳,如未沸之汤,遽用慢火,将愈煮愈不熟矣。

2-2用功譬若掘井,与其多掘数井,而皆不及泉,何若老守一井,力求及泉,而用之不竭乎?

2-4士人第一要有志,第二要有识,第三要有恒。有志则不甘为下流,有识则知学问无尽,不敢以一得自足,有恒则断无不成之事,三者缺一不可。诸弟此时,惟有识不可骤几,有志有恒,则诸弟勉之而已。

……

前言/序言

梁启超序言曾文正者,岂惟近代,盖有史以来不一二睹之大人也已;岂惟我国,抑全世界不一二睹之大人也已。然而文正固非有超群绝伦之天才,在并时诸贤杰中称最钝拙,其所遭值事会,亦终身在拂逆之中,然乃立德、立功、立言三并不朽,所成就震古铄今而莫与京者,其一生得力在立志自拔于流俗。而困而知,而勉而行,历百千艰阻而不挫屈,不求近效,铢积寸累。受之以虚,将之以勤,植之以刚,贞之以恒,帅之以诚,勇猛精进,坚苦卓绝。如斯而已,如斯而已!

孟子曰“人皆可以为尧舜。”尧舜信否尽人皆可学焉而至,吾不敢言;若曾文正之尽人皆可学焉而至,吾所敢言也。何也?文正所受于天者,良无以异于人也,且人亦孰不欲向上?然生当学绝道丧人欲横流之会,窳败之习俗以雷霆万钧之力相罩相压,非甚强毅者固不足以抗圉之。荀卿亦有言庸众驽散则劫之以师友。”而严师畏友又非可亟得之于末世,则夫滔滔者之日趋于下更奚足怪!其一二有志之士,其亦惟乞灵典册,得片言单义而持守之,以自鞭策,自夹辅7,自营养,犹或可以杜防堕落而渐进于高明。

古人所以得一善,则拳拳服膺而日三复,而终身诵焉也,抑先圣之所以扶世教正人心者,《四书》《六经》亦盖备矣。然义丰词约,往往非末学所骤能领会,且亦童而习焉,或以为陈言而忽不加省也。近古诸贤阐扬辅导之言,益汗牛充栋,然其义大率3偏于收敛,而贫于发扬。夫人生数十寒暑,受其群之荫以获自存,则于其群岂能不思所报?报之则必有事焉,非曰逃虚守静而即可以告无罪也明矣。于是乎不能不日与外境相接构,且既思以己之所信易天下,则行且终其身以转战于此浊世,若何而后能磨炼其身心,以自立于不败?若何而后能遇事物泛应曲当,无所挠枉?天下最大之学问,殆无以过此!非有所程式7而养之于素,其孰能致者?

曾文正之殁,去今不过数十年,国中之习尚事势,皆不甚相远。而文正以朴拙之姿,起家寒素,饱经患难,丁人心陷溺之极运,终其生于挫折讥妒之林,惟恃一己之心力,不吐不茹,不靡不回,卒乃变举世之风气而挽一时之浩劫。彼其所言,字字皆得之阅历而切于实际。故其亲切有味,资吾侪当前之受用者,非唐宋以后儒先之言所能逮也。

孟子曰“闻伯夷之风者,懦夫有立志。”又曰:“奋乎百世之上,百世之下闻者莫不兴起”,况相去仅一世,遗泽未斩,模楷在望者耶!则兹编也,其真全国人之布帛菽粟而斯须不可去身者也。

用户评价

初读这本《曾文正公嘉言钞》,我略感有些枯燥,那是因为我用现代快节奏的阅读习惯去对待一本需要细嚼慢咽的古籍汇编。但当我调整心态,把它当作一本工具书,或者说,一本随时可以翻阅的“心法秘籍”时,它的价值才真正显现出来。比如,每当我工作遇到瓶颈,感到心浮气躁时,我就会随机翻开其中关于“静坐”和“反省”的那几章。那些关于如何收束散乱心神、如何正视自己缺点的文字,如同清凉的水,瞬间能浇灭心中的焦躁。这本书的排版和注释也做得相当用心,虽然是嘉言录,但重要的典故或人名都有简洁的注释,使得即便是对清史不甚了解的读者也能顺畅阅读,这在很大程度上降低了阅读门槛,让曾公的思想能够惠及更广泛的群体,而不是仅仅局限于历史研究者。

评分坦率地说,市面上关于名人言论汇编的书籍太多了,大多是泛泛而谈,缺乏力量。但《曾文正公嘉言钞》的独特之处在于,它有一种压倒性的“真实感”。这些话语不是经过后世文人润色的华丽辞藻,而是从烽火连天的战地前线,从内外交困的官场漩涡中,一位肩负重任者发出的沉重之语。阅读过程中,我仿佛能听到历史的回响,感受到他字里行间渗透出的那种“如临深渊、如履薄冰”的责任感。这种厚重的使命感,是当代许多人所缺失的。它不是教人如何投机取巧,而是教人如何以最正直、最坚韧的姿态去面对人生的每一次“硬仗”。对于想在自己的领域有所建树,并追求人格完善的读者来说,这本书提供了一种极其宝贵的精神参照系,它教会你如何建立一个坚不可摧的内在秩序。

评分这本书给我的整体感受是“气象宏大,细节入微”。它不仅仅记录了曾国藩在国家大事上的决策,更有大量关于他如何管理家庭琐事、如何与妻妾相处、如何教育子嗣的文字。这种全景式的展现,使得曾文正公的形象不再是那个高高在上的圣人,而是一个有血有肉、需要时刻自我约束的凡人。我尤其喜欢其中关于“读书”的论述,他强调的不是读了多少书,而是将书中的道理付诸实践的程度。这种“知行合一”的执着,是贯穿全书的一条主线。每一次阅读,我都会发现自己之前忽略了的某个细微之处——也许是某句话中蕴含的对人性的深刻洞察,也许是某个看似平常的建议中包含的对时间管理的精妙安排。它是一本需要长期陪伴的书,每次重读,都会有新的体悟,就像对着一口深井,每次俯视,看到的月影都略有不同。

评分我向来对那些试图“解构”历史人物的现代解读持保留态度,总觉得少了点原汁原味的韵味。而这本《曾文正公嘉言钞》,则成功地避开了这个陷阱。它仿佛是一面未经打磨的镜子,忠实地映照出曾公思想的原始光芒。我特别欣赏它在选材上的克制与精准,没有过度美化,也没有刻意拔高,只是将那些最能体现他“为学为事”尺度的言论呈现出来。其中关于“用人观”的部分,对我现在处理团队协作关系大有启发。他对待下属,既有严苛的要求,更有体恤的关怀,那种“疑而用,用而信”的边界感把握得恰到好处。翻阅这本书时,我常常会对比自己现今所处的环境,惊叹于两百年前的智慧在今天依然具有如此强大的穿透力。它没有给我一个现成的答案,但它提供了一套经过历史检验的思考框架,引导我去审视自己遇到的困境,这种“授人以渔”的价值,远超一般的励志读物。

评分这本《曾文正公嘉言钞》简直是为我这种沉浸于传统文化,又苦于古籍浩瀚的读者量身定做的。我一直对曾国藩这位晚清重臣充满敬意,他的为人处世之道、治家修身的哲学,总让人感觉既高远又脚踏实地。拿到这本书时,我本以为又是一本堆砌史料的传记,没想到它的编排是如此精妙。作者显然对曾公的思想有着深刻的理解,没有采取流水账式的叙述,而是将那些散落在奏折、家书、日记中的精髓提炼出来,按主题分类汇编。读起来,就像是直接与一位智者对话,那些关于“慎独”、“持敬”、“求实”的箴言,不再是空洞的口号,而是融入了具体情境的行动指南。尤其让我印象深刻的是其中关于“刚柔并济”的论述,在那个动荡的年代,他如何平衡雷厉风行的军事指挥与对内廷、同僚的周旋,书中都有精彩的摘录,让人不得不佩服其高超的政治智慧和坚韧的意志力。这本书不是那种能一口气读完的畅销书,它需要你放慢脚步,时常停下来,在字里行间体会那份历史的厚重感和个体对时代重压的抗争。

评分文正公是圣人,梁任公也是圣人。圣人言之,圣人述之。乾坤有大道,在在天地间,推荐!

评分京东速度就是快,服务也好中午到的还给送上楼,书的质量不错挺满意

评分质量很好的书,读起来感觉不错。

评分书很好,快递小哥很友好,没零钱几角的他都说算了。。

评分外观漂亮 密封严实,质量上乘 我很喜欢

评分古今第一完人梁启超偶像毛@年轻时拜读

评分推荐给孩子看的,曾国藩在印象中原来停留在历史书中描写的:湘军领袖,镇压农民起义,绰号曾剃头等。后来大了,明白历史的多样性,“真实”并不等于真实,了解一个人就看他的言行。

评分完全是正版新品,很好!

评分书价格实惠,送货快,很喜欢的。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有