具体描述

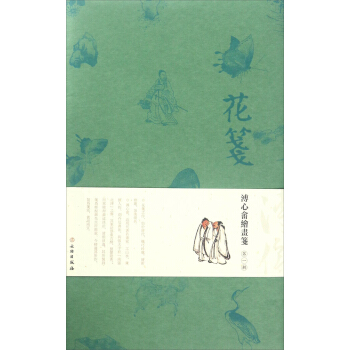

内容简介

本书从五个方面来展现评弹艺术的生态,而这五个方面又各自构成了一对关联。“吴地因缘”写的是评弹与苏州的关系,苏州地域文化给予评弹怎样的滋养,评弹又为苏州增添了怎样的文化因子。“江湖际遇”,是写艺人与社会的关系,从空间上说,书场也构成了一个“小社会”。“书里乾坤”是写人与书的关系,前辈艺人马如飞说:“一部南词,半生衣食。”书是艺人的衣食父母。艺谚又云:“人说书,书说人。”人与书构成一种互文、共生的奇妙逻辑。“雅俗之间”是写评弹中雅俗关系,雅俗的互动、冲突,由此形成的张力推动了评弹艺术的发展。“光前裕后”则是写旧与新、古典与当下、传承与创造的关系。

作者简介

潘讯,安徽泾县人,毕业于苏州大学文学院。江苏省曲艺家协会会员、江苏省文艺评论家协会会员、苏州市南社研究会理事,现任职于中共苏州市委研究室。编著有《苏州艺术家研究?金丽生卷》(上海三联书店)、《苏州艺术家研究?邢晏春邢晏芝卷》(上海三联书店)、《一曲琵琶凄婉绝——徐丽仙传》(上海人民出版社)等。

内页插图

目录

引子

壹 回溯:吴地因缘

江南文采出评弹

他们将稗官野史这样弹唱

评弹中的京昆戏韵

这里有“苏式市井”的活色生香

贰 风波:江湖际遇

背包囊,走官塘

弦上喉间的竞争压力

光裕社的前世今生

邂逅上海滩

叁 烟海:书里乾坤

“何许人偷我西厢?”

“人说书,书说人”

“出巢书”与“面子书”

历史投影,暗场角力

肆 交汇:雅俗之间

教忠作孝:大书一股劲

红尘风月:小书一段情

书台上下的人生悲喜剧

说书先生的“断舍离”

伍 长流:光前裕后

出人,出书,走正路

理味细趣技,那些艺术关键词

密室相会终极交锋

石破天惊雷雨之夜

后记

精彩书摘

评弹中的京昆戏韵

明代中叶以来,起源于昆山的昆曲大放异彩,成为中国“百戏之祖”,至清代乾降朝,“花雅之争”使剧坛面貌焕然一新,各种花部乱弹又在江南泽国争奇斗妍。戏曲是集文学、音乐、舞蹈、雕塑、美术等于一体的综合艺术,它们成为涵养评弹艺术的另一源头活水。

昆曲对评弹最重要的影响体现在声腔与音乐之上。在弹词音乐的草创期,昆曲曲牌常为弹词艺人所移植、借用。

苏州弹词的早期流派,如陈调、俞调等都发端于昆曲声腔。陈调创始人陈遇乾为清代评弹“前四家”之首,他早年加入苏城著名的昆曲洪福班和集秀班,后来才改习弹词,擅唱《白蛇传》、《玉蜻蜓》、《双金锭》等。他将昆曲的咬字、唱腔乃至韵味融合于弹词演唱之中,还将昆曲中的身段、动作运用到弹词表演中,丰富了评弹演员的手面。昆剧从艺经历奠定了陈遇乾深厚的艺术功底,他能够成为卓然一代的大家不为偶然。

早期弹词的另一流派俞调,同样渊源于昆曲唱腔。其创始人俞秀山,又名声扬,活跃于清代嘉庆、道光年间,亦为评弹“前四家”之一。他从昆腔南曲中汲取养料,并化合了皮黄戏中的一些旋律,独创俞调,其运腔以小嗓为主,音调优美婉转,回环曲折,节奏舒缓悠长。时人记载:“俞调音节宛转,善歌之者,如春莺百嗽,竭抑扬顿挫之妙,其调便于少女。”(徐坷:《清稗类钞》)俞调成为后世弹词的基本唱腔,并滋养出小阳调、夏调、徐调、侯调、祁调等近代流派。

在表演上,昆曲、京剧等戏曲艺术也给评弹带来了滋养与补益。赵湘洲是清代道光、咸丰年间弹词艺人,他说唱《玉夔龙》、《描金凤》(“龙凤书”),擅起侠义角色,故而具有“小书大说”的特点。赵湘洲弹奏的调门多模仿昆腔,他还收了原习昆曲的徐湘涛为徒,逐步把昆曲中的生旦净丑的角色行当借鉴到书艺中来,取得了潇洒脱俗的效果。

清代道光、咸丰年间评话艺人姚士章以《水浒》闻名,他爱好昆曲,经常向昆曲艺人观摩请教,故而他的说表细腻传神,引人人胜。近代以来,评话界吴均安、吴子安父子两代传承《隋唐》,都向昆曲借鉴不少。吴均安在《隋唐》一书中塑造程咬金角色,就借鉴了昆曲二面的某些表演手段,使角色在憨厚、鲁莽中透出妩媚、可爱,对《英烈》中的胡大海、《岳传》中的牛皋都产生了一定影响。吴子安同样不断研习昆曲,曾得到昆曲名票徐凌云的指点,他的手面动作干净利落,颇具大家风范。弹词演员周云瑞出身昆曲世家,他吸收昆腔养料,创造出细腻婉转、华滋柔美的演唱风格。杨振雄更是常年寝馈于昆曲艺术的氛围中,他拜昆曲泰斗俞振飞、徐凌云为师,创造出极具“昆味”的弹词表演风格。

20世纪20、30年代,海派京剧盛行于沪上,评弹艺人也从中借鉴吸收。评话艺人杨莲青以连台本戏《狸猫换太子》为改编路子创作了《包公》,而且大量吸收京剧行当的程式表演。他能够惟妙惟肖地模仿小达子李桂春的“做派老生”,全身有戏,他表演瞎眼李太后,念白做工模仿京剧名老旦李多奎,他演的庞吉则运用了京剧大花脸的行当风范。范玉山的《济公》同样受到海派京剧连台本戏的影响,他也因此一跃成为海上响档;说《三国》的黄兆麟、说《水浒》的何云飞,吸收京剧道白、角色行当和表演程式,创造了京派评话表演艺术;说《金台传》的叶声翔吸收武术拳法及京剧角色表演,揉合成独特的武打书表演风格。

晚近以来,更有大量昆曲剧目为弹词所移值改编。比如弹词《十五贯》改编自昆曲《双熊梦》,弹词《六月雪》改编自昆曲《窦娥冤》,弹词《梅花梦》改编自昆曲《乞食图》,弹词《武松》改编自昆曲《义侠记》,等等。

由对昆曲声腔的移用再到对演唱技巧的研磨,应该是评弹艺人“进乎技矣”的探求。

昆曲、评弹,同样生长十江南的温山软水中。苏昆所体现的细腻清雅、气无烟火的美学风格也渗透到评弹艺术中,往往成为评弹表演的最高标准。1961年,叶圣陶在北京欣赏到上海人民评弹团的进京演出后,做出了一系列精到点评。他看了周云瑞的表演后,说:“周云瑞在《情探》中表现王魁冷酷无情、利欲熏心,而绝无火气,可谓当行出色。”又说:“杨氏兄弟(杨振雄、杨振言)弹唱《絮阁》一段,细腻工稳,唱和白得力十昆曲。”“绝无火气”、“当行出色”、“细腻工稳”,皆是昆曲艺术的特色,但是叶圣陶移植过来,成为对评弹艺术的最高评价。这一重要的美学特征,使得苏州评弹的艺术品位在中国曲艺之林中独树一帜,罕有其匹。

……

用户评价

这本书的装帧设计实在太精美了,拿到手里那种厚重感和纸张的质感,让人一眼就能感受到出版方的用心。特别是封面那一抹雅致的蓝色,搭配着古朴的字体,仿佛一下子就能把我拉回到那个吴侬软语的江南水乡。我特别喜欢它内页的排版,留白处理得恰到好处,阅读起来一点也不觉得拥挤。而且,每一章的引言部分都配有精心挑选的插图,那些老苏州的街巷、园林,甚至是评弹艺人的侧影,都刻画得栩栩如生,看得我心驰神往。这种视觉上的享受,对于我这种注重阅读体验的人来说,简直是加分项。它不仅仅是一本书,更像是一件值得收藏的艺术品,光是放在书架上,都能为整个空间增添一份文化气息。我甚至忍不住翻阅了好几遍,仅仅是欣赏那些装帧细节和图画,就已经觉得心满意足。这本书的细节处理,真的体现了制作团队的匠心独运,让人对阅读内容本身也充满了期待。

评分这本书的文字功底扎实得令人叹服,作者的笔触细腻得像是拿着一把精密的刻刀,在雕琢着每一个词句。我常常在阅读的时候,忍不住停下来,默默地回味某一个形容词或者一个转折,那种文字的韵律感和画面感,简直妙不可言。它不像是一些流水账式的记录,而是充满了思考和情感的注入。你能够清晰地感受到作者在描述事物时的那种敏锐的观察力和深厚的文化底蕴。尤其是一些场景的描绘,比如清晨集市的喧嚣,或是黄昏湖畔的静谧,作者总能找到最精准而富有诗意的表达方式,让人仿佛身临其境,甚至能闻到空气中特有的味道。这种高级的文学表达,着实让我这个“老书虫”都感到惊艳,绝对不是随随便便就能写出来的东西。

评分这本书的资料搜集工作量之庞大,简直让人咋舌。看得出来,作者一定下了极大的功夫去挖掘和整理那些可能已经散佚的史料和口述记忆。书中的很多细节描述,比如某个特定时期某个流派的特点,或是某位前辈的轶闻趣事,都带着一种“最后一瞥”的珍贵感。这种严谨的考据和扎实的研究基础,让整本书的权威性毋庸置疑。对于想要深入了解某一领域,但又不想被枯燥的学术论文困扰的读者来说,这本书无疑是最好的桥梁。它用一种近乎考古挖掘的热情,为我们保留了许多可能正在消逝的文化碎片,这种贡献是值得我们给予最高敬意的。

评分这本书最让我触动的是它传递出的那种“人情味”。虽然是关于一种文化现象的探讨,但通篇洋溢着对生活的热爱和对传统技艺的尊重。作者在记录中穿插了许多生动的访谈片段或者个人经历,使得那些原本可能显得有些遥远的概念变得鲜活而具体。我仿佛能听到那些声音,感受到那些人物的情绪波动。它不是冷冰冰的理论说教,而是饱含着烟火气的真诚分享。读完之后,我感觉自己对那片土地和那门艺术都有了一种更亲近、更温暖的理解,这种情感上的共鸣,远比单纯的知识获取要来得深刻和持久。

评分说实话,我本来对这种类型的书持保留态度的,总觉得可能会过于学术化或者过于泛泛而谈。但是这本书的叙事结构非常新颖,它没有采用传统的线性叙事,而是像剥洋葱一样,层层深入,引导读者去探索更深层次的文化脉络。每一次阅读,都能发现一些新的角度和思考。作者似乎深谙如何控制节奏,时而娓娓道来,讲述一些鲜为人知的故事,时而又像一位经验丰富的导游,带着你穿梭于历史与现实之间。这种张弛有度的叙事节奏,让阅读过程变得非常轻松愉快,完全没有负担感。它成功地在知识的深度和阅读的流畅性之间找到了一个完美的平衡点,这一点非常难得。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![李守白剪纸:海派手工技艺传习所双语教程(汉英对照) [Li Shoubai's Papercutting] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12013372/57cd3892N669d257d.jpg)

![玉器的故事(套装上下册) [The Story of Jadeware] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12065335/59031545Nd2fb282d.jpg)