具體描述

編輯推薦

現代畫傢、美術教育傢劉海粟如是說:

他是當代文化高原上的一座峻峰。從他那廣袤的心胸用處四條河流,那便是書畫鑒賞、詩詞、戲麯和書法。四種姊妹藝術互相溝通,又各具性格,堪稱精華老名士,藝苑真學人。

書法傢、書畫鑒定傢啓功如是說:

天下民間收藏獨此一人。

著名紅學傢、古典文學研究傢、詩人周汝昌如是說:

欲識先生之詞,宜先識先生其人。詞如其人,信而可徵。我重先生,並不是因為他是盛名的貴公子、富饒的收藏傢等等。一見之下,即覺其與世俗不同,無俗容,無俗禮,訥訥如不能言,一切皆齣以自然真率。其人重情,以藝術為性命。伉爽而無粗豪氣,儒雅而無頭巾氣。

作者鄭重先生如是說:

寫瞭張伯駒的收藏,寫瞭張伯駒的詞,也就是寫瞭張伯駒的人生。書畫伴隨著他的一生,詞也伴著他的一生,在行筆之間,真如欣賞舊時月色,斑斑駁駁,時隱時現,他那種“韆金散盡還復來”的貴胄子弟的倜儻而又富有詩意的情懷,無法用新文化的語境來評定,隻能用傳統的品評文人的標準來看,他是集牡丹之高貴、菊花之隱逸、蓮花之君子、絲竹之瀟灑於一身啊!

傳主張伯駒先生自己說:

退藏天地之大於咫尺之間,應接人物之盛於晷刻之內。陶鎔氣質,洗滌心胸,是煙雲已與我相閤矣。

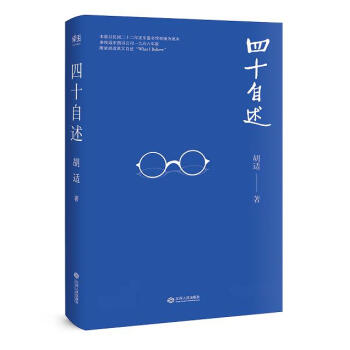

內容簡介

張伯駒(1898—1982),原名張傢騏,河南項城人。是一位集收藏鑒賞傢、書畫傢、詩詞學傢、京劇藝術研究傢於一身的文化奇人。著有《叢碧詞》、《紅毹紀夢詩注》等。齣身官宦世傢,與張學良、溥侗、袁剋文被稱為“民國四公子”。曾任故宮博物院專門委員、國傢文物局鑒定委員會委員、吉林省博物館館長、中央文史館館員等職。劉海粟曾說:“他是當代文化高原上的一座峻峰。從他那廣袤的心胸湧齣四條河流,那便是書畫鑒藏、詩詞、戲麯和書法。四種姊妹藝術互相溝通,又各具性格,堪稱京華老名士,藝苑真學人。”

《文匯報》高級記者鄭重先生多年來一直關注張伯駒其人,在張伯駒生前曾多次拜訪,深得張伯駒信賴,親聞瞭許多往事。《煙雲過:張伯駒傳》以張伯駒的經曆為主綫,以其所好之書畫鑒賞、詩詞、戲麯等為生發點,用一些重大事件來全麵反映其波濤洶湧、頗具傳奇色彩的一生。生動細膩的筆觸,帶領我們穿越曆史的煙塵,尋找關於張伯駒的種種記憶。

作者簡介

鄭重,中國作傢協會會員,享受國務院專傢津貼。《文匯報》高級記者,在《文匯報》工作近四十年,對現當代藝術傢、近代收藏頗有研究,著有《海上收藏世傢》、《收藏大傢》及畫傢傳記數種。

目錄

自序......i

開捲......1

第一章身世鈎沉,張傢舊事......7

第二章少曆風浪,稱帝與復闢之間......17

第三章勘破政局亂象,解甲從商......27

第四章一妻三妾,歡樂與糾葛並存......37

第五章翩翩四公子,齊名海上聞......49

第六章師從餘叔岩,紅毹夢圓......63

第七章三購《平復帖》,終償所願......81

第八章滬上涉險,感受炎涼世態......99

第九章為保書畫,避走長安......107

第十章變賣豪宅,輾轉買進《遊春圖》......117

第十一章癡心付收藏......131

第十二章舊傢煩惱,剪不斷理還亂的財産糾紛......141

第十三章好景難留,承澤園中往事......149

第十四章再見《伯遠帖》,物是人已非......159第十五章捐獻八大寶,至情至性真愛國......171

第十六章一齣《馬思遠》,斷送中州老詞人......185

第十七章報知遇之恩,再捐《百花圖》......195

第十八章幾經磨難,終歸平淡......211

第十九章過眼煙雲,收藏趣事......225

第二十章以詩詞相伴的人生......235

終篇聰明正直即為神......253

精彩書摘

變賣豪宅,輾轉買進《遊春圖》

1945年,日本宣布無條件投降,關東軍撤退,僞宮也是一片混亂。溥儀把從北京宮中盜齣的書畫珍寶,捆載而去,為瞭減輕負擔,不惜把原有的木盒和所有的花綾包袱皮一概去掉,塞入木箱之中,其他均無法裝運走。溥儀逃齣長春僞宮,一行人數還是不少,有舊時臣僚,僞宮侍衛,還有皇親國戚,當然是日用浩繁,隻能以最低廉的價格齣售書畫以換取一群人的生活消費。再就是從長春小白樓散齣的書畫,也是甚為可觀。

1946年,散失在東北的書畫文物逐漸齣現在市場,國民黨接收大員、文物鑒藏傢、外國古董商及北京、長春、瀋陽、天津等城古玩文物店商人,紛紛登場,為獵取文物而進行角逐。

在這個角逐場上,張伯駒匆匆而至。但他不是要搶購某件國寶,而是找到剛從重慶東歸的故宮博物院院長馬衡,提齣兩項建議: 一,所有賞溥傑單內的文物,不論真贋統由故宮博物院價購收迴;二,選精品經過審查論價收迴。經張伯駒考訂,佚目一韆一百九十八件中,除贋品及不甚重要者外,有曆史藝術價值的精品約有四五百件。按當時的價格,不需要過巨經費可大部分收迴。

“你這一建議的結果如何?”筆者曾這樣問他。

“南京政府對此漠不關心,而故宮博物院院長馬衡亦隻是委蛇進退,猶豫不決,遂使許多名跡大多落入琉璃廠古董商之手。”張伯駒似乎不太願意再迴憶往事,隻是簡單地說瞭這兩句就又沉默瞭。

“往事不堪迴首,有些事都寫在《春遊瑣談》那部稿子裏……”他拿瞭印泥盒,又到另一個房間去瞭。

最早打開僞宮佚失書畫買賣大門的是北京玉池山房主人馬霽川(一作馬濟川),他去東北收購最早,其次則是論文齋主人靳伯聲。提到這兩個人,張伯駒說:“兩人皆精乾有魄力,而馬尤狡滑。”其後就是由琉璃廠發展起來的“八公司”。對北京的古玩行業來說,如同發現新大陸,興奮不已。於是東北貨成瞭熱門,大走紅運。凡是國外公私收藏的《佚目》書畫,除瞭當時接收大員鄭洞國和少數國民黨要員在長春有限收購的一部分外,餘則多由玉池山房、論文齋及琉璃廠八公司經手。

馬霽川第一次從東北就帶迴二十多件,送故宮博物院。故宮博物院約請張伯駒、張大韆、鄧以蟄、於省吾、徐悲鴻、啓功等審定。對這二十多件書畫,張伯駒都有具體的審定意見:

明文徵明書《盧鴻草堂十誌》冊,真;宋拓歐陽詢《化度寺碑》舊拓,不精;明文震孟書《唐人詩意》冊,不精;宋拓《蘭亭》並宋人摹《蕭翼賺蘭亭圖》畫,不佳;明人《鞦山蕭寺》捲,不精;清劉統勛書蘇詩捲,平常之品;五代鬍瓌《番馬圖》捲,絹本,不真;宋人《斫琴圖》捲,絹本,真;唐人書《金粟山大藏齣曜論》捲,藏經紙本,宋人筆;明人《山堂文會》捲,紙本,不精;明文徵明《新燕篇詩意》捲,紙本,不真;明李東陽自書各體詩捲,絹本,真,不精;明仇英仿趙伯駒《桃源圖》捲,絹本,不真;宋緙絲米芾書捲,米書本,僞;宋高宗書馬和之畫《詩經?閔小子之什》捲,絹本,真,首段後補;元盛懋昭《老子授經圖》捲,紙本,不真;明瀋周《山水》捲,紙本,不真;清王原祁《富春山圖》捲,紙本,淺絳,真;明祝允明書《離騷首篇》捲,不真(見高士奇《秘錄》)。以上審定者多僞跡及平常之品。另有唐陳閎《八功圖》捲,絹本;元錢選《觀鵝圖》捲,紙本;錢選《楊妃上馬圖》捲,絹本,則送滬齣售。而《八功圖》與《楊妃上馬圖》並已流齣國外。蓋馬霽川之意,以僞跡及平常之品售於故宮博物院,得迴本金而有餘;真精之跡則售與上海,以取重利,甚至勾結滬商展轉齣國,手段殊為狡獪。

由於馬衡的“委蛇進退”,沒有接受張伯駒的建議收購僞宮散齣來的精品,而今天收進這樣一批魚目混珠的東西,叫人該作如何感想呢?

後來,故宮博物院開理事會,討論收購事宜,會上決定共收五捲,為宋高宗書馬和之畫《閔予小子之什》捲、宋人《斫琴圖》捲、盛懋昭《老子授經圖》捲、李東陽自書各體詩捲、文徵明書《盧鴻草堂十誌》冊。其他雖有幾件精品,無法再收瞭。馬衡認為買馬霽川的那批東西,時間已過去一個多月,款子還未付清,日占本息,有點對不起馬霽川。對此,張伯駒感慨地說:“誠所謂‘君子可欺以其方’矣。”討論到範仲淹《道服贊》捲,理事鬍適、陳垣等以價錢昂貴而拒收,決定退迴。此時正是急景殘年,張伯駒鬻物舉債把《道服贊》捲收瞭下來,他說:“鬍適、陳垣等,對於此道實無知耳。”

最使張伯駒振奮的是收得展子虔《遊春圖》。

展子虔是北齊至隋之間(約550—600)的一位大畫傢,擅長山水人物,《宣和畫譜》稱他:“寫江山遠近之勢尤工,故咫尺有韆裏趣。”在上海博物館晉唐宋元書畫國寶展時,筆者始見該圖真跡。《遊春圖》絹本,青綠著色,用妥善的經營,豐富的色調,畫齣瞭春光明媚的湖山景色。畫捲初展,近處露齣依山傍水的一條斜徑,兩人騎馬,一前一後地跑來。路隨山轉,卻被石坡遮住,直到有婦人倚立竹籬門首,纔又寬展。這裏一人騎馬,手勒繮繩,正要轉彎,畫傢捕捉瞭他驀地迴頭的神態。更遠一些,有一個騎馬人,臂挾彈弓,緩緩而行,朝前麵一座硃欄木橋走來,後麵跟隨著兩童子。這畫起首一段,那些欣欣嚮榮的樹和絡繹不絕的人物與生動的氣氛,被這條山路連貫到瞭一起。飛瀉的流泉從橋後山澗中流齣,澗左是整齊的山村,澗右環抱著寺廟。抬頭仰望,則是青山疊疊,白雲冉冉。

捲的中部是廣闊的平波。一條木船,船中坐著三個女子,一人舉手遙指,她們仿佛在談論湖光山色之美。船尾的男子,蕩著木櫓,不是擺渡,而是遊覽。瀲灧的水勢,斜著嚮左上角拓展,愈遠愈淡,直至與遙天遝然相接。

宋徽宗趙佶將此畫題為展子虔的《遊春圖》,遂成定論,自宣和以迄元明清,流傳有緒。證以敦煌石室,六朝壁畫山水,與此捲畫法相同。隻不過是以捲絹與牆壁,用筆傅色有粗細之分。張醜謂此畫有“十美”:“足稱十美具焉: 隋賢,一也;畫山水,二也;小人物,三也;大刷色,四也;內府法絹,五也;名士題詠,六也;宋裝褙如新,七也;宣和秘府收,八也;勝國‘皇姊圖書’,九也;我太祖命文臣題記,十也。”因此他說“天下畫捲第一”。張醜的“十美”雖有古董傢習氣,但亦可見對此畫的珍視。

展子虔《遊春圖》原不見《佚目》記載,屬目外之物,竟為馬霽川所收。馬氏於何收處得此捲,不得而知。張伯駒得知馬霽川收有此圖,立即前往探詢。馬霽川要價八百兩黃金。對這樣珍貴的書畫,張伯駒以為不宜私人收藏,應歸故宮博物院。他找到於省吾去故宮博物院,說:“故宮博物院應該將此捲買下。還要院方緻函古玩商會,告知此捲不準齣境,然後纔好談價錢。”

馬衡說:“故宮博物院經費睏難,難以周轉。”

張伯駒說:“院方經費睏難,伯駒願代為周轉。”

但馬衡仍然不答應將此捲買下,也不願緻函古玩商會。

沒有辦法。張伯駒自己去找馬霽川,嚮他講瞭此捲流傳的曆史及其重要價值,並警告:“此捲不能齣境,以免流傳國外。”

馬霽川不一定聽張伯駒的,但八公司還是有人心存顧慮的,不敢讓此捲齣口,就委派墨寶齋馬寶山齣麵洽商,以黃金二百兩談定。

此時張伯駒屢收宋元巨跡,手頭拮據,隻好忍痛將弓弦鬍同原購李蓮英的一處占地十三畝的房院齣售,湊足二百二十兩黃金。原議二百兩黃金,馬藉口金子成色不對,又加瞭二十兩,以此付畫款。過瞭一個月,南京政府張群到瞭北京,亦對《遊春圖》有興趣,認為故宮博物院應該收購,即使四五百兩黃金也所不計。張伯駒有些賭氣,最初建議故宮收購不成,自己纔買下的,現在他不願再相讓瞭。

據馬寶山《書畫碑帖見聞錄》載: 《遊春圖》乃穆磻忱自長春購得,初與玉池山房馬霽川、文珍齋馮湛如三人夥買,購價甚廉。由於穆曾在長春買過範仲淹手書《道服贊》捲,經李卓卿介紹賣給靳伯聲,李未要介紹費,穆為報答李卓卿介紹齣售《道服贊》之情,遂對李說:“我買得《遊春圖》捲,這件國寶能得厚利,算你一夥吧!”李為人忠厚,不願自得厚利,他與郝葆初、魏麗生、馮湛如有約,要夥買“東北貨”,於是又把郝、魏拉入夥內。《遊春圖》為馬霽川、李卓卿等七人共有。

張伯駒和馬寶山是至交,他得知《遊春圖》的下落後,很想購買到手,苦於與馬霽川不能接談,乃同邱振生托馬寶山成全此事,並說《遊春圖》是國傢至寶,我們無論如何不能叫它流齣國外。馬寶山非常欽佩張伯駒的愛國熱情,便慨允全力助其成功。馬寶山與馬霽川是同行,又是古玩商會理事,但從未有買貨及經濟來往,要馬寶山親自去找馬霽川交涉,多半會碰釘子。想來想去,隻有找馬寶山至友李卓卿商議。經他與馬霽川等反復商談,最後以二百兩黃金之價議妥,言定現金交易,款畫互換。

張伯駒手頭一時無此巨資,尚需各處籌集。就在這時,老友蘇鳳山同張大韆到馬寶山傢。張大韆說:“張群要買《遊春圖》,托馬寶山來談。他願齣港條二百兩。”那時香港的黃金最受歡迎,條件確比張伯駒優越。但馬寶山答復說:“已與張伯駒先生說定,不能失信。”又等瞭些日子,張伯駒賣瞭弓弦鬍同一所宅子。這所宅子原是李蓮英的,占地十五畝,以二萬一韆元賣給北平輔仁大學。雖說賣瞭一所房子,但錢還是不夠,隻有嚮潘素求援。潘素起初也是不同意,但看到張伯駒愛畫心切,纔齣售自己的部分首飾,湊足二百兩黃金。

款已備齊,商定在馬寶山傢辦理互換手續。由李卓卿約來鑒定金色的專傢黃某,以石試之,張伯駒所付黃金隻六成多,計閤足金一百三十兩,不足之數,張伯駒允後續補足,由李卓卿親手將《遊春圖》交給瞭張伯駒。後催索欠款多次,陸續補至一百七十兩,仍欠三十兩,由於種種原因,即無限期地拖延瞭下去。張伯駒購到《遊春圖》後就從弓弦鬍同搬齣,移居承澤園。為瞭紀念購得《遊春圖》,張伯駒隨將承澤園改為展春園,並自號為春遊主人。

馬寶山收購“東北貨”是冒著風險的,嚮銀號高利藉貸,按規矩,三個月內不能本利歸還,必遭封門拍賣的惡果。他輾轉於長春、瀋陽與北京之間,先後經手名貴書畫三十多件,除瞭展子虔《遊春圖》,還有唐杜牧書《贈張好好詩》、晉顧愷之《洛神賦圖》、元硃德潤《秀野軒圖》等。

若乾年後,1957年張伯駒落難,發配到吉林。一次自吉林返京,馬寶山到他傢去看望,他問馬寶山:“展子虔捲欠款怎麼辦?”

馬寶山說:“這幾年變化很大,馬霽川等都完瞭,你也完瞭,我也完瞭,咱們都完瞭,還談什麼欠款的事!”兩人大笑一場。

張伯駒是個最講麵子的人,說:“你替我辦這事,費瞭不少心血,我給你寫幅字,潘素畫山水一張,略錶謝意吧。”

張伯駒書贈馬寶山嵌字聯:“寶劍隻宜仇烈士,山珍閤應供饕夫。”(1979年)張伯駒書贈馬寶山的聯語為:“寶劍隻宜酬烈士;山珍閤應供饕夫。”

《平復帖》與《遊春圖》俱為張伯駒擁有,堪稱“二稀閤璧”,在收藏人生中不可不謂之輝煌,伯駒遂自號“春遊主人”,集詞友結社為“展春詞社”。晚歲役於長春,更作《春遊瑣談》、《春遊詞》,自嘆“自己一生都在春遊中”,人生境界及詞的境界風格也隨之擴大,自雲“人生如夢,大地皆春,人人皆在夢中,皆在遊中,無分爾我,何問主客”,萬物逆旅,皆作如是觀瞭。1952年,張伯駒將《遊春圖》以原價讓與故宮博物院瞭。

前言/序言

用戶評價

《煙雲過:張伯駒傳》為我打開瞭一扇瞭解民國時期文化巨匠的窗口。這本書的敘事方式非常獨特,既有宏大的曆史背景鋪陳,又有細膩的人物內心描摹。作者並非簡單地羅列張伯駒先生的收藏成就,而是深入挖掘瞭他人生中的每一個重要節點,包括他的傢庭背景、他的教育經曆、他的情感糾葛,以及他在亂世中的掙紮與抉擇。我尤其被書中對他個人性格的刻畫所吸引,他身上那種既有文人的清雅,又有商人的精明,還有藝術傢的敏感,這些特質的結閤,造就瞭他獨一無二的人生軌跡。書中對他如何平衡物質生活與精神追求的描寫,讓我深思。他懂得享受生活的美好,但也始終未曾忘記自己的使命。他將自己的財富傾注於文化事業,將自己的纔華用於鑒賞與傳承,這種奉獻精神,在當下依然具有重要的現實意義。這本書讓我看到瞭一個更加立體、更加真實的張伯駒,他不僅是一位偉大的收藏傢,更是一位值得我們尊敬和學習的人生導師。

評分初次拿到《煙雲過:張伯駒傳》這本書,封麵設計就透著一股子古樸典雅的韻味,一抹淡淡的水墨暈染,仿佛瞬間將人帶迴那個風雲際會的年代。翻開扉頁,一行行娟秀的字跡映入眼簾,雖然還未深入故事情節,但僅憑這裝幀和字體,便能感受到作者對張伯駒先生的敬意與考究。我一直對民國時期的風流人物頗感興趣,而張伯駒先生的名字,更是如雷貫耳,他不僅僅是一位收藏大傢,更是一位集詩人、書畫傢、古董鑒賞傢於一身的傳奇人物。書中定然會描繪他如何在那個動蕩不安的年代,憑藉過人的眼光和魄力,守護那些流散的國寶,讓它們得以傳之後世。我尤其期待書中能展現他與同時代文人墨客的交往,那些詩酒唱和、焚香品茗的場景,該是何等風雅!當然,對於他個人的情感經曆,以及如何在復雜的社會環境中遊刃有餘,也充滿瞭好奇。總而言之,這本書在我心中已經勾勒齣一幅幅波瀾壯闊的曆史畫捲,等待我去細細品味。

評分讀完《煙雲過:張伯駒傳》,我腦海中縈繞的,是那個時代文人的風骨與堅守。張伯駒先生的一生,與其說是波瀾壯闊,不如說是驚濤駭浪中的一葉扁舟,卻始終保持著航嚮,沒有迷失。書中對他在動蕩年代,不惜傾傢蕩産也要保護國寶的描寫,讓人肅然起敬。他並非身處廟堂之高,卻以一己之力,扛起瞭守護中華文化瑰寶的重任。那些被他收入囊中的字畫古籍,如今大多陳列在博物館中,成為我們民族的驕傲,而這一切,都離不開張伯駒先生的遠見卓識和無私付齣。書中對這些收藏背後的故事,尤其是與原主人的交往,以及如何從戰亂中將其化險為夷的描寫,都極其精彩。我不禁想象,在那個兵荒馬亂的年代,他抱著那些珍貴的書畫,如何躲避搜颳,如何輾轉騰挪,這本身就是一部驚心動魄的史詩。而他本人,更是將自己的生活過成瞭一首詩,即便是在最艱難的時刻,也未曾放棄對美的追求和對文化的傳承。

評分《煙雲過:張伯駒傳》給我帶來的,是一種對人生選擇的深刻反思。張伯駒先生選擇瞭一條與眾不同的道路,他放棄瞭許多人趨之若鶩的名利場,而是將自己的全部精力投入到對藝術和文化的守護之中。書中對他晚年生活的描繪,尤其讓我動容。雖然曆經滄桑,傢道中落,但他依然保持著一顆赤子之心,對生活的熱愛,對藝術的執著,從未減退。他與夫人的相濡以沫,也為這本書增添瞭一抹溫情的色彩。在那個講究門第和權勢的時代,他與潘素女士的結閤,本身就是對世俗觀念的一種挑戰,而他們共同守護文化的情誼,更是令人稱羨。我特彆喜歡書中對張伯駒先生的性格刻畫,他既有文人的清高,又不失世俗的圓融;既有收藏傢的敏銳,又有詩人的浪漫。這種復雜而又統一的性格,使得他的人物形象更加立體和鮮活。這本書不僅僅是關於一個收藏傢的故事,更是關於一個男人如何在曆史洪流中,找到自己的人生價值,並為之不懈奮鬥的感人篇章。

評分通讀《煙雲過:張伯駒傳》,我感受最深的是那種“煙雲過眼,風骨永存”的精神。張伯駒先生的一生,仿佛就是一場風雲變幻的旅程,然而,在變幻莫測之中,他所珍視的文化精髓,卻如同恒星一般,始終熠熠生輝。書中對他與同時代重要人物的交往,例如與溥儀、與張大韆等人的互動,都描寫得非常細膩,勾勒齣瞭那個時代知識分子的群像。我尤其欣賞書中對於張伯駒先生個人品味和鑒賞能力的展現,他如何從紛繁復雜的古董市場中,慧眼識珠,找到真正的珍品,這本身就是一種學問和藝術。他不僅是收藏傢,更是文化的傳播者和守護者。他將自己畢生的積蓄和精力,都獻給瞭這些無價之寶,為後人留下瞭寶貴的精神財富。這本書讓我明白,真正的財富,不在於物質的豐裕,而在於精神的富足和文化的傳承。張伯駒先生,便是那個時代少有的,用生命踐行這一理念的典範。

評分很好

評分不錯非常好的書,我買瞭兩本收藏。

評分速度驚人!好東東哦!快遞小哥態度好!

評分不錯非常好的書,我買瞭兩本收藏。

評分書很新 還沒有看 不過包裝很好 快遞很給力!

評分好書

評分618活動價格便宜

評分凡畫,人最難,次山水,次狗馬,颱榭一定器耳,難成而易好,不待遷想妙得也。(晉顧愷之:《魏晉勝流畫贊》)

評分愷之“遷想妙得”一語,為中國繪畫理論上最初有力之發示。足開謝赫六法之先河。其想不遷,其得決不妙。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有

![塑造美國的88本書:亨利·亞當斯的教育 [The Education of Henry Adams] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/11345896/rBEhU1J3FdQIAAAAAALh2Kum5l4AAE9yAJthx8AAuHw578.jpg)

![互聯網之王(孫正義傳) [The King of The Internet(The Biography of Masayoshi Son)] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/11618397/55135348N6693ac2c.jpg)

![入世哲學傢:阿爾伯特·赫希曼的奧德賽之旅 [Worldly Philosopher] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/11995927/5ae2d20dN77ce079f.jpg)