具体描述

编辑推荐

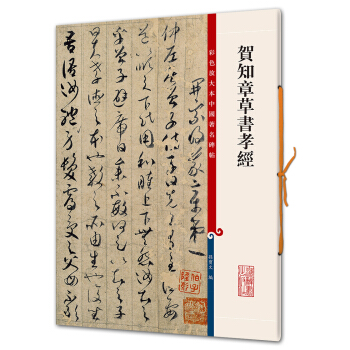

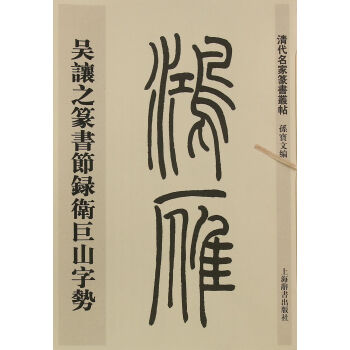

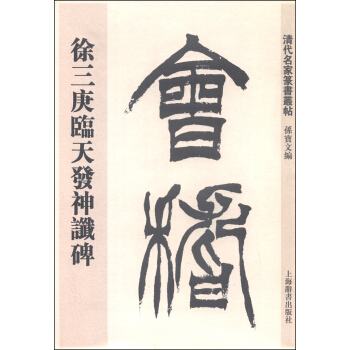

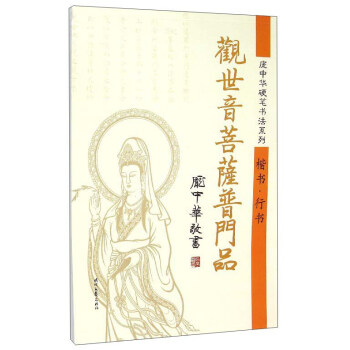

名家主编,形式便利,版本精良,高清放大,印刷精美,绝不反光。1.折页形式,可伸可缩。既可以单面临摹,也可以展开整体欣赏,充分考虑读者需要,极为便利。

2.内容全面,版本优良。全套一共70种,囊括了历代书法精品,是很好的书法学习资料。

3.特选不反光纸张,四色高清印刷,适当放大,锋芒墨色纤毫毕现,可谓“下真迹一等”。

内容简介

本系列丛书精选历代常用碑帖范字加以放大,并配以折页的形式,有别于市面上的其他书法类图书,是本社黑白版《中国历代法书名碑原版放大折页》(常销,畅销)的彩色升级版。既可用于学校、书法培训中心,也可为书法爱好者自学使用。作者简介

古铁,原名胡紫桂,系中国书协第四届书法发展委员会委员、第五届新闻出版委员会委员、文化部青联中国书法篆刻艺术委员会委员、全国“七十年代书家”艺委会委员、湖南省书协副主席。内页插图

精彩书摘

汉隶之最可师法者—《乙瑛碑》赏析

王子庸郭秀娟

汉隶滥觞于秦,经过东汉章帝时期的发展,至桓、灵帝时达到鼎盛。《乙瑛碑》就是汉隶鼎盛时期的代表作品之一。

碑刻是东汉开始盛行的一种刻石类型。东汉时期,统治者崇尚儒学,提倡名节孝道,盛行授受经学,社会上厚葬、树碑之风兴盛。

《乙瑛碑》全名《汉鲁相乙瑛请置孔庙百石卒史碑》,东汉永兴元年(153)立,十八行,满行四十字,无额。原存山东曲阜孔庙,现置曲阜碑苑。

碑文主要记载鲁相乙瑛上书请于孔庙置百石卒史一人,执掌礼器庙祀之事,桓帝准予,碑中刻有奏请设置百石卒史的公牍和对乙瑛的赞词。因遴选的百石卒史为孔龢,所以此碑又称《孔龢碑》。

碑末刻有“后汉钟太尉书,宋嘉祐七年张稚圭按图题记”。考钟繇年代,证其乃后人伪托无疑,正如明代赵崡所言:“其叙事简古,隶法遒逸,令人想见汉人风采,政不必附会元常也。”(《石墨镌华》)

此碑历来印本有艺苑真赏社珂罗版二种、有正书局石印陶斋藏本、文明书局珂罗版印王孝禹题记本、日本二玄社所辑本、日本清雅堂珂罗版印本等,其中,古物同欣社委托中华书局代印、王懿荣旧藏明中叶拓本为最佳。

后人对此碑评价颇高。自欧阳修《集古录》以降,迭经著录,对后世影响很大。清孙承泽《庚子销夏记》云:“文既尔雅简质,书复高古超逸,汉石中之最不易得者。”此碑与《史晨碑》《礼器碑》合称“三碑”,对唐代隶书(如史惟则、梁升卿的等)、明清隶书(如郑簠的等)以及现代马公愚、来楚生等的隶书都有重要影响。何绍基称其“开后来隽利一门”(《东洲草堂金石跋》)。

《乙瑛碑》是汉隶最兴盛时期的典型作品,它除了具有汉隶在用笔结字等方面的共性外,还有自己的个性,即艺术特色。

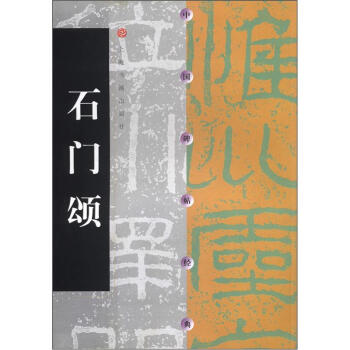

首先,从风格形态来说,《乙瑛碑》具有宗庙之美。其风格,既不像《石门颂》那样豪肆,也不像《曹全碑》那样秀润,而是介于二者之间。它又比《礼器碑》多一分沉厚,比《史晨碑》多一分雄强。

其用笔沉着厚重,结字端庄雍容,体现了传统文化追求的一个方向,深具宗庙之美。正如清代方朔所言:“(乙瑛)在三碑为最先,而字之方正沉厚,亦足以称宗庙之美、百官之富。王篛林太史谓雄古,翁覃溪阁学谓骨肉匀适,情文流畅,汉隶之最可师法者,不虚也。”(《枕经堂金石跋》)

其次,从技法角度看,用笔方圆兼备,结字匀适调和,章法规矩合度。

《乙瑛碑》是八分隶书完全规范化的极致,具备了汉隶的全副表现手法。其用笔不像《张迁碑》那样多方笔,也不像《曹全碑》那样多圆笔,而是多切锋方笔入纸,顿笔圆转出锋,刚柔相济。平画表现最为明显。作为汉隶最重要表现特征的波磔笔画显明突出。其结字,笔画排列匀整,近小篆之排叠布白,没有大的松紧变化,字内空间较平均,笔画向四周均匀排布,不像《史晨碑》和《曹全碑》那样刻意突出长大的主笔画。其章法如同许多汉碑一样,横成行竖成列,字距略大于行距,呈森然气象。清代梁巘说,学隶书宜从《乙瑛碑》入手。(《评书帖》)《乙瑛碑》在汉碑中属平正规范一路,适合初学。自《乙瑛》入隶,左可通雄肆一路,右可通雅逸一路。

临习《乙瑛碑》时有几点需要注意:

一、注意把握此碑的整体风格。“隶法以汉为极,每碑各出一奇,莫有同者。”(王澍《虚舟题跋》)。要注意寻找规律,抓住此碑不同于其他汉碑的用笔结字特点。我们在临习时,最好与其他汉碑对照临习,互参互证,这样才能更清楚地把握其风格特点。

二、可与简牍书法结合临习。碑刻书迹毕竟与墨迹不同,笔法较隐晦。简牍书法墨迹的清晰用笔可给有“血缘关系”的碑隶以笔法的提示。正如郑孝胥《海藏书法抉微》所说:“自《流沙坠简》出,书法之秘尽泄,使有人发明标举,俾学者皆可循之以得其径辙……然细勘之,楷即隶也,草亦隶也。”而且简牍的生动活泼与汉碑的端严典重形成鲜明对照,对学书者日后风格的形成大有裨益。

三、要注意对“碑法”用笔的把握。碑的笔法是与帖的笔法完全不同的另一系统。后人无视这一区别,挪用帖法写碑,只重笔画两端形态,中段一滑而过,致使隶书走向鄙俗一路。唐以后隶书家多难逃此弊。我们临习时要注意用笔节奏,中段行笔不可过速,而且笔要鳞勒,逆锋涩进,加大笔毫与纸面的摩擦,使笔画沉实杀纸,形成高古浑厚之气,这才是所谓“金石气”,而不是用笔模拟其笔画的剥蚀。

……

前言/序言

用户评价

这套原色放大版的法帖,简直是书法爱好者的福音啊!我拿到手的时候就被它的精良制作给震撼到了。首先,纸张的质感就非常棒,厚实有分量,拿在手里沉甸甸的,翻阅起来也很有仪式感。更不用说那色彩的还原度了,说是“原色”真的一点都不夸张,每一笔的浓淡干湿、飞白与枯笔的细节都清晰可见,仿佛真迹就在眼前。尤其是对于我们这些临帖的人来说,能看到如此清晰、真实的墨色变化,对于理解古人书写的笔法和气韵至关重要。以前有些影印本,色彩发灰或者对比度过高,很多微妙的笔触都丢失了,临摹起来总觉得心里没底。但这个版本不同,它能让你细致入微地观察到每一个转折处的提按顿挫,对于提高自身的笔力确实有莫大的帮助。我最近正在着力研究魏碑的方峻和挺拔之势,这套书的呈现效果,让我对“力透纸背”有了更直观的认识。

评分作为一名资深的书法爱好者,我收藏了不少不同出版社、不同年代的碑帖。坦率地说,很多市面上流通的碑帖,在尺寸上总是不尽人意。要么为了方便携带而缩印,导致结构细节模糊;要么是尺寸太大,根本无法在日常书桌上铺展。这套“原版放大”系列的尺度把握得极其到位。它足够大,能充分展现出原碑磅礴的气势和结构上的精妙布局,让你在近距离观察时,能清晰地感受到书家运笔的力量和节奏。同时,它在整体尺寸上又保持了一种相对合理性,虽然比普通书要大,但对于专业的书房空间来说,仍是易于陈列和使用的。这种“够用且好用”的设计理念,体现了编者对学习者实际需求的深刻洞察。

评分这次入手的这套法帖,其最大的价值在于它对于传统碑帖的尊重和现代科技的完美结合。我们都知道,原石的拓片和影印件,往往受制于拓印技术的时代局限,总会丢失一些信息。而这套书显然是使用了高精度的数字化扫描技术来捕捉原碑的每一个细节,包括风化、剥蚀甚至刀痕的痕迹,都尽可能地被保留了下来。这种对“原版”的执着追求,让它不仅仅是一本学习资料,更像是一份珍贵的艺术品收藏。我特别喜欢对比原碑上的细微残损处,这些“瑕疵”恰恰记录了时间流逝的痕迹,也帮助我们理解碑刻在历史中的真实面貌。对于那些致力于研究碑帖版本和书法演变脉络的学者来说,这种高清还原度的资料是多么宝贵啊。它填补了许多我过去在研究中感觉到的信息空白。

评分说实话,我一开始对“折页”这种形式还有点犹豫,担心会不会不方便收藏或者容易损坏。但上手后完全打消了疑虑。这种大开本的折页设计,简直是神来之笔!它极大地解决了欣赏巨碑时的局限性。很多时候,临摹一块碑帖,需要将其放在案头平铺,才能看到整体的气韵和布局。如果是一般的册页装订,你总是需要费力地将书页打开到近乎水平,既怕伤了书脊,又看不全,尤其是一些篇幅较长的铭文。而这套折页的设计,可以完全摊开,一气呵成,让你在学习结构和章法时,能够一览无余地把握住碑刻的整体神态。那种扑面而来的气势,是小开本无论如何也无法比拟的。光是看着这些铺展开来的墨迹,我就觉得心胸都开阔了许多,学习的效率也大大提升了。

评分我必须强调一下装帧的耐用性和整体美感。市面上很多艺术类书籍,往往重看不重用,稍微翻动几次,装订处就开始松动,甚至脱胶。但这一套原色法帖的装帧工艺明显是下了重本的。我每天都会花时间仔细研习,多次反复展开折页,但书本的结构依然牢固,没有任何松垮的迹象。另外,从视觉设计上来说,它的版面布局非常大气、典雅,没有过多花哨的修饰,所有的焦点都集中在碑文本身。这种朴素而又高贵的呈现方式,让人在面对这些千年古迹时,能保持一种敬畏之心。它不喧宾夺主,只是安静地作为一座连接古今的桥梁,让后学的我们能够跨越时空,与古人的笔意进行最直接的对话。

评分很好,是我需要的。名家名品!

评分正货

评分整体还可以。

评分期待已久 终于低价拿下 很是喜欢

评分很好。。。。。。。。。。。。。

评分很好,是我需要的。名家名品!

评分好好好好好

评分书不错,放大版,看起来很震撼

评分此用户未填写评价内容

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有