具体描述

内容简介

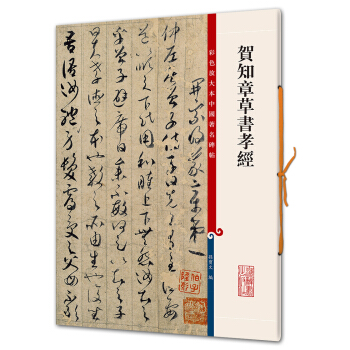

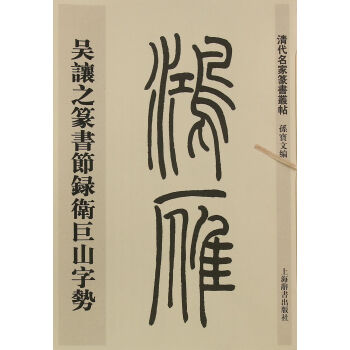

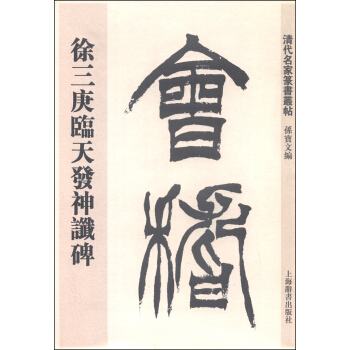

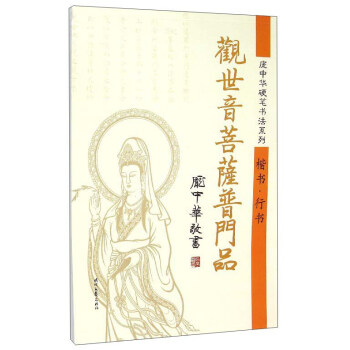

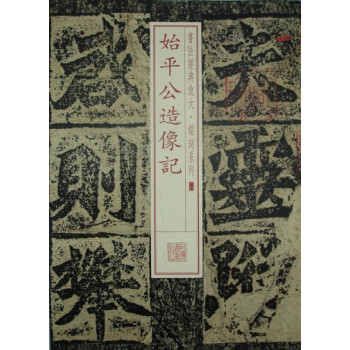

我国书法艺术有着悠久的历史和独特的风格,书家辈出,书法宝库十分丰富。为了适应广大初学者特别是中等学校学生临习传统书法的迫切要求,以及书法爱好者欣赏学习的需要,历代碑帖法书选编辑组选择了魏碑书体编辑了这套《历代碑帖法书选》魏碑集,共十册。《历代碑帖法书选:北魏吊比干墓文》是系列之一,展示的是《北魏吊比干墓文》。此碑文字形端庄典雅,气势刚健质朴,用笔横平竖直,落笔、收笔顿挫分明,结体取纵势,方形圆笔,是具有浓厚隶意的魏碑楷书。前言/序言

用户评价

这本书的价值,我认为远远超出了单纯的艺术鉴赏范畴,它更像是一部沉甸甸的文化载体。在反复摩挲和比较不同碑刻的过程中,我仿佛能听见历史的回响。那些刀刻的痕迹,不仅记录了书写者的技艺,更无声地诉说着当时的社会风貌、文人雅士的心境。每一篇作品的背后,都凝结着那个时代特有的精神气质。阅读它,需要静下心来,调动的不只是眼睛,更是对历史文化语境的想象与构建。它教会我,书法不仅仅是线条的组合,更是心性的表达和历史的对话。这种深层次的体悟,是其他纯粹的技巧书籍无法给予的。

评分坦白说,初次拿到手时,我有点被其厚重感震慑住了,心想这会不会是一本晦涩难懂的学术著作?然而,随着翻阅的深入,我发现编者在保持学术严谨性的同时,非常注重读者的友好度。整体的编排逻辑清晰,虽然没有大段的导读文字,但通过精妙的选篇安排,实现了“不言自明”的效果。对于初学者而言,它可以作为入门的范本,感受经典的气象;对于资深研究者来说,它提供的参照物和对比样本的丰富性,也足以支撑他们进行更深层次的课题研究。它成功地在“普及”与“专业”之间找到了一个近乎完美的平衡点,做到了雅俗共赏,殊为不易。

评分作为一名书法实践者,我最看重的是拓片的清晰度和临摹的便捷性。这本书在这方面做得非常出色。许多我们平时难以接触到的珍贵原石拓片,在这里得到了高清晰度的还原。放大观察时,那些细微的飞白、涨墨、入纸的力度感,都仿佛触手可及。这对于把握笔锋的提按顿挫至关重要。我尝试着对着其中几幅进行小字临摹,发现即便是微小的细节变化,在清晰的墨迹下也能被捕捉到,这极大地提升了我的学习效率。相比一些模糊不清的影印本,这简直是质的飞跃,真正做到了“传神”而非“传形”。

评分这部书的装帧真是让人眼前一亮,纸张的质感非常考究,拿在手里沉甸甸的,透着一股古朴典雅的气息。装裱工艺也看得出是用心制作的,即便是初次接触这类书籍的读者,也能感受到它作为珍品被对待的价值。内容的选择上,编者显然是下了大功夫的,每一页的排版都经过精心设计,使得碑帖的细节得以最大程度地展现。尤其是那些需要仔细揣摩的笔触和结构,即使用肉眼观察,也能感受到墨韵的生动与气势。对于书法爱好者来说,这不仅仅是一本学习资料,更像是一件可以反复品鉴的艺术品。光是翻阅的过程,就足以让人心神宁静,沉浸在那个时代的笔法意境之中。

评分我之前接触过一些碑帖选集,但这一本在选材的独特性和深度上,给我带来了极大的惊喜。它似乎不仅仅关注那些耳熟能详的大家名作,而是深入挖掘了一些更具地方特色或时代转折点上的重要作品。这种广度和深度并存的编排方式,极大地拓宽了我的视野。特别是对某些特定时期书风演变脉络的梳理,虽然没有冗长的文字说明,但仅凭作品的并置和选择,就自然而然地勾勒出一条清晰的艺术发展线索。这对于希望系统研究中国书法史,而非仅仅模仿单个字帖的人来说,是极其宝贵的资源。它提供的不是孤立的样本,而是一个立体的、可供深入探索的艺术群落。

评分明宋克书急就章(影原件)

评分散氏盘、虢季子白盘铭文(原件藏台北故宫及故宫)

评分字帖的质量不错,一直都喜欢这套字帖

评分爨龙颜碑(影初拓)

评分好!

评分隋董美人墓志(影清拓)

评分文物出版社这一系列字帖真心不错

评分唐虞世南书孔子庙堂碑(影唐拓)

评分宋蔡襄自书诗(影原件,藏故宫)

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有