![哈贝马斯:关键概念 [Jürgen Habermas: Key Concepts]](https://pic.windowsfront.com/12017923/5848d6c7Nd911d7be.jpg)

具体描述

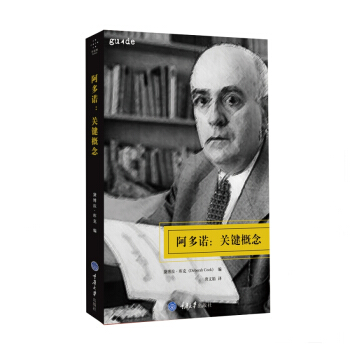

编辑推荐

尤尔根·哈贝马斯是德国当代重要的哲学家之一,他同时也是西方马克思主义中法兰克福学派第二代的中坚人物。他的主要著作很早就被引介到国内,并在伦理学、社会学、政治学、法学等领域产生了广泛影响。本书收录了多篇论文,试图呈现一个关于哈贝马斯的概念图。本书由三大部分组成,涵盖了哈贝马斯所关注的三大议题:交往理性、道德与政治理论、政治和社会变革。书中的每篇文章都从这三大议题下的不同侧面,结合哈贝马斯的重要著作和文章加以详尽阐发,呈现出了哈贝马斯对社会学、欧陆哲学和分析哲学的概念的系统性合成。

内容简介

本书主要围绕哈贝马斯重要的代表作《交往行为理论》及其后续作品展开。第1章为我们提供了一个更为翔实的关于哈贝马斯的知识型传记,将哈贝马斯的作品置于其社会—历史背景下,尤其是在其与法兰克福学派批判理论的关系中展开考察。

第2-5章,所阐述的主题是关于哈贝马斯的交往理性概念,并逐一考察了交往行为理论的基本概念。

第6章论述了哈贝马斯的道德理论,“商谈伦理学”。

第7章概述了哈贝马斯关于协商民主的理论。

第8章对哈贝马斯法律商谈理论的叙述,由社会学、哲学和法律审判三个角度的探讨所组成。

第9章以公共领域为主题,考察了哈贝马斯从1960年代加入学生运动开始至今对于社会运动的态度立场,进而追踪了其关于公民社会概念、对福利国家危机的分析以及对社会症状诊断思想的演变。

第10章向我们展现了哈贝马斯关于所谓“后民族”政治秩序的复杂模型。

第11章探讨了哈贝马斯近期所关注的另一个主体,也就是,宗教在社会中的作用。

作者简介

芭芭拉·福尔特纳(Barbara Fultner),是丹尼斯大学的哲学副教授。她也是《尤尔根·哈贝马斯的真理与辩护》(2003)一书的译者之一。她主要对语言哲学和社会学理论进行研究,尤其关注主体间性问题。她的论文曾发表在包括《哲学研究》、《国际哲学研究》和《欧陆哲学评论》在内的学术期刊上。在2008年到2009年,她曾在康涅狄格大学人文学院任职。赵超,本科毕业于中国人民大学哲学院,硕士毕业于中国政法大学人文学院。目前就职于武警部队,是一名现役警官。

目录

作者介绍致谢

书名缩写

导论

1 历史和知识的语境

第1部分 交往理性

2 后形而上学思想

3 交往行为与形式语用学

4 系统与生活世界

5 自主性、能动性和自我

第2部分 道德和政治理论

6 商谈伦理学

7 协商民主

8 法律商谈理论

第3部分 政治和社会变革

9 公民社会和社会运动

10 世界主义民主

11 理性化、现代化和世俗化

生平和著作年表

参考文献

索引

前言/序言

毫无疑问,尤尔根·哈贝马斯是最为重要的在世德国哲学家,也是世界范围内最为重要的社会理论家之一。作为法兰克福学派创始人马克斯·霍克海默和西奥多·阿多诺的继承人,一旦提及批判理论,第一批印入人们脑海里的就有他的名字。他的影响力,正如他的老师们一样,遍及社会科学和人文学科领域。不仅如此,他的生活也表现出一个公共知识分子最卓越的品性,他经常为德国主要报刊撰写社论,还参与了与众多重要人物的公共对话,其中包括雅克·德里达、米歇尔·福柯、理查德·罗蒂、拉辛格枢机(也就是后来的罗马教皇本笃十六世)。他是一个非常系统化的思想家,同时也是一个完美的合成器,社会学、马克思主义理论、欧陆哲学以及分析哲学的概念被他融合在了一起,而这也导致他的作品往往构成阅读的挑战。哈贝马斯1929年出生于杜塞尔多夫,成长于古梅尔斯巴赫的小镇,他的父亲恩斯特·哈贝马斯是这个小镇上贸易和工业局的负责人。“二战”后,他先后就读于哥廷根大学、苏黎世大学和波恩大学。纳粹的暴行和自己所受到的欺骗让哈贝马斯感到惊恐,而众多学者的丑恶行径更是让他震惊,这些学者们——其中最为臭名昭著的就是海德格尔——即便没有积极地支持纳粹政权也是默默地与之串通一气。哈贝马斯成了他们那一代批判者中的著名人物,他积极地活跃于1950年代的反核运动以及1960年代的学生抗议活动。在马尔堡完成了他的教授资格论文(在德国,博士毕业后要想就职教授必须完成的论文)之后,他曾短暂地在海德堡大学任教。1964年,他被任命为法兰克福大学社会研究所的哲学和社会学教授,也就是霍克海默的接班人。从1971年起,他转入施塔恩贝格的麦克斯·普朗克协会,担任普朗克科学技术世界生存条件研究所的所长,直到1982年他重新回到了法兰克福。哈贝马斯于1994年从法兰克福大学退休,此后继续进行写作,并在各个大学担任客座教授,主要有美国伊利诺州埃文斯顿城的西北大学、纽约的新学院大学以及石溪大学。

本书收录了多篇论文,试图呈现一个关于哈贝马斯的概念图,展现其为我们提供的广阔的、并仍在持续的知识贡献。在过去的五十年里,哈贝马斯完成了多部里程碑式的著作,在其所探寻的不同领域中给人们留下了难以磨灭的印象,并往往重塑了人们在这些领域的思考对象和思考方式。在批判理论和社会—政治哲学方面,他的影响力最为显著。然而,正如本书所要展示的那样,交往行为理论及其内嵌的语言理论,也给伦理学、认识论、心灵哲学和语言哲学提供了重要的理论资源。在他的所有作品中,到目前为止,最为重要的一部可能仍然是《交往行为理论》。哈贝马斯在这一著作中提出了一套关于社会、现代性和理性理论的综合构想,这一构想构成了他此后对自己道德理论、政治理论和法律理论进一步阐发的基础。

用户评价

这本书的书名是《哈贝马斯:关键概念》,但我手头拿到的这本书,其内容深度和广度,着实让我这个初涉哈贝马斯思想领域的读者感到既兴奋又有些许挫败。它仿佛是一份精心绘制的地图,标示出了哈贝马斯思想体系中那些至关重要的坐标点——比如“交往行为理论”、“公共领域”的演变,以及他对现代性批判的精妙之处。然而,地图本身并不能替代实地考察。我花了相当长的时间去梳理那些术语,试图理解“沟通理性”与“工具理性”之间的张力是如何贯穿他所有论述的。这本书的结构安排非常严谨,几乎每一章都像是一个独立的微型讲座,详细阐释了一个核心概念的来龙去脉,包括其历史渊源和与其他哲学流派的对话。对于一个渴望系统学习的读者来说,这种结构提供了极大的便利,避免了陷入纯粹的文本海洋而迷失方向。不过,这种高度的概括性也带来一个隐忧,即对细节的牺牲。例如,在阐述“法律与民主的理论”时,我希望能看到更多关于具体案例的剖析,而不是仅仅停留在概念的抽象构建上。总的来说,它更像是一本优秀的导论手册,为深入研究铺设了坚实的基础,但真正点亮思想火花的,或许还得依靠后续的专题阅读。

评分阅读完关于“批判理论的当代命运”那一部分后,我产生了一种强烈的感受:这本书的作者并非仅仅是忠实的记录者,更像是一位深谙其精髓的“布道者”。这种“布道”并非指盲目推崇,而是通过极具穿透力的分析,展现了哈贝马斯思想在当代社会语境中的强大解释力。尤其是对全球化和技术理性侵蚀生活世界的描述,用词精准,极具洞察力。书中对“沟通行动理论”与后结构主义思潮的对比分析,尤其精彩,它清晰地勾勒出了哈贝马斯试图在现代性内部找到拯救路径的努力,而不是简单地选择激进的颠覆。这种梳理,使原本晦涩的理论对话变得清晰可见。唯一略感遗憾的是,在探讨哈贝马斯晚期对宪政民主的论述时,似乎略显保守和简略,未能充分展开其对“后世俗化”时代政治哲学的深刻反思。但总体而言,它成功地将一个庞大且复杂的思想体系,解构成了一系列可操作、可理解的核心模块,极大地提升了理解的效率。

评分这本书的排版和索引设计,体现了出版方对学术读者的尊重。页边距的留白恰到好处,提供了足够的空间供读者做批注和心得记录,这对于需要反复研读的哲学著作来说至关重要。术语表和人名索引的详尽程度也令人印象深刻,当我遇到一个不熟悉的引用出处时,能够迅速定位到相关学者的背景,这极大地减少了中断阅读流程去进行外部搜索的次数。这种细节上的用心,让阅读体验从单纯的知识获取,上升为一种更加顺畅的智力探索过程。然而,如果从更广阔的视角来看,我期待书中能包含更多不同学派对哈贝马斯观点的“反驳性”材料。当前的内容几乎是一部纯粹的阐释性作品,虽然它完美地呈现了“哈贝马斯本人是如何说的”,但对于“别人是如何批评他的”讨论着墨不多。哲学思想的生命力往往体现在与异见的交锋之中,缺乏这种对立面的呈现,使得哈贝马斯的体系在某种程度上显得有些“真空化”,虽然其内部逻辑无懈可击,但读者无法充分体会其理论在实际论辩中的坚韧程度。

评分我花了数周时间才勉强“消化”完这本书,深刻体会到“概念”的力量与陷阱。这本书的厉害之处在于,它没有将哈贝马斯的思想视为一个固定不变的教条,而是将其视为一个动态的“思想工程”。它细致地剖析了哈贝马斯如何不断地修正和深化他的“交往行为理论”,以应对七十年代末期以来不断变化的社会和政治现实。这本书的叙述节奏,从早期的结构清晰,到后期的关注宪政主义的“程序性”伦理,其内在的逻辑线索被梳理得井井有条。然而,正是这种对逻辑主线的极度强调,使得对哈贝马斯思想中那些更具“人类学”或“现象学”底色的部分着墨较少。我总觉得,在追逐那些宏大的社会系统理论时,我们似乎错失了一些关于个体经验与沟通伦理之间微妙张力的描述。这本书是理解哈贝马斯理论骨架的绝佳教科书,但如果想触摸到他思想深处那份对人类解放的深切关怀和历史悲悯感,或许还需要寻找那些更具文学性和描述性的文本来作为补充。它是一把精密的解剖刀,非常适合进行学术研究,但对于体会“理论之温度”而言,略显冰冷。

评分这本书的编写风格,我必须说,充满了学院派的严谨,这一点对于严肃的学习者来说是优点,但对追求轻松阅读体验的人来说可能就是门槛。文字的密度极高,每一个句子都像是在进行精确的哲学论证,缺乏必要的“呼吸空间”。我发现自己不得不频繁地停下来,回顾前面几页的内容,以确保对所讨论的特定概念的理解没有产生偏差。它像是一部高精度仪器,忠实地记录了哈贝马斯思想的每一个细微结构,但却没有为读者提供一个柔软的缓冲垫。举个例子,当它谈及“交往行动的预设”时,作者几乎是毫不留情地将所有必要的逻辑前提和哲学背景知识一股脑地呈现在读者面前,这要求读者本身必须具备一定的哲学基础储备。我个人认为,这本书的价值在于其精准性,它有效地避免了对哈贝马斯思想的肤浅化解读,迫使读者直面其思想的复杂性和内在逻辑的严密性。它不是一本用来“消遣”的书,而是一本需要带着笔和笔记本,进行深度“挖掘”的作品,每一次重读都能发现新的层次和先前忽略的微妙之处。

评分物流很快,质量不错。

评分导读系列丛书,基本全收。好评

评分此用户未填写评价内容

评分物流很快,质量不错。

评分很好很好很好

评分灰常满意灰常棒,京东图书值得信赖。

评分书籍不错,值得研究者存留。

评分看起来还不错

评分导读系列丛书,基本全收。好评

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![自然的政治 [Politiques de la nature] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11931578/573beb4cNc31c79bd.jpg)