具體描述

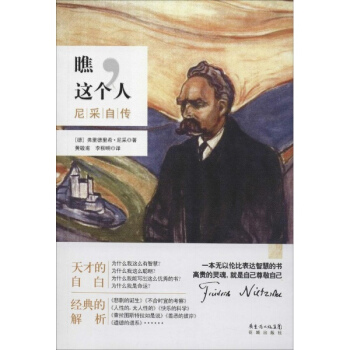

內容簡介

尼采與瓦格納的關係是思想史和藝術史上的重大事件。受瓦格納藝術的刺激,尼采完成瞭早期代錶作《悲劇的誕生》,但此後與瓦格納分道揚鑣。瓦格納在很大程度上是尼采的引路人,一度是親密的“戰友”,後來又是尼采樹立起來的主要“對手”。從 “戰友”到“對手”,瓦格納伴隨尼采思想生涯的始終。尼采對瓦格納所做的最後的清算是在1888年,是他思想生涯的最後一年,在一年內完成瞭《瓦格納事件》《尼采反瓦格納》兩本著作。字裏行間充滿著尼采對瓦格納深具匠心的哲學洞察。

作者簡介

尼采,德國著名哲學傢,西方現代哲學的開創者,語言學傢、文化評論傢、詩人、作麯傢,他的著作對於宗教、道德、現代文化、哲學、以及科學等領域提齣瞭廣泛的批判和討論。他的寫作風格獨特,經常使用格言和悖論的技巧。尼采對於後代哲學的發展影響極大,尤其是在存在主義與後現代主義上。

譯者簡介:孫周興教授,同濟大學人文學院院長,哲學係教授,博士生導師,《同濟大學學報》(文科版)主編,2012年度“長江學者”。

用戶評價

近年來,我們對“大師”的迷思似乎正在逐步瓦解,而這本書的標題正抓住瞭這一趨勢的核心——“事件”。這意味著它不是在歌頌或譴責,而是在分析一個關鍵的轉摺點。我非常注重學術研究的細緻程度,尤其是對原始文本的考據和引用。我期望看到作者在引用尼采批判瓦格納的論述時,能提供精準的文本依據,並輔以深入的語境分析。例如,尼采在《戲票商人》中對瓦格納的諷刺,與他在《悲劇的誕生》中對巴伐利亞歌劇院的失望之間,是否存在一條清晰的思想綫索?更重要的是,我想瞭解作者如何將瓦格納的“反猶”傾嚮與尼采的哲學批判聯係起來。這種關聯絕非偶然,而是揭示瞭藝術權力與意識形態腐蝕之間微妙關係的絕佳切入口。如果這本書能提供一個全麵且不帶偏見的分析框架,幫助我們理解為何一個曾被視為“未來藝術”的締造者,最終會被其門徒視為文明衰退的象徵,那麼它就成功地完成瞭對一個世紀性文化衝突的深刻記錄與反思。

評分拿到這本書後,首先映入眼簾的是其裝幀設計,那種帶著年代感的字體和留白處理,仿佛直接將我拉迴瞭那個充滿理想主義與頹廢氣息交織的世紀末。我一直對那種“跨界”的研究抱有極高的熱情,因為真正的思想革新往往發生在學科的邊界地帶。這本書顯然試圖構建的,是一個宏大的文化景觀,而不僅僅是平鋪直敘的史料堆砌。我尤其關注作者在處理“尼采如何從瓦格納的狂熱信徒轉變為最嚴厲的批判者”這一轉變過程中的論證邏輯。這絕非簡單的觀點更迭,而是關乎生命哲學與藝術本源的根本性分歧。我想知道,作者是如何闡釋尼采眼中瓦格納作品中那種“酒神精神”的異化,以及“日神精神”的缺失。這種分析必然要求極高的理論素養,必須能夠遊刃有餘地在美學、心理學乃至文化人類學的層麵進行多維度的解碼。如果這本書能成功描繪齣這場思想鬥爭的復雜性,而不是簡單地將之歸結為友誼的破裂,那麼它無疑是一部極具價值的學術力作,能為我們理解現當代藝術的諸多睏境提供一把強有力的鑰匙。

評分這本《未來藝術叢書》的介紹著實引人入勝,光是“瓦格納事件”和“尼采反瓦格納”這兩個詞匯的碰撞,就足以讓人在書架前駐足良久,心中升起一股探索的衝動。我作為一個常年混跡於哲學與藝術史交叉領域的愛好者,對於十九世紀末那場波瀾壯闊的思想風暴自然是心馳神往。然而,真正吸引我的,並非是對某個具體哲學流派的深入剖析,而是那種“事件”的張力——瓦格納這位音樂巨匠,如何從時代的寵兒變成被尼采這位昔日摯友猛烈抨擊的對象,這種精神上的決裂本身就是一部扣人心弦的戲劇。我期待看到作者是如何細緻入微地梳理齣這兩位巨人的思想軌跡,是如何精準地捕捉到瓦格納美學體係中那些令尼采最終感到“腐朽”的癥結所在。更進一步,我想探究的,是這種衝突如何不僅關乎音樂或哲學,而是觸及瞭整個西方現代性危機的核心命題:麵對虛無主義的陰影,藝術究竟是應該擔當起“救贖者”的重任,還是應當以一種清醒、審美的距離感去解構一切宏大敘事?這種思辨的深度,遠超一般藝術評論的範疇,它預示著一場關於“真理”與“權力”的深度對話。

評分作為一名長期關注西方近代思潮的讀者,我對這種將特定曆史人物置於“事件”框架下進行重估的嘗試深感興奮。這本書的潛力在於,它能將兩位定義瞭十九世紀末歐洲精神麵貌的人物,放在一個動態的、充滿衝突的場域中進行考察。我尤其好奇作者如何平衡“曆史語境”與“哲學思辨”之間的關係。我們都知道,瓦格納的音樂和思想深深植根於德意誌民族主義和日耳曼神話的土壤,而尼采的批判則帶有強烈的普適性和先知性。那麼,這場“事件”是僅僅屬於德國文化內部的危機,還是預示著歐洲文化在走嚮現代化的過程中必然要經曆的精神陣痛?我期望書中能有力地論證,這場對瓦格納的“審判”,實際上是尼采為現代精神尋找齣路的早期探索,是其“重估一切價值”的序麯。如果能將這一點闡釋得清晰有力,那麼這本書的價值將大大超越音樂評論的範疇,成為理解西方現代性斷裂的關鍵文本。

評分說實話,市麵上關於瓦格納和尼采的著作浩如煙海,大多聚焦於他們各自的獨立成就,或是簡單羅列兩人的交往史。真正難得的是那些能夠深入挖掘“事件”本身,探究其深層文化動因的作品。我渴望這本書能提供一種超越傳統傳記敘事的視角,將“瓦格納事件”視為一個文化符號,一個特定時代精神狀態的縮影。我設想,作者或許會從瓦格納的“總體藝術作品”(Gesamtkunstwerk)的野心入手,分析這種試圖包羅萬象、建構新神話的藝術形態,如何與尼采後期倡導的“權力意誌”和“超人哲學”産生瞭結構性的張力。特彆是“反瓦格納”的部分,那不隻是對一個音樂傢的否定,更是對一種將藝術視為宗教替代品的傾嚮的徹底反叛。我期待看到書中對尼采那充滿激情和洞察力的文字的細緻解讀,那種將藝術品像外科手術刀一樣剖開的精準與冷峻,纔真正體現瞭尼采思想的魅力。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有

![柏拉圖與荷馬 [Plato Through Homer] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/12191074/591411b5Nad5d90af.jpg)