具体描述

产品特色

编辑推荐

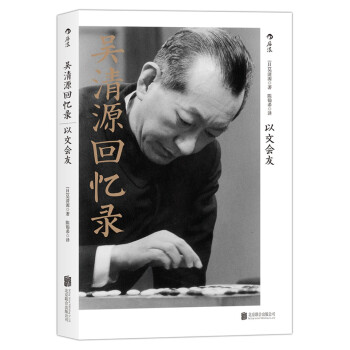

吴清源——二十世纪围棋世界中神一样的存在,一生只为一件事的纯粹的人。

《吴清源回忆录:以文会友》,讲述围棋大师吴清源在动荡年月里,以一己之力横扫日本棋坛,用新思维挑战陈规、开创“新布局”的传奇人生。

从天才中国少年到无敌“昭和棋圣”,十五年间将日本所有超一流棋士全部降级。

川端康成、金庸、杨振宁、沈君山、阿城、田壮壮、聂卫平等各界名人推崇备至的伟大棋士。

本次重新翻译,随文收入原书十余张棋谱。

32页插图,甄选吴清源一生中珍贵图片资料。

内容简介

本书写于吴清源先生七十岁引退之际。在本书中,吴清源回忆了从出生、丧父、东渡日本,到扬名日本棋界、开创“新布局”、在十五年间将日本超一流棋士悉数降级的动荡而充实的一生,语言平实,境界高迈。吴清源在回顾自己生平往事的同时,追忆了同时代伟大棋士的风采,并就围棋发展提出了独到而富远见的观点。

作者简介

吴清源,本名吴泉,字清源。1914年出生于福建省,同年移居北京。七岁时由父亲进行围棋启蒙。十一岁父亲辞世,同年,以少年棋手身份出入段祺瑞府邸,被誉为“围棋天才少年”而扬名北京。十四岁与母亲、长兄一同赴日,继续学弈。十九岁时运用打破传统的“新布局”对阵本因坊秀哉名人,引起棋界轰动。1939年由“镰仓十番棋”开始,在长达十五年有余的接连不断的擂争十番棋中,战胜了当时所有日本超一流棋士,被民间誉为“昭和棋圣”。1961年遭遇车祸,棋力受到影响。七十岁引退,在日本出版《吴清源回忆录:以文会友》。而后为世界围棋发展、中日两国友好不懈奔走。2014年去世,享年一百岁。

陈翰希,江苏无锡人,少游学于上海,后负笈日本,现于早稻田大学攻读文化人类学博士学位。

内页插图

精彩书评

昭和七年,我和直木三十五在伊东的暖光园看见吴清源同名人对弈,名人让二目。六年前的那个时候,他身穿藏青底白碎花纹的筒袖和服,手指修长,脖颈白皙,使人感到他具有高贵少女的睿智和哀愁,如今又加上少僧般的高贵品格。从耳朵到脸型,都是一副高贵相。过去从未有人给我留下这样天才的鲜明印象。——川端康成《名人》

吴清源先生围棋棋风神逸兼而有之,真天才也,不愧为二十世纪人。——杨振宁

相信数百年之后,围棋艺术更有无数创新,但吴先生的棋局仍将为后世棋士所钻研不休。因为吴先生的棋艺不纯在一些高超的精妙之着,而在于棋局背后所蕴藏的精神与境界。——金庸

对吴先生而言,围棋是一种艺术,也是一种哲理,反复争棋的X后目的,是从中领悟建立圆满调和的道。吴先生髫龄渡日,纵横棋坛四十年,所创布局定式,不知凡几,这些新布局新定式,对当时的胜负未必有助,但却为后来者开辟一片新天地。此所以吴先生卓立于群彦之上,而为围棋史上划时代的人物。——沈君山

只有具有开阔的大局观的人,才会赢得行云流水,非常漂亮。这也是吴先生的魅力为什么经久不衰的原因吧。——阿城

我不想把吴老拍成一个英雄,他没有英雄的那种感召力,他是个平凡的人,坚持了一种平凡人的信念。这是伟大的,也是现在人缺少的,所以是我所关注的。——田壮壮

对于几乎所有的棋手来说,吴先生犹如苍天在上。我们职业棋手能有今天的好日子,全部是托吴先生的福。——武宫正树

吴老师在棋上的贡献很大,怎么形容都不过分;他是一个温厚长者,为人宽厚,我至今还没听过有对他为人不好的言论。上世纪八十年代的时候,他主动找到我说:“你在围棋上要想有大的发展,必须来日本学棋,你来日本就住在我家,我们早晚也能切磋棋艺。”这样的无私,棋界罕见。——聂卫平

吴清源先生是围棋的天才。——曹薰铉

围棋是他生命的一部分,可能不是占据所有,但围棋一定是他生命中重要的那部分。他是站在很高的高度看棋盘的,又拥有一颗自由的心——这正是吴老师的可贵之处。——芮迺伟

伟大出自平凡,天才在于勤奋。吴老师否认自己是天才,这更能证明他确实是位伟大的天才。——牛力力

目录

为《以文会友》的出版献词 桥本宇太郎

第一章 渡日之前

第二章 新布局的青春

第三章 加入红卍字会

第四章 胜负与信仰—两条道路

第五章 流浪的岁月

第六章 接连不断的十番棋

第七章 名人战以来

第八章 以文会友

吴清源年谱

译者后记

精彩书摘

第一章渡日之前

福建省

我出生于福建省闽侯县士埕的吴家。我的家族在福建当地世代经营盐业买卖。清朝时,家族里出了很多高官。

盐业专卖是朝廷委任的官职,生意的规模很大。家中买卖遍及整个福建省,甚至远涉台湾。在一百年前我祖父的时代,一年的利润能有几十万两白银。吴家因此相当富裕,与陈、林、沈家并列为福州的四大名门。

我的祖父辞去道台a一职后,便继承了盐业专卖,生意持续到辛亥革命后清朝灭亡为止,规模相当大。

福建省远离北京,朝廷鞭长莫及,沿海地区自古就海盗猖獗。吴家需要向台湾运盐,为了避免船只被海盗劫持,祖父平日里与海盗头目有来往。海盗常会传信来说:“在某日某时某地放某个数目的钱。”祖父按照指示放钱后,钱在第二天就会被海盗拿走,而船只的安全也有了保障。这对于出钱的一方来说,好比是过路钱。祖父也曾受海盗邀请而前去赴宴。来接应的人蒙上祖父的眼睛,把他送到宴饮之地,祖父受到极为丰盛的款待后,又被蒙着眼睛送回家。那是个豪迈而豁达的时代,与现在不同。

祖父名叫吴维贞,爱好十分广泛。他从日本订购了菊花苗,每年都养出大朵盛放的菊花。他还会做各式各样的笔、墨,甚至连印泥也亲自动手做,并且时常奏刀篆刻。我至今都保留着祖父做的印泥,用于落款后的钤印。

虽说我出生于福建的吴家,但生后一百天便离开了家乡,所以并没有在福建家中生活的记忆。但我在儿时曾看过照片,记得照片上的园子里有很大的池塘,上面还泛浮着几艘小船,院落想必很大。

我的外祖父名叫张元奇,也出生于福建省,是清末的一位重臣。他闯过科举的难关,历任各种官职,最后升上了御史的高位,真是如同励志故事里的人物。御史是负责向皇帝进谏的重要官职,光绪帝被幽禁后,进谏的对象就转为西太后慈禧。多年以后,吴家的祖母还时常给我们孙辈讲外祖父张元奇的故事,其中经常提到慈禧。

据说慈禧太后非常好看。外祖父张元奇任职当时,慈禧年事已高,但怎么看都不超过三十岁。外祖父等高官们为了写有关政事的奏折,天亮前就得起床,沐浴洁身后,用小楷一个字一个字地认真写,写错一个字就必须从头重写。总之非常麻烦。奏折写成后呈上朝廷,慈禧就在帘幕后面看,现场一一裁决。裁决非常快,而且直击要点,针对奏折内容的发问也很犀利,大臣们常常惊叹于慈禧的聪敏。

外祖父担任的御史一职,实际上夹在清末以光绪帝为中心的激进派和包含慈禧在内的保守派之间,是颇为难办的差事。后来,外祖父终于厌倦了在朝廷任职,此时正好遇到一件事,外祖父按理应向慈禧进谏,但如果这样做,显然会惹恼慈禧而遭贬职。外祖父当时反而希望被贬职,于是故意向慈禧进谏。不出所料,他被贬去浙江省做地方官。此后辛亥革命爆发、清政府倒台,中华民国成立后,外祖父作为徐世昌的心腹,继续在政坛活跃。最后他官至统辖东三省的奉天省省长,然后引退归隐。母亲年轻时曾跟随担任地方官的外祖父辗转北京、浙江、湖南、东三省、福建等地,后来常跟我讲述有关旅途的回忆。

我的父亲是吴维贞的末子,名为吴毅。我的母亲则是张元奇的长女,名叫舒文。两位祖父是同乡,并且相识甚早,交情也很深。不知从何时起,吴维贞对张家的女儿舒文格外中意,想让她嫁给儿子吴毅。而张元奇虽然子女众多,唯独最喜欢长女舒文,因而迟迟不肯应允,但到最后,他折服于吴家执着的热情,答应了这门婚事。父亲吴毅和母亲舒文于是在福建省喜结良缘。这时父亲十七周岁,母亲二十周岁,母亲比父亲大三岁。

我的出生

我出生于中华民国三年的农历五月十九日。民国三年是一九一四年,也就是日本的大正三年。出生地是福建省的吴家,我是继长子吴浣(字涤生)、次子吴炎(字景略)之后的第三子。本名为泉,清源是字。

我出生后,另有一位弟弟和五位妹妹相继出生。但弟弟和三妹、四妹都夭折了,所以在我之后,按照年龄大小,分别是清仪、清瑛(兰)、清桦三位妹妹。除却早逝的三位弟妹,我们六兄妹现在都已年过六十,虽然分散在中国的大陆、台湾以及日本、美国,所幸熬过了战乱和动荡的年代,全部健在。

说到福州,因为它地处中国南部,所以夏天傍晚经常打雷。我出生的那一年,雷阵雨尤其频繁。母亲儿时与外祖父一起生活,官邸曾遭雷劈,有过很恐怖的经历,自那时她就极其厌恶打雷,后来发展到稍有雷声就身体不适、卧床不起,甚至无法进食的地步。母亲因此营养不良,生我的时候身体非常虚弱。而雪上加霜的是,那年闽江泛滥,我出生之时正值洪水暴发,洪水侵入产房,母亲就在几张铺了棉被的八仙桌(像日本的麻将桌那样的长腿正方形桌子)上生下了我。据母亲说,当时鱼都跳进了我睡觉的房间。所以我的名是泉,字是清源,都与水缘分很深。不知是不是因为这个缘故,我的性格也是水胜于火。

母亲对打雷的恐惧终生都没能治好,来到日本后,也是稍有打雷就卧床不起。或许是因为在这种状态下出生的缘故,我从小就体弱多病,比起两位兄长,也更加沉默寡言,不怎么好动。

从鸦片战争起,欧洲列强就开始侵略中国,而到了父亲成年的那个时期,侵略更是变本加厉。清政府衰败,民间沦为乱世,吴家的盐业生意也不再顺风顺水。因此,祖父过世后,父亲和他的几位兄弟聚在一起商议,最后决定分掉家产,各自开拓道路。

于是在不久之后,我们一家就拿着分得的那部分财产,离开了我出生的故乡福州,朝着北京出发。

北京

父亲二十二岁时,曾凭借母亲家亲戚的关系去过北京。在我出生之前,他还在日本留过学,不过只待了两年就结业回国,所以可能只是去念了某个大学的预科。至于他留学的目的和专业,我也并不很清楚,或许父亲只是想给自己增加一些留洋的背景。总之,他从日本带回来的书都是围棋书刊或棋谱,几乎没有与学问相关的。或许父亲在日本的时候,更热衷于围棋而不是学问吧。当时他好像经常去本因坊村濑秀甫创设的方圆社。

那时,中国在辛亥革命后成立了中华民国,但其实尚未实现全国统一。我们一家迁居的北京城,当时正处于北洋政府的统治之下,与革命政权完全无关。北洋政府以北京为中心,虽然黎元洪身为总统,但实权掌握在袁世凯派系的军阀手中,也就是段祺瑞为首的安福派(亲日)和冯国璋为首的直隶派(亲英美)官僚及直系军阀的集合,本质上依然延续着革命前的旧时状态。父亲对此心知肚明,但为了在北京落户,他前往相当于司法部的平政院就职。

我们一家于是在北京街市的一角安顿下来。住宅很宽敞,包括堂屋和距离堂屋稍远的厢房。堂屋中间有个大客厅,客厅两边各有两个房间,那里是家人们的起居室。离开堂屋略远处有两间厢房,每间都有三个房间,左边的三间是书库、书斋、会客间,右边的三间是休息室、棋牌室、餐厅。家中的佣人有门房、厨师、车夫、奶妈、女佣等十余人,每人都有各自的小房间。我们一家的生活是当时北京中产阶级的普通水平,并非特别奢侈。那时物价很便宜,佣人里奶妈的工钱最高,是四元,其余都是两元。只要有两百元,就足够我们全家一个月的开销了。

然而父亲的薪水一直被拖欠,最严重的时候半年只给一次,所以家里其实是靠着一点点变卖财产来生活的。

父亲这时很年轻,才二十多岁,向来性格耿直、刚正不阿。有次车夫向他索要高于约定工钱的小费,结果父亲动气和车夫大吵起来。当时,连我这个小孩都觉得多给一两个铜板就完事了,何苦争吵。

当时的政府机关极其腐败,除非有一个势力强大的后台,或者拿出可观的贿赂,否则无论多有能力都不会升为高级官员。依父亲的性格并不会去行贿,那时外祖父张元奇又已从政坛引退、势力淡化,所以父亲不可能在机关里出头。

……

前言/序言

《吴清源回忆录:以文会友》出版献词

我们这一代棋士,都未曾享受过一帆风顺的围棋生涯。在我立志成为职业棋士而踏入棋界时,棋士的社会地位非常低,即使是职业棋士,也只有极少数人能靠比赛来维持生计。日本以中日战争为开端,此后又卷入了太平洋战争,我们因此不得不在战争中与战败后尝尽辛酸。虽然只是棋士,但我们在艰辛的岁月中砥砺前行,方才换来今日棋界的繁荣局面,这绝非易事。

我在日本出生、长大,却也度过了动荡坎坷的棋士生涯,而吴清源先生本在动乱的中国长大,来到日本后,更是必须在异国他乡的战乱中艰苦求生。这实在是波澜万丈而不同寻常的人生。

吴先生天赋异禀。他从儿时便开始自学围棋,十四岁来到日本时,已经具备接近一流棋士的棋力。我们两人都是濑越老师的门生,他是我的师弟。在他渡日前夕,濑越老师授意我前往中国,和他进行了两场测试对局。虽然是让先,但吴先生两局都赢了。在我去之前,他也曾和井上孝平五段对局,濑越老师看到那份棋谱后惊叹道:“这简直就是青年时代的本因坊秀策!”而与他对局之后,我也的确觉得他是横空出世的天才。

来到日本后,吴先生果然没有辜负大家的期望,棋力迅速增长,不久就超过了我。此后,他与木谷先生一起以新布局为棋界送来了新风。众所周知,从镰仓十番棋开始,他在战前到战后的擂争十番棋中,打败了当代所有一流棋士。就连我自己,也在这十番棋战中惨败于他。

回顾往昔,吴先生作为棋士留下了出类拔萃的成绩,赢得了万众瞩目。可以说,吴清源才是为当今棋界的繁荣立下最大功劳的人。

然而,比起作为棋士的赫赫声名,吴先生的人生却极为坎坷曲折。这是因为他不只专注于围棋,同时也在宗教上拥有另一面的人生。吴先生的外表安静平和,但他的内心却隐藏着炽热的情感。坚定的信仰培养出吴先生纯净无私的人格,这令人联想起长年在禅房里修行的高僧。

如果将吴先生超凡的棋力与高洁的人品合起来看,那他真是实至名归的“昭和棋圣”。我为自己能有这样的同门师弟而感到自豪。

如今,吴清源的回忆录即将出版,这对于日本围棋界也将是意义深远的事。

此书是一位天才棋士在异国他乡、在动荡的昭和年代里独自拼搏而存活下来的鲜明记录。他那从不轻易妥协、无论到哪里都忠实于自身信念的人生,定然会深深震撼读者的心灵。

桥本宇太郎

昭和五十八年十二月(1983年12月)

译者后记

缥缈、清冽。这是川端康成对吴清源其人的形容。五年前初次接触吴清源先生的随笔,我就被其中蕴含的高迈而明澄的人格深深吸引。及至去年夏天,我接下了《吴清源回忆录:以文会友》一书的翻译,随着对书中一段段往事的理解,我才真切地体会到,那份高迈与明澄,实在是源于吴先生历经坎坷磨砺,却从未失其赤子之心。翻译的过程中,承蒙费卫东先生引见,我有幸向曾跟随吴清源学习的江铸久、芮迺伟两位九段请教。闲时,江九段在廊下散步,从容舒缓有如清风拂过,芮九段于灯下习字,正坐悬肘,行楷清丽、分毫不乱。在AlphaGo等人工智能崛起的时代,这些经由棋道修炼而成的人格之美,想必会更加显得难能可贵。

Mizuki、陶思伊两位朋友为我的翻译提供了不少宝贵意见,李伟、李晶两位先生和家舅陈阳指正了书中的部分围棋术语。另外,第一章濑越先生书信一则,是由我译出中文,复经王可万先生修改为民国信札措辞,第六章中的四首俳句,是我与同学罗敏先译出意思,再由严大可先生转译为汉俳,这两处因此增色良多。后浪的主编对我非常信任,编辑则为书中标题的翻译提供了诸多妙案。我谨在此向上述所有人表示感谢。书中疏漏在所难免,还望读者不吝赐教。

丁酉樱花遍开之时陈翰希记于东溪山房

用户评价

对于《吴清源回忆录:以文会友》这本书,我只能用“惊为天人”来形容我的感受。吴清源先生不仅仅是一位围棋的传奇,更是一位具有深厚人文底蕴的思想家。我被他书中对围棋艺术的深刻理解所折服,他将围棋上升到了哲学的高度,用一种全新的视角来解读这项古老的运动。他对于“以文会友”的独特见解,更是让我眼前一亮。这不仅仅是一种社交方式,更是一种精神的交流,一种灵魂的契合。书中的许多段落,都充满了智慧的光芒,让我受益匪浅。我曾以为围棋只是黑白棋子的碰撞,但读完这本书,我才明白,它更是一种对生命、对宇宙的理解。吴清源先生用他的人生经历和深刻思考,为我们展现了一个更为广阔的精神世界。这本书,不仅仅是一本回忆录,更是一本人生哲学读本,它引导我们去思考,去感悟,去发现生活中的美好。

评分刚拿到《吴清源回忆录:以文会友》这本书时,我本来以为会是一本偏向于围棋技艺的书籍,但当我翻开第一页,便被其散发的独特气质所吸引。这本书所描绘的,是一种更为广阔的精神图景。吴清源先生在书中,不仅仅是棋盘上的传奇,更是一位有着深刻人文关怀的思想者。我特别欣赏他对于“道”的理解,那种将围棋的“道”与人生、与艺术、与宇宙的“道”融为一体的境界,令人叹为观止。他笔下的文字,并没有那种高高在上的说教感,反而充满了一种温润的引导,仿佛在与读者进行一场平等的对话。我惊叹于他能够将复杂的哲学思辨,用如此浅显易懂,却又意味深长的方式表达出来。在阅读的过程中,我常常会产生一种“原来如此”的顿悟感,仿佛一直以来困扰我的某些问题,在不经意间得到了解答。他对于“以文会友”的阐释,也让我意识到,真正的交流,是灵魂深处的碰撞,是思想的共鸣,而非表面的寒暄。这本书,无疑为我打开了一扇新的窗户,让我看到了围棋之外,一个更加宏大而美好的精神世界。

评分《吴清源回忆录:以文会友》这本书,给我带来的不仅仅是阅读的乐趣,更是一次心灵的洗礼。吴清源先生以他独特的视角,为我们展现了一个别样的世界。他不仅仅是围棋的巨匠,更是文化和思想的先行者。我特别欣赏书中关于“棋盘如人生”的隐喻,那种将黑白棋子与世间万象、人生哲理巧妙联系起来的叙述方式,让我耳目一新。他所倡导的“以文会友”,并非只是简单的社交,而是一种对精神世界的共同追求,一种对美好事物的共同感悟。在阅读的过程中,我仿佛置身于一个充满智慧的殿堂,聆听大师的教诲,感受他那颗博大而深邃的心灵。书中那些关于人生、关于艺术、关于自然,甚至是关于时间的思考,都让我受益匪浅。我能感受到,吴清源先生是将他一生所积淀的智慧和感悟,都毫无保留地倾注在了这本书中。这本书,更像是一面镜子,映照出我们内心深处的渴望,也指引着我们走向更广阔的精神世界。

评分读完《吴清源回忆录:以文会友》之后,脑海中回荡的不是棋谱的黑白纵横,而是那些跨越岁月的深刻思考和人格魅力。这本书最吸引我的地方,在于它并非简单的棋局复盘,而是吴清源先生在围棋之外,对人生、对艺术、对哲学,乃至对人类精神文明的深沉体悟。阅读的进程,就像与一位智者漫步于历史的长河,听他讲述那些不为人知的往事,那些在静默中孕育出的思想火花。我尤其被他关于“围棋是艺术”的论述所打动,这不仅仅是天赋的展现,更是一种对天地大道、对人情世态的独特解读。书中的许多段落,都让我停下来反复咀嚼,思考那些看似简单的文字背后,蕴含着多么深邃的人生智慧。他对于“以文会友”的理解,也让我看到了一个超越围棋本身的广阔天地,那是一种以共同的审美追求和思想共鸣来建立连接的精神世界。这种精神层面的交流,远比胜负的输赢更能触动人心,也更能留下永恒的印记。我能感受到,吴清源先生将他毕生的思考,都倾注在了这些文字之中,既有对围棋艺术的极致追求,也有对人生真谛的不断探索。这本书,更像是他留给世人的一份精神遗产,引导着我们去思考,去感悟,去发现生活中的无限可能。

评分《吴清源回忆录:以文会友》这本书,带给我的是一种难以言喻的震撼。吴清源先生不仅仅是一位围棋界的传奇,更是一位深刻的思想家。他将围棋的智慧与人生的哲理完美地融合在一起,为我们展现了一个别样的世界。我被书中关于“道”的阐释所深深吸引,他不仅仅局限于围棋的“道”,更是将这种“道”延伸到人生、艺术、哲学等各个领域。他对于“以文会友”的理解,更是让我看到了一个超越围棋本身的广阔天地,那是一种以共同的审美追求和思想共鸣来建立连接的精神世界。在阅读的过程中,我常常会产生一种“醍醐灌顶”的感觉,仿佛一直以来困扰我的某些问题,在不经意间得到了解答。这本书,更像是吴清源先生留给我们的一份宝贵财富,它不仅丰富了我们的精神世界,更指引着我们去思考,去感悟,去发现生活中的无限可能。

评分书是正版,内容不错,了解了吴大师波澜壮阔的围棋人生,学习了!

评分物流非常快,质量没问题,赞一个!

评分来了解一下金庸眼中的风清扬到底是什么人物。

评分可以的,又买书了,慢慢看了!

评分物有所值,挺好的

评分内容太单薄了

评分好喜欢的一本书,有塑封的,慢慢的看,体会人生

评分好好好好好好好好好好好好好好

评分书很好的哦

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![他是谁? 探寻真实的鲍勃·迪伦 [Who is That Man ? In Search of The Real Bob Dylan] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11714017/559c72d1N584eee4e.jpg)