具体描述

内容简介

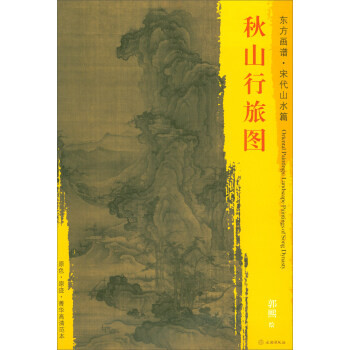

《历代画谱类编:山水(5)》收集历代画谱,按时代顺序,将其中山水画谱的内容归纳整理,汇编成卷,并进行相应的技术处理,以方便画家的学习和创作使用。作者简介

冯晓林,男,1958年生于四川梁平。1993年获得北京师范大学教育学博士研究生学位,师从毛礼锐、王炳照、郭齐家先生。北京师范大学博士研究生,专业方向中国教育思想史。在从事教育思想史、理学史、文化史、哲学史研究工作的同时,专注于绘画,并对中国绘画批评史产生了浓厚兴趣。2000-2003年博士后于中国艺术研究院从郎绍君先生研究中国绘画史学。多年来,受教于中国国家画院程大利先生。现为中国学院音像出版社社长、教授、总编辑。《中国传统绘画批评的基本理论问题研究》(上下)《清代绘画史》(上下)(《清代的绘画》《郑板桥款识书法》《历代名家小楷精品》《芥子园画传全解》《画谱集成》《<;芥子园画传>;研究》《论画精神-传统绘画批评的基本范畴研究》《历代书画关系论导读》《画谱研究》《画论经典导读》《“荆公新学”的教育哲学》《唐代的教育》《文艺复兴的教育与文化》《中国传统文化与中国文化传统》《说古意》(《荣宝斋》月刊)等书画理论著作及多篇论文和书画作品集问世或付梓。用户评价

我是在一个偶然的机会下了解到这套《历代画谱类编:山水(5)》的,当时我正在寻找一些能够帮助我提升国画山水技法的资料,无意中在书店看到它,立刻就被它的内容吸引住了。这套书的编排方式非常独特,它不是简单地将历代山水画作品罗列出来,而是根据不同的主题、不同的技法、不同的地域特色,将画作进行分类整理。例如,书中会有专门章节介绍“皴法”的演变,从披麻皴、斧劈皴到解索皴,每一个皴法的运用都配有详细的图例和文字讲解,让我能够清晰地理解不同皴法的特点以及它们是如何被历代画家巧妙运用,以表现山石的不同质感和体积感。还有对于“点苔”的专门论述,这在山水画中看似不起眼,却能极大地增强画面的生机和层次感,书中收录了各种点苔的技法,从疏朗到繁密,从写实到写意,让我大开眼界。更让我惊喜的是,书中还收录了一些鲜为人知的佚名画作,以及一些在绘画史上有重要意义但流传不广的作品。这些作品的出现,极大地丰富了我对中国山水画的认识,也让我有机会接触到更多元化的艺术风格。我特别喜欢书中对于“意境”的探讨,山水画之所以迷人,很大程度上就在于它所营造的那种空灵、悠远的意境。书中通过分析不同画家的作品,阐释了如何通过构图、笔墨、色彩的搭配,来达到“可行、可望、可游、可居”的艺术效果,这对我个人在创作中追求意境的表达,有着非常大的启发。总而言之,这套书不仅是一本绘画技法的宝库,更是一部关于中国山水画美学思想的百科全书,让我受益匪浅。

评分我一直对中国古典艺术抱有深深的敬意,特别是那些能够跨越时空、触动人心的水墨山水画。这套《历代画谱类编:山水(5)》就像一座宝藏,让我沉醉其中,久久不能自拔。书中收录的作品之丰富,足以令人惊叹。从早期的人物山水,到后来的纯粹山水,几乎囊括了中国山水画发展的各个重要时期和流派。我尤其惊叹于那些古人的想象力,他们如何用寥寥数笔,便能勾勒出山川的雄伟壮丽,云水的飘渺灵动。书中对于历代名家名作的解析,更是点睛之笔。作者并非仅仅罗列作品,而是深入分析了每一幅画的创作背景、构图特点、用笔用墨的独到之处,以及画家所要传达的情感和哲学思考。我曾花费整整一个下午的时间,反复品味一幅五代时期的山水画,通过书中文字的引导,我才真正理解了画中那层层叠叠的山峦是如何营造出空间的纵深感,那寥寥几笔的屋舍又是如何点缀其间,增添了人文的气息。这种深入的解读,让我不再只是一个旁观者,而是能够走进画家的世界,去感受他们的创作冲动和艺术追求。此外,书中对于一些绘画材料和工具的介绍,虽然篇幅不多,但却让我了解到古代画家是如何精益求精地选择和使用笔墨纸砚,这对于理解中国画的独特魅力,有着至关重要的意义。这本书让我看到了中国山水画的深厚底蕴,也让我更加坚定了自己对艺术的追求。

评分最近,我入手了一套《历代画谱类编:山水(5)》,这是一次非常愉快的阅读体验。作为一名对中国传统山水画情有独钟的爱好者,我一直在寻找能够系统性地了解历代山水画发展脉络的资料。这套书的出现,可以说恰逢其时,极大地满足了我的需求。书的整体设计简洁大方,装帧精美,非常具有收藏价值。打开书本,我首先被书中收录的画作所震撼。每一幅画作都经过精心挑选,代表了不同时期、不同流派的最高艺术成就。我尤其喜欢书中对于“文人画”的解读,它不仅仅是对画作本身的赏析,更深入地探讨了文人画背后所蕴含的哲学思想、人生态度以及与自然相契合的精神境界。书中通过分析不同画家的作品,例如王维的诗中有画,画中有诗,米芾的“米点山水”,以及元代的四大家等等,让我更加深刻地理解了文人画“逸笔草草,神在其中”的艺术精髓。此外,书中对于一些山水画中的“元素”的分析,也让我受益匪浅。例如,对于“水”的描绘,从涓涓细流到汹涌瀑布,从静谧湖泊到浩渺江海,不同的处理方式展现出不同的意境和情感。再比如,对于“树木”的描绘,无论是松柏的苍劲,还是柳枝的柔美,都各具特色,而书中恰恰对这些细节进行了细致的解读,让我能够从更微观的角度去欣赏和学习。这本书不仅提升了我对山水画的审美能力,也为我的实际创作提供了源源不断的灵感。

评分当我第一次翻阅这套《历代画谱类编:山水(5)》时,就被其磅礴的气势和深厚的内涵所折服。作为一名对中国传统绘画艺术充满敬意的读者,我一直渴望能有一本能够系统性地梳理历代山水画脉络的著作,而这套书无疑成为了我心中的最佳选择。书中收录了大量珍贵的山水画作品,这些作品不仅在艺术价值上极高,更重要的是,它们承载了中国古代文人心中的山水情怀和精神寄托。我尤其喜欢书中对于“写意山水”的深入剖析。作者通过对不同时期、不同画家作品的解读,揭示了写意山水是如何从对自然物象的写实描摹,逐渐转向对意境的追求,对笔墨精神的抒发。例如,书中对元代画家黄公望的《富春山居图》的解读,让我感受到了那种“随心所欲不逾矩”的艺术境界,以及其中蕴含的冲淡平和的人生哲学。此外,书中还专题介绍了中国山水画中的“水源”与“云气”的处理技巧。那些或轻柔、或奔涌的水流,那些或缥缈、或浓厚的云雾,是如何通过巧妙的笔墨晕染,营造出画面的灵动感和呼吸感,都让我大开眼界。这本书不仅仅是一本画册,更是一部关于中国山水画艺术史的史书,它让我得以穿越时空,与古代的大师们对话,感受他们对自然的热爱,对生命的感悟。

评分我近期购入的这套《历代画谱类编:山水(5)》,在我对中国山水画的求索之路上,无疑是给我带来最大惊喜的一部作品。作为一名长期以来对中国传统水墨艺术情有独钟的读者,我一直深感历代山水画的博大精深,但苦于资料的零散,难以形成系统性的认识。这套书以其宏大的格局和严谨的考证,将中国山水画的发展脉络梳理得清晰而流畅。书中收录的作品之丰富,令人惊叹,从唐代的初具雏形,到宋代的繁荣鼎盛,再到元明清的不断演变,几乎每一个重要时期、每一个重要流派的代表作都得到了呈现。我特别喜欢书中对“全景山水”与“小景山水”的区分和解读。全景山水如北宋全景山水,气势恢宏,描绘天地万物的宏大景象;而小景山水则更注重细节的刻画,追求诗意的表达,充满了生活气息。书中通过对这些不同构图方式的分析,让我能够更好地理解画家在创作时所选择的视角和所要传达的情感。此外,书中对“山水画中的建筑”的专题研究,也让我耳目一新。那些掩映在山水之间的亭台楼阁、茅屋居所,它们不仅仅是简单的点缀,更是人与自然和谐共处的象征,是画家内心理想的寄托。这本书让我看到了中国山水画中,人与自然之间一种超越时空的对话,一种对生命、对宇宙的深刻体悟。

评分这套《历代画谱类编:山水(5)》当我拿到手的时候,着实被它厚重的分量和精美的装帧所吸引。封面古朴典雅,一看就充满了历史的韵味。我一直对中国古代的山水画有着浓厚的兴趣,总觉得那些山峦叠嶂、云雾缭绕的画面里,蕴藏着一种超然物外的精神意境。这套书恰好满足了我对山水画探索的渴望。翻开第一页,首先映入眼帘的是精心编排的引言,它不仅仅是对这套书内容的高度概括,更像是一次穿越时空的导览,引领我走进中国山水画的宏伟殿堂。里面的文字虽然学术性很强,但表述清晰,逻辑严谨,对于我这样非专业读者来说,也能够大致理解其核心思想。而最让我震撼的,还是书中收录的大量高清画作。每一幅都仿佛是从古籍中“复活”过来,色彩、笔触、墨韵,都得以最大程度地还原。我尤其喜欢其中对于不同时代、不同画家山水画风格的对比分析,这让我能更直观地感受到中国山水画演变的脉络,从唐代的苍劲雄浑,到宋代的意境悠远,再到明清的写实细腻,每一种风格都有其独特的魅力。看着这些画作,我仿佛能听到松涛阵阵,感受到山间的清风徐徐,甚至能闻到泥土的芬芳。这不仅仅是视觉的享受,更是一种心灵的洗礼。书中的一些题跋和考证部分,虽然文字量较大,但对于了解画作背后的故事、画家创作的心路历程,以及当时的社会文化背景,都有着不可估量的价值。我常常会花费很长时间去细读这些文字,试图从中挖掘出更多的信息,去理解画家们为何如此描绘自然,他们所寄托的情感又是什么。这本书无疑为我打开了一扇窗,让我得以窥见中国古代文人墨客与自然的深厚情谊,以及他们如何在笔墨之间,将对山川自然的敬畏与热爱,化为永恒的艺术篇章。

评分近期,我购买并深入阅读了《历代画谱类编:山水(5)》,这是一次极其难得的艺术启迪。作为一名一直以来都对中国古典山水画情有独钟的读者,我常常在欣赏那些水墨丹青构成的壮丽画卷时,思考其背后蕴含的文化底蕴和艺术传承。这套书以其极其详尽的内容和精美的图版,为我打开了认识中国山水画的全新视角。书中收录的画作,几乎囊括了中国山水画发展史上各个重要时期、各个主要流派的代表性作品。我特别喜欢书中对“北方山水”与“南方山水”风格差异的细致比较。北方山水多以雄浑壮阔、气势磅礴见长,如关仝、范宽等,而南方山水则以秀丽清雅、意境深远著称,如董源、巨然等。通过这些对比,我能更清晰地感受到不同地域的自然环境如何孕育出不同的艺术风格,以及画家如何将自然之美与个人情感巧妙地融合。此外,书中还对历代山水画中的“枯树”和“老树”的描绘进行了专题研究。这些看似不起眼的元素,在山水画中却起着至关重要的作用,它们不仅增添了画面的沧桑感和生命力,更常常寄托着画家的人生感悟。书中通过对不同画家笔下枯树、老树的形态、枝干、墨色的细致分析,让我看到了古人对于自然万物的深刻观察和艺术表现力。这本书是一部集艺术鉴赏、学术研究、绘画技法于一体的宝贵文献,极大地丰富了我的艺术视野。

评分这本《历代画谱类编:山水(5)》是我近年来阅读过的最让我感到振奋的一部艺术类书籍。作为一名对中国画有着长期关注的读者,我一直深感古代山水画博大精深,但苦于资料零散,难以形成系统认知。而这套书的出现,恰好填补了这一空白。它的内容之丰富,足以让任何一位对山水画感兴趣的读者感到满足。书中收录了自早期至明清时期的海量画作,几乎涵盖了山水画发展史上的每一个重要节点。我尤其欣赏书中对于不同时期画家作品的对比分析,例如,将唐代阎立本的山水与宋代范宽的《溪山行旅图》进行比较,让我能清晰地感受到不同时代审美取向的变化,以及山水画从写实向写意、从宏大叙事向个人情怀的转变。书中不仅仅提供了大量精美的图像,更重要的是,它提供了深入的文本解读。那些专业的艺术史论和绘画技法分析,虽然字数不少,但通俗易懂,能够引导读者去理解画作的深层含义。我尤其喜欢书中对于“笔墨情趣”的探讨,这四个字看似简单,却道出了中国画的灵魂所在。通过对不同画家的用笔、用墨的细致剖析,我仿佛能看到他们在创作时的心境,感受到他们笔下的生命律动。这本书让我明白,中国山水画不仅仅是对自然景物的描摹,更是画家内心世界的外化,是他们与宇宙对话的一种方式。它的阅读过程,对我而言,更像是一次与古代大师们的精神交流。

评分当我拿到这本《历代画谱类编:山水(5)》时,一种厚重的历史感扑面而来。作为一名一直以来对中国古典绘画艺术,尤其是山水画抱有浓厚兴趣的读者,我一直在寻找一本能够让我系统性地了解中国山水画发展历程的书籍。这套书无疑满足了我的这个愿望。它内容之丰富,几乎涵盖了从唐代到清代的各个时期、各个流派的代表性作品。我尤其沉醉于书中对“山水画中的舟船”的描绘。那些在江河之上,或悠闲漂泊,或奋力前行的舟船,它们不仅仅是画面中的交通工具,更是承载着诗意、旅途、甚至人生哲思的象征。书中通过对不同时期、不同画家笔下舟船的形态、大小、以及与周围环境的互动关系的细致分析,让我能够更深入地理解画家是如何通过这些微小的元素,来丰富画面的叙事性和情感内涵。例如,一叶扁舟在浩渺江面上,便能营造出一种孤寂而又辽阔的意境;而一艘载满行人的大船,则可能象征着人生的旅程与社会的生活。此外,书中还对“山水画中的远山与近景”的虚实处理进行了深入的探讨。那些朦胧远山,如何通过淡墨渲染,营造出空间的纵深感;而近景的细腻描绘,又如何增强画面的质感和生命力,都让我受益匪浅。这本书不仅仅是一本绘画作品的汇集,更是一部关于中国山水画美学思想和艺术哲学的百科全书,它让我对中国传统绘画艺术有了更深刻的理解和欣赏。

评分最近,我终于有机会将这本《历代画谱类编:山水(5)》从头到尾仔细地品读了一遍,这是一次充满惊喜的旅程。作为一名对中国古代山水画怀有浓厚兴趣的普通读者,我一直觉得那些画作背后隐藏着许多不为人知的奥秘。这套书以其严谨的学术态度和精美的视觉呈现,将这些奥秘一一展现在我面前。书中收录的画作,涵盖了从唐代到清代的各个时期,每一个朝代的特色都体现得淋漓尽致。我尤其被书中对“设色山水”的详细介绍所吸引,从早期的青绿山水,到后来的浅绛山水,再到色彩斑斓的院体山水,不同的设色方式赋予了山水画不同的生命力和视觉冲击力。书中不仅展示了精美的画作,还提供了详尽的图文分析,例如,对于一幅画中色彩的运用,不仅描述了颜色的种类,还分析了它们是如何通过冷暖、明暗的对比来烘托画面氛围,增强视觉效果。这一点对于我这样没有绘画基础的读者来说,尤其重要,它让我能够从更专业的角度去欣赏和理解一幅画的艺术价值。此外,书中对“山水画中的人物”的描绘,也进行了深入的探讨。那些隐居山林的高士,在田间劳作的农夫,抑或是行吟山间的诗人,他们不仅仅是画面的点缀,更是画家寄托情感、表达人生哲思的载体。这本书让我看到,中国山水画,是人与自然的和谐统一,是艺术家对生命、对宇宙的深刻感悟。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![大都美术馆油画藏品选 [A selection of oil paintings from Dadu Art Museum] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12230957/5a16952fN2d9fef3a.jpg)

![有趣的石头画/创意美术设计系列辅导丛书2 [Manual design of creative art] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12233805/5a211ee2N567185ec.jpg)

![西方绘画大师传世精品·原作高清大图临本:西斯莱 [Great Works of Western Painting Masters] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12312631/5acdced2Nefd54eb5.jpg)