具体描述

内容简介

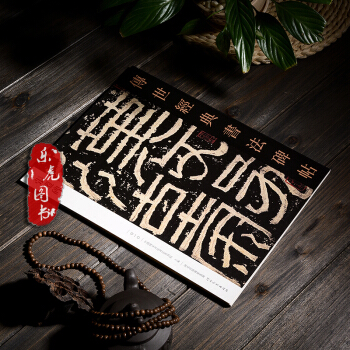

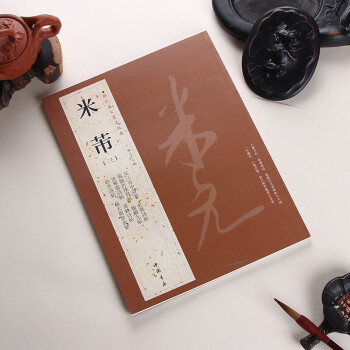

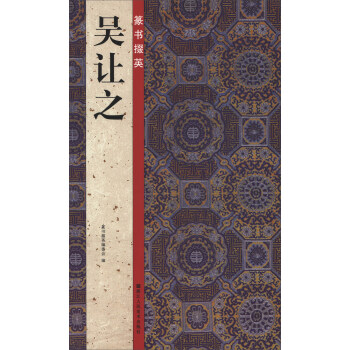

篆书是大篆、小篆的统称。笔法瘦劲挺拔,直线较多。起笔有方笔、圆笔,也有尖笔,手笔“悬针”较多。《篆书掇英:吴让之》选取历代书法大家的篆书名碑,精编精印,底本精良,释文准确,是广大书法爱好者和研究者学习、临摹的范本。内页插图

前言/序言

篆书是大篆、小篆的统称。大篆指金文、籀文、六国文字,最早的大篆可追溯至三千年前的甲骨文,它们保存着古代象形文字的明显特点。小篆也称秦篆,是秦国的通用文字,大篆的简化字体,其形体匀停齐整,较大篆容易书写。小篆笔法圆融平正,结体典雅和平,是整个篆书系统中最为定型的统一字体。初学篆书者宜从小篆人手。现代汉字就是从小篆演变而来的。《篆书掇英》丛书从历代篆书中精选最有代表性的经典碑帖,以飨读者。吴让之生于清嘉庆四年(一七九九),卒于同治九年(一八七○),原名廷畅,字熙载,因避同治帝讳,改字让之,号让翁、晚学居士、方竹丈人等。江苏仪征一今江苏扬州一人,清代著名篆刻家、书法家。

吴让之少时博学多才,曾数次参加科考并中秀才,其后与文人雅士多有交往,见识渐广,为包世臣入室弟子。吴让之诸体皆工,篆书和隶书学邓石如,行书和楷书取法包世臣,其书法于篆隶功力尤深。特别是他的小篆点画舒展飘逸、圆劲流美,结体瘦长疏朗'行笔稳健流畅,灵动典雅,婉曲妩媚,为世人所重。对后来的赵之谦、吴昌硕均有影响。篆刻得邓石如精髓,能独树一帜,上追汉印,发展完善了「邓派」篆刻艺术,在明清流派篆刻史上具有举足轻重的地位。

吴昌硕曾赞让之日:『韵之古隽者不可度,盖有守而不泥其迹,能自放而不逾其短。』对吴让之篆书那种肃穆秀逸的韵味和书印合一的神境,作了恰如其分的评价。

《吴均帖》,篆书原作现藏日本。吴让之书梁代著名文学家吴均的美文。是书篆体修长,笔力挺秀,上紧下松,线条流畅,使转自如;结字严谨巧妙,章法左右顾盼,乃篆书中的上品。《唐宋诗》,吴让之书于清咸丰五年(一八五五)仲春,其中唐诗十一首,宋诗一首。是书上下呼应,法度整饬;结体规整端庄,用笔含蓄儒雅,韵味无穷。

用户评价

我是在一个偶然的机会接触到这本书的,起初只是被它的名字所吸引。深入阅读后发现,作者的文字功底极其深厚,叙述方式非常细腻,将复杂的内容阐述得深入浅出,让人在轻松的阅读过程中,也能领悟到不少精妙之处。尤其是一些旁征博引的地方,作者的知识面之广令人叹服。读完后,我的心中涌起一股强烈的冲动,想要去了解更多相关领域的知识。这种能激发读者求知欲的作品,无疑是值得一读再读的佳作。

评分这本书的结构安排得非常合理,逻辑清晰,层次分明。从宏观的背景介绍到微观的细节分析,每一步都衔接着自然,没有丝毫的生硬感。阅读过程中,我发现作者在处理不同观点时的态度非常客观和审慎,没有片面地夸大或贬低任何一方,这在同类书籍中是相当难得的。正是这种严谨的治学态度,使得全书的论述充满了说服力,让人不得不信服。

评分这部书的装帧设计真是别具匠心,从封面到内页的排版,都透露出一种古典而又不失现代感的韵味。纸张的选择也非常考究,那种微微泛黄的质感,拿在手里就仿佛能感受到时光的沉淀。每一次翻阅,都像是在进行一场与古人对话的仪式。尤其是那些精心挑选的插图和版式布局,使得整本书的阅读体验非常流畅。虽然我个人对这方面的专业知识涉猎不深,但光是这份对书籍本身的敬意,就足以让人爱不释手。它不仅仅是一本书,更像是一件值得收藏的艺术品。

评分这本书对于我个人的启发非常大。它不仅仅提供了知识,更重要的是,它提供了一种思考问题的新角度和新方法。在阅读过程中,我常常会停下来,对照自己的理解进行反思,这种自我对话的过程,让我对很多事情的看法都有了新的认识。它像是一面镜子,映照出我知识结构的不足,同时也指引着我未来学习的方向。我认为,任何对提升自我认知有追求的人,都应该将这本书列入必读清单。

评分初看这本书,我以为它会是一本枯燥的学术著作,但出乎意料的是,作者的叙事手法非常生动,充满了故事性。他仿佛是一个引人入胜的讲述者,将那些陈旧的知识点用现代的视角重新包装,使之焕发出新的生命力。读起来丝毫没有压力,反而有一种沉浸其中的乐趣。这种将知识与趣味完美结合的能力,是许多作者梦寐以求的,而这本书却做到了。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有