具体描述

内容简介

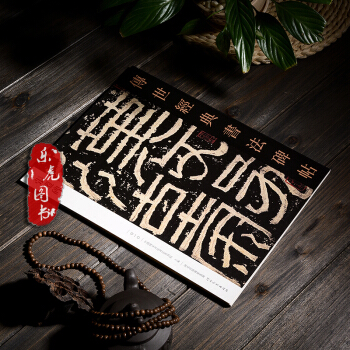

由浙江古籍出版社编辑的《王羲之十七帖*美的字/大家墨宝》精选王羲之《十七帖》中形体美、清晰度高的字汇编成书,一字一面,力求从微观角度展示王羲之《十七帖》草书之美。此帖极具王书神韵和风采。编选上注重范字的清晰美观,编排上重视难易的合理搭配。文字简洁,指导得法。用户评价

这本书的装帧风格,用“沉郁”来形容或许最为贴切。它没有采用那种现代书法书籍常见的亮色装裱,而是选择了一种哑光的深色系为主调,这使得原本就厚重的笔墨内容,在视觉上又增加了一层历史的厚度感。这种设计哲学,很符合作品本身的基调——它不是用来炫技的,而是用来传承和沉思的。翻阅时,我特别留意了释文和考据的部分,编者在这方面做得非常严谨,提供了大量的背景信息,帮助我们理解在特定历史情境下,书写者心境是如何影响笔法的。这让我意识到,学习书法,最终还是要回到对人性的洞察上来。字里行间流露出的那种自信、从容和对世事的洞明,是任何技巧练习都无法替代的“气场”,而这本书巧妙地通过其呈现方式,加强了这种历史的厚重感和精神的穿透力。

评分我家里收藏了不少碑帖,但这一本的临摹难度可以说是登峰造极了,也正因为难,才更引人入胜。我尝试用不同的笔尖去模拟那些关键的笔画,比如那个著名的“蚕头燕尾”,但总是少了那么一丝丝的“筋骨”。这本书的影印质量非常高,连纸张纤维的细微走向都能看清,这对于钻研笔法的人来说,简直是无价之宝。我发现,很多大师的用笔,看似一气呵成,但仔细观察那些“侧锋”和“中锋”的转换点,会发现细微的提按顿挫是极其讲究的。比如,一个横画起笔时的侧锋切入,如果力度稍大,就会显得咄咄逼人;力度稍小,又会显得软弱无力。这本书里的范例,完美地展示了那种“恰到好处”的力度美学,让人在反复的对照和练习中,不断修正自己对“力透纸背”的肤浅理解。

评分坦白说,我一开始只是被名字吸引,觉得这个名字有一种古典的诗意。真正开始研习其中的章法布局后,才明白什么叫做“法度森严下的自由飞扬”。初看之下,可能觉得字与字之间关联性不强,单个看也都很精彩,但当你把整幅作品放在一个更大的视野下去审视时,那种内在的秩序感就显现出来了。行与行之间,虽然错落有致,却又形成了一种流动的气场,仿佛有一股无形的力量牵引着读者的目光从上至下,从左至右地游走。它没有刻意去追求那种整齐划一的僵硬美感,而是将“变化”内化为一种基本的美学原则。这种布局的智慧,对于我们现在追求效率和快速表达的时代来说,是一种极佳的提醒:真正的深度往往藏在那些不显眼的空间关系之中,需要静下心来细细品味,才能领悟其中精妙的平衡之道。

评分如果用一个词来概括这本书给我的感受,我会选择“韵律”。它不是那种平铺直叙、一眼望到底的风格,而是需要你反复阅读、甚至默读的。我试着对着书中的内容,不看字形,只感受笔画之间的空间关系和速度变化,仿佛就能听到那毛笔在宣纸上摩擦时发出的轻微“沙沙”声。特别是那些连绵的草写部分,转折的弧度处理得极其圆润,但圆而不滑,方而不滞。这种对节奏的把握,完全体现了作者对于情感表达的精妙控制,知道什么时候应该加速,什么时候应该停顿蓄力。它教会我的,不仅仅是写字的方法,更是一种观察世界、处理复杂信息的方式——懂得如何铺陈,如何收敛,如何让整体的叙事达到一种高潮后的和谐宁静。这对于任何从事创意工作的人来说,都是一种极好的启示。

评分这部书法作品集,光是捧在手里就能感受到一股沉静而又磅礴的力量。装帧设计上,那种古朴的墨香和现代的印刷工艺结合得恰到好处,让人爱不释手。我特别喜欢它对纸张的选择,那种略带粗粝的纹理,仿佛能让观者的指尖直接触摸到千年前的笔触。展开其中一页,那墨韵的浓淡干湿变化,简直就是一场视觉的盛宴。有些字的笔画末端,收得极其干净利落,像刀削斧凿,而另一些地方,墨色却晕染开来,带着一种浑然天成的气韵。这种对比,恰恰体现了作者对笔锋的绝对掌控力,收放自如,不是靠蛮力,而是源于对线条本质的深刻理解。看久了,你会发现,它不仅仅是文字的堆砌,更像是一篇篇无声的音乐,高低起伏,抑扬顿挫,每一个转折都充满了生命力,让人在静观中体会到一种极致的审美享受。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有