具体描述

内容简介

鲁迅不仅是伟大的文学家和思想家,而且是一位优秀的书法家。郭沫若曾称其书法“远逾宋唐,直攀魏晋。”鲁迅书法多为行书。综观其风格特点,当以颜真卿《争坐位帖》脱出,上融篆隶、章草意,下掺宋人笔、明清间翰札法,形成了朴质浑厚、外柔内刚、疏朗雅洁、洒脱灵便的艺术风格。大幅书作,注重章法、结体工稳、用笔凝重朴拙,舍细节而重大体,气缓意阔、气韵直入魏晋,足见其书法艺术修养之精深。小幅信札、文稿,则信手拈来,心闲手熟,因时变体,草草不工而古法具备,常得天真烂漫之趣,足见其早年书法临池之功厚。鲁迅书法在各个时期各有其特点。本书选取了鲁迅各阶段书法代表作品,以供人观摩学习。用户评价

如果要用一个词来形容这套书带给我的感受,那应该是“沉浸式体验”。它不仅仅是让我们看清楚了碑刻上的每一个细节,更重要的是,它引导我们去感受书写者在刻制或书写时的心绪波动。我记得有一篇选材是关于某个文人的手稿,那上面的点画,充满了不经意的变化,却又暗含着极高的功力。 这套丛书在描述这些“不经意”时,非常到位,它会告诉你,看似随意的撇捺,其实是手腕在特定角度下的微妙调整造成的,而不是凭空产生的效果。这种对创作过程的深入还原,对于想要摆脱匠气、追求自然天成的学习者来说,是无价之宝。它让我明白,书法的美,往往就藏在那些细微的、难以察觉的转折和呼应之中,而这套书,就是一把钥匙,帮我们找到了这些宝藏。

评分这套关于中国碑刻艺术的丛书,尤其是针对那些历史悠久、艺术价值极高的碑帖的临摹范本,简直是书法学习者的福音。我最近沉迷于魏晋时期的风格,那种古朴苍劲、浑厚内敛的气韵,是现代人很难在日常生活中接触到的。这套书的选材非常讲究,不单单是罗列作品,更重要的是它对每一个细节的处理都做了深入的剖析。比如,对某个字的点画起笔、行笔中的提按顿挫,都有非常细致的图解说明,这对于初学者来说,比光看拓片临摹要直观太多了。 它不仅仅是一个“照着写”的工具书,更像是一位经验丰富的老书法家在你身边手把手地指导。书中对历代名家的风格流变也有清晰的梳理,让你在临摹的同时,能够理解为什么这个时期的书法会呈现出那样的面貌。比如,从汉隶的方折到楷书的成熟,中间的过渡和审美取向的变化,通过这些范本的对比阅读,让人茅塞顿开。我特别欣赏它在墨色和纸张选择上的考究,即便是印刷品,也力求还原出原碑帖那种历史的沧桑感,这对于培养学习者的“眼力”至关重要。好的范本,首先得有好的“相”,才能引导出好的“形”。

评分我过去在临习一些碑刻时,最大的困惑就是结构上的处理。尤其是那些体量较大的字,在有限的空间内如何做到疏密得当、重心稳定,总显得有些捉襟见肘。这套丛书在这方面的解析真是下了大功夫。它不像有些资料只是简单地给出字帖,而是把一些难点字进行了拆解分析,比如一个“之”字,不同的碑刻版本会有不同的写法,它们在重心和姿态上的差异,作者都给出了自己的见解和倾向性的指导。 尤其是对不同地域、不同时期的碑刻进行横向对比时,那种地域性的审美趣味和时代风貌的差异就显现出来了。比如,北碑的雄强和南帖的秀美,在范本的选择和讲解中体现得淋漓尽致。这对我拓展视野,避免陷入单一书风的泥淖,提供了极大的帮助。我感觉自己不再是孤立地学习某一个字,而是将它置于整个中国书法史的坐标系中去理解它的价值和意义,这是一种更立体的学习体验。

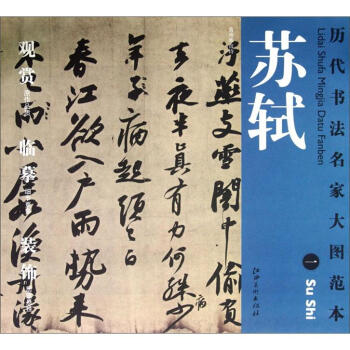

评分说实话,现在市面上的书法教材五花八门,很多都是为了商业化而快速出版,内容深度和广度都远远不够。但这一套丛书显然是经过了长期的学术积累和精心策划的。它更侧重于“打基础”和“筑体系”,而不是追逐一时的热点。我个人对宋代的苏轼、黄庭坚的行书情有独钟,他们的作品虽然看似潇洒恣意,实则内含万千法度。这套书里对这些大家作品的选取,非常精准地抓住了他们最具代表性,也最能体现其个人精神面貌的篇章。 我常常在想,临摹的最高境界不是形似,而是神似。而要达到神似,就必须先对书家的心性和所处的时代背景有深入的理解。这套书的导读部分虽然不长,但寥寥数语往往能点出关键,比如对某段文字所表达的情感,如何通过笔势的连带和结体的欹侧来表现。这让我的临习过程从机械的重复,上升到了一种精神层面的对话。每次对着这些墨迹反复揣摩,都感觉自己的心境也随着笔墨的起落而沉静下来,这才是书法学习真正的魅力所在。

评分作为一名业余的书法爱好者,我最看重的是资料的权威性和实用性之间的平衡。很多学术性的碑帖研究资料过于晦涩难懂,对于日常练习者来说,读起来费力气,难以快速转化为实际的笔墨技巧。而这套丛书的编写风格,就拿捏得恰到好处。它既有严谨的考据和释文,保证了资料的可靠性,同时在讲解临习要点时,语言又非常口语化和直白,没有那种高高在上的学术腔调。 比如,它对某些拓片上模糊不清的笔画,会引用不同版本进行交叉验证,并给出最合理的推测,这极大地解决了我在临摹过程中遇到的“断笔”难题。我过去常常因为不确定某个笔锋的出处而停滞不前,但有了这些详尽的参考,临习的效率和信心都大大增加了。这套书让我深刻体会到,好的教材是能够跨越专业和业余的界限,真正服务于每一个热爱传统艺术的人。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有