具体描述

产品特色

编辑推荐

鲁迅文学奖得主王跃文作品!以史为镜,述为官之道。全国热销超100万册!

讲述一代名相陈廷敬铁腕治吏故事。康熙一朝五十多年政政坛名臣,演绎“等、稳、忍、狠、隐”的政坛韬略。

凤凰网、腾讯、新浪、网易、搜狐等各大门户网站及媒体竞相报道,讲述一代名相陈廷敬行走政坛五十余年生涯,体现他揭时弊、倡清廉、恤百姓,充满着济世救民的理想主义情怀。

以史料为基础塑造了名相陈廷敬清廉、仁厚、强干、铁腕的为官形象。故事情节既明快又沉重,给今人以启迪与警鉴。

内容简介

《大清相国(典藏版)》塑造了以陈廷敬为主要代表的大臣群相,反映了一个特定历史境遇中官场人物的人格、道德和行为的艰难选择,再现出三百多年前的官场风云。

小说着重刻画了清代名相陈廷敬曾这个历史人物,陈廷敬原名陈敬,二十一岁中进士,因同科进士中有两个陈敬,顺治皇帝给他赐名廷敬,从此声名鹊起士林。他从晋身官场之日起,就同后来权倾天下的明珠、索额图恩怨难断,又遭遇徐乾学、高士奇等康熙心腹的明争暗斗。君王如虎,同僚似狼。陈廷敬如履薄冰半辈子,慢慢悟透官场秘诀,终于建功立业,名垂青史。他入仕五十三年,历任康熙帝师,工、吏、户、刑四部尚书,至文渊阁大学士、《康熙字典》总修官等职,最后老死相位。

康熙朝名臣辈出,那时候的官场关系复杂,几乎没有人能独善其身,为何唯陈廷敬为官善始善终?带着这样的疑问,作者王跃文查阅了大量史料,终成《大清相国》。究其原因,可总结为以下几句话:清官多酷,陈廷敬是清官,却宅心仁厚;好官多庸,陈廷敬是好官,却精明强干;能官多专,陈廷敬是能官,却从善如流。

作者简介

王跃文,湖南溆浦人,当代作家,湖南省作家协会主席。出版有长篇小说《国画》《梅次故事》《大清相国》《苍黄》《朝夕之间》《亡魂鸟》及小说集《漫水》《无雪之冬》,杂文集《幽默的代价》等。曾获湖南青年文学奖、湖南省文艺奖。精彩书评

王跃文表示,他也知道书中陈廷敬的形象已经影响到不少公职人员。“任何历史都是当代史”,这在王跃文看来,历史有很多惊人的相似之处:“比如,康熙初年,金融秩序很混乱,康熙任命陈廷敬”督理钱法“,用今天的话就是整顿金融秩序、理顺货币关系。再比如,后人所称的”康乾盛世“,在康熙中叶后,国家逐渐富裕起来,社会的奢靡之风开始盛行,陈廷敬就提出整顿礼仪制度的建议,得到皇帝赞誉。”——摘自《一财经日报》(2013年12月13日)

精彩书摘

顺治十四年秋月,太原城里比平常热闹。丁酉乡试刚过,读书人多没回家,守在城里眼巴巴儿等着发榜。圣贤书统统抛却脑后了,好好儿自在几日。歌楼,酒肆,茶坊,尽是读书人,仙裾羽扇,风流倜傥。要么就去拜晋祠、登龙山,寻僧访道,诗酒唱和,好不快活。文庙正门外往东半里地儿,有家青云客栈,里头住着位读书人,唤作陈敬,山西泽州人氏,年方二十。只有他很少出门,喜欢待在客栈后庭,终日读书抚琴,自个儿消闲。他那把仲尼琴是终日不离手的。后庭有棵古槐,树高干云。每日清晨,家佣大顺不管别的,先抱出仲尼琴,放在古槐下的石桌上。

陈敬却已梳洗停当,正在庭中朗声读书。掌柜的起得早,他先是听得陈敬读书,过会就听到琴声了。他好生好奇,别人出了秋闱,好比驴子卸了磨,早四处打滚去了。那外头喝酒的、斗鸡的、逛窑子的,哪里少得了读书人!只有这位陈公子,天天待在客栈,不是子日诗云,就是高山流水。大顺不过十三岁,毕竟玩性大。每日吃过早饭,见少爷开始读书抚琴,就溜出去闲逛。他总好往人多的地方凑,哪里斗鸡,哪里说书,哪里吵架,他都要钻进去看看。玩着玩着就忘了时光,突然想着天不早了,才飞跑着同客栈去。大顺见少爷并没有生气的意思,就把听到的见到的都说来听。

这日大顺出门没多久,飞快地跑了回来,顾不得规矩,高声叫喊道:“少爷,中了中了,您中了。”

陈敬琴声戛然而止,回头问道:“第几名?”

大顺摸摸脑袋,说:“几名?我没数。”

陈敬忽地站了起来:“没数?肯定就不是第一了!”

大顺说:“少爷,能中举人就了不起了啊,哪能都中第一名!”。

陈敬复又坐下,低头良久。他想自己顺治八年应童子试,考入潞安州学,中的可是第一名。那年陈敬才十四岁。他是同父亲一起赴考,父亲却落了榜。他自小是父亲发的蒙,考试起来竟然父不如子。父亲虽觉脸上无光,却总喜欢把这事儿当段佳话同人说起。不几年,陈敬的名字便传遍三晋,士林皆知。

大顺就像自己做错了事,不敢多说,一边儿垂手站着。大顺十岁那年就跟着少爷了,知道少爷不爱多话,也看不出他的脾气。可大顺就是怕他,说话办事甚是小心。陈敬突然起身往外走,也不吩咐半句。大顺连忙把古琴送进客房,出门追上陈敬,低头跟在后面。

文庙外的八字墙上,正是贴榜处,围了好多人,闹哄哄的。榜下站着两位带刀兵丁,面呆眼直,像两尊泥菩萨。陈敬走上前去,听几个落榜士子正发牢骚,说是考官收了银子,酒囊饭袋都中举了,孑L庙变成了财神庙。几位读书人撸袖挥拳,嚷着要见考官。陈敬并不认得他们,就顾不得打招呼,只从头到尾寻找自己的名字。他终于看见自己的名字了,排在第二十八位。

抬眼再看看榜首,头名解元名叫朱锡贵,便故意问道:“朱锡贵?我可是久仰他的大名了!”

原来士子们都知道,今年应试的有位朱锡贵,曾把“贵”字上头写成“虫”字,大家背地里都叫他朱锡虫。这个笑话早就在士林中间传开了,谁都不把这姓朱的当回事儿,只道他是陪考来的。哪知他竟然中了解元!正是这时,一位富家公子打马而来,得意洋洋地看了眼皇榜,歪着脑袋环顾左右,然后瞟着陈敬:“在下朱锡贵,忝列乡试头名,谓之解元,得罪各位了!”

陈敬抬头看看,问:“你就是那个连名字都不会写的朱锡贵?”

……

用户评价

这本书的装帧和纸张质感,也体现了“典藏”二字的价值。拿到手上沉甸甸的,内页的排版疏密有致,字体清晰锐利,即便是长时间阅读,眼睛也不会感到疲劳。这对于我这种习惯于深度阅读的人来说,是一个非常重要的体验加分项。我甚至愿意花时间去品味那些作者在细节上精心设计的注释和后记,它们像是隐藏在主线故事背后的彩蛋,为我们这些历史爱好者提供了更多的挖掘和考证的乐趣。我感觉作者在写作过程中,一定多次出入图书馆和故纸堆,将那些冰冷的史料温度和人性进行对接,最终呈现出了一种既有学术严谨性,又不失小说感染力的独特文风。每次合上书本,总有一种意犹未尽、仿佛刚从一个古老的时空隧道中抽身出来的恍惚感。

评分我个人对文学作品的评判标准之一,是它是否能提供一种超越时代的情感共鸣。尽管故事背景设定在几百年前,但书中对于“责任”与“妥协”的探讨,在今天看来依旧振聋发聩。比如,在面对不可抗拒的时代洪流时,如何坚守住内心的道德底线,如何在既定的框架内发挥最大的能动性去改善民生,这些主题是永恒的。作者的高明之处在于,他让读者看到了权力的重量——那不仅仅是荣耀,更是日日夜夜背负在肩上的沉重枷锁。我尤其欣赏作者没有把人物塑造成一个孤胆英雄的形象,他花了大量笔墨去描绘支撑这个“相国”的整个文官体系和后勤网络,展现了“治大国如烹小鲜”的复杂性,以及任何伟大的成就背后,都离不开无数普通人的默默付出和体系的稳健运行。这是一部值得反复品味的佳作。

评分这本书的封面设计着实抓人眼球,那种沉稳的墨绿色配上烫金的字体,一股历史的厚重感扑面而来,让人忍不住想翻开看看里面的乾坤。我一直对那个时代的官场生态很感兴趣,毕竟那是中国封建王朝最后的辉煌与挣扎并存的时期。刚开始翻阅时,我有些担心叙事会过于沉闷,毕竟“相国”这个题材很容易写成枯燥的政治教科书。然而,作者的笔触却出乎意料的细腻。他并没有停留在简单的权力斗争描述上,而是深入到人物的内心世界,描绘了在那个复杂环境中,一个身居高位者如何平衡家族利益、朝堂规矩与个人抱负之间的微妙关系。那种在夹缝中求生存、在铁律下寻求突破的挣扎感,读来让人唏嘘不已。特别是对于礼仪和制度的描写,非常考究,可以看出作者在史料上下了极大的功夫,使得整个故事的背景如同画卷般徐徐展开,真实得让人仿佛能闻到朱漆大门的木香和官袍的料子味。

评分我向来推崇那种能够将宏大历史背景与微观个体命运结合得恰到好处的作品,而这本读物的叙事节奏就把握得非常到位。它不像有些历史小说那样,为了追求史诗感而牺牲了故事的流畅性,读起来磕磕绊绊。这本书的叙事张力十足,高潮迭起,却又能在关键的转折点上戛然而止,引人深思。最让我感到惊艳的是人物塑造的立体感。那些配角,哪怕只是昙花一现的幕僚或地方官员,都有着自己独特的生存哲学和动机,绝非推动主角前进的工具人。比如那位性情乖张的御史,他的每一次弹劾,都让人感受到体制内部那种互相制衡的微妙力量,让人拍案叫绝。阅读过程中,我常常会停下来,思考如果是我处在那个位置,会做出何种抉择。这种沉浸式的代入感,是衡量一部优秀历史小说的重要标准,而它无疑做到了。

评分说实话,阅读这类题材的书籍,最怕的就是“过度解读”或“强行说教”,把历史人物脸谱化。但这本书的作者显然有着极高的文学素养和历史敬畏心。他似乎更倾向于展示“为什么会这样”,而不是简单地判断“对与错”。他笔下的“相国”,并非一个完美的圣人,也有其人性的弱点和时代的局限性。这种复杂性,才是历史的真相。我特别留意了作者处理政务辩论场景的方式,那些朝堂上的交锋,引经据典,辞锋犀利,读起来有一种智力上的快感。不同学派的思想碰撞,不同地域的利益诉求,都被巧妙地编织在情节之中,让读者在享受故事的同时,也能温习一番那个时代的主流思想光谱。这种润物细无声的知识渗透,比直接灌输要高明得多。

评分物流给力好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好

评分么卡提兔子下午说快结课恶习小JJ就去问有证据

评分王岐山推荐的书,学习下

评分一直想入手的一本书,喜欢

评分商品质量还不错,非常满意,配送速度快啊,而且配送员态度也非常好。

评分感觉是盗版书,外面包装完好,内里书页破损,纸质也很差,第一次在京东买书,却真的寒心

评分服务好,配送速度快。

评分2.人物智商白痴化。大臣争斗经常白痴化,官场上斗争,不是随便鸡毛蒜皮都要你死我活的,做事情要分轻重,斗争要拿大事来斗。小事就你死我活的斗,赢了也伤害不了别人皮毛,何必呢。

评分书一般,尤其是纸很一般,还有点糙,印刷还算清楚

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![肉桂色铺子及其他故事 [The Cinnamon Shops and Other Stories] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12203193/59ddbb40Nb8b6bdca.jpg)

![猎魔人(卷5):火之洗礼 [The witcher: wiedzmin: chrzest ognia] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12204713/59ef0873N34c53b1f.jpg)

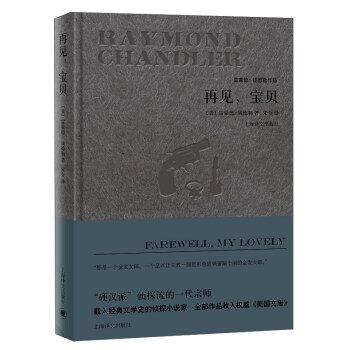

![漫长的告别/雷蒙德·钱德勒作品 [The Long Goodbye] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12206252/597ebcfdNc2105b45.jpg)

![湖底女人/雷蒙德·钱德勒作品 [The Lady in the Lake] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12206258/597af868N7d489861.jpg)

![高窗/雷蒙德·钱德勒作品 [The High Window] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12206268/597e8e08N25f867da.jpg)

![长眠不醒/雷蒙德·钱德勒作品 [The Big Sleep] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12206272/597af872N7af8fdb0.jpg)