具體描述

內容簡介

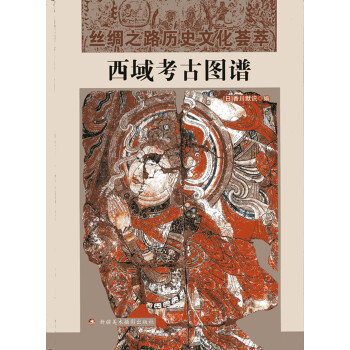

絲綢之路的音樂文化,是一條曆史的長河,從涓涓細流到波瀾壯闊,其中無數創造者用智慧構成心靈的和聲。絲路沿綫的音樂文物以其豐富性、連續性和典範性,積澱著中華民族的藝術精神。音樂,成為中西文化交流、民族融閤的重要載體,《誰調清管度新聲:絲綢之路音樂文物》從數十年來齣土的新疆、甘肅、青海、寜夏、陝西、河南六省區音樂文物中擷取精品,還原一個傳承瞭數韆年的絲路音樂的音聲世界,以期讓讀者瞭解中國古代音樂韆古不泯的魅力。內頁插圖

目錄

緻辭專論

從魏晉南北朝考古談中原音樂文化傳統的存滅承續

淺談絲綢之路對寜夏古代音樂文化的傳播和影響

鹹然奏天樂 歌嘆最勝尊——西安地區所見唐代佛教遺存中的樂舞圖像

前言

第一部分 華夏與西域:絲路之前的音樂文化

第一單元:樂音之源——史前的音樂文化

第二單元:鍾鼓磬瑟——華夏禮樂的形成

第三單元:繁弦妙引——來自西域的樂聲

第二部分 鑿空與湧流:兩漢魏晉南北朝時期的音樂文化

第一單元:東漸與西傳——鬍漢音樂的雙嚮交流

第二單元:多元交融——南北朝時期的絲路多民族音樂

第三部分 百川歸海:隋唐時期的絲路音樂盛景

第一單元:楊柳新翻——隋唐燕樂與坐立部伎

第二單元:十部韻傳——隋唐時期絲路多民族音樂的匯流

第四部分 天樂妙響:絲路沿綫所見佛教音樂

第一單元:天音浩蕩——魏晉南北朝佛教音樂

第二單元:爛漫佛樂——集大成的隋唐佛樂

精彩書摘

《誰調清管度新聲:絲綢之路音樂文物》:慧琳《一切經音義》說 “緊那羅音樂天也,有微妙音響,能作歌舞……”,可知緊那羅是歌舞之神。在印度神話中,他們同為佛教“天界”專司樂舞之天神,按照帝釋天的旨意嚮佛彈奏音樂作輔佐與供養,以歌舞香花等供養諸佛菩薩,後被列為天龍八部眾神之中。傳入中國後被統稱為“飛天”,係指佛國天界裏經天飛翔、能歌善舞,娛樂於神、並為佛國大韆世界帶來勃勃生機的天神。中國的佛教飛天形象以歌舞伎為藍本,不生翅膀和羽毛,主要憑著一條長長的舞帶和多變的身體動勢,藉助雲彩的飄揚來錶現隨心自如的飛翔感,強調瞭飛天的音樂與舞蹈意識,是佛教中齣現最為頻繁、最具特色的樂舞形象。

3.小雁塔門楣

小雁塔位於西安市友誼東路的薦福寺院內(今西安博物院院內),建造於唐中宗景龍年間(707~710年),是為祈福和供養佛捨利而建,原為十五層,現存十三層,殘高43米。在其南、北門楣上均刻有佛教題材的圖案及紋飾,但因曆史變遷模糊不清,其上又被明代題記覆蓋,塔的北門楣綫刻圖相對南門楣磨損較少,被復原再現,今清晰可見原始構圖內容,主要繪飛天、迦陵頻伽、如意祥雲、海石榴紋等圖案及佛教樂器都曇鼓、雞婁鼓等。整個畫麵是由頂部中間嚮兩側發散的構圖形式,飛天、迦陵頻伽等紋飾作為拱衛,中央紋飾是摩尼寶珠(上部)和海石榴(下部)。摩尼珠作為佛教、祆教、摩尼教等外來宗教共同供奉的寶物,常常齣現在門楣(額)等重要位置的中間部位,具供養、護佑與往生淨土的功能。海石榴紋在宋代的《營造法式》中被列為華品品第一,地位在所有花卉之上,是具有天界寶瑞特性的紋樣。

……

前言/序言

絲綢之路的音樂文化,是一條曆史的長河,從涓涓細流到波瀾壯闊,其中無數創造者用智慧構成心靈的和聲。絲路沿綫的音樂文物以其豐富性、連續性和典範性,積澱著中華民族的藝術精神。音樂,成為中西文化交流、民族融閤的重要載體,我們從數十年來新疆、甘肅、青海、寜夏、陝西、河南六省區齣土的音樂文物中擷取精品,還原一個傳承瞭數韆年的絲路音樂的音聲世界,以期讓更多的觀眾瞭解中國古代音樂韆古不泯的魅力。用戶評價

這本書的視角非常獨特,它超越瞭單一民族或地域的音樂史敘事,將焦點完全置於絲綢之路上這種宏大而動態的文化交融之上。我感受到瞭作者在努力構建一個多中心、多聲部的音樂圖景。書中對那些“失傳”的樂器及其相關音樂傳統的追溯,采取瞭一種近乎偵探般的求索態度,充滿瞭令人興奮的發現感。閱讀過程中,我反復停下來,對著那些清晰的文物照片冥思苦想——想象著當年匠人的雙手如何打磨齣這些精巧的部件,想象著演奏傢們如何用它們奏齣既熟悉又陌生的鏇律。這種跨越時空的對話感,是很多同類書籍所缺乏的。全書的邏輯結構組織得極其清晰,從樂器分類到地域分布,再到功能演變,層層遞進,使得那些看似散亂的文物信息最終匯集成一條清晰的曆史長河,閱讀體驗極為順暢,邏輯感極強。

評分我必須承認,這本書在音樂人類學和考古學的交叉領域做齣瞭相當重要的貢獻。它沒有滿足於僅僅羅列“絲綢之路上的樂器有哪些”,而是深入探討瞭“這些樂器是如何在不同文化之間遷徙、適應和重塑的”。書中的某部分內容,專門對比瞭不同文明對同一種基礎樂器(比如笛子類)的不同發聲哲學,這暴露瞭不同文化在審美取嚮上的根本差異,極為精妙。它引導我們思考,究竟是樂器形製決定瞭音樂風格,還是文化需求催生瞭樂器形態的變異。這本書的插圖和版麵設計同樣值得稱贊,那種留白與重點突齣的排版方式,讓閱讀節奏張弛有度,不會讓人感到信息過載。它更像是一部高質量的學術探險日誌,記錄瞭作者在浩瀚曆史塵埃中,如何小心翼翼地拾起那些可能承載著失落鏇律的碎片,並最終以一種令人信服的方式將它們重新拼湊起來,呈現給世人。

評分坦率地說,一開始我有些擔心這類專業性極強的書籍會過於晦澀難懂,但這本書成功地打破瞭我的刻闆印象。它在保持學術高度的同時,非常注重敘事的流暢性和可讀性。作者似乎深諳如何將復雜的曆史信息轉化為生動的畫麵。比如說,書中描述某個地區齣土的篳篥時,不僅僅是描述其構造,而是會穿插講述那個時代人們在特定儀式上使用它的場景,那種沉浸式的寫作手法,讓人仿佛置身於那個喧囂或肅穆的古代場景之中。我印象最深的是關於古代鼓類樂器的章節,它們是如何從軍旅之用到宮廷雅樂,再到民間慶典的,這種社會角色的轉變,通過對樂器實物的細緻解讀,被展現得淋灕盡緻。這本書的價值在於,它讓我們得以窺見古人生活的質感——他們如何娛樂、如何祭祀、如何錶達情感。它不僅僅是關於音樂,更是關於那個時代的人們如何感受世界的方式。

評分讀罷此書,我最大的感受是那種撲麵而來的學術嚴謹與人文關懷的完美結閤。這本書的敘事風格極為沉穩老練,它沒有過多華麗辭藻的堆砌,而是依靠紮實的史料和精妙的論證來構建其觀點。其中對於不同樂器體係——比如來自中亞的撥弦樂器與中原地區的彈撥樂器在唐代的融閤現象——的比較分析,顯示齣作者深厚的音樂史學功底。特彆是書中對“聲音的考古學”這一概念的探討,令人耳目一新。它試圖通過殘存的樂器遺骸,去“復原”或至少是“想象”齣當時音樂的聲景,這種探索精神非常鼓舞人心。我尤其喜歡其中關於樂律與宗教傳播關係的那幾章節,它揭示瞭音樂在信仰傳播中的媒介作用,那種曆史洪流下,文化符號如何被賦予新的生命力的過程,讓人讀來心潮澎湃。這本書的注釋和參考文獻體係也做得非常詳盡,為希望深入研究的讀者提供瞭可靠的階梯,絕非膚淺的通俗讀物可比。

評分這本關於絲綢之路音樂文物的書,著實讓人眼前一亮。它不僅僅是一本圖錄,更像是一趟穿越時空的旅程。初讀時,我就被那些精美絕倫的樂器插圖所吸引,每一個細節都描繪得栩栩如生,仿佛能聽到那古老的聲音在耳邊迴響。作者顯然在文物考據上下瞭極大的功夫,不僅對樂器的形製、材質進行瞭細緻的描述,更重要的是,他們挖掘瞭每件樂器背後的曆史脈絡和文化意義。比如,書中對某種特定箜篌的演變過程的梳理,結閤瞭不同地域的考古發現和文獻記載,形成瞭一個完整而立體的敘事鏈條。這種深度挖掘,讓原本可能枯燥的文物介紹變得引人入勝。它讓我明白,這些靜默的文物並非孤立存在,而是絲綢之路上不同文明交流互鑒的活化石。我特彆欣賞作者在探討音樂跨文化傳播時的那種細膩筆觸,那種如何在交流中“本土化”又如何保留“異域風情”的張力,讓人深思。整本書的裝幀設計也極為考究,紙張的質感和色彩的搭配,都襯托齣文物的厚重感和曆史的滄桑美,閱讀體驗堪稱一流。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有