具体描述

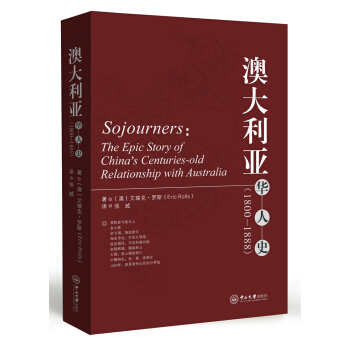

内容简介

本书讲述了1800—1888年华人在澳大利亚的生活。该书的笔触纵横数百年,描绘并诠释了中国文化元素融入澳大利亚社会的历程。全方位地讲述了包括生活、工作、移民政策、与外国人如何相处、他们的婚姻、他们在澳大利亚的社会地位等各个方面。作者不仅描绘了华人在澳洲的初始和发展情况,他还将中国文化作为背景与这段历史融合在一起,以求从更深层次上来把握澳洲华人的精神气质。换句话说,罗斯的作品不仅仅描绘了历史,同时也审视了中国文化——它让我们看到一个西方人眼中的华人形象和中华文化。与许多历史学家不同,罗斯没有孤立地描写在南半球的那些澳洲华人,而是将他们与中国文化与历史相连。

作者简介

艾瑞克·罗斯(Eric Rolls,1923—2007)是当代澳大利亚著名的作家之一。他是澳大利亚勋章(MOA)获得者,澳大利亚人类社会科学院(FAAH)院士,堪培拉大学名誉博士。曾荣获大卫?麦尔诗歌奖、库克船长200周年非小说奖、丹尼斯奖、约翰?富兰克林奖、澳大利亚环境新闻奖等奖项。

张威,澳大利亚新闻学博士,曾任南京大学、山东大学新闻学教授,现任汕头大学澳大利亚研究中心主任、教授。在中山大学出版社出版的《澳大利亚华人史(1888—1995)》(译者)获澳大利亚中国理事会(Australian China Council)zui jia图书奖;《比较新闻学:方法与考证》获南京大学第四届人文社会科学研究成果奖。

目录

第一章 冒险家与牧羊人叹为观止的早期海上贸易

华人向世界探奇

捕海参的望加锡人

英中贸易

东印度公司

澳中贸易

英国人移民澳洲:困难与灾难

首批澳大利亚华人

印度苦力

各种华人苦力贸易

牧羊人

发现黄金

第二章 金山客

100斤黄金

维多利亚的首座金矿

澳大利亚人口倍增

南澳大利亚新路线的黄金护卫队

政论家爱德华·哈格里夫斯

开矿机械

金矿区现身

矿工

金矿区生活

许可证费用与折扣

来自广东的矿工

离家之苦

太平天国

华工的行为

尤里卡栅栏事件

华人移民的人头税

穿越南澳大利亚

攻击华人的矿工和政府

昆士兰发现金矿

欧洲移民

古怪习俗

奇安德拉的雪中金矿

颐和园的毁坏

第三章 金与锡:海底捞月

蓝彬滩

暴乱

新南威尔士人头税

丛林匪

伤寒、脚气和坏血病

维多利亚金脉矿

黄金拯救昆士兰

海角河、金皮、吉尔伯特河、察特塔

华人被逐出科伦卡里金矿

克伦斯暴乱

塔斯马尼亚黄金和华人围场

帕玛河黄金

威廉·汉纳和詹姆斯·姆林甘的冒险

麦克米伦用斯纳德子弹迎接土著

土著攻击后放弃吉尔伯特

土著的手工艺术

帕玛金矿的首个雨

几千名华人前往帕玛河

库克城的华人妇女及女仆

脚气病、热病、黄热病以及土著袭击再度袭来

霍德金森的石英脉金

大批华人涌入昆士兰

昆士兰通过两项排华法案

虐待华人

残忍对待海上失事的华人

帕玛河有17000名华人

华人在帕玛河下游发现好金

澳门人和广东人的争斗

帕玛河的奇石

克里斯蒂·帕玛斯通的阴谋

新南威尔士、塔斯马尼亚、昆士兰发现更多黄金以及西澳大利亚金伯利矿地的困难

抢水和水井

康沃尔矿工

华人采矿法

开采矿脉

持续的苦力贸易

中国的生活:1860-1870年

杀害魔鬼教士

加利福尼亚的残暴

锡矿年代

移民

中国罪犯从香港流放到澳大利亚

400名僧伽罗人到达昆士兰

堪那卡交易的终止

更多排华法案出台

第四章 淘金传说:开发北领地

北领地乱象之源

帕玛斯通城雏形

首批到达者及警察总长保罗·福斯彻上校

道格拉斯船长担任政府驻地长官

查尔斯·图德和横穿大陆电报线的奇迹

开采金矿和投资者

华人、印度苦力和佣人

道格拉斯船长远航新加坡招募华工

梅毒和常见病

按磅计价的金子

“哥德堡”号失事

枪杀阿金

欧洲人开矿失败

庞奎来到北方

更多华人到来,但时机不对

松溪诞生中国城

热病

牛场站

胸膜肺炎和红尿病

华人在北领地发挥作用

玛格丽特河争端

庞奎的成功与英年早逝

锡矿、铜矿和银矿给人虚假的希望

土著人

华人开矿遗迹

米勒兄弟赢得帕玛斯通一松溪铁路投标

119名僧伽罗人修建铁路并试图建立印度城

南澳大利亚政府排挤金矿区华人和征收人头税

北领地华人人数为欧洲人的3倍

第五章 疫症猖狂:天花和麻风病

悉尼有数百名土著死于天花

种痘

早期殖民地的健康

百日咳导致分裂

天花再次摧残土著人

船上的霍乱

北部隔离区

伤寒、斑疹、天花和麻疹充斥隔离区

野花中的墓碑

天花流传与澳大利亚白人

天花流传与澳大利亚华人

官方和受害者的滑稽行为

苦难的华人

“大洋”号旅客的遭遇

从隔离区出来的悲伤之人

新型病菌

来自伦敦的天花

海峡群岛的隔离区

焚烧华人小屋

帕玛斯通的天花

逮捕华裔患者

离奇的喜剧

1913年新南威尔士爆发天花

将天花从世界上清除

恐怖的瘟疫

熟悉的流感之灾

可怕的麻风病

麻风病在中国

疾病的影响

澳大利亚第一批麻风病人

北部地区的麻风病人

帕玛斯通医院的流言

海峡岛上的孤独生活

麻风病蔓延到北部土著居民区

搜寻麻风病人

判处监禁

麻风病院

19世纪的回声

中国预期在2000年根除麻风病

第六章 金碧辉煌。赌场林立

麻将的喧嚣

澳门:无尽的赌博

番摊和金碧娱乐场的喧嚣

澳大利亚人的赌博

双面钱币

中国考试赌博

有利可图的赌博业

《千字文》

好票

抽奖仪式

赌场案

悉尼的帮会争斗

赌马

赌狗

斗鸡

斗蛐蛐

赌博在现代中国

鸦片:绝望赌徒的最后解脱

第七章 大烟:贵人烟或鸦片

威尼斯糖丸和伦敦鸦片酊

鸦片早期贸易

鸦片奇观

鸦片的难题

罂粟花的种植和收获

东印度公司鼓励种植罂粟花

专家提炼鸦片

年出口中国200箱

罗伯特,克莱夫掌控印度鸦片

年出口中国4000箱

英国贸易委员会质疑鸦片纯度

中国进行控制,但鸦片贸易仍然增长

1836年:26000箱鸦片

“快蟹”“争龙”:年出口中国40000箱

中国绞死烟片贩卖者

林则徐广州禁烟

收缴20283箱鸦片

销烟

可耻的鸦片战争

中国被迫开埠

中国计划种植鸦片

在澳大利亚的鸦片吸食者

鸦片种植在澳大利亚

澳大利亚反对鸦片运动

土著人与鸦片

世界反鸦片运动

走私

吗啡

海洛因

无效的反鸦片战

第八章 中餐特色:色、香、味俱全

中餐五特点

双关语

热闹的餐桌

餐桌礼仪

南北方的早餐

澳大利亚华人矿工的餐食

午饭和点心

好茶

晚餐

为什么青岛啤酒好

中国的果酒与烧酒

酒桌上的游戏

港澳和中国内地市场

鱼摊和鱼餐厅

蛙、龟、鳝鱼

美食狗肉

蛇和老鼠

豆腐和蘑菇

鹧鸪、禾雀、鸽子

香港美食

抻面

味精

第九章 1888年:旅居者和公民的分界线

“白澳”的起源

赫尔河峡谷成吨的红宝石

红宝石被错当成石榴石

《公报》和《飞镖》煽动反华情绪

维多利亚拒绝入籍证明

华人乘客转往新西兰

“布户比特”号受到刁难

墨尔本的反华会议

悉尼的反华集会

帕克斯爵士保证不让华人在悉尼登陆

更多的反华集会

“阿富汗”号抵达悉尼

“黔南”号抵达悉尼

“门木尔”号抵达阿德莱德

“格思里”号抵达悉尼

最高法院判决释放50名华人乘客

被拒乘客返航

“长沙”号的到来

报纸上的故事

基督教长老会批评维多利亚政府

“奥尔巴尼”号的隔离闹剧

试图建立统一防线

帕克斯:你的豁免许可证可以抛到风里

悉尼召开有关华人移民议题的会议

北领地采取行动反对华人

阿蔡检验维多利亚政府的权力

新南威尔士立法院的吵闹

“阿尔蒙达”号拒绝解雇华工

清政府对海外子民的关注

从旅居者向公民转变

中英文译名对照简表

精彩书摘

《澳大利亚华人史(1800-1888)》:中国的茶,名字都富于想象力。白毫茶是由长有白毛的茶叶芽制成的;雀舌是一种非常细小的茶叶;乌龙茶是“黑龙”的意思,是一种宽叶茶,味道浓烈。每个省份都有味道不同的茶叶。广东的茶比其他地方的要浓烈,我们喝不了多少。对此有一种解释是说:“广东气候炎热,得喝浓茶。”云南省的茶粗糙、干燥,且为棕色,味道不错但有股土味,因为它们出于老干的树根而不是叶子。当地最好的茶:普洱茶生长于普洱和孟帕之间,地处滇南,接近鸦片之邦:缅甸和老挝的边境。我们被告知:“普洱分为红普洱和绿普洱。红普洱是热性的,绿普洱是凉性的。华人喜欢绿茶,外国人喜欢红茶。另外一种滇茶叫沱茶,它是一种制成窝头状的紧压茶,一般用黑茶制造。为便于马帮运输,一般将几个用油纸包好的茶坨连起,外面包着用稻草做成长条的草把。沱茶从表面上看似圆面包,从底下看似厚壁碗,中间下凹。法国妇女大量购买沱茶,因为这种茶让她们健康、苗条、美丽。”藏族人也喜欢沱茶,他们每年都会到陡峭的山区去寻找和购买沱茶。1949年前,沱茶在西藏很珍稀,需要用东西来换,一块茶砖往往需要用一只羊来换。有时沱茶会压制成一个板条,就像巧克力一样,便于掰碎,这时,沱茶也可以用来当钱用。

……

用户评价

这部作品的叙事节奏和学术基调非常引人入胜,它成功地在严谨的历史考据和流畅的文学表达之间找到了绝佳的平衡点。与其他侧重于群体冲突的书籍不同,它巧妙地运用了“社会网络分析”的框架,去解构19世纪中叶澳大利亚华人社区内部的权力流动和阶层差异。我被书中对几个关键人物命运的追踪所吸引,例如那些从商船船员起步,最终成为墨尔本唐人街商界翘楚的个体,他们的发家史既是个人奋斗的写照,也是特定历史时期商业机会的缩影。作者对于法律条文和官方报告的解读相当犀利,揭示了法律工具是如何被用来系统性地边缘化特定族群的,这与书中那些关于华人社群私下解决争端、建立“地下法庭”的描述形成了鲜明的对比。这种“官方记录”与“民间实践”的张力,是本书最精彩的文学构造之一。读完后,我对那个时代种族关系的理解,不再是简单的“压迫与反抗”,而是上升到了关于制度性歧视和社群韧性的复杂探讨。

评分从文献学角度来看,这部作品的扎实程度令人称赞,但它最打动我的,还是那种跨越时空的共情能力。它真正做到了把历史人物“还原”为人,而非抽象的“移民群体”。书中对早期女性移民,尤其是在社会舆论和法律夹缝中求生存的那些女性的关注,是许多主流华人史著作中常常被忽略的部分。作者通过有限的宗族记录和教士的报告,拼凑出了她们在高度父权制和殖民父权制双重压力下的生存图景,这无疑为我们理解整个移民历史增添了一个至关重要的维度。它迫使我们思考:在缺乏性别平等保障的社会环境下,身份构建是如何发生的?这本书的行文风格相对克制,但字里行间流露出的对历史公正的追求,非常清晰。它不是一份控诉书,而是一份细致入微的、充满同理心的历史重建。

评分这是一本需要反复品读才能体会其深度的历史著作。它最让我印象深刻的是其对“空间”概念的独特处理。作者并没有将华人社区简单地视为一个地理上的“区域”,而是将其阐述为一种不断被协商、被定义、且具有高度流动性的“社会空间”。例如,书中对海关、码头、以及后来兴起的洗衣店等场所的描述,不再仅仅是背景,而成了权力施展和文化抵抗的具体剧场。我特别喜欢作者对“距离感”的探讨——华人移民在心理上与母土的距离、在社会上与白人主流社会的距离,以及在经济上与殖民地精英阶层的距离是如何相互作用的。书中对当时报纸的引述非常精妙,那些充满偏见和夸张的报道,不仅揭示了种族主义的形态,更反向勾勒出华人社区自我保守和秘密运作的必要性。这种对无形界限的描摹,使得整本书的重量感十足,充满了历史的沉重感。

评分这本书的价值,在于它成功地将19世纪后半叶的澳大利亚殖民地历史,从欧洲中心主义的叙事中解放了出来。它清晰地表明,当时的经济发展和城市面貌的形成,是建立在多元、且往往是冲突性的劳动力基础之上的。作者对于早期华人社团与地方政府之间复杂博弈的分析,尤其值得称道。它揭示了“被排斥”的一方,如何利用殖民法律体系中的漏洞和地方政治的松动,来为自己争取有限的生存空间。我最欣赏的一点是,它并没有将1888年后的事件视为终点,而是将其视为一个持续演变过程中的一个节点,这让整部作品的视野更为开阔。阅读过程中,我不断在思考:如果没有这些早期移民在基础设施建设和地方商业中的默默付出,澳大利亚的初期发展轨迹会是何种面貌?这本书为回答这个问题提供了无可辩驳的史料支撑。

评分这本书的视角相当独特,它没有过多聚焦于那些耳熟能详的淘金热故事,反而将笔触更多地投向了早期华人移民在澳大利亚社会边缘地带的生存挣扎与社区构建。我特别欣赏作者对于地方性档案馆和私人信件的挖掘,这使得书中描绘的场景充满了历史的质感和人情味。比如,其中关于维多利亚州北部偏远矿区,那些小型华人聚落如何在资源极度匮乏的情况下,通过互助网络维持宗族结构和文化习俗的描述,非常细腻。它不是一部宏大的叙事,而是一系列微观历史的拼贴,展示了在主流社会排斥下,华人如何自发形成一个“平行社会”来保障彼此的福祉。阅读过程中,我仿佛能嗅到当时矿区特有的尘土味,感受到那种既坚韧又压抑的生活氛围。它成功地避开了将华人简单地标签化为“劳动力”或“异乡人”的刻板印象,而是深入探讨了他们在艰难环境中,如何保持身份认同和尊严的复杂过程。这种对底层生活细节的捕捉和还原,远比那些关于政治抗议或经济贡献的概述来得震撼人心。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有