具体描述

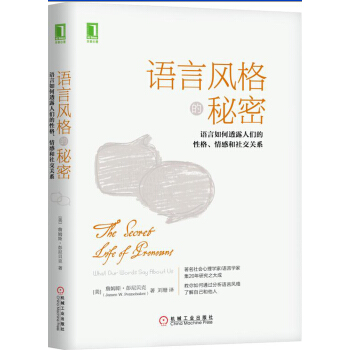

内容简介

我们为什么要买房,为此甚至不惜当”房奴”?世上究竟有没有鬼宅?风水先生的图谶术真的没有用吗,)房子为什么要有墙、门、窗?旅游中怎样去欣赏古建筑,建筑为什么能和心理学联姻?建筑心理学对我们买房居家有哪些帮助?李正权、李乾晋著的这本《建筑心理杂谈》从建筑与需要、建筑与认知、建筑与情感三个方面来讨论人的心理与建筑的关系,我们的需要决定了我们建造或购买房屋的意志,我们对建筑的认知和评价实际上就是建筑对我们生理和心理产生的影响,我们通过对建筑的情感投射使建筑从“他者”变成“我者”,从而使建筑成为我们的欣赏对象。《建筑心理杂谈》集纳了作者对建筑心理学进行多年研究的成果和心得,夹叙夹议,通俗易懂,适合于从事建筑和旅游工作的相关人员,包括从事建筑规划、建筑设计、建筑施工、房地产开发、物业管理等工作的人员(特别是房屋销售人员和导游)学习,也适合于对建筑感兴趣的(特别是准备或正在购买、装修、改建房屋的)广大读者借鉴,还可以作为与建筑相关专业的大专院校师生的参考读物。作者简介

李正权,男,1950年6月生,已出版《质量心理学概要》《质量送我上青云》《九开八闭重庆城》《重庆地名杂谈》《青春从**战火走过》等20余部专著(含与人合作),发表论文数百篇、小说散文等上千篇,多次获重庆市社会科学科研成果奖。李乾晋,男,1981年3月生,曾留学俄罗斯.一直从事建筑工作,发表论文、散文多篇。

内页插图

目录

序:让建筑心理学产生更大的价值引言:从买房说起

上篇 需要与建造

01 建筑是改善生存环境的产物

02 建筑的功能与我们的需要

03 以住宅为例的功能与需要分析

04 建筑可以满足多方面的需要

05 我们为什么要建造房屋

06 从穴居到花园小区

07 对建筑的需要是高层次的需要

08 购房更多地体现出自尊需要

09 作为财产或资产的房屋

10 建筑:安全性与安全感

11 宗教建筑为何庞大堂皇

12 对建筑丰富多彩的具体需要

13 对建筑需要的个性和社会陛

14 从对建筑的需要到对建筑的需求

15 建造者怎样去满足顾客的需要

16 建筑对顾客需求和期望的导向

17 建筑法律与建筑规范

18 建筑师在把握顾客需求和期望中的作用

19 创新:建筑应当把握时代精神

20 建筑:戴着镣铐跳舞的艺术

21 例证:为什么要有墙、门、窗

22 例证:重庆民居的历史发展

中篇 认知与影响

23 建筑影响我们心理的途径

24 建筑构成的空间、时间和人文环境

25 建筑环境影响着我们的心理

26 直接影响我们心理的物质环境因素

27 对建筑的有意识认知和无意识认知

28 建筑符号与建筑文本

29 对建筑从感性到理陛的认知过程

30 建筑对我们心理的长期影响

31 建筑对我们心理的潜移默化

32 条件反射的持久与懈怠

33 建筑认知中可能存在的错误

34 对建筑的臆想陛评价与歪曲性评价

35 影响对建筑认知和评价的心理因素

36 无意识是怎样接受建筑影响的

37 梦境:建筑影响心理的另一个途径

38 建筑散发的物质是怎样影响心理的

39 建筑提供的功能具有两面性

40 我们对建筑正面影响的吸收

41 我们对建筑负面影响的反制

42 我们应当怎样理解建筑师

43 例证:鬼宅是怎么回事

44 例证:趋利避害的风水学说

下篇 情感与欣赏

45 建筑怎样从“他者”成为“我者”

46 建筑的“形”与“态”

47 我们对建筑的情感投射

48 从认知到移情的投射过程

49 情感投射与建筑形象

50 对建筑同一性的情感投射

51 对建筑异质性的情感投射27

52 我们与建筑之间的空间距离和时间距离

53 我们与建筑之间的心理距离

54 对建筑的审美疲劳与情感投射

55 建筑的历史性和现实性

56 建筑的艺术性和实用性

57 建筑的美和丑、雅和俗

58 从心理学角度看建筑的异化

59 建筑异化与情感投射

60 让建筑从异化到人}生化

61 对建筑从实用到欣赏的心理转换

62 建筑欣赏什么

63 怎样欣赏建筑之美

64 中国古建筑的欣赏重点

65 例证:文人雅舍的精神追求

66 例证:亭台楼阁的诗文意境

附录

附录A 住房的功能

附录B 寻幽探奇说寨子

附录C 重庆小巷天下绝

参考文献

后记

前言/序言

三年前,与正权先生有过一次沟通,其主题为传统建筑与心理学的关系。当时很令人吃惊,因为本人认为正权先生在建筑学和心理学这两个领域均属局外之人。然,一个月前,当其将书稿传我并望我为其作序时,不禁大吃一惊。诚惶诚恐拜读了正权先生的大作,令我们这些自诩为传统建筑文化的从业者汗颜。

正权先生是“杂谈”的高手,笔耕不辍三十余年,屡有作品问世,其中不乏精彩独到之作,对本土文化的研究达到一个相当的高度。为此,对正权先生能把建筑学和心理学融入“杂谈”中,颇感惊诧,确也让我们这些从事传统建筑文化行业,特别是文物保护与古建筑的,有一点惭愧。

众所周知,心理学属于一门应用与行为的科学,同时也是一门实证学科,而建筑学从广义而言,是研究建筑和环境之间的关系的学科,二者的共性在于围绕着社会与人的需求产生,并服务于后者,这就是建筑心理学。

中国传统建筑中的美感与成就是公认的,其各种元素,已有很多大师做了精辟的论述。然而,国内尚无一本建筑学与心理学结合的专门论著。正权先生穷三年之功,与其公子乾晋合作,在园林集团的支持和帮助下,填补了国内空白,无疑是一个创举。此破题之作,为传统建筑学开辟了新的视野,为心理学拓展了新的领域,不论是搞建筑的,还是从事心理学研究的,都可以从中吸取各自所需,都可以从阅读本书的体验中获取相应的快感。此书可读性极强,没有生涩的词汇和大堆的理论原理,通俗易懂,以“杂谈”的形式成书。一个命题,从建筑学的构架落笔,用心理学的常识去阐述,以哲学的角度去分析,加之以管理学的理论和历史学的方法去调整和论证,充分显示出作者的百科根底和自信,同时又万变不离其宗,始终紧紧抓住心理学这一核心,更显示出作者的独到视角。

拜读过正权先生的诸多大作,其中,对传统建筑文化的理解和传承,对区域文化的研究,如传统民居中墙、门、窗的论述,对重庆民居的分析,对文人雅舍的品评,都达到相当的深度。数以百计的专业论文,二十余部专著,都显示出正权先生的理论功底。所以,此书亦可看成是作者在深耕不辍三十余年的一个集大成之作,在这个边缘学科里,成为中国第一人,亦可说是这个领域国内的开山之作,确可贺也。

本人是学历史的,深知其另一面的可能性,于是思考:此书在三个方面可以进行更深入更系统的探索与研究,使其上升到一个新的层面。

其一,上下五千年的泱泱中华,在当今实现民族复兴中国梦的引领下,如何将中华传统建筑文化的价值与体系通过心理学实证与实验来论述,从而形成这一学科的理论框架,实现其价值从理论到实践的质变,达到传统建筑文化的传承与发展之目的,进而让更多的有识之士去探索去研究去创造新的辉煌,让传统文化一代一代传承下去。

其二,作为文物保护和古建筑的从业者,深谙传统文化的继承与发扬是我辈的天职,而在这个行业的认识与发展的道路上,还存在诸多的争议与不确定性。这更需要全社会来凝聚更多的共识,形成最大的传统文化保护与发展的力量。如果我们大家都能来做那么一点点对传统建筑文化保护与传承有益的小事,则吾辈之幸也。正权先生这本书,如果能够在这方面有进一步的深化,亦是能起到这个作用的。

其三,毕竟,此书的具体例证或表述大多以作者的经验与认识为主,还缺乏更完备的理论、更扎实的试验和更重要的实践检验。但愿此书的面世能带来对该学科的更多关注,亦恳望诸多建筑学、心理学、历史学的专家学者们进入此领域进行更多更深入的研究,让建筑心理学在建筑行业和人们的生活中发挥更大的作用。

以“杂感”对“杂谈”,是为序也。

2017年早春时节

用户评价

这本书的封面设计就有一种莫名的吸引力,灰蓝色调沉静而深邃,像是深夜里窗外透出的微光,又像是某种未知的智慧在低语。当指尖触碰到厚实的纸张,一种踏实的触感便油然而生,这是一种久违的对实体书的珍爱。翻开第一页,扑面而来的不是枯燥的理论,也不是晦涩的术语,而是充满生活气息的观察和思考,如同与一位见多识广的朋友在咖啡馆里闲聊。他(她)谈论着我们每天都能接触到的建筑,那些高楼大厦、社区公园、甚至是街角的一间小店,但在他的笔下,这些平凡的景象瞬间变得立体而富有层次。 我尤其喜欢他(她)对于空间与情感之间关系的探讨。有时候,一座建筑仅仅是一个钢筋水泥的壳,但它所营造出的氛围,却能深刻地影响居住者、工作者甚至路过者的心境。比如,那种天花板挑得极高,采光极佳的开放式办公空间,带来的不仅仅是视觉上的舒展,更是一种自由、开放、鼓励创新的心理暗示。反之,那些狭窄、昏暗、压抑的空间,即使功能齐全,也会让人感到窒息和沮丧。书中通过大量生动的案例,将这些抽象的概念具象化,让我们得以窥见建筑背后隐藏的心理密码,理解为何我们会对某些空间产生亲近感,而对另一些则避之不及。

评分第一次翻开这本书,就有一种被深深吸引的感觉。它没有华丽的辞藻,也没有刻意的煽情,而是以一种沉静而有力的笔触,引领我走进建筑的内心世界。作者仿佛是一位经验丰富的心理治疗师,通过对建筑空间的剖析,触及到我们内心深处的情感和需求。阅读的过程,就像是在为自己的心灵进行一次细致的梳理,每一次的理解,都带来一种豁然开朗的平静。 我尤其欣赏书中关于“噪音与安宁”的讨论。作者并没有将噪音仅仅视为一种物理现象,而是深入探讨了它对我们心理状态的巨大影响。他(她)通过对不同建筑类型,如住宅、图书馆、医院等在隔音设计上的考量,揭示了如何通过建筑的物理屏障,以及空间布局的合理安排,来创造出真正能够让人获得宁静和放松的环境。这种对“听觉体验”的关注,以及它如何与我们的心理健康息息相关,是我之前从未曾深思过的。

评分我一直认为,建筑是沉默的艺术家,它们以无声的方式诉说着故事,传递着情感,影响着我们。然而,在阅读这本书之前,我并没有真正理解这“无声”之中蕴含的深意。这本书就像一位睿智的向导,带领我走进了建筑的灵魂深处,让我看到了那些隐藏在设计图纸和施工过程之下的,更关乎人性的考量。作者的笔触细腻且充满人文关怀,他(她)并没有使用过于专业的术语,而是用一种普通读者也能够理解的语言,去阐释建筑设计中那些看似微不足道却至关重要的心理学原理。 尤其令我赞叹的是,书中对“社区感”的营造是如何通过建筑设计实现的讨论。作者通过分析不同类型社区的公共空间布局、街道尺度、绿化设计等元素,揭示了这些物理特征如何促进居民之间的互动,增强归属感和认同感。一个精心设计的广场,一片精心打理的绿地,甚至是一条蜿蜒的小径,都可能成为邻里之间交流的催化剂,从而构建起更加和谐、有活力的社区。这种从微观的建筑细节到宏观的社区生态的跨越式思考,让我对城市规划和居住环境有了更深层次的理解。

评分这本书如同一杯陈年的佳酿,初品时或许觉得平淡,细品之后却能感受到其醇厚的韵味。作者以一种极其平和且富有智慧的方式,将建筑学与心理学这两门看似不相关的学科巧妙地融合,为我打开了一扇理解空间与心灵联系的全新窗口。阅读的过程,并非是知识的灌输,而更像是一次与作者共同的思考与探索,每一次的领悟,都让我对生活有了更深的体悟。 书中关于“材料的触感与情感”的章节,令我尤为印象深刻。作者不仅仅关注材料的物理性能,更深入探讨了不同材质的触感如何引发人们不同的情感共鸣。例如,温暖的木质能够带来亲切和放松,冰冷的石材则可能让人感到庄重和疏离,柔软的织物则能营造出舒适和温馨。通过对这些细节的剖析,我才真正理解了,为什么有些建筑仅仅是站在那里,就能让我们感受到一种由内而外的愉悦,而有些则让我们觉得格格不入。

评分这本书的价值,远不止于提供一些关于建筑的知识,它更像是一种关于“如何更好地生活”的启示录。作者以一种极其温和且充满智慧的方式,将建筑学的专业视角与日常生活体验巧妙地融合,让我重新审视了我们所处的空间,以及这些空间如何无声无息地塑造着我们的思想和情感。在阅读过程中,我常常会停下来,回想自己曾经住过的、去过的那些地方,突然就理解了当时自己为何会有那样一种感受,为何会被某个角落所吸引,为何会感到压抑或舒展。 书中关于“私密性与开放性”的平衡性探讨,令我受益匪浅。在现代建筑中,如何在满足个人隐私需求的同时,又能促进公共空间的互动与交流,这是一个永恒的课题。作者通过对不同建筑类型,如住宅、公共建筑、商业空间等的设计案例进行分析,揭示了通过空间布局、材料选择、甚至窗户的设置等细节,都可以有效地调节空间的开放与封闭程度,从而满足不同情境下的心理需求。这种对细微之处的关注,以及由此产生的深刻影响,是我之前从未意识到的。

评分这本书带给我的,不仅仅是关于建筑的知识,更是一种全新的生活方式的启发。作者以一种极其细腻的笔触,将建筑设计中那些常常被忽视的心理学维度呈现在读者面前,让我开始审视自己所处的空间,以及这些空间如何潜移默化地影响着我的情绪、行为甚至思维方式。阅读的过程,就像是一次与自己的内心对话,在对建筑的理解中,也加深了对自身的认知。 我特别欣赏书中关于“色彩与氛围”的章节。作者没有仅仅停留在色彩的物理属性上,而是深入探讨了不同色彩在建筑空间中所营造出的独特心理感受。例如,蓝色系的空间能带来宁静与沉思,红色系则能激发活力与热情,绿色系则能缓解压力,带来自然的生机。通过对不同建筑场景下色彩运用的分析,我才恍然大悟,原来那些让我们感到舒适或不适的空间,色彩的运用功不可没。这种将感官体验与心理感受相结合的论述,让建筑不再是冰冷的物体,而是充满生命力的情感载体。

评分初读这本书,便被其独特的视角所吸引。它并非一本简单的建筑设计手册,也不是枯燥的学术论文集,而更像是一位观察入微的朋友,用充满智慧和人文关怀的笔触,与你分享他对建筑的独特理解。书中的语言通俗易懂,却又充满哲思,每一次阅读都仿佛是一次与内心深处的对话,在对建筑的审视中,也反思着自身的生活状态和情感需求。 书中关于“流线设计”与“行为引导”的探讨,让我耳目一新。作者并非仅仅将流线视为空间的通行路径,而是将其视为一种能够 subtly 引导人们行为、影响人们体验的隐形力量。一个流畅、清晰的流线设计,能够让人们在空间中感到自在和便捷,而一个混乱、阻滞的流线设计,则会让人感到困惑和沮丧。通过对不同公共空间,如博物馆、商场、机场等流线设计的案例分析,我才深刻理解了,原来建筑师通过对空间路径的精心设计,能够如此有效地影响人们的活动模式和整体感受。

评分翻开这本书,仿佛置身于一个充满智慧的沙龙,与一位博学而又风趣的建筑师进行着一场意味深长的对话。他(她)没有宏大的理论陈述,也没有冰冷的公式推导,而是用一种散文式的笔调,将建筑学的深邃思想融入到日常的观察和感悟之中。这种轻松愉悦的阅读体验,让我能够毫无压力地吸收书中传递的知识和思考。 让我印象最深刻的是,作者对于“尺度感”与“人性化”的关联的论述。他(她)阐述了,建筑的尺度并非越大越好,而是一种恰到好处的比例,能够让人在其中感受到安全、舒适和亲切。过大的空间会带来疏离感和压迫感,而过于局促的空间则会让人感到压抑。这种对“刚刚好”的追求,正是人性化设计的精髓所在。书中通过对古代建筑和现代建筑中不同尺度空间的对比分析,让我们更直观地理解了这一点,也让我开始留意身边那些真正体现了“尺度感”的建筑。

评分读这本书的过程,就像是打开了一扇通往全新视角的大门。以往我只是简单地将建筑视为满足基本居住或工作需求的物理空间,但这本书彻底颠覆了我的认知。它让我意识到,建筑的设计不仅仅是技术层面的考量,更是一种对人类心理需求、行为模式乃至文化传承的深刻洞察。书中的论述并非生硬的学术说教,而是以一种极其温和且富有感染力的方式娓娓道来,仿佛作者在与你分享他多年来在建筑设计实践中积累的宝贵经验和独到见解。 其中一段关于“光线与情绪”的章节,给我留下了极其深刻的印象。作者没有仅仅停留在讲解自然光和人工光的物理特性,而是深入剖析了不同光谱、不同亮度的光线如何潜移默化地影响我们的情绪状态。比如,温暖的黄色灯光容易营造出温馨、放松的氛围,适合居家环境;而明亮的白色灯光则更能激发活力和专注,更适用于工作或学习场所。这种细腻的观察,以及将科学原理与生活体验巧妙结合的叙述方式,让我对日常的光影变化有了全新的感知。

评分这本书给我带来的,是一场关于“空间与心灵”的深度探索。作者以一种极其温和且富有洞察力的笔触,揭示了建筑如何不仅仅是物理的居所,更是我们情感的容器,思想的载体。在阅读过程中,我常常会放下手中的书,去观察自己身边的建筑,去感受它们所带来的氛围,去思考它们对我的影响。这种从书本到现实的联动,让阅读体验变得格外充实而有意义。 特别令我着迷的是,书中关于“共享空间”与“归属感”的章节。作者探讨了,如何在建筑设计中巧妙地营造出既能满足个体独立性,又能促进群体交流的共享空间,从而增强人们的社区认同感和归属感。从设计一个舒适的庭院,到一个精心布置的社区活动中心,这些共享空间的设计细节,都能够成为连接人与人之间情感的纽带。这种对“人”的深刻关怀,体现在建筑的每一个角落,让我感受到了建筑的温度。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![公民权与公民参与心理学 [The Psychology of Citizenship and Civic Engagement] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12273500/5a47006bN338d4495.jpg)

![改变心理学的40项研究(第7版) [Forty Studies that Changed Psychology: Exploration] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12274763/5a52dfd1N39c082d8.jpg)

![管理心理学(第二版) [Managerial Psychology] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12277979/5a97c5f3N8a04137c.jpg)

![超越原生家庭(原书第4版) [Family Ties That Bind: A Self-Help Guide to Change] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12279203/5a61ed89N3647f274.jpg)