具体描述

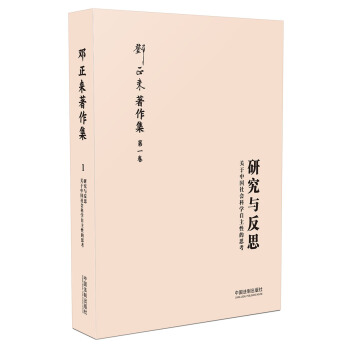

内容简介

在欧美,对于法解释学、法律和社会科学的研究已经相当成熟,并形成了不同的学术流派,在对原有领域已经有了充分挖掘之后,在原有的理论与知识体系对法学的很多问题无法进行具有说服力的解释的时候,人们自然想到运用更新的知识和理论来解释、分析甚至解决问题。人们也不再满足仅仅通过人的外在行为来理解、影响人们的法律行为,还试图从内在的视角研究涉及法律实施的时候,人们的大脑是如何运转的,人们是如何思考的。于是,《认知神经科学在法学中的应用研究》应运而生。作者简介

郭春镇,厦门大学法学院教授,博士生导师,法学博士,伊利诺伊大学法学院、芝加哥大学法经济学研究中心访问学者,厦门大学社会治理与软法研究中心执行副主任,厦门大学立法研究中心副主任,福建省法官检察官遴选(惩戒)委员会委员,福建省法学会法理学研究会副会长,福建省安全法学研究会副会长,中国法学会法理学研究会理事。主持国家社科基金重点项目、一般项目和其他省部级项目十余项,在《中国社会科学》、《法学研究》、《法律科学》、《环球法律评论》、《法制与社会发展》、《法学评论》等期刊发表论文数十篇,有多篇文章被《新华文摘》、《中国社会科学文摘》、《人大复印报刊资料》(理论经济学卷、法理法史卷等)转载。研究成果曾分别荣获福建省第九届和第十一届社会科学优秀成果奖、第三届全国新闻传播学优秀论文奖。2011年荣获吉林省优秀博士后称号、2013年入选教育部新世纪优秀人才支持计划。王凌皞,浙江大学光华法学院副教授,法学博士,伊利诺伊大学、芝加哥大学访问学者。在《法学研究》、《中外法学》、《法学家》、《法制与社会发展》等期刊发表论文数十篇,其中多篇被《中国社会科学文摘》、《人大复印报刊资料》转载,主持多项国家社科基金项目及其他省部级规划项目。

目录

目录前言法学非主流可以做点什么

上篇法律与感觉:大众心理学视角中的法学

第一章自发秩序的制度逻辑与分配正义——对X大学法学院研究生奖学金再分配事例的深度分析

一、奖学金的再分配与自发的新秩序

二、自发的新秩序为什么会形成

三、自发秩序背后的制度逻辑与分配正义

四、结语

第二章法律直觉与社科法教义学

一、司法中作为即时判断的直觉

二、直觉在司法适用中的体现

三、“框架”理论下直觉的司法应用

四、初步的结论:经由直觉的社科法教义学

第三章感知的程序正义——主观程序正义及其建构

一、作为“情”与“义”的主观程序正义

二、主观程序正义的影响因素

三、主观程序正义的建构

四、结语

第四章双系统决策理论视角下的法律推理

一、发现与证立二元

二、法律推理中的双系统结构

三、困难案件的挑战

四、动机、品格与司法想象力

五、结语

下篇法律与神经科学:神经科学视角中的法学

第五章法学研究的新动向——法律与认知神经科学

一、认知神经元法学的现状与缘起

二、认知神经元法学的方法与研究领域

三、认知神经元法学的理论贡献与问题

四、简短的结语

第六章走向认知科学的法学研究——从法学与科学的关系切入

一、法学的自我辩护

二、法律与科学交叉研究的两波浪潮

三、认知科学与法律的工具价值

四、认知科学与法律的目的价值

五、结语

第七章当法律责任理论遭遇认知神经科学

一、问题:性骚扰者的“意志”与“责任”

二、思考:法律责任理论中的自由意志

三、追问:自由意志是否存在

四、挑战:认知神经科学对法律责任理论提出的问题

五、回应:传统责任理论的反击

六、小结

第八章神经科学视角中经济理性的完善及其与道义理性的对接

一、经济理性的难题

二、认知神经科学对经济理性难题的回应

三、认知神经科学凸显了经济理性理论的固有问题

四、结语:两种理性的对接

作为起点的结论

参考文献

后记

用户评价

刚翻开这本书,就被作者那种严谨的学术态度和宏大的研究视野所折服。虽然我个人并非法律或神经科学领域的专业人士,但通过作者流畅且深入浅出的阐述,我仿佛置身于一个全新的知识殿堂。书里对“自由意志”这一古老哲学命题的探讨,结合了现代神经科学的最新发现,令人耳目一新。它不再是纯粹的思辨,而是试图从大脑的运作机制出发,去解释人类行为的根源。我想,这对于理解责任归属、法律主观要件的认定,都可能带来颠覆性的思考。此外,书中关于“风险感知”和“情绪对决策的影响”的分析,也让我对犯罪心理学以及量刑环节有了更深刻的理解。我开始思考,当法律要求我们对自己的行为负责时,我们的大脑是否真的赋予了我们完全的“自由”?或者说,我们所感受到的“选择”背后,是否早已被复杂的神经回路所预设?这种对人类内在机制的探索,与法律的外部规范形成了有趣的对照。

评分这本书的标题很吸引人,“认知神经科学在法学中的应用研究”。我一直对交叉学科的探索很感兴趣,尤其是在法律这个充满人文关怀与理性分析的领域,如果能引入更具科学性的认知神经科学视角,会是怎样一番景象?我设想,这本书可能会深入探讨人类的决策过程,比如,当法官在审判时,他们的意识流如何运作?哪些因素会影响他们对证据的判断?是情绪,还是无意识的偏见?又或者,在刑事司法中,我们如何更科学地理解被告的犯罪动机,是通过扫描他们的大脑活动来寻找蛛丝马迹,从而制定更有效的矫正方案?我甚至联想到,在证据采信环节,记忆的可靠性一直是法律上的难点,这本书会不会提供一些关于记忆形成、储存和提取的神经科学原理,来帮助我们更准确地评估证人证词的可信度?这种跨学科的结合,让我对法律的科学性有了新的期待,同时也对人类心智的复杂性有了更深层次的思考。

评分这本书的语言风格非常独特,既有学术的严谨,又不失文学的感染力。作者在叙述复杂的神经科学概念时,善于运用生动的比喻和形象的描绘,让我这个门外汉也能大致理解。尤其是在探讨“法律的本质”与“人类心智的边界”时,作者的笔触既充满了对科学的敬畏,也饱含着对人性的关怀。它没有给出简单的答案,而是抛出了更多引人深思的问题。例如,当我们的行为可以被大脑的生物化学过程解释时,我们是否还保有真正的“自由意志”?法律的制定是否应该更多地考虑人类心智的局限性?这本书让我看到了法律不仅仅是社会规则的集合,更是对人类复杂心智的深刻回应。它不仅是一本关于应用研究的书,更是一次关于人类自身理解的探索。

评分读这本书的过程,对我而言更像是一次智识的冒险。作者并没有仅仅停留在理论的层面,而是通过大量案例的分析,将认知神经科学的理论“落地”。我特别关注了书中关于“偏见”的部分,是如何通过神经机制来解释我们在法律实践中可能遇到的各种认知偏差,比如确认偏误、锚定效应等等。这让我意识到,即使是训练有素的法律从业者,也难以完全摆脱大脑的“捷径”。那么,如何设计更 robust 的法律程序,来尽可能地规避和纠正这些无意识的偏见,从而实现更公正的审判?书中对于“惩罚”的神经生物学基础的讨论,也极具启发性。我们对犯罪的惩罚,究竟是基于道德的谴责,还是大脑对不当行为的“学习”和“校正”?这种从根本上理解惩罚的意义,可能有助于我们构建更具人道主义且更有效的刑罚体系。

评分不得不说,这本书的出现,为我打开了一扇通往未来法律研究的大门。作者在对“神经证据”在法庭上的应用前景进行了大胆的展望,这让我对未来的诉讼模式充满了好奇。想象一下,当DNA证据、指纹证据已经成为常规,未来是否会出现“脑波证据”?如何去解读和采信这些非传统的证据,又需要怎样的法律框架和技术支持?书中对“共情”能力与司法公正之间关系的探讨,也让我深思。我们要求法官、陪审员要具备一定的共情能力,但这种能力是否也能通过神经科学的手段来衡量和训练?如果能更科学地理解和培养共情,是否就能减少误判,实现更人性化的司法?这本书让我看到了法律与科学融合的无限可能,也感受到了科技发展对传统法律体系带来的深刻挑战。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![一带一路沿线国家法律风险防范指引(老挝) [Legal Risk Prevention Guidelines of One Belt One Road Countries] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12312584/5aa1146aN49ed5f34.jpg)