具体描述

编辑推荐

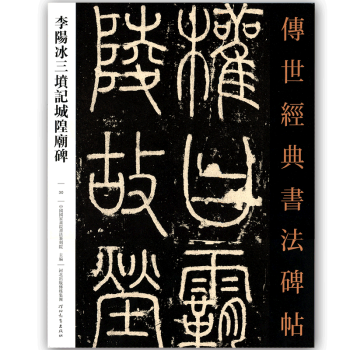

2017年度“中国*美图书”奖,本书综合运用反白、放大、筒子页、折页等手法,打破了传统拓片全部是黑底白字的沉闷感,便于读者更深入地认识和理解古代碑帖艺术的微妙之处,版面也因此丰富起来。

内容简介

留园书条石在苏州园林中数量是*多的,品质也较为上乘。园内廊长壁多,为安置书条石创造了有利的条件。其内容主要是介绍书法,法帖大都集自南派著名帖学诸家,从晋代的钟、王,至唐、宋、元、明、清共有100多位书家珍品。其中绝大部分为清嘉庆年间寒碧庄主刘恕从别处寻觅所得,还有一部分系园主家中的历代收藏,包括历代名人法帖真迹和古旧拓本。本书收录留园书条石精品:二王法帖,同时各条石配以释文并标以所在区域,便于读者理解。

作者简介

苏州园林档案馆是目前国内wei一的园林专业档案馆,也是江苏省特一级档案馆和苏州园林文化科普教育基地,是苏州园林和绿化专业档案及相关资料的集中保管、利用和编研基地。

内页插图

前言/序言

用户评价

我必须得说,这本书的对话设计简直是教科书级别的范本。人物的口吻是如此鲜明和独特,你甚至不用看名字标注,光凭语气和用词,就能立刻分辨出说话的是谁。角色的声音是如此立体,他们之间的交锋与和解,充满了张力与智慧,比很多影视剧的剧本都要精彩得多。作者显然在人物塑造上花费了大量的心血,即便是配角,也有着复杂而丰满的内在世界,绝不是推动情节的工具人。这种对“人”的深刻洞察,让整个故事充满了生命力。此外,这本书在探讨人性复杂性方面也做得相当到位,它毫不留情地揭示了光明背后的阴影,以及在困境中人性所展现出的复杂光辉,没有简单的善恶二元论,一切都显得那么真实可信,让人在唏嘘之余,深思良久。

评分说实话,一开始我还担心这种篇幅较长的作品会让人读起来有些疲乏,但事实证明我的顾虑是多余的。这本书的叙事结构非常精巧,它采用了多线并进的方式,但作者高明的地方在于,即便是多条线索同时展开,读者也绝不会感到混乱,反而能从中感受到一种宏大布局下的井然有序。每个章节的结尾都像是一个小小的钩子,让你忍不住想立刻翻到下一页去探个究竟。我尤其欣赏作者在细节上的打磨,很多看似不起眼的小物件、一句话的微妙变化,最后都成了推动剧情发展的关键,这显示出作者深厚的创作功力,绝非信手拈来之作。这本书的整体氛围营造得非常成功,时而激昂澎湃,时而低回婉转,像一首跌宕起伏的交响乐,让人在情绪的波峰浪谷间体验阅读的极致快感。我已经很久没有遇到能让我如此全神贯注,甚至不舍得去接电话、吃饭的书了,强烈推荐给所有追求深度阅读体验的同好们。

评分这本书的魅力在于它的“留白”艺术。作者并没有把所有事情都说明白,很多意象的象征意义,人物行为背后的深层动机,都留给了读者去解读和想象。这带来的好处是,这本书的生命力被极大地延长了,读完之后,我发现自己会不自觉地去回顾和推敲那些模棱两可的段落,每一次重读似乎都能发现新的含义。它不是那种提供标准答案的教科书式作品,而是一面映照你内心世界的镜子。我特别喜欢作者对“时间”这一概念的处理方式,它在书中仿佛拥有了实体,有时是缓慢流淌的河流,有时又是瞬间凝固的琥珀。这种对抽象概念的具象化描绘,极大地提升了作品的文学品味。这本书需要静心去读,带着你的思考和感悟去进入,你投入的越多,收获的也会越多。它给予读者的,不仅仅是一个故事,更是一场思维的探险。

评分这本书简直是打开了一个全新的世界,那种沉浸感是近几年我读过的书里最强的。作者的文字功底太扎实了,遣词造句之间带着一股子古典韵味,但又绝不晦涩难懂,节奏的把控更是炉火纯青。读到某些关键情节时,我甚至能清晰地“看”到画面,仿佛自己就身处那个特定的时空背景之中,连空气中的微尘似乎都能感受到。尤其是一些人物的内心独白,写得极其细腻和真实,那种挣扎、那种抉择,都让人感同身受,拍案叫绝。这本书绝不是那种一目十行就能读完的作品,它值得你放慢脚步,去细细品味每一个转折和每一个伏笔。我特别喜欢作者处理宏大叙事时的那种从容不迫,他没有急于抛出所有答案,而是像一位技艺高超的匠人,慢慢雕琢着故事的肌理,让人在期待中又充满了对未知的好奇。看完后劲很大,合上书本,脑海中依旧回荡着那些角色的命运和故事中的哲理,这种高质量的阅读体验,真的太难得了。

评分如果非要用一个词来形容我的阅读感受,那大概是“震撼”。这种震撼并非来源于情节的突兀反转,而是源于作者构建的那个世界观的完整性和逻辑的严密性。每一个设定,无论是社会结构、文化习俗还是历史背景,都像是经过精密计算的齿轮,完美咬合,驱动着故事向前发展。我常常感叹,要构建这样一个体系,背后需要多么庞大的知识储备和多么强大的逻辑梳理能力。书中的某些段落,简直可以单独拿出来作为文学赏析的典范,那些排比句式的使用,那种排山倒海的气势,读起来酣畅淋漓,令人热血沸腾。它成功地将宏大的史诗感与个体命运的悲欢离合交织在一起,让你在为时代叹息的同时,也为某一个微小的个体而心痛。这是一部需要被认真对待、值得反复品味的杰作。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有