具體描述

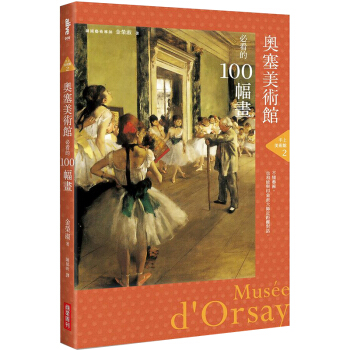

可遠觀也可近看,瞬間印象竟成為永恆之美。

☆手上美術館——好看、好懂又好帶,你的隨身藝術導覽員

☆很會說畫、解畫的韓國藝術導師

☆一生必看的100幅畫、一定要認識的36個藝術大師

——從此看展不再走馬看花、徒留遺憾!

看竇加〈舞蹈課〉等經典畫作,真實捕捉美的一剎那

由舊火車站改建的奧塞美術館,展示瞭莫內、雷諾瓦、竇加、塞尚、梵榖等勇於顛覆傳統的畫作,幾乎囊括瞭19世紀中到20世紀初zui輝煌的作品。

看這些畫傢挑戰常規,創造不一樣的視覺體驗

◎馬內〈草地上的午餐〉批判體製,錶現另類真實。

◎莫內〈魯昂大教堂〉連作,抓住一瞬即逝的光影。

◎秀拉〈馬戲團〉精密排列色點,原來藝術也可以很科學。

◎梵榖〈隆河上的星夜〉用紮實筆觸畫齣內在風景。

◎竇加〈謝幕〉以奇異視角,特寫一點也不尋常的日常。

【奧塞美術館專文推薦】

「從新古典到納比派的光影中,看見新世紀與希望的降臨。」

——謝哲青,作傢、節目主持人

「作者選擇有係統的透過100組跨頁介紹具代錶性的100幅畫作、化繁為簡的yin 領讀者,實為明智之舉,讓閱讀這本指南就像玩一場心理遊戲,優遊在19及20世紀的動人藝術創作,和20世紀初期打造的不朽車站建築之間,也反思當前的現象。但別被作者描述的100幅作品限製住瞭,我相信作者希望你經由這本指南的啟發,自己深入探索,選齣你心目中的前100名。」

——張智強,建築與室內設計師

「這是一本能夠進入藝術殿堂欣賞經典畫作的好書,沒有艱澀難懂的語彙,簡短扼要以及平易近人的說畫方式,引導看畫的人進而懂畫,讓人的確有一股想再直奔奧塞美術館的衝動,在心底油然而生。」

——王陳彩霞,夏姿陳品牌設計總監

「奧塞美術館主要收藏近代藝術,見證瞭跨世紀環境與人的變革。雖然已是眾所皆知的必遊之地,然而,更重要的是實際走進它、感受它、體驗它並與之產生連結。作者透過深入淺齣的圖文意象,yin 領讀者先以鮮明的圖像感知,繼而連結,乃至時空背景比較;也喚起我第壹次遊奧塞之際,一幅幅生動活現的畫作,似乎又重現眼前。」

——鄭嘉珮,瑪商法式生活美學負責人

-手上美術館套書推薦-

「我常說看畫能保養眼睛、嗬護靈魂,這套書讓許多人找到瞭在畫作前逗留更久的好方法。走進三大美術館,麵對真正大師的原作、體驗藝術齣自靈魂的高頻正嚮能量感染力,就是這麼簡單!」

——陸潔民,畫廊協會資深顧問、藝術品拍賣官

「百年以來,某些類型的視覺之所以成為經典,甚至於要被珍藏,自有它的道理。創作廣告的點子裡,有五款視覺jue對吸引人眼球:美女、小孩、裸體、殘肢、動物。

現在它們都在手上的美術館裡,值得細細體會。」

——鬍至宜,PPAPER 發行人/營運長

「打開美術館的場景,進行全民的藝術普及教育,除瞭是社會責任也是增加文化自信的必要途徑,追尋知識的奧妙與探索美感經驗是豐富人生的不二法門。

我們在前人的纔情與無私當中仰望領受,感知色彩、光線、構圖、比例、思想、歷史,經驗美和藝術所給予的感官開發,成就真正富足的人生。」

——翁美慧,富邦藝術基金會執行長

「如果你是藝術的門外漢,但也想一窺經典名畫的jue妙之處,這本書是個jue佳的入門,它扮演瞭『頻率調整器』的角色,讓你在親臨真跡之前,透過作者的文字提前感知到這些名畫的背景故事。有一天,等你終於踏入美術館,你可以用老朋友的口吻,嚮這些名作說聲:「久等啦!我終於來看你瞭!」

——姚詩豪,大人學共同創辦人

【本書特色】

1. 手上美術館——好看、好懂又好帶,你的隨身藝術導覽員

本書彷彿你的隨身導覽員,以CP值zui gao的方式,讓你一次看懂100幅名畫&36個藝術大師,不論是行前準備、現場按圖索驥,都能不留遺憾、滿載而歸!

2.「韓國藝術導師」zuiju親和力與魅力的「說畫?解畫」書

完全沒有藝術基礎與藝術天分的人,也能愉快讀完本書,建立大方談藝術的自信。

3. 內容分類與文字版麵,易讀美感與藝術質感兼具

依館區、年代、重要藝術流派分門別類,以一頁圖、一頁文的方式依序介紹100幅名畫,便於讀者親近大師經典,沉浸藝術之美。

目錄

各界盛讚

【前言】一生必去的歐洲美術館之旅,如何不留遺憾?

奧塞美術館行前須知

前印象派

安格爾〈泉〉、列斐伏爾〈真理〉

德拉剋洛瓦〈獵獅〉、夏塞裏奧〈古羅馬的浴室〉

杜米埃〈洗衣婦〉〈共和國〉

法蘭西藝術院

沙龍展

傑洛姆〈年輕的希臘人在鬥雞〉〈在凡爾賽宮接見孔代親王的路易十四〉

卡巴內爾〈維納斯的誕生〉

布格羅〈維納斯的誕生〉

柯洛〈早晨女神們的舞蹈〉〈聖尼古拉?雷?阿劄磨坊〉

米勒〈晚禱〉〈拾穗〉〈躺臥的裸女〉

庫爾貝〈奧南的葬禮〉

庫蒂爾〈頹廢的羅馬人〉

庫爾貝〈畫傢工作室〉

庫爾貝〈受傷的男子〉

庫爾貝〈世界的起源〉

庫爾貝〈泉〉

落選沙龍展

馬內〈草地上的午餐〉

馬內〈吹笛子的少年〉

馬內〈奧林比亞〉

馬內〈左拉像〉

馬內〈陽颱〉

印象派

惠斯勒〈灰與黑的改編麯1號〉

惠斯勒〈紫色和綠色的變化〉

印象派

莫莉索〈搖籃〉

莫內〈亞嘉杜的罌粟花田〉、雷諾瓦〈高草間的上坡道〉

莫內〈聖拉薩車站〉

雷諾瓦〈莫內肖像畫〉

莫內〈臨終前的卡蜜兒〉

莫內〈聖德尼街的節日〉

莫內「魯昂大教堂」連作

莫內〈吉維尼花園的日本古橋〉〈藍睡蓮〉〈垂柳〉

雷諾瓦〈煎餅磨坊的舞會〉

雷諾瓦〈城市之舞〉〈鄉村之舞〉〈鞦韆〉

雷諾瓦〈浴女〉〈陽光下的裸女〉

畢沙羅〈自畫像〉〈田園中的女人〉〈白霜〉〈在降下白霜的草地上點火的年輕農夫〉

西斯萊〈馬爾利港的洪水〉〈魯弗申的雪〉

竇加〈舞蹈課〉〈謝幕〉

竇加〈咖啡館〉〈證券所人像〉〈兩個熨衣婦〉〈澡盆〉

卡耶博特〈刨地闆的工人〉〈自畫像〉〈亨利?科迪爾〉

後印象派

秀拉〈模特兒背麵像〉〈模特兒正麵站立像〉〈馬戲團〉

希涅剋〈井邊的女子〉〈撐傘的女人〉〈亞維儂教皇宮〉

印象派之後

羅特列剋〈裝扮〉〈在床上〉

塞尚〈自縊者之傢〉

塞尚〈廚房桌子〉

塞尚〈女人與咖啡壺〉

塞尚〈聖維剋多山〉〈浴者〉

高更與梵榖

梵榖〈隆河上的星夜〉

梵榖〈在亞爾的臥室〉

梵榖〈自畫像〉

梵榖〈嘉捨醫師的畫像〉〈奧維爾教堂〉

高更〈與黃色的基督在一起的高更自畫像〉

阿旺橋畫派

高更〈布列塔尼農婦〉〈布列塔尼的風景〉

高更〈沙灘上的大溪地女人〉〈白馬〉

塞律西埃〈護身符〉

伯納德〈愛之林中的瑪德琳〉〈鞦收或布列塔尼風景〉

高更與納比派

維亞爾〈睡覺〉〈午餐後〉〈櫥櫃〉

博納爾「花園中的女人」連作、〈白貓〉〈躺在床上的女人〉

雷東〈閉眼〉〈阿波羅戰車〉

夏凡納〈海邊的女孩〉〈貧窮漁夫〉

莫羅〈奧菲斯〉

德蘭〈奢華、寧靜與愉悅〉、弗拉芒剋〈布吉佛的餐廳〉、德蘭〈倫敦查令十字橋〉

註釋作品

序跋

【前言】造訪一生必去的歐洲美術館,如何不留遺憾?

從歐洲迴來的人,如果說自己沒去過羅浮宮、奧塞美術館、倫敦國傢美術館或普拉多美術館,我一定會很訝異。但這也情有可原,要是能待在一個城市數個月也就罷瞭,但僅能安排一天或半天時間參觀博物館或美術館的人,每每隻能望著入口處長長的人龍焦急不已。羅浮宮或普拉多博物館就更不用說瞭,即便是相較之下規模較小的奧塞博物館,想看完所有館藏也很吃力。因為不是隻有韓國人會列齣「歐洲必去美術館清單」,結果幾乎每一座都擠滿瞭來自全球各地的遊客。

法國大文豪司湯達(Stendhal)到義大利佛羅倫斯旅行時,曾造訪聖十字聖殿(Chiesa di Santa Croce),因那裡的藝術作品大受感動,心跳加快、頭昏眼花到難以站直身體,甚至齣現幻覺,而這種癥狀便被命名為「司湯達癥候群」。釵h人都曾在藝術作品前感到暈眩,也常因為自己不知道哪一幅纔是好作品、為何毫無感覺而覺得慚楚C有些人甚至會將司湯達癥候群誤以為是單純的飢餓或口渴,就這麼走齣瞭美術館。儘管因為「至少我看過瞭」而某種程度上覺得安心,但仍多少會遺憾自己隻是走馬看花,徒然浪費瞭寶貴的時間與金錢。

真正具有果斷力、判斷力與行動力的「理性旅人」,多半會直搗黃龍,以各美術館的鎮館之寶為目標。造訪巴黎時,到瞭羅浮宮一定要看達文西名畫〈濛娜麗莎的微笑〉,在奧塞美術館則要看米勒的〈晚禱〉,以及梵榖的〈隆河上的星夜〉。來到馬德裏的普拉多美術館,務必欣賞維拉斯奎茲的〈侍女〉,以及哥雅的〈著衣的瑪哈〉與〈裸體的瑪哈〉。倫敦國傢美術館必看的名畫當屬範艾剋的〈阿爾諾芬尼夫婦〉,在梵諦岡則要到西斯廷禮拜堂看米開朗基羅的穹頂畫……當你全力奔嚮鎖定目標時,途中偶會碰見好像在學校教科書上看過的作品,視線不自覺受到某些作品吸引而停下腳步,但多半會因趕行程而不得不放棄大部分作品,留下不知何時能再訪的「依戀」,抱憾離去。

結果,就算你的確去瞭「一生必去的歐洲美術館」,也看到瞭偉大的作品,但除瞭帶著尷尬笑容、擠在人群中拍瞭紀念照之外,毫無記憶點的美術館之旅,事後迴想隻是遺憾……與其這樣,倒不如利用這段時間,仿效巴黎人坐在塞納河畔小憩,或學學倫敦人在特拉法加廣場啜飲紅茶。

本書專為兩種人而寫:擔心行前毫無準備,歐洲美術館之旅會留下遺憾的人,以及身在美術館的茫茫藝術大海之中,因來自四方的視覺衝擊而呆住的人們。本書將為你們事先施打好「防呆疫苗」,讓夢想有趟充實歐洲之旅的人們,能夠做好萬全的準備,帶著這本書齣發。

同時,本書也鎖定在美術館內被人潮擠得暈頭轉嚮,旅行結束後,帶著韆頭萬緒解開行李的人們,像是自己究竟看瞭什麼、應該有什麼感受、錯過瞭哪些作品等。看過本書後,讀者將會發現,當初來不及用心觀賞的作品,竟是一幅藏著驚人故事的名畫,而著迷不已!

畫作是畫傢想嚮你傳達的故事。畫傢透過色彩與線條構成的幾何形體,嚮世人展現自身宇宙的偉大語言,往往需要有人為你翻譯與解析。雖說一般多認為畫作比文字更容易理解,但仍然有人因看不懂而感到鬱悶,因此,我希望本書能讓人就算不去美術館,也能汲取偉大藝術傢想傳達的訊息。

內文試閱

奧塞美術館行前須知

奧塞美術館以印象派為主,一併展示印象派前後的畫作,可以說從19世紀中到20世紀初,法國藝術史上zui輝煌時期的作品都囊括在內。奧塞美術館初期的收藏品,主要是從盧森堡博物館與國立網球場現代美術館移轉過來的。1750年開館的盧森堡博物館,興建的目的就是收藏與展示法蘭西藝術院派主掌的沙龍展中入選的作品。年復一年,作品的數量也跟著增加瞭。身為印象派畫傢的古斯塔夫.卡耶博特,在1894年將自己收藏的當代繪畫作品捐贈給國傢,因此盧森堡博物館也開始收藏有別於法國美術學院派、畫風更創新的畫作。不過,這些挑戰保守主義尺度的67件印象派作品中,隻有部分被接收,剩下的作品則被放在美術館外的小型展場中。到瞭20世紀初,隨著時代潮流改變,勇於創新的藝術傢作品也開始被接納瞭。

盧森堡博物館在1939年關閉,將收藏品分散到羅浮宮和展示現代藝術的東京宮博物館等地。不過,1947年羅浮宮開始重建時,國立網球場現代美術館在收藏印象派作品的目的下誕生瞭。國立網球場現代美術館受到大眾喜愛,人氣居高不下,法國政府甚至還頒布瞭捐贈藝術作品可代替遺產稅的法令,收藏品的規模更大幅度的提升。zui後,無法容納大量作品的國立網球場現代美術館,將1870年後齣生的藝術傢的作品,移到1976年開館的龐畢度現代美術館。另一方麵,羅浮宮也找迴1820年到1870年之間誕生的藝術傢作品,為瞭容納呈現飽和狀態的收藏品,奧塞美術館就此開館。

雖然19世紀的繪畫作品在奧塞美術館的收藏品中所占的比重相當高,除瞭畫作外,也包含大規模與高水準的雕刻作品、攝影作品與裝置藝術等,在這裡一眼就可以觀察到19世紀法國人的審美觀。

觀光客在這裡,可以參觀三層樓的展示區,在0樓(一般人認知的1樓),也就是奧塞美術館的地麵樓層,展齣的是打破官學與保守學院派的作品,以及挑戰傳統、大膽創新的畫傢初期的作品。

參觀完地麵樓層的觀光客,自然而然會搭乘建築物右側尾端的電梯來到5樓。5樓展示的作品可以說是奧塞美術館的核心,也就是印象派畫傢的巨作。5樓展覽的動線從建築物右側開始往左邊延伸,參觀結束後可以走樓梯或搭電梯,往下到地麵樓層或是到2樓。2樓展齣的是赫赫有名的梵榖和高更的作品,以及追隨高更的阿旺橋畫派和納比派畫傢的作品,在2樓也可以欣賞到利用小色塊完成畫作的印象派畫傢秀拉與追隨者的作品。

本書從地麵樓層開始往2樓,再迴到地麵樓層的象徵主義館依序介紹,如此編排主要是為瞭符閤藝術史的順序。不過,書中並沒有標示展覽室的位置,因為全世界都非常關注印象派藝術,作品常齣藉至海外,因此展覽的位置經常調換。建議讀者先上奧塞美術館的官網,確認參觀當天展示品位置等相關資訊後,再前往參觀

米勒〈晚禱〉、〈拾穗〉

生為農傢子弟的尚-法蘭索瓦.米勒(Jean-Fran?ois Millet,1814?1875年)在巴黎學習美術後,有段時間離開巴黎迴到故鄉,幫名人畫肖像來維持生計,之後為瞭完全投入藝術界,再次迴到巴黎,攜傢帶眷遷居至巴比鬆,過著田園般的生活。米勒與第壹任妻子分手後再婚的消息,連父母親都不知道,甚至在母親過世時,以及接到zui親近的祖母過世的訃聞時,都不曾迴到故鄉,這種漠然又冷靜的個性在畫壇廣為人知。窮睏又不受肯定的他,雖然憑藉著描繪類似〈躺臥的裸女〉等當時巴黎流行的色情畫作維生,zui終卻以浪漫的風景畫在巴黎畫壇享有一席之地,晚年也算名利雙收,風光走完一生。

米勒在巴比鬆生活時埋首於描繪大自然風光,在光線、空氣與色調鋪陳齣來的靜默大自然中,加入瞭似乎訴說著故事的人物,是米勒和其他巴比鬆畫傢之間zuida的差別。以寬闊的大自然為背景、襯托齣人物,有別於學院派鍾情於描繪神話或宗教人物、戰功彪炳的英雄,而米勒筆下的主角隻是土地的主人、耕種的平凡農婦。也因為如此,米勒纔被稱為描繪貧窮、弱勢人物日常生活的「農民畫傢」,但米勒卻把自己與這種政治立場做切割。〈拾穗〉描繪的是在小麥田裡彎腰拾穗的三個農婦,在當時的社會,莊稼人所做的所有勞務中,拾穗是zui卑微、zui勞纍的工作,米勒被認為是在過度美化勞動現場,甚至被大力撻伐為沒有問題意識的知識份子。

從〈晚禱〉這幅作品中,可以看到每天日齣而作、日落而息,即使生活再睏苦,但聽到教堂鐘聲響起,立刻低頭嚮神默禱的農夫謙遜的麵貌。然而此幅畫作在日後卻被鑑定齣:米勒在這對夫婦腳下描繪瞭過世的孩子(籃子中裝的是因為環境睏苦而餓死的小孩屍體),即便不確定米勒的主張是什麼,但籃子成瞭「棺材」的確是不爭的事實。〈晚禱〉幾經轉手,甚至被賣往美國。zui後這幅被賣到國外而讓法國人濛羞的畫作,被法國富豪阿爾弗雷德.索夏爾(Hippolyte-Alfred Chauchard)買下,捐給瞭法國政府。

馬內〈草地上的午餐〉

愛德華.馬內(Edouard Manet,1832?1883年)是1863年落選沙龍展中嶄露頭角的大明星。雖然對他本人而言,這是非常不光彩的事。然而,即便受到愚蠢的大眾惡意揶揄、冷嘲熱諷,他仍舊頑強的與製度抗衡,成瞭顛覆日後藝術版圖的革新者。在穿著裝扮彷彿巴黎大學生的兩位年輕人前方,坐著一位沒有流露齣任何羞恥感的裸女,這位在畫作〈草地上的午餐〉中凝視觀眾的裸女投射齣的鄙視錶情,讓這幅畫作成瞭被批判的標靶。這幅畫作甚至被評為:上過美術學院、學過繪畫的人,卻連zui明亮與zui陰暗處之間的階段性明暗變化等基礎都處理不好。階段性處理明暗的手法,也就是錶現齣人物量感的技巧,屬於二維平麵繪圖,能讓畫作變得立體,但是馬內畫的裸女像是一張色紙貼在作品上,完全缺乏立體。

事實上,馬內的這種畫法可以稱為「視線上的寫實主義」。當我們真正位在陽光充足的地方看人時,其實不可能看到學院派畫傢所畫齣的陰影明暗變化,能看到的隻不過是明亮處與黑暗處之間的對立色感而已。

以當時的眼光而言,畫作中的裸女姿態不盡理想,頭太大,腹部還有幾層贅肉,如此寫實的女性身材引起觀眾此起彼落的憤怒。沙龍展的觀眾與審查委員看慣瞭神話中完美無瑕、風情萬種、美到齣神入化的女性裸體,紛紛指責這幅作品是落選沙龍展中有史以來zui野蠻庸俗的差勁作品。

這幅作品是經常研究大師作品的馬內,藉用馬爾坎托尼奧.萊濛迪(Marcantonio Raimondi)以拉斐爾的圖稿製作成的銅版畫〈帕裏斯的審判〉,與提齊安諾.維伽略(Tiziano Vecellio)、喬久內(Giorgione)的作品〈田園閤奏〉所繪製而成的,當時的人們甚至批評馬內將大師偉大的作品搞得亂七八糟、缺乏格調。

莫內〈藍睡蓮〉、〈垂柳〉

初期總是被批評和嘲弄的印象派展覽,歷經瞭幾屆展齣後,越來越被藝術界與大眾接受與喜愛,莫內的經濟也寬裕瞭起來。因為窮睏,不得不一直搬傢的他,終於可以結束這樣的生活。他在居住七年多的吉維尼附近買瞭土地,蓋瞭自己的傢,從1890年開始,直到過世前的30年間,都在這裡揮灑著創作的熱情。

將自己的花園和居所打造得如此漂亮,雖然是他滿足自己的小小心願,但也可以當成他想將這個地方做為描繪對象的企圖心。費歐瑞拉.尼可西亞(Fiorella Nicosia)在著作《莫內》中,曾引用看到莫內的畫作不禁讚嘆的詩人羅伯特.佛洛斯特(Robert Lee Frost)的話:「這裡不是百花爭鳴的花園,而是色彩的花園。這幅畫作中呈現瞭一位偉大畫傢視線下的花園景緻。」

莫內特別鍾情於池塘中的睡蓮,經常仔細觀察自己受浮世繪影響而蓋的日本橋下,那一片睡蓮與池塘中的水麵色彩變化,以自己的視角充分解析後,將這些景緻放到畫布中。〈藍睡蓮〉中沒有地平線與水平線,與傳統風景畫的構圖有很大的差別。

〈垂柳〉是莫內晚年因為白內障幾乎喪失視力時所畫的作品。一生執著於色彩與光線的莫內,越到晚年,越以更粗糙的筆觸,不假思索的描繪齣形體的輪廓,畫麵也因為厚重的顏料而顯得斑斕。各種顏色的斑紋,是畫傢眼中「看到的某個世界」的證明。如同莫內所說:「我隻不過是在平麵上覆蓋顏料而已」,隻是展現齣「顏料本身」、「顏料的物質性」罷瞭。這種物質性讓1950年代的美國抽象錶現主義畫傢為之傾倒,也成瞭新藝術的特色之一。莫內作品本身的藝術性,可說是走在時代之前。。

梵榖〈隆河上的星夜〉

離開巴黎、抵達亞爾的梵榖,為隆河夜晚景色之美感到深深著迷,甚至捎瞭一封信給弟弟西奧,說自己想描繪齣這個「深邃無際、帶有色彩的夜晚」景象。結果真的如梵榖所言,他以深藍色和黃色畫齣瞭眼中看見的那片夜晚。閃耀繁星與對岸的燈火通明,透過鮮明的亮黃色和粗獷的短筆觸,在隆河的河麵,甚至是低矮的丘陵上留下瞭波影。就如即將燃燒完生命的煙火般,熠熠星光在一大片靜謐的深藍夜空中耀眼閃爍著,星星的中央有著深沉呼喊般的白色團霧。

梵榖除瞭以畫筆沾染調色闆上的顏料、以畫筆蓋印的方式平塗之外,也會將整管顏料擠到畫布上,或是以粗獷紮實的筆觸即興塗繪後,再利用筆桿或小刀刻颳。這種高低不平的畫麵,就像他的人生一般激烈又充滿麯摺。畫中看起來像是戀人的兩個人,讓整幅作品感覺起來不像畫作,反而像浮雕,也是上述繪畫技巧造成的效果。

梵榖的風景畫大多和這幅作品相似,跟對於大自然等對象的寫實描寫有相當大的距離,他筆下的風景可說是隻屬於他的內在風景。另外,與其說他臨摹的是他看見的某些奇幻且刻意的世界,倒不如說是他將自己的苦痛、擔憂、憤怒等情緒轉移到畫作中,我們現在纔可以從畫作中解讀齣一位畫傢的「內心」。

梵榖的畫作不同於印象派「將映入眼裡的對象麵貌描繪齣來」的畫作,而是「藉由被稱為畫作的外部世界,錶露自我內在的情感與心理」,這一點影響瞭日後的錶現主義。

作者資料

金榮淑

高麗大學西班牙語係畢業,曾服務於智利駐韓大使館與玻利維亞大使館。大學時以業餘身分參加管弦樂團,熱愛古典與爵士音樂。邁入不惑之年時,由於對繪畫的熱情,進入梨花女子大學研究所攻讀藝術史,緻力於寫齣任何人都能輕鬆瞭解的藝術趣味故事。

著作包括:《手上美術館2:奧塞美術館必看的100幅畫》、《手上美術館3:倫敦國傢美術館必看的100幅畫》、《羅浮宮與奧塞美術館名畫漫步之旅》、《佛羅倫斯藝術漫步》、《荷蘭/比利時美術館漫步之旅》、《現代藝術傢的無禮抵抗》、《畫作漫談》、《在畫中遇見耶穌》、《巴黎布洛瓦》、《熱愛自然的畫傢們》(閤著)等。此外,作者也專為孩童寫瞭《看完這本書就想去美術館》、《在美術館閱讀希臘神話》、《在美術館閱讀西洋藝術史》等書。

基本資料

作者:金榮淑

譯者:陳鬱昕

齣版社:商業周刊

齣版日期:2017-05-04

ISBN:9789869468039

規格:平裝 / 全彩 / 200頁 / 15cm×23cm

用戶評價

作為一名對藝術史略知一二的業餘愛好者,我一直覺得很多導覽書籍的“篩選標準”太過主觀,或者過於注重名氣。然而,這本書在選擇“必看”的百幅作品時,展現齣瞭一種非常平衡且專業的考量。它似乎在努力構建一個完整的敘事綫索,從新古典主義的嚴謹過渡到浪漫主義的熱情奔放,再到寫實主義對日常生活的捕捉,直至印象派那石破天驚的色彩革命。每一幅入選的作品,都不是孤立存在的,而是被放置在一個清晰的藝術流派脈絡中進行討論。這種結構安排,極大地幫助我梳理瞭19世紀法國藝術發展的清晰圖景。它不僅僅是展示瞭“什麼”作品重要,更重要的是闡釋瞭“為什麼”這些作品在藝術史的長河中占據瞭關鍵性的地位。對於希望係統性瞭解奧塞核心收藏脈絡的讀者來說,這份精選的目錄單無疑是高效且可靠的導航圖。

評分裝幀設計上的考究,特彆是紙張的選擇和裝訂的工藝,為閱讀體驗增添瞭難以言喻的厚重感。每一頁的裁剪都乾淨利落,沒有絲毫毛邊或溢膠的痕跡,這顯示齣齣版社在製作環節上的精益求精。我非常欣賞它在處理不同尺寸原作時的靈活排版策略,一些尺度較小的素描或習作被巧妙地安排在更集中的篇幅中,而那些恢宏巨製則占據瞭幾乎整張跨頁,最大限度地保證瞭視覺的衝擊力。這種對媒介特性的尊重,使得閱讀過程成為一種享受,而非機械的信息攝入。相較於許多用廉價銅版紙印製的畫冊,這本書的油墨質感和色彩飽和度,即便是長時間翻閱,眼睛也不會感到疲勞,反而能更好地沉浸在色彩的世界裏。這真的是一本值得細細品味、反復摩挲的藝術鑒賞之作。

評分這本書的裝幀設計簡直是視覺享受。厚實的紙張,那種溫潤的觸感,拿在手裏就覺得沉甸甸的,充滿瞭對藝術的敬意。而且,內頁的印刷色彩還原度高得驚人,那些印象派大師筆下細膩的光影變化,在書頁上幾乎能觸摸到筆觸的起伏。特彆是那些大幅畫作的跨頁展示,簡直就像把一幅幅真跡請進瞭傢裏。我特彆喜歡它對細節的處理,比如每幅畫的介紹文字,排版上留白恰到好處,既保證瞭閱讀的舒適度,又不會喧賓奪主,讓眼睛能完全聚焦在作品本身。封麵那種低調而富有質感的材質選擇,也讓我每次拿起它都有一種儀式感,感覺自己不是在看一本普通的畫冊,而是在進行一場私密的藝術沙龍。這種對實體書品質的極緻追求,在現在這個數字閱讀盛行的時代,顯得尤為珍貴。它不僅僅是一本導覽手冊,更是一件可以長期珍藏的藝術品,無論是放在書架上,還是隨時翻閱,都能帶給人愉悅的心情。

評分這本書的實用性遠超我的預期,它真正做到瞭“攜帶方便的微縮美術館”。我特彆喜歡它在每幅畫作旁設置的“導覽小貼士”區域。這些信息量適中的注釋,沒有占據主畫麵太多空間,卻精準地抓住瞭欣賞這幅畫的幾個關鍵點,比如特定的技法、一個鮮為人知的細節,或者畫中人物的身份背景。這對於在真實美術館參觀時,能起到極佳的輔助作用。我試著帶著這本書去其他畫廊參觀時,發現自己看畫的眼光都變得不一樣瞭。以前可能隻是走馬觀花,現在會下意識地去尋找書中所強調的光影處理或者色彩對比。這種閱讀體驗的延伸和知識的即時應用,讓我覺得這本書的價值遠超定價。它成功地將“書本知識”轉化為“現場審美能力”,這纔是真正優秀的藝術普及讀物所應有的特質。

評分這本書的敘事角度非常新穎,它完全摒棄瞭那種教科書式的、冰冷的藝術史羅列,而是采用瞭一種非常個人化、充滿溫度的“導覽員”視角。讀起來完全沒有壓力,感覺就像是有一位學識淵博又風趣幽默的朋友,手把手帶著你穿梭在奧塞的宏偉殿堂之中。它不是簡單地告訴我“這幅畫是莫奈的,創作於1880年”,而是會深入挖掘畫傢創作時的心境,當時的社會背景如何影響瞭這幅作品的誕生,甚至會探討光綫在不同時間段對原作色彩的影響。這種深入淺齣的講解方式,極大地拉近瞭我們與這些“殿堂級”作品的距離。我尤其欣賞它對那些冷門但同樣精彩的作品的挖掘,讓我的視野不再局限於那些耳熟能詳的明星作品,而是能發現更多隱藏的寶藏。這本書的作者顯然對美有著深刻的理解和無限的熱愛,這種熱情通過文字感染著每一個讀者,讓人忍不住想要立刻飛去巴黎,親眼去驗證書中所描繪的一切。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有