具体描述

●汉英对照版《红楼梦》序

●汉英对照版《红楼梦》校勘说明

●译者序

●回 甄士隐梦幻识通灵 贾雨村风尘怀闺秀

●第二回 贾夫人仙逝扬州城 冷子兴演说荣国府

●第三回 金陵城起复贾雨村 荣国府收养林黛玉

●第四回 薄命女偏逢薄命郎 葫芦僧乱判葫芦案

●第五回 开生面梦演红楼梦 立新场情传幻境情

●第六回 贾宝玉初试云雨情 刘姥姥一进荣国府

●第七回 送宫花周瑞叹英莲 谈肄业秦钟结宝玉

●第八回 薛宝钗小恙梨香院 贾宝玉大醉绛芸轩

●第九回 恋风流情友入家塾 起嫌疑顽童闹学堂

●第十回 金寡妇贪利权受辱 张太医论病细穷源

●第十一回 庆寿辰宁府排家宴 见熙凤贾瑞起淫心

●第十二回 王熙凤毒设相思局 贾天祥正照风月鉴

●第十三回 秦可卿死封龙尉 王熙凤协理宁国府

●第十四回 林如海捐馆扬州城 贾宝玉路谒北静王

●第十五回 王熙凤弄权铁槛寺 秦鲸卿得趣馒头庵

●第十六回 贾元春才选凤藻宫 秦鲸卿天逝黄泉路

●部分目录

内容简介

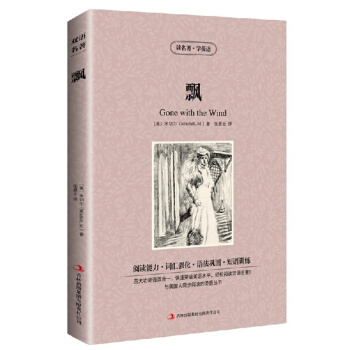

曹雪芹、高鹗编著的《红楼梦》是一部百科全书式的长篇小说。以宝黛爱情悲剧为主线,以四大家族的荣辱兴衰为背景,描绘出18世纪中国封建社会的方方面面,以及封建下新兴资本主义民主思想的萌动。结构宏大、情节委婉、细节精致,人物形象栩栩如生,声口毕现,堪称中国古代小说中的经典。本书是《红楼梦》的汉英对照本。 曹雪芹 著作 David Hawkes 等 译者 霍思(David Hawkes,1923年7月6日-2009年7月31日)是英国汉学家、翻译家。他于1945年至1947年期间在牛津大学学习中文,并自1948年至1951年期间成为国立北京大学(整并前之北京大学)的研究生。他在1959年出任牛津大学的中文系教授,至1971年为止。自1973年至1983年期间,霍思为牛津大学万灵学院(All Souls College)的研究教授(Research Fellow),目前他为该学院的荣休教授。

闵福德(John Minford),英国汉学家、学者、文学翻译家,曾把中国古典名著,如《等 原来王夫人时常居坐宴息也不在这正室中,只在东边的三间耳房内。于是嬷嬷们引黛玉进东房门来:临窗大炕上铺着猩红洋毯,正面设着大红金线蟒引枕,秋香色金钱蟒大条褥,两边设一对梅花式洋漆小几,左边几上摆着文王鼎,鼎旁匙箸香盒,右边几上摆着汝窑美人觚,里面插着时鲜花草;地下面西一溜四张大椅,都搭着银红撒花椅搭,底下四副脚踏;两边又有一对高几,几上茗碗瓶花俱备。其余陈设,不必细说。

老嬷嬷让黛玉上炕坐,炕沿上却也有两个锦褥对设,黛玉度其位次,便不上炕,只就东边椅上坐了。本房的丫鬟忙捧上茶来,黛玉一面吃了,打量这些丫鬟们妆饰衣裙、举止行动,果与别家不同。

茶未吃了,只见一个穿红绫袄青绸掐牙背心的一个丫鬟走来笑道:“太太说:请林姑娘到那边坐罢。”老嬷等

用户评价

作为一个对古典文学有情怀,但又深陷于现代快节奏生活中的读者,我发现这本《红楼梦(汉英对照)》成功地找到了一个平衡点,使得这部鸿篇巨制变得“可消化”了。在时间碎片化的今天,我们很难保证能完整、安静地沉浸于一个纯中文阅读环境。双语对照的优势就在于,当我的注意力稍有分散时,英文部分可以作为一个“锚点”,帮助我快速跟上叙事节奏,而不必因为查阅生僻字词而彻底打断阅读的兴致。这种设计极大地降低了阅读的“门槛”,却丝毫没有牺牲内容的“格调”。我尤其欣赏那些在处理长句和复杂的状语从句时的翻译技巧。中国古典小说的叙事结构往往偏向于“堆叠”和“铺陈”,而英文更倾向于清晰的主谓宾结构,如何在保持中文原汁原味韵律的同时,让英文读者读起来不至于感到句子结构过于笨重,这无疑是一个巨大的挑战。这本书给出的答案是令人信服的,它既照顾到了文本的源流,也考虑到了目标读者的接受度。

评分坦白说,我买这本书并非纯粹为了学习英语,更多的是想通过对照的形式,来更深刻地“校准”自己对中文原著的理解。我们从小读《红楼梦》,很多词句已经内化成了文化本能,但究竟“潇湘妃子”的“潇湘”二字,在英文语境下如何才能真正传达出那种清冷与哀愁的意境?通过对比译文,我发现自己对一些诗词的理解深度得到了极大的拓宽。举例来说,当描述晴雯撕扇那段场景时,英文译者选择的动词和形容词,有时比我原先的理解更为尖锐或更为轻盈,这迫使我重新审视原文中曹公的用词选择。这本对照读物简直成了一场深度解构阅读的实践课。它不再是一本简单的工具书,而是一个让你与原作者和译者进行三方对话的平台。对于那些打算用英文向外国友人介绍中国文学的人来说,这本书无疑提供了一套可以直接引用的、高质量的“语料库”。我甚至觉得,如果能把某些关键的英文翻译背下来,对于提升自己对古典意境的表达能力,也有着难以估量的助益。

评分这本《红楼梦(汉英对照)》的译本,老实说,刚拿到手时我还有些疑虑。毕竟,要将曹雪芹笔下那细腻入微、情景交融的文字,尤其是那些充满古典韵味的诗词曲赋,准确无误又传神地搬到英文世界,难度不亚于给月光披上一层看得见的纱衣。然而,深入阅读后,我发现编者在这方面付出了惊人的心血。最让我称赞的是,译者并没有采取那种一味求“信”而失了“达”的直译策略,尤其在处理那些富有文化特定性的词汇和场景时,他们似乎懂得如何找到英文读者可以理解的文化支点。比如,对“怡红公子”的称呼,他们是如何在保持其贵族气质的同时,避免显得过于生硬或晦涩?我注意到,译文在保持原文情感张力的同时,做到了在不同文化背景间架起一座可通行的桥梁。对于那些需要反复咀嚼才能体会其深意的段落,双语对照的排版简直是救星。它不仅仅是提供了一个“参考答案”,更是提供了一个学习和理解翻译艺术的绝佳样本。每一次对英文的困惑,都能迅速回溯到中文原句,那种恍然大悟的感觉,远胜于查阅一本厚厚的词典。对于想深入研究中西文学差异的读者,这本书的价值更是难以估量。它让你在阅读古典美景的同时,也清晰地看到了语言转换过程中所产生的微妙的张力和选择。

评分这本书带给我的最惊喜之处,在于它让我重新体验到了一种“慢阅读”的乐趣,但这“慢”是建立在效率之上的“精读”。以往读纯中文版时,我总担心自己会错过一些文化符号的深层含义;读纯英文版时,又害怕自己遗漏了中文语境中独有的那种“言外之意”。而这本对照本则巧妙地消弭了这种焦虑。它鼓励你去对比、去揣摩、去探究。比如,对于那些充满暗示的判词和灯谜,当你读到英文译法时,会发现译者有时会选择更具象征意义的词汇,这反过来会促使你反思中文原词的象征边界。这种细致入微的比较,使得阅读体验变得立体而多维。它不再是单向的接受,而是一种双向的探索。我甚至开始期待能找到更多同类的汉英对照经典,因为这种并置的方式,不仅是对一部文学作品的翻译,更是对一种文化精神的跨语言传达,其复杂性与成就感,是单语版本所无法比拟的。这本书无疑是热爱中国古典文学的非母语学习者,以及希望加深自身理解的母语读者的上佳选择。

评分初次捧读这套书,我被其装帧和纸张的质感所吸引,这显然不是那种匆匆忙忙赶出来的批量产品。但真正让人沉下心来细品的,还是其排版的巧妙设计。想象一下,在阅读宝玉初试云雨情那段略带羞涩又充满诗意的文字时,你不需要费力地翻页或在屏幕上切换,精巧的对照布局让你能够将目光的焦点自然地在两种语言间游走。这种无缝衔接极大地提升了阅读的连贯性和沉浸感。特别值得一提的是,对于那些涉及古代服饰、礼仪、园林建筑的专有名词,译者似乎做了详尽的脚注或处理,这在很大程度上避免了读者因文化隔阂而产生的阅读障碍。我过去阅读一些老旧的红楼梦译本时,总觉得人物的对话少了一层“人味”,显得过于书面化,但在这本汉英对照版中,我能明显感觉到译者努力去捕捉了不同阶层、不同身份人物的口吻差异——林黛玉的清高尖刻、薛宝钗的圆融得体,这些微妙的语态变化,即使在翻译中也依稀可见。这不仅仅是翻译文字,更像是翻译人物的“灵魂”和他们所处的那个“大观园宇宙”。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有