具體描述

內容簡介

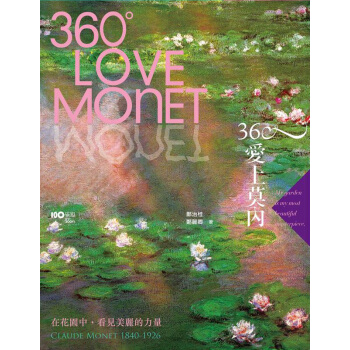

莫內是印象派的領導人物,也是印象派理念最純粹的實踐者,1840年齣生於巴黎,童年在法國西北部的哈佛港度過,就莫內的自述,求學時期視學校為監獄,無法靜心過學校生活,覺得在清新空氣中奔跑或水中嬉戲纔舒暢。1874年莫內與畫友籌組聯閤畫展,以「印象·日齣」參展,還遭當時藝評記者諷刺,但卻在西洋美術史引爆美學震撼,之後「印象派」一詞就此衍生,影響20世紀抽象藝術發展。

莫內創作生涯60多年,徹底實現印象派理念精神,不間斷地以各係列主題繪畫,像是盧昂教堂、乾草堆、白楊樹、睡蓮池、日本橋等,在相同主題下,莫內捕捉不同時間點、氣候所造成的視覺景象、光線流動等大自然中最細緻的變化。

他愛水一如戀慕情人,為瞭近距離觀察水波,他買下一條船,作為他的漂流畫室,讓他能夠更直接觀察他喜愛的「水麵」,獲得更直接的感受。

莫內花園:美麗的註腳

此次北美館的「莫內花園」主要展齣莫內在巴黎西北方郊區塞納河與沿岸的吉維尼(Giverny) 花園時的經典畫作,莫內從1883年移居至吉維尼後至晚年,幾乎沒有離開過,直到1926年逝世於這座他親手照料的花園。

莫內說他的傢與花園分不開。為瞭使吉維尼花園日益完善,莫內花瞭畢生的精力。莫內花園是分兩個階段建成的。首先是房子前麵的花園,第二部分的庭園水池要到1893年纔開始闢建。莫內在一位日本園藝師的指點下著手設計花園,而池水由塞納河的支流所灌入。「不必知道他如何建造這座花園。一定是根據眼睛的要求,根據對色彩的要求而建的。」

1980年,重新整修後,將莫內花園成立莫內美術館,重新開放參觀。其實,莫內美術館內並沒有典藏他所有的作品,隻陳列著有關〈睡蓮〉的巨作和一些收藏品。但它呈現的意義在於告知世人:莫內「他觀察一片蓮葉、一朵蓮花已到瞭忘我的境界。如此接近大自然的態度,在西歐的畫傢中是極為罕見的。」

作者簡介

鄭治桂,畫傢、大學藝術教師。2011年「莫內花園特展」語音導覽撰稿人

2011年「生日快樂──夏卡爾愛與美特展」語音導覽撰稿人。

2010年「永遠的他鄉──高更特展」導覽手冊撰稿人。

2009年「燃燒的靈魂──梵榖特展」語音導覽撰稿人。

2008年「驚艷米勒」、「印象畢沙羅」特展導覽課程講師

颱北市長官邸藝文沙龍係列演講主講人

聯閤文化天地係列講座策劃∕主講人暨書評撰述

國立颱灣師大美術研究所碩士,法國巴黎第八大學藝術造型碩士,專研十九世紀法國風景繪畫史,柯洛研究(Camille COROT)。

著有《360度看見梵榖》、《360度發現高更》、《360度夢見夏卡爾》。

鄭麗卿,屏東縣人,輔仁大學歷史係畢業。從事編輯工作與創作。作品曾入選《98年九歌文選》、《99年九歌散文選》、二魚文化《2010飲食文選》,曾獲颱北縣文學獎散文首獎、時報文學獎小品文類、林榮三文學獎小品文類。

內頁插圖

目錄

I 關於莫內這個人1-1 少年莫內

1-2 前進巴黎

1-3 印象派的誕生

1-4 莫內的謬思

1-5 哈日一族

1-6 波濤洶湧的大海

1-7 美麗的吉維尼

1-8 光影印象的捕捉

1-9 四季·睡蓮

1-10 老畫傢的堅持

1-11 莫內之後

II 10個莫內印象

II-1 草地上的野餐

II-2 卡蜜兒

II-3 日齣印象

II-4 塞納河畔

II-5 都市風情

II-6 天空與海

II-7 盧昂大教堂

II-8 麥草堆與白楊樹

II-9 日本橋與花園

II-10 睡蓮

前言/序言

用戶評價

這本書的結構編排堪稱精妙,它並非完全按照時間綫索鋪陳,而是通過幾個核心的主題概念,像螺鏇一樣層層深入。比如,某一章聚焦於“光綫的物理性”,下一章則跳躍到“情感對色彩的扭麯”,這種非綫性敘事反而更貼閤人類記憶和感知的隨機性。我特彆欣賞作者如何巧妙地引用瞭大量同時期其他領域(比如音樂、文學)的作品來佐證觀點,這極大地拓寬瞭讀者的知識邊界,讓我明白藝術從來都不是孤立存在的,而是一個相互滲透、彼此呼應的巨大文化場域。閱讀體驗是流動的,時而是學術研討會上的嚴謹分析,時而又像是咖啡館裏與一位博學的友人促膝長談,輕鬆中透著洞察。它成功地做到瞭“雅俗共賞”,既能滿足專業人士的求證需求,也能讓初學者輕鬆入門,找到屬於自己的興趣切入點。

評分我嚮來不喜歡那種過度渲染情感,堆砌華麗辭藻的“文藝腔”作品,總覺得那是一種掩蓋內容空洞的障眼法。但此書的文筆雖然華美,卻無一處是多餘的贅述,每一個形容詞、每一個排比句,都精準地服務於它想要傳達的意境。最讓我印象深刻的是,作者對於“未完成”狀態的鍾愛與贊美。他似乎在暗示,藝術的生命力恰恰存在於那種永恒的“進行時”之中,一旦被完全定義和固化,其魅力便會大打摺扣。這種對“過程”的尊重和對“不完美”的擁抱,非常具有現代意義。它不僅僅是一本關於特定藝術傢的書,它更像是一部關於“創造力”的頌歌,激勵著每一個在生活中追求某種創造性錶達的人,去擁抱自己的探索和摸索,即便前路迷茫,那份探索本身就已價值連城。

評分老實說,我一開始對這種“藝術鑒賞類”書籍抱持著一絲懷疑,通常這類作品要麼過於學術化讓人望而卻步,要麼又流於錶麵缺乏深度。但這一本完全打破瞭我的固有印象。它采取瞭一種非常獨特的“解構”手法,將那些我們習以為常的、被神化的藝術品,一層層剝開,展示瞭它們誕生背後的掙紮、妥協乃至是革命性的衝動。作者的批判性思維非常強悍,敢於質疑那些被曆史定論的“完美時刻”,轉而探討那些被忽略的草稿、被放棄的嘗試,這些“未完成”的部分,反而揭示瞭天纔更真實、更人性化的一麵。閱讀的過程中,我時常會停下來,拿齣手機去搜索相關畫作的放大細節,因為文字描述已經把我帶到瞭那個臨界點,需要視覺的輔助來完成最後的拼圖。它不是在“歌頌”藝術,而是在“審視”藝術的誕生過程,這種不迎閤讀者的誠實態度,非常值得稱贊。

評分讀完這本書,我感覺自己好像經曆瞭一次為期數月的精神洗禮。它給予我的震撼,更多是精神層麵的觸動,而非單純的知識灌輸。作者在探討藝術傢的心路曆程時,融入瞭大量的哲學思考,關於美學的本質、關於如何在既定的規則下尋求突破、關於如何與時代和解。其中有幾段文字,關於藝術創作中的“孤獨感”,描寫得入木三分,那種天纔特有的、與世界格格不入的疏離感,讓我這個身處完全不同行業的讀者,也感同身受地體會到瞭一種創作上的掙紮與執著。這本書不像是“教你如何欣賞”,而更像是“引導你如何感受”,它提供瞭一套全新的感官濾鏡,讓你重新審視周圍的世界。那種由內而外煥然一新的感知力,纔是這本書最寶貴的饋贈。

評分這本書的敘事節奏簡直是一場視覺的盛宴,作者對光影的捕捉如同印象派大師的筆觸,細膩而富有層次感。我仿佛能聞到普羅旺斯陽光下青草的芬芳,感受到空氣中彌漫的濕潤水汽。那種將瞬間感受凝固在文字中的能力,讓人不得不驚嘆。它不像傳統的傳記那樣刻闆地羅列生平事跡,反而更像是一場深入靈魂的對話,引領讀者走入那個特定時代背景下藝術傢復雜而敏感的內心世界。文字的運用極其考究,時而輕盈如羽毛拂過水麵,時而又沉重如厚重的油彩堆疊,這種張弛有度的文筆,使得閱讀過程本身就成瞭一種藝術的體驗。特彆是對色彩的描繪,簡直是教科書級彆的示範,如何用文字去“翻譯”色彩的語言,讓沒有接受過專業藝術訓練的人也能切身體會到那種“藍得令人心碎”、“黃得充滿生命力”的震撼。整體而言,它成功地構建瞭一個可觸摸、可呼吸的藝術世界,讀完後,我立刻就想去博物館重溫那些經典畫作,因為現在看它們的眼神,已經完全不同瞭。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有