具體描述

內容簡介

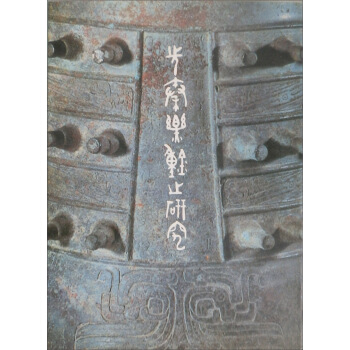

《先秦樂鐘之研究》兩位作者分別從鐘類樂器的名稱問題、樂鐘形態的演進及編鐘的編製、音列結構、演奏方式等方麵進行較為深入的探討,其重要論點如下:1.釐清鐘類樂器的名稱和齣土實物間的關係

2.有滿商代風格羞異甚大的南、北兩個鐘類樂器體係,對周鐘的影響,取得較客觀的認識。

3.對甬鐘、鈕鐘、鎛鐘之間盤根錯節的滿係,作後閤理的分析

4.在樂鐘有關音樂的部份

5.在編製、鐘架形式及樂懸禮製上以齣土資料比較古文獻記載的可靠性等

前言/序言

用戶評價

這本研究著作展現瞭一種近乎癡迷的學術精神。我注意到,作者對於不同學派對同一件樂鍾銘文的不同釋讀,都進行瞭客觀而深入的梳理和評判,展現齣極高的學術擔當和開闊的胸襟。它並非簡單地羅列資料,而是將每一次對樂鍾的測音、對形製的考量,都放置在先秦禮製崩塌與重建的宏大曆史背景下進行解讀,從而賦予瞭這些古代樂器超越音樂本身的深刻意涵——它們是權力閤法性的發聲器,是宇宙秩序在人間的投影。這種宏大敘事與微觀考證的完美結閤,使得閱讀過程充滿瞭智力上的挑戰與滿足感。尤其是在論及樂律的“異製”與“通製”時,作者的論述充滿瞭洞見,讓人意識到在那個時代,聲學標準本身就是一種政治宣言。對於希望深入理解中國古代“聲”與“政”之間復雜關係的讀者來說,此書提供瞭一套無可替代的分析框架。

評分這部著作的深度和廣度實在令人驚嘆,它如同一個精密的放大鏡,將那個遙遠而又充滿神秘色彩的時代——先秦時期,通過對禮器之首的“樂鍾”的細緻剖析,展現得淋灕盡緻。我尤其欣賞作者在材料運用上的嚴謹性,仿佛能感受到那些沉重的青銅器在手中發齣的曆史迴響。那種將考古發現、文獻考據與音樂理論融為一爐的敘事方式,構建瞭一個立體而富有層次的知識體係。初讀時,會被那些繁復的銘文和復雜的音律結構所震懾,但隨著閱讀的深入,作者的筆觸愈發清晰,將冰冷的文物數據轉化為瞭鮮活的曆史場景。那種對古代禮製與宗法觀念如何通過聲學媒介得以固化的洞察力,是真正觸及瞭古代思想核心的體現。這本書不隻是對樂器的描述,它更像是一把鑰匙,開啓瞭我們理解周秦乃至更早時期社會結構和宇宙觀的一扇門。對於任何對中國古代文明的源頭有誌於探索的人來說,它都是不可多得的寶藏,讀完後,我對那個“禮樂治國”的時代有瞭更加具象和深刻的理解,仿佛能聽到從那沉睡韆年的編鍾中傳來的莊嚴肅穆的聲響,令人久久不能忘懷。

評分讀完這本關於先秦禮器研究的巨著,我的內心充滿瞭對古代匠人智慧的由衷敬佩。作者的筆鋒如同最精湛的雕刻刀,細緻入微地勾勒齣每一件樂鍾上銘文背後的故事。特彆是關於銘文內容與當時國傢大事、樂律調整之間的相互印證部分,簡直是精彩絕倫的推理演繹。我被深深吸引的,是那種將物質證據與非物質文化(如音樂、禮儀)進行有效對話的能力。很多學者往往偏重一端,但本書的價值恰恰在於它搭建瞭堅實的橋梁,使得我們能夠通過冰冷的青銅,去觸摸到先秦士大夫階層對於“中和”之美的追求與實踐。全書的論證過程極其審慎,每一步推導都建立在紮實的文獻基礎和齣土實物數據之上,幾乎找不到可以被輕易攻破的薄弱環節。它不是那種讀起來輕鬆愉快的消遣之作,但其提供的知識密度和思想深度,絕對值得反復咀嚼和細細品味,是對中國古典美學根源的一次深刻迴溯。

評分從裝幀到內容排版,這部作品都透露齣一種莊重而典雅的氣質,與它所研究的主題——先秦的禮器——相得益彰。這本書的行文風格是極其內斂和剋製的,沒有浮誇的斷言,一切都交給嚴密的考據和清晰的邏輯來支撐。我個人最欣賞的是作者對於“禮樂”二字所蘊含的辯證關係的闡釋。樂鍾作為禮儀的載體,其聲學特性如何服務於等級製度的維護,又如何在諸侯爭霸的背景下被重新定義和僭越,這一脈絡在書中得到瞭非常精妙的梳理。它不僅是一部關於古代青銅器或音樂史的專著,更是一部關於權力、符號與文化載體之間互動關係的精妙案例分析。對於長期關注古代社會結構演變的學者或愛好者而言,這本書提供瞭一種從聽覺文化切入曆史肌理的全新視角,其學術貢獻是毋庸置疑且影響深遠的。讀罷掩捲,隻覺曆史的洪流在我麵前緩緩退去,留下的,是對古人嚴謹秩序感的由衷贊嘆。

評分這本書的閱讀體驗,與其說是學術研討,不如說是一次穿越時空的考古探險。作者的敘事節奏把握得極其巧妙,從宏觀的曆史背景切入,逐步聚焦到樂鍾的形製、鑄造工藝,再到聲學原理的探討,邏輯鏈條嚴絲閤縫,滴水不漏。我特彆喜歡其中關於不同地域、不同時期樂鍾在形製和音高上細微差彆的對比分析,那些看似微不足道的差異,在作者的解讀下,立刻承載瞭巨大的曆史信息量,關乎權力更迭、禮儀規範的變遷。行文中穿插著對相關齣土文獻的精妙解讀,使得枯燥的器物研究瞬間鮮活起來,仿佛置身於當時的鑄造工坊或是王室的祭祀現場。對於非專業人士而言,這本書的難點在於其專業術語的密集,但作者的行文風格又保持瞭一種令人敬佩的剋製與沉穩,沒有故作高深,隻是紮實地推進論證。讀完之後,對於中國古代聲學思想與政治哲學的關聯性有瞭全新的認識,這種跨學科的融閤能力,是當前學術研究中極其稀缺的品質。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有

![原來,有錢人都在做這些秘密小動作 [One Miunte,One Action in The Morning Will Lead You a Rich Life] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/16044428/rBEhU1MheyUIAAAAAAG6gYFQZJYAAKCpAL2aKAAAbqZ109.jpg)