具体描述

内容简介

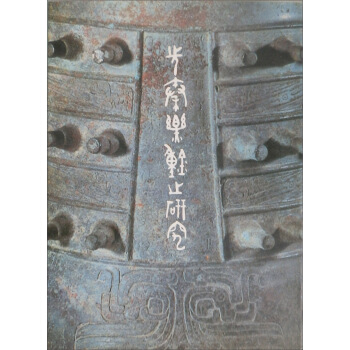

《先秦樂鐘之研究》兩位作者分別從鐘類樂器的名稱問題、樂鐘形態的演進及編鐘的編制、音列結構、演奏方式等方面進行較為深入的探討,其重要論點如下:1.釐清鐘類樂器的名稱和出土實物間的關係

2.有滿商代風格羞異甚大的南、北兩個鐘類樂器體系,對周鐘的影響,取得較客觀的認識。

3.對甬鐘、鈕鐘、鎛鐘之間盤根錯節的滿係,作後合理的分析

4.在樂鐘有關音樂的部份

5.在編制、鐘架形式及樂懸禮制上以出土資料比較古文獻記載的可靠性等

前言/序言

用户评价

这本研究著作展现了一种近乎痴迷的学术精神。我注意到,作者对于不同学派对同一件乐钟铭文的不同释读,都进行了客观而深入的梳理和评判,展现出极高的学术担当和开阔的胸襟。它并非简单地罗列资料,而是将每一次对乐钟的测音、对形制的考量,都放置在先秦礼制崩塌与重建的宏大历史背景下进行解读,从而赋予了这些古代乐器超越音乐本身的深刻意涵——它们是权力合法性的发声器,是宇宙秩序在人间的投影。这种宏大叙事与微观考证的完美结合,使得阅读过程充满了智力上的挑战与满足感。尤其是在论及乐律的“异制”与“通制”时,作者的论述充满了洞见,让人意识到在那个时代,声学标准本身就是一种政治宣言。对于希望深入理解中国古代“声”与“政”之间复杂关系的读者来说,此书提供了一套无可替代的分析框架。

评分这部著作的深度和广度实在令人惊叹,它如同一个精密的放大镜,将那个遥远而又充满神秘色彩的时代——先秦时期,通过对礼器之首的“乐钟”的细致剖析,展现得淋漓尽致。我尤其欣赏作者在材料运用上的严谨性,仿佛能感受到那些沉重的青铜器在手中发出的历史回响。那种将考古发现、文献考据与音乐理论融为一炉的叙事方式,构建了一个立体而富有层次的知识体系。初读时,会被那些繁复的铭文和复杂的音律结构所震慑,但随着阅读的深入,作者的笔触愈发清晰,将冰冷的文物数据转化为了鲜活的历史场景。那种对古代礼制与宗法观念如何通过声学媒介得以固化的洞察力,是真正触及了古代思想核心的体现。这本书不只是对乐器的描述,它更像是一把钥匙,开启了我们理解周秦乃至更早时期社会结构和宇宙观的一扇门。对于任何对中国古代文明的源头有志于探索的人来说,它都是不可多得的宝藏,读完后,我对那个“礼乐治国”的时代有了更加具象和深刻的理解,仿佛能听到从那沉睡千年的编钟中传来的庄严肃穆的声响,令人久久不能忘怀。

评分读完这本关于先秦礼器研究的巨著,我的内心充满了对古代匠人智慧的由衷敬佩。作者的笔锋如同最精湛的雕刻刀,细致入微地勾勒出每一件乐钟上铭文背后的故事。特别是关于铭文内容与当时国家大事、乐律调整之间的相互印证部分,简直是精彩绝伦的推理演绎。我被深深吸引的,是那种将物质证据与非物质文化(如音乐、礼仪)进行有效对话的能力。很多学者往往偏重一端,但本书的价值恰恰在于它搭建了坚实的桥梁,使得我们能够通过冰冷的青铜,去触摸到先秦士大夫阶层对于“中和”之美的追求与实践。全书的论证过程极其审慎,每一步推导都建立在扎实的文献基础和出土实物数据之上,几乎找不到可以被轻易攻破的薄弱环节。它不是那种读起来轻松愉快的消遣之作,但其提供的知识密度和思想深度,绝对值得反复咀嚼和细细品味,是对中国古典美学根源的一次深刻回溯。

评分从装帧到内容排版,这部作品都透露出一种庄重而典雅的气质,与它所研究的主题——先秦的礼器——相得益彰。这本书的行文风格是极其内敛和克制的,没有浮夸的断言,一切都交给严密的考据和清晰的逻辑来支撑。我个人最欣赏的是作者对于“礼乐”二字所蕴含的辩证关系的阐释。乐钟作为礼仪的载体,其声学特性如何服务于等级制度的维护,又如何在诸侯争霸的背景下被重新定义和僭越,这一脉络在书中得到了非常精妙的梳理。它不仅是一部关于古代青铜器或音乐史的专著,更是一部关于权力、符号与文化载体之间互动关系的精妙案例分析。对于长期关注古代社会结构演变的学者或爱好者而言,这本书提供了一种从听觉文化切入历史肌理的全新视角,其学术贡献是毋庸置疑且影响深远的。读罢掩卷,只觉历史的洪流在我面前缓缓退去,留下的,是对古人严谨秩序感的由衷赞叹。

评分这本书的阅读体验,与其说是学术研讨,不如说是一次穿越时空的考古探险。作者的叙事节奏把握得极其巧妙,从宏观的历史背景切入,逐步聚焦到乐钟的形制、铸造工艺,再到声学原理的探讨,逻辑链条严丝合缝,滴水不漏。我特别喜欢其中关于不同地域、不同时期乐钟在形制和音高上细微差别的对比分析,那些看似微不足道的差异,在作者的解读下,立刻承载了巨大的历史信息量,关乎权力更迭、礼仪规范的变迁。行文中穿插着对相关出土文献的精妙解读,使得枯燥的器物研究瞬间鲜活起来,仿佛置身于当时的铸造工坊或是王室的祭祀现场。对于非专业人士而言,这本书的难点在于其专业术语的密集,但作者的行文风格又保持了一种令人敬佩的克制与沉稳,没有故作高深,只是扎实地推进论证。读完之后,对于中国古代声学思想与政治哲学的关联性有了全新的认识,这种跨学科的融合能力,是当前学术研究中极其稀缺的品质。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![原來,有錢人都在做這些秘密小動作 [One Miunte,One Action in The Morning Will Lead You a Rich Life] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/16044428/rBEhU1MheyUIAAAAAAG6gYFQZJYAAKCpAL2aKAAAbqZ109.jpg)