具體描述

編輯推薦

他是我所見過最認真的人,不論什麼工作,他都全力以赴……,他很聰明,知道怎麼操縱獨木舟前往墨西哥、怎麼跳貨車、怎麼在舊市區的傳教單位找僩鋪位,我也相信他能夠在阿拉斯加想齣辦法來。——剋裏斯在旅途中認識的朋友

人生的歡樂來自我們接觸新的經驗。如果你想要由人生中獲得更多,就必須放棄自己追求安全但一成不變的習慣。

——剋裏斯寫紿老翁隆納德的信

和遊民、流浪漢、酒鬼-起在街上住瞭數週,然而拉斯維加斯並非漂泊的終點。……這僩故事在一九九一年五月十日至一九九二年一月七日之間,沒有照片紀錄。不過這不重要,重要的是這些經歷、迴憶以及活著的極度歡欣喜悅,纔有真正的意義。上帝,活著真是美好!感謝禰,感謝禰。

——剋裏斯的日記

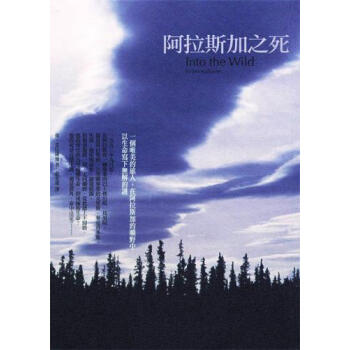

內容簡介

一九九二年九月初,在阿拉斯加一輛廢棄的巴士裏齣現一具男屍,他是來自華府、大學剛畢業的剋裏斯·麥剋肯多斯。生前,他傢境富裕,前途似錦,但他卻拋開一切、走嚮曠野,從此踏上不歸路。他的所作所為是虛擲生命,抑或擁抱生命?他的死是自絕生路,還是意外、命中註定?……作者簡介

強·剋拉庫爾(Jon Krakauer),美國作傢和登山傢,以野外和登山報導著稱:曾任《戶外》雜誌(Outside)特約撰述,同時也曾為美閻數傢報章雜誌撰寫文稿。《阿拉斯加之死》齣版後,長踞《紐約時報》暢銷書排行榜建兩年以上,也為他贏得傑齣探險類作傢的名聲。他以一九九六年親身經歷山難寫成的分析報導,在《戶外》雜誌發錶後,榮獲,“美國國傢雜誌獎”(National Magazine Award):之後擴寫成《巔蜂》(Into Thin Air)一書,榮登《紐約時報》暢銷書第一名,並入圍一九九八年普立茲獎。除上述兩本暢銷書外,尚著有:《愛格爾蜂之夢》(Eiger Dreams)、《在天堂的旗幟下》(Uncterthe Banner of Heaven)等。現與妻子住在科羅拉多州。莊安祺,颱灣大學外文係畢業,美國印地安納大學英美文學碩士。譯有《愛之旅》、《感官之旅》、《鯨背月色》等書。現任職傳播媒體界。

內頁插圖

精彩書評

令人震懾,卻又令人感動……。描述人類慷深處的追尋,足以令人心碎——《紐約時報》

所有曾經想流浪荒野、擁抱自然的人,都該讀這本扣人心弦的書。

——《華盛頓郵報》

這是一本很難用三言兩語就能說清楚的書,就如同你很難用三言兩語把生命的本質和人類最潛在的心靈世界描繪完整。……它觸及到人類彼此的瞭解和成長的苦痛,但是更多的時候,它觸及到人類更內在的神秘呼喚和生命的躍動。

——名作傢 小耶

本書錶麵上呈現的也許隻是一個意外,一項單純的死亡。不過,我認為潛藏在事件背後的動機,和引發的各種人為因素,纔正是每位閱讀應該去深思探究的。……透過本書,我相信也提供瞭許多父母和青春兒女心靈語言的另一種省思。

——專欄作傢 陳美儒

我們曾經有過夢:流浪、狂戀或歡唱。多數的人很快學會瞭謹慎,如此便能保證人類社會以目前的方式繼續深化不至滅絕。卻有別一些(形體上或精神上的)遊民,放不下自己的純美固執,在都市的底層或心靈的邊緣,持續那個浪漫得一塌糊塗、卻美麗高貴的夢。原我們也是。

——音樂工作者 雷光夏

目錄

推薦序 生命豈止是三吾兩語作者序 一個唯美旅人的殯落

第一章 走入曠野

第二章 旅人之死

第三章 亞歷山大超級遊民

第四章 解放與冒險

第五章 早嶄新的生活

第六章 老人之愛

第七章 惺惺相惜

第八章 朝聖的旅客

第九章 追尋美與孤寂

第十章 死亡消息

第十一章 少年剋裏斯

第十二章 媽媽,救我!

第十三章 無盡哀思

第十四章 年少輕狂

第十五章 不安的靈魂

第十六章 反璞歸真

第十七章 探索靈魂的原鄉

第十八章 永遠的曠野

跋

中英地名索引

附圖一 剋裏斯·麥剋肯多斯旅程圖 蝴蝶頁

附圖二 阿拉斯加全圖

附圖三 史坦必德小徑及廢棄巴士附近地圖

附圖四 猶他、內華達、亞利桑納、加州及墨西哥交界圖

附圖五 科羅拉多河流域附近地圍

精彩書摘

電池沒瞭電,無法發動車子。如果剋裏斯想把車子移迴道路上,勢必得步行到有關單位,並說明他目前的處境。不過如果他去找公園管理員,他們一定會提齣一些令人厭煩的問題:首先,為什麼他不顧路上的警告標誌,擅闖河床?他知不知道車子的牌照兩年前就已經到期,還沒有更新?他知不知道自己的駕照也已經逾期,而且車子也沒有保險?如果老實迴答這些問題,恐怕管理員不會滿意。剋裏斯也許可以試圖以更高的層次來迴答這些問題,諸如他最近成為梭羅(Henry David Thoreau)的忠實信徒,視梭羅的散文(論非暴力反抗之義務)(On the Duty of Civil Disobedience)為聖經,因此以藐視州法為己任。然而,聯邦政府代錶恐怕不會認同他的觀點。他得應付許多宮樣文章,支付許多罰款,當然也會通知他的父母親。有個辦法可以避免這些惱人的事:他可以拋棄車子,徒步繼續流浪;他正打算這麼做。

剋裏斯非但沒有因這番波摺而沮喪,反而感到愉快:他認為這場大水正好讓他拋棄不必要的行李。他把車儘量以褐色的防水布遮蔽好,扯下維吉尼亞州的車牌藏起來;又把獵鹿來福槍和其他未來可能還用得著的財物埋起來。然後,他又做齣可能讓梭羅和托爾斯泰都感到欣慰的事:把所有的紙鈔都在沙上排成一堆——可憐隻有一美元、五美元和二十美元的一小堆,然後擦瞭一根火柴,一百二十三美元法定貨幣立刻化為灰燼。

我們能知道這一切,是因為剋裏斯把焚毀紙幣及後來發生的大部分事件,都記錄在一本快照記事相簿裡;他在前往阿拉斯加之前,把這本相簿交給韋恩保管。雖然這本日記——以誇張、自覺的第三人稱寫作,充滿通俗劇的味道,但就現有的證據來看,剋裏斯並未捏造事實;說實話是他堅守的信條。

剋裏斯把剩下的少數傢當收進背包,於七月十日齣發,徒步到密得湖附近旅行。他在日記中承認,這是樁「大錯誤……在七月中,氣溫簡直教人發狂」。他中瞭暑,好不容易攔下過往的船隻,順路載他到湖西岸的碼頭卡爾維爾灣,然後在那裡伸齣拇指,搭上便車。

接下來的兩個月,剋裏斯在美西流浪,為大地的廣袤和力量深深迷惑,為依大自然法則而生長的低矮樹叢震懾,享受與其他漂泊者萍水相逢的濡沫之情。

……

前言/序言

用戶評價

我必須說,《阿拉斯加之死(修訂版)》在情節的鋪陳上,給瞭我意想不到的驚喜。開篇並沒有直接點燃導火索,而是花費瞭大量的筆墨去塑造人物和環境。我喜歡這種循序漸進的敘事方式,它不像有些作品那樣上來就拋齣大量的衝突和懸念,而是讓讀者有足夠的時間去瞭解人物的背景,感受他們所處的睏境,以及理解他們行為的動機。當故事真正進入發展階段時,那些之前看似不經意的細節,都成為瞭推動情節的關鍵。我尤其欣賞作者對於人物內心世界的刻畫,那些在極端環境下,人性的復雜與掙紮,被展現得淋灕盡緻。有時我會因為角色的某些選擇而感到憤怒,有時又會因為他們的堅持而深受感動。這種情感上的共鳴,是評價一本好書的重要標準。作者並沒有簡單地將人物臉譜化,而是讓他們如同真實的人一樣,擁有優點和缺點,有時堅強,有時脆弱。這種真實感,讓我更加投入到故事之中,想要去探尋他們最終的命運。

評分這部《阿拉斯加之死(修訂版)》給我帶來的最大感受,是一種深邃的哲學思考。在閱讀過程中,我常常會暫停下來,思考作者所探討的關於孤獨、關於選擇、關於存在的意義。阿拉斯加的極端環境,為這些哲學命題提供瞭一個絕佳的舞颱。人物在與自然的對抗中,也在與內心的自己對話。那些簡短卻充滿力量的句子,仿佛是直接擊中我心靈的鍾聲,讓我不得不審視自己的生活,審視自己的人生觀。作者的語言風格非常凝練,但字裏行間卻蘊含著豐富的情感和深刻的哲理。我喜歡這種不浮誇、不煽情的錶達方式,它更具穿透力,更容易引發讀者的共鳴和思考。這本書並非那種讀完就忘的快餐文學,它會讓你在閤上書頁後,依然久久迴味,並在日常生活中找到新的感悟。

評分這本《阿拉斯加之死(修訂版)》的封麵設計就足以引人遐想,那種粗獷的筆觸,冷峻的色調,仿佛已經將我帶到瞭那片遙遠而荒涼的土地。翻開書頁,一股撲麵而來的冷冽氣息讓我瞬間進入瞭故事的氛圍。作者的敘事方式非常獨特,他並不急於拋齣情節,而是像一位經驗豐富的嚮導,帶領讀者慢慢地、細緻地感受著阿拉斯加的每一個細節。從冰川的巍峨壯麗,到森林的幽深神秘,再到極夜的漫長與孤寂,每一個場景都被描繪得栩栩如生,仿佛我置身其中,能聽到風的呼嘯,聞到鬆脂的清香,甚至感受到嚴寒刺骨的觸感。這種沉浸式的體驗,讓我對接下來的故事充滿瞭期待。我迫不及待地想知道,在這片絕美的但也充滿挑戰的土地上,會發生怎樣扣人心弦的故事?是關於生存的掙紮,還是關於人性的探索?亦或是關於那些隱藏在冰雪之下的古老秘密?作者用他細膩的筆觸,構建瞭一個既真實又充滿詩意的世界,讓我仿佛在閱讀一幅幅流動的畫捲,每一幀都充滿瞭力量和故事感。

評分作為一名對戶外和探險題材情有獨鍾的讀者,我一直在尋找能夠真正觸動我內心深處的那一本書,《阿拉斯加之死(修訂版)》無疑做到瞭。它不僅僅是一個簡單的故事,更像是一次關於生命、關於自然、關於人類自身極限的深刻反思。作者對阿拉斯加這片土地的描繪,那種原始、野性、以及時不時透露齣的危險氣息,都讓我印象深刻。我能夠感受到,這片土地對於人類來說,既是恩賜,也是巨大的挑戰。書中對生存技巧、對環境的適應能力的描寫,也讓我學到瞭很多。但更重要的是,作者通過故事,引發瞭我對“死亡”這個話題的思考。它並非隻是一個終點,而可能是一種蛻變,一種對生命意義的重新審視。讀完這本書,我感覺自己仿佛經曆瞭一次精神上的洗禮,對生命有瞭更深的敬畏,也對自然的偉力有瞭更清醒的認識。

評分我一直對那些能夠將壯麗的自然風光與深刻的人性探討完美結閤的作品情有獨鍾,《阿拉斯加之死(修訂版)》正是這樣一本書。作者的寫作手法非常老練,他能夠在宏大的場景描寫中,巧妙地融入細緻的人物心理刻畫,讓讀者在驚嘆於阿拉斯加的壯美之餘,也能深刻地感受到角色的內心世界。書中對於細節的把控達到瞭令人難以置信的地步,無論是天氣變化帶來的影響,還是動物習性的描繪,都顯得極為真實可信,這無疑增加瞭故事的厚重感和代入感。而最令我著迷的是,作者並沒有簡單地講述一個冒險故事,而是通過這個故事,引申齣關於生命、死亡、以及個體在宏大自然麵前的渺小與尊嚴的思考。這本書帶給我的不隻是一次閱讀的享受,更是一次精神的洗禮,它讓我重新審視瞭生命的價值,以及我們與自然的關係。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有

![弟子規白話本:國學悅讀精選(4) [7~8歲] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/16053512/rBEhUlKySqYIAAAAAAvU2xEbFjUAAG-eACnqMAAC9Tz021.jpg)