具体描述

内容简介

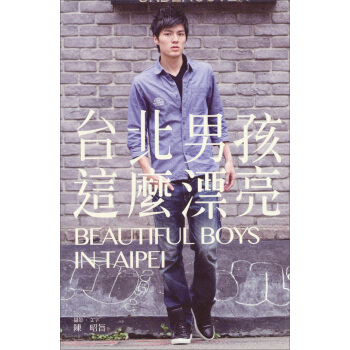

一個城市居住了什麼樣的人,會反映在這個城市的模樣上。《臺北男孩,這麼漂亮》女攝影師歷經了漫長厚顏的田野調查,蒐集了100個漂亮的台北男孩,因為有了他們,所以台北這個城市變得更加可愛。

新銳女攝影師陳昭旨,憑藉著社會研究的田野調查精神,竭盡所能運用了人際網絡關係,扛著沉重的器材開著她的小貨卡,忙碌穿梭在台北街頭巷弄,為的就是找到這些漂亮男孩。

「王子男孩」Sean最近最開心的事情是:跟很多不一樣國家的人聊天,好像可以重新發現很多事。

「搖滾男孩」陳信宏喜歡萬華,因為有老市集、老房子、吃不膩的老東西,時代留下來的不是太整齊的建築和氣味,匯集成現在的老台北。

「休閒男孩」大捲覺得,漂亮就是開朗自信,不因他人眼光而改變自我。

原本以為只是單純開心的記錄男孩就好,卻在長達半年多的拍攝過程中,陳昭旨也尋找出專屬於台北的城市風格印記,這才猛然發覺,自己最想要留住的,是逐漸被遺忘的老台北。

「台北正在改變,如果無法堅信改變是前往更好的方向,能夠在這個時候記錄下來,就拼命記錄吧。也許今日的風景,明日就不復存在。」

作者简介

陳昭旨,台北人。台大社會系,倫敦中央聖馬丁視覺傳達研究所畢。年過三十仍自以為年輕的老少女,性格小鼻子小眼睛,只在乎小事情。從小就被同儕認為是外星人,後來發現好像是這麼一回事,長相也雷同到難辭其咎。電影《刺青》開始劇照工作,陸續參與《九降風》《倪亞達》《飲食男女二—好遠又好近》《寶米恰恰》等劇拍攝,已出版作品有寶米恰恰概念攝影書《那一半》及《人妻日記》內頁攝影(作者陳雪&早餐人)。内页插图

目录

我的工作,是記錄「人」前言:記錄男孩,也記錄台北這個城市

王子 No.001~011

【憂鬱的氣質、文藝感、白淨的、藝術家、優雅、笑容溫柔迷人、白馬王子。】

搖滾 No.012~023

【硬蕊性格、狂放不羈、合身牛仔褲、龐克氣息、次文化、骨子裡的躁動。】

休閒 No.024~041

【舒適簡單、俊俏臉孔、氣質閒適、令人感到神清氣爽的、生活感。】

花草 No.041~048

【清新可人、纖細稚嫩、既脆弱又美好、像是午後和煦陽光下,柔軟的草坪。】

潮流 No.049~075

【順應性格、重視細節、精心搭配、生活態度、設計師、理念守護者。】

都會 No.076~088

【一貫的優雅、質感良好、沒有多餘裝飾 、有禮貌且帶著微笑、俐落乾淨。】

野性 No.089~100

【男性費洛蒙、小麥膚色、結實的肌肉、小狗般的眼神、純真、危險、誘惑。】

後記:形影不離六個月,謝謝台北男孩們!

前言/序言

用户评价

这本书简直是本夏日限定的清凉剂,读完后仿佛亲身经历了那段在潮湿又充满活力的台北街头穿梭的日子。作者的文字有一种魔力,能将那些寻常巷陌里的光影和气味都描摹得栩栩如生。我特别喜欢他处理人物内心挣扎的方式,那种介于青涩与成熟之间的暧昧地带,处理得极其细腻,不煽情,却足够触动人心。比如书中对某种特定情境下,角色之间无言的对视,那种电光火石般的微妙变化,读起来让人屏息凝神,仿佛自己也成了那个不小心闯入他们世界的旁观者。故事的节奏把握得极佳,像是老式唱片机里悠扬又略带沙哑的爵士乐,时而轻快,时而沉吟,让人完全沉浸其中,忘记了时间流逝。他没有去刻意拔高或美化任何情感,只是如实地记录,让那些青春的悸动和迷茫自然地流淌出来。读到某些段落时,我甚至能想象出当时空气中的湿度和傍晚时分微风拂过皮肤的感觉,这种感官上的全面调动,是很多当代小说难以企及的深度体验。这绝不是一本可以囫囵吞枣的书,需要放慢脚步,细细品味那些隐藏在日常对话和环境描写背后的深意。

评分这本书的对话部分简直是一场语言的盛宴,充满了生活的质感和人物间心照不宣的默契。我得承认,很多地方的对白我需要反复阅读才能完全理解其中暗流涌动的潜台词。角色们说话的方式,那种夹杂着地方俚语、未说完的话和即兴的插入语,真实到让人怀疑自己是不是偷窥了某个真实的私人谈话。它成功地避开了小说对话中常见的“为解释而解释”的窠臼。相反,这些对话本身就是行动,是推进人物关系和揭示内心世界的武器。尤其是两位核心人物之间的交锋,那种试探、退让和偶尔爆发的坦诚,构建了一种极度紧张又引人入胜的张力。我尤其喜欢作者对语速和停顿的精准把握,虽然是文字,却能清晰地“听”到声音在空间中的回响和消散。这本书的阅读体验,与其说是阅读,不如说是一场沉浸式的听觉和心理剧的体验,它要求读者不仅用眼睛看,更要用心去听,去捕捉那些被省略掉的声音和情绪。

评分这本书的叙事结构像是一张精心编织的网,看似松散随意,实则处处暗藏玄机。我最欣赏的是作者构建世界观的手法,他没有大刀阔斧地铺陈背景,而是通过零散的、极具个人色彩的观察,慢慢拼凑出一个既熟悉又陌生的城市镜像。那些对老旧建筑、街边小吃的精准描述,一下子就将我拽回到了某种集体记忆的深处,尽管我从未去过书中描绘的具体地点,却能清晰地“看到”那种独属于亚洲都市的烟火气和疏离感并存的奇特氛围。更难能可贵的是,作者对于“留白”的运用达到了炉火纯青的地步。他从不急于解释人物动机,而是将选择权抛给了读者,让读者自己去填补那些未尽之言,去揣测角色在下一秒会做出怎样的反应。这种参与感极大地增强了阅读的乐趣,每一次重读都会有新的发现,仿佛打开了一个多棱镜,从不同的角度折射出不同的光芒。整体读下来,给我的感觉是,这不是一个被讲述出来的故事,而是一个被“发现”出来的片段,真实得近乎残酷,又浪漫得令人心碎。

评分老实说,初翻开这本书时,我有点担心它会陷入某种故作高深的文艺腔调,但很快我就被打消了疑虑。作者的文笔极其克制,他似乎深谙“少即是多”的真谛。书中很多关键情节的处理,都是用最朴素的词汇达成的最有力的冲击。比如描述一次短暂的分别,他没有用华丽的辞藻去渲染伤感,而是聚焦于角色在整理行李时,无意中发现的一张揉皱的票根,这个细节的力度,胜过千言万语的悲情独白。这种对微小事物敏感度的捕捉,体现了作者深厚的文学功底和敏锐的观察力。这本书探讨的主题非常宏大——关于时间和记忆的不可逆性——但却是通过最微观、最贴近生活的角度切入的,让人在不经意间就受到了深刻的哲学叩问。读完后,我花了好一会儿才从那种情绪的余韵中抽离出来,脑海中不断回荡着书中某个场景的画面,它们不是那种一眼惊艳的美,而是需要时间慢慢咀嚼才能品出其中苦涩回甘的韵味,像是一坛陈年的老酒,后劲十足。

评分坦白讲,我很少读到如此具有“地理感”的小说。作者对环境的描绘已经超越了简单的背景板作用,它本身就是个活生生的角色,参与到故事的每一个转折中。那种对特定气候、特定光线、特定气味混合而成的独特环境氛围的捕捉,是这本书最令人难忘的特点之一。比如描绘某次雨后的黄昏,街道上路灯拉出的长长倒影,地面反射着湿漉漉的霓虹光,那种迷离又略带颓废的美感,跃然纸上。这种对环境的细致入微的刻画,让故事的发生地拥有了强烈的身份认同感,也深刻地影响了人物的情绪和命运走向。它不仅仅是故事发生的背景,更是角色们情感寄托和自我反思的容器。整本书读下来,感觉像完成了一次细致入微的城市漫步,那些街道的起伏、转角的惊喜、深夜的寂静,都深深地烙印在了我的脑海里。这绝对是一本需要放在床头,随时可以翻开,让自己的思绪重新沉入那种独特氛围中的佳作。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有