具体描述

内容简介

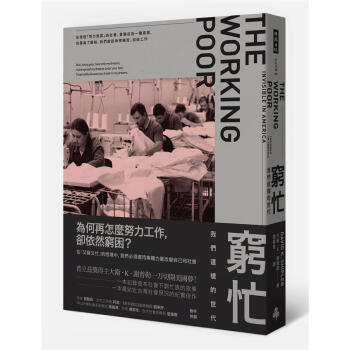

為何再怎麼努力工作,卻依然窮困?普立茲獎得主大衛?K?謝普勒一刀切開美國夢!

一本記錄資本社會下窮忙族的故事,一本*貼近台灣社會現況的紀實佳作

「書店」盛讚,「這本動人的書,打破了對貧窮者先入為主的成見。」

《書評》雜誌,「鮮明刻畫了窮忙族的奮鬥,只為了取得穩定而報酬合理的工作。」 《介入的旁觀者》作者阿潑,「在諸多世代不公、階級不平等的感嘆中,或許我們都該讀一讀這本剖解當代美國社會--其實也是解剖我們自己的書。」

◎四星半推薦

◎紐約時報、洛杉磯時報、出版者周刊、書店、書評雜誌、國家雜誌 眾媒體一致好評

? 一名收入微薄的單親媽媽,為了多陪伴在孩子身邊,選擇只領社會救助金過日子。

? 一對養育三名孩子的年輕夫妻,龐大的生活開銷讓他們存不了錢。

? 一名幼保人員,薪資低微到無法將孩子送去自己工作的幼兒園。

? 一名勤奮工作的中年婦女,每年都看著年輕漂亮的女孩升職,自己持續領著*低工資。

? 一位太太罹癌的丈夫,既要養育家庭又要籌措醫藥費,生活捉襟見肘。

這些是美國社會的縮影,也是在貧富差距破百倍的台灣,可能發生於你我身上的故事。普立茲獎得主大衛?K?謝普勒,繼描寫以巴衝突的《受傷的靈魂》、美國種族歧視的《陌生人的國度》後,花費數年時光、採訪十多個家庭,生動地記錄了窮忙族的故事。四十年的記者資歷,讓謝普勒在描寫貧窮問題時,能夠一針見血地指出政策與體制的弊病之處,以及窮忙者的個人困境。他對窮忙族充滿關懷,寫下「任何辛勤工作的人都不應該是貧窮的」,為了理解貧窮,他深入勞動世界,勾勒出貧忙族背後教育、醫療、家庭、心理、薪資結構、居住品質的失能,以及社會體制對於貧窮者的不友善。

與市面上其他描述貧窮的書相較,《窮忙》並不單記述貧窮者的困境,為了充分理解貧窮的每個成因,謝普勒同時採訪了企業家、經營者、教育體系中的老師,以及與窮忙族共處的醫生,解開貧窮既有個人因素也有社會因素的真相。本書以紀實角度勾勒出窮忙族的故事,書中沒有任何虛假人物,我們因而能透過一篇篇故事貫穿窮忙族的困境與心靈,突破對貧窮的單一想像。在人們普遍相信「努力致富」的現在,《窮忙》打破了「美國夢」,讓大眾直視社會黑暗,理解到只有當我們願意正視貧窮問題,看清環節,才能真正迎來脫貧的時代。

作者简介

■作者簡介大衛?K?謝普勒 David K. Shipler

一九六六年至一九八八年任職於《紐約時報》。曾於紐約、西貢、莫斯科與耶路撒冷從事新聞報導,後擔任華盛頓哥倫比亞特區首席外交記者。此外,他也為《紐約客》、《華盛頓郵報》、《洛杉磯時報》等撰寫文章。一九八三年與托馬斯?弗里德曼獲喬治?波爾克新聞獎,二○○一年以《受傷的靈魂》(Arab and Jew: Wounded Spirits in a Promised Land)獲普立茲獎,著有《俄羅斯:破碎的偶像,莊嚴的夢想》(Russia)、《陌生人的國度:黑白美國》(A Country of Strangers)。現為布魯金斯學會客座學者和卡內基國際和平基金會高級研究員,並任教於普林斯頓大學。

■譯者簡介

趙睿音

台灣師大英語系畢業,英國愛丁堡大學翻譯碩士、曼徹斯特大學翻譯與跨文化研究博士,熱愛翻譯教學及實踐,喜歡與文字和毛線有關的一切。譯有《寧靜的心》、《雨季之後愛來了》、《在心跳消失之前》、《犯錯的價值》等。

目录

作者說明序

前言 在貧窮邊緣

第一章 金錢與金錢的背面

第二章 努力工作是行不通的

第三章 將第三世界引進美國

第四章 充滿恥辱的收割季

第五章 令人畏懼的工作場所

第六章 父的罪行

第七章 溫暖的親情

第八章 身體與心靈

第九章 懷抱夢想

第十章 工作行得通

第十一章 能力與決心

後記

參考書目

用户评价

读这本书之前,我其实对“窮忙”这个词汇并不是很敏感,总觉得努力了就会有回报,虽然有时候确实会觉得很累,但内心深处还是相信“天道酬勤”的。然而,当翻开《窮忙: 我們這樣的世代》这本书,尤其是看到一些关于我们这个时代特有压力的讨论时,我才开始真正意识到,原来这种“忙碌”的背后,可能隐藏着更深层的原因。它不仅仅是个人努力程度的问题,可能还跟经济环境、社会变迁、技术发展带来的冲击等等有着千丝万缕的联系。我很好奇,这本书会不会深入挖掘导致这种“窮忙”的社会根源?它是否会提供一些数据和案例来支撑作者的观点?更重要的是,它会不会为我们这些“窮忙”的世代提供一些破局的思路?我希望这本书能帮助我更清晰地认识我们所处的时代,了解我们为什么会“窮忙”,并且从中获得一些力量,去应对那些似乎无法回避的挑战。

评分最近经常听到“內卷”、“躺平”这些词,感觉我们这一代人的生活好像被一种无形的压力所裹挟。《窮忙: 我們這樣的世代》这本书,名字就直接点出了问题的核心。我很好奇,作者是如何定义“窮忙”的?它仅仅是物质上的贫乏,还是包含了精神上的疲惫和焦虑?这本书会不会通过一些具体的、有代表性的案例,来描绘出我们这一代人的真实生活图景?我希望它不仅仅是陈述现状,更能引发读者对自身处境的反思,甚至提供一些积极的应对策略。这本书能否帮助我理解,为什么在信息爆炸、物质相对丰富的今天,我们反而感觉越来越“窮忙”?我期待它能提供一些深入的洞察,让我对未来的生活有更清晰的认识,也为自己如何摆脱这种状态提供一些有价值的参考。

评分这本书的封面设计就很有意思,那种略显疲惫但又眼神坚定的感觉,一下子就抓住了我的注意。我平时就挺喜欢关注社会议题和个体生存状态的书籍,而《窮忙: 我們這樣的世代》这个书名,简直太贴合当下很多人的心声了。我总觉得,我们这一代人,好像一直在一种“忙碌”但又“不富有”的状态里徘徊。每天被各种信息轰炸,被生活琐事缠绕,好像一刻都停不下来,但回过头来看,似乎并没有积累下什么实质性的东西,或者说,那种“忙”并没有带来我们预期的那种稳定和安心。我尤其想知道,作者是如何剖析这种“窮忙”现象的,是纯粹的社会结构问题,还是也包含了个体在其中扮演的角色?这本书会不会给我一些思考的角度,让我审视自己的生活方式,甚至找到一些突破困境的微小可能性?我期待它能给我带来一些共鸣,也希望能有一些启发性的见解,让我不再觉得孤单地在“窮忙”的漩涡里挣扎,而是能看到更多前行的方向。

评分我一直觉得,一个时代的年轻人,他们的困境往往折射出这个时代最真实的脉搏。《窮忙: 我們這樣的世代》这个书名,光是听着就很有代入感。我身边的很多朋友,也常常会抱怨工作有多么辛苦,生活压力有多大,但好像又找不到出口,只能被动地接受。这本书会不会从一个更宏观的角度来审视我们这一代人的生存状态?它会不会探讨一些导致我们“窮忙”的社会性因素,比如高房价、教育内卷、就业市场的不确定性等等?我特别想知道,作者是如何将个体经验与社会背景联系起来的,是否能提供一些关于我们这个世代的独特性描述?我期待这本书能够成为一面镜子,让我们看到自己,也看到我们所处的时代,从而引发更深刻的思考,甚至激发出改变的勇气。

评分我一直对社会学和个体心理学的交叉领域很感兴趣,而《窮忙: 我們這樣的世代》这个书名,恰好触动了我内心深处的某些共鸣。我总觉得,我们这一代人,似乎被一种“不得不忙”的节奏所裹挟,每天像陀螺一样转个不停,但似乎离“财务自由”或者“心灵富足”的目标越来越远。这本书会不会深入探讨这种“窮忙”背后的心理机制,比如社会比较、消费主义的陷阱,或者长辈观念的冲突?它会不会从一个更人性化的角度,来解读我们所面临的困境,而不是简单地归咎于外部环境?我渴望这本书能给我带来一些关于如何平衡工作与生活、如何找到内心平静的智慧,并且能够帮助我重新审视“成功”的定义,找到一条属于自己的、不被“窮忙”所定义的人生道路。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![【中商原版】[港台原版]浮生六記(第三版) 沈復/三民书局/中国文学 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/1115156571/rBEhVlNJU5cIAAAAAAI_XzyrW6oAAL17gFewRkAAj93642.jpg)

![【中商原版】[港台原版]中國文學植物學/潘富俊/貓頭鷹出版/古典詩詞 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/1117322208/rBEQYFNNy6AIAAAAAAEkgIo9Wb0AAEf8gLpPmsAASSY593.jpg)