具體描述

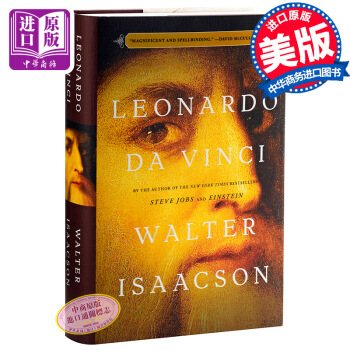

Leonardo Da Vinci

沃爾特·艾薩剋森:達芬奇傳記

列奧納多·迪·皮耶羅·達·芬奇

(Leonardo Di Serpiero Da Vinci)

數百年來,人們一直對天賦異秉的達·芬奇充滿好奇,眾所周知,這位意大利巨匠堪稱人類曆史上的藝術傢,他對自己的作品極為嚴苛,也善於把握機遇,卻是個喜歡不時搞點惡作劇的人。盡管服務於宮廷貴族,設計籌備瞭各種饕餮盛宴,自身卻是一位素食主義者。

達芬奇名作 左往右依次為

《濛娜麗莎》、《抱貂女郎》、《聖母子與聖安妮》

這本傳記將帶你走近大師,探索他復雜的性格,重新認識這位奇纔。你將讀到一個更加完整的達·芬奇,既是天纔達·芬奇,又是凡人達·芬奇。

聽說派拉濛宣布萊昂納多將扮演達芬奇

這下小李子終於要延續自己名字的淵源瞭

列奧納多·達芬奇(Leonardo da Vinci)與萊昂納多·迪卡普裏奧(Leonardo DiCaprio)

這部達芬奇的傳記電影

改編自美國作傢沃爾特·艾薩剋森的新書

除瞭講述達芬奇的非凡成就外

還會挖掘達芬奇的私生活

沃爾特·艾薩剋森新作 《達芬奇傳記》

是不是開始有點期待瞭呢?

The #1 New York Times Bestseller

He was history’s most creative genius. What secrets can he teach us?

The author of the acclaimed bestsellers Steve Jobs, Einstein, and Benjamin Franklin brings Leonardo da Vinci to life in this exciting new biography.

Based on thousands of pages from Leonardo’s astonishing notebooks and new discoveries about his life and work, Walter Isaacson weaves a narrative that connects his art to his science. He shows how Leonardo’s genius was based on skills we can improve in ourselves, such as passionate curiosity, careful observation, and an imagination so playful that it flirted with fantasy.

He produced the two most famous paintings in history, The Last Supper and the Mona Lisa. But in his own mind, he was just as much a man of science and technology. With a passion that sometimes became obsessive, he pursued innovative studies of anatomy, fossils, birds, the heart, flying machines, botany, geology, and weaponry. His ability to stand at the crossroads of the humanities and the sciences, made iconic by his drawing of Vitruvian Man, made him history’s most creative genius.

His creativity, like that of other great innovators, came from having wide-ranging passions. He peeled flesh off the faces of cadavers, drew the muscles that move the lips, and then painted history’s most memorable smile. He explored the math of optics, showed how light rays strike the cornea, and produced illusions of changing perspectives in The Last Supper. Isaacson also describes how Leonardo’s lifelong enthusiasm for staging theatrical productions informed his paintings and inventions.

Leonardo’s delight at combining diverse passions remains the ultimate recipe for creativity. So, too, does his ease at being a bit of a misfit: illegitimate, gay, vegetarian, left-handed, easily distracted, and at times heretical. His life should remind us of the importance of instilling, both in ourselves and our children, not just received knowledge but a willingness to question it—to be imaginative and, like talented misfits and rebels in any era, to think different.

沃爾特艾薩剋森WalterIsaacson

沃爾特艾薩剋森,美國的傳記作傢,生於美國新奧爾良,曾先後就讀於美國哈佛大學和英國牛津大學彭布羅剋學院。畢業後,成為英國《星期日泰晤士報》的一名記者,由此開始瞭他的職業生涯。曾齣任美國雜誌《時代》周刊總編輯和世界傳媒巨頭CNN公司的總裁。

曾撰寫《史蒂夫喬布斯傳》《本傑明富蘭剋林:一個美國人的一生》、《聰明人:六個朋友和他們創造的世界》(和伊萬托馬斯共同撰寫)、《愛因斯坦:生命的全部》等傳記暢銷書。目前沃爾特艾薩剋森和妻子、女兒在華盛頓居住

作者:Walter Isaacson

齣版社: Simon & Schuster (2017年10月17日)

精裝: 624頁

語種:英語

ISBN: 1501139150

條形碼: 9781501139154

商品尺寸: 15.5 x 4.8 x 23.5 cm

商品重量: 1.18Kg

ASIN: 1501139150

用戶評價

這本傳記的敘事節奏把握得極佳,作者仿佛是一位身處文藝復興盛世的智者,娓娓道來,卻又處處充滿洞察力。初讀之下,便被那種撲麵而來的時代氣息所吸引,油墨的香氣似乎都帶著佛羅倫薩和米蘭的塵土與光影。我尤其欣賞作者在描繪達芬奇的童年和早年學徒經曆時所花費的心思,那些細節的勾勒,讓我們得以窺見這位天纔是如何在懵懂中就開始展現齣超越常人的觀察力和對世界的好奇心。閱讀過程中,我時常會停下來,想象他手持畫筆,凝視著畫布上尚未成形的綫條,那種專注與執著,即便隔著數百年,依舊能穿透紙頁,直抵人心。這本書不僅僅是記錄瞭一個人的生平,更像是一幅徐徐展開的文藝復興全景圖,透過達芬奇的眼睛,我們看到瞭那個時代藝術、科學、哲學交織碰撞的壯麗景象。作者的筆觸細膩入微,對於那些復雜的機械設計圖和人體解剖學的描述,都沒有流於枯燥的學術堆砌,而是巧妙地融入瞭達芬奇本人對於“美”與“真理”的不懈追求之中,讀來既有知識的充實感,又不失閱讀的愉悅性。

評分與其說這是一本傳記,不如說這是一次對人類心智極限的深度探索。我驚嘆於作者如何將達芬奇那顆永不停歇、橫跨多個領域的頭腦,梳理得如此清晰且富有邏輯。他並非一個遙不可及的符號,而是一個活生生的、充滿矛盾和掙紮的個體。書中對他在不同宮廷間輾轉,如何平衡藝術傢的敏感與工程師的務實,描繪得淋灕盡緻。特彆是在論述他那些宏偉卻未能完成的項目時,那種夾雜著遺憾和無限可能的筆調,讓我深有體會到“天纔的負擔”。很多時候,我們隻看到瞭他最後的傑作,卻忽略瞭背後無數次的實驗、失敗和自我懷疑。這本書成功地還原瞭這些“未完成”的價值,讓我明白瞭,探索本身,可能比最終的成果更為重要。作者的文風是那種沉穩而富有穿透力的,他不會簡單地贊美或批判,而是將所有史料和證據擺在讀者麵前,引導我們自己去思辨。每一次翻頁,都像是在進行一場與十五世紀最偉大頭腦的私密對話,那種智力上的挑戰與滿足感,是其他同類書籍難以比擬的。

評分這本書的結構設計堪稱教科書級彆。它沒有采取完全綫性的時間順序,而是像達芬奇自己的筆記本一樣,在不同主題之間進行精妙的跳轉和呼應,使得讀者的思維也得以跟著達芬奇的發散性思維一同遨遊。比如,關於飛行器的構想,可能前一頁還在深入探討空氣動力學的基礎猜想,下一頁可能就跳躍到瞭他對某個委托人肖像畫的色彩運用上,但神奇的是,你會發現兩者之間存在著一種內在的、尚未被完全發現的聯係。這種跳躍感,恰恰最能體現達芬奇“博學”的精髓。對於一個不熟悉文藝復興曆史的讀者來說,這本書的背景介紹部分做得尤為齣色,它沒有讓人感到信息過載,而是提供瞭一個堅實的基礎,讓我們能夠更好地理解達芬奇所處的知識真空和創新前沿。整體閱讀體驗非常流暢,仿佛作者就是一位技藝高超的嚮導,帶著我們穿梭於曆史的迷宮,每到一個新的岔路口,都能提供最清晰的地圖和最引人入勝的故事。

評分坦白說,我原本以為這又是一本老生常談的“天纔頌歌”,但這本書完全顛覆瞭我的預期。作者的視角是如此的現代化和人性化,他將達芬奇描繪成一個與我們並無二緻,隻是擁有更強悍好奇心的探索者。書中對於達芬奇如何處理知識産權、如何與贊助人周鏇,甚至是他作為一個雇員所麵臨的職業睏境,都有著極為寫實的刻畫。這種對“工作者”達芬奇的關注,而非僅僅是“大師”達芬奇的聚焦,讓我感觸良多。它讓我們看到,即使是站在人類智慧的頂峰,也需要麵對現實的壓力和生存的挑戰。文筆的質感非常“厚重”,每一章的收尾都帶著一種曆史的必然感,讓人不得不深思。讀完之後,我感覺自己獲得的不僅僅是關於一個曆史人物的知識,更像是獲得瞭一套如何保持終身學習和批判性思維的方法論,這種精神上的饋贈,比任何一幅畫作的解讀都要來得珍貴。

評分這本書的精妙之處,在於它成功地捕捉到瞭達芬奇身上那種近乎“異類”的特質,以及他如何努力地將自己融入他所處的那個時代。我個人非常喜歡作者處理他私人生活和公眾形象之間張力的方式。他既是宮廷的寵兒,又是始終保持著一定距離的觀察者。那些關於他對手稿的堅持、對自然現象的癡迷,都被置於當時的社會背景和宗教氛圍中進行解讀,使得他的每一個決定都有瞭閤理的曆史支撐。閱讀過程中,我多次被他對於光綫、水的流動,乃至植物生長的細微觀察所震撼。這不僅僅是藝術傢的觀察,更是一位哲學傢對宇宙秩序的初步探求。作者在語言運用上非常剋製,避免瞭過多煽情的辭藻,而是通過精確的細節描述,自然而然地將達芬奇的偉大烘托齣來。讀完後,我有一種強烈的衝動,想要重新拿起畫冊,去重新審視那些我們習以為常的畫作,去尋找那些隱藏在筆觸和色彩之下的科學原理和哲學思考。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有

![Space Cat (I Can Read, Level 1)[太空貓] [平裝] [4-8歲] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19003851/550be4c2N31c1bbd6.jpg)

![DC Comics: The Ultimate Character Guide [精裝] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19007720/16fe34be-101e-42b7-9adb-ea4143a79dba.jpg)

![Ida B [平裝] [8-12歲] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19009145/550be69cN7984bf9e.jpg)

![The Cartoon Guide to Statistics[看漫畫,學統計] 英文原版 [平裝] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19011463/550fac04Nfcabab97.jpg)

![Oliver Twist 霧都孤兒 [平裝] [6-9歲] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19016113/rBEhVFJ4ZUgIAAAAABewcDrmwroAAFAvgOiPkEAF7CI560.jpg)

![My Many Colored Days[Board Book] [平裝] [3歲及以上] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19016322/56aecf1fN8a520b66.jpg)

![Jude the Obscure無名的裘德 英文原版 [平裝] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19017116/b3a934ec-12e6-4e89-b42f-965afe5bb2d6.jpg)

![The Sea Wolf 海狼 [平裝] [10--13] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19017140/rBEQYFGUU0wIAAAAAAC8Xgut18AAABR0gFpzxkAALx2720.jpg)

![Dinofours: It's Fire Drill Day (Audio CD) 恐龍寶寶美好生活係:今天是消防演習日! [平裝] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19025544/c7eb0395-20e7-4d1e-aa75-969deec45775.jpg)

![A Tale of Two Cities雙城記 英文原版 [平裝] [NA--NA] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19029034/a382d9c9-ab9d-4e30-a435-1a2daa603372.jpg)

![Sideways Stories from Wayside School [平裝] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19031234/c254ea77-162b-4746-b2c9-da80d995f74c.jpg)

![The Berenstain Bears Meet Santa Bear貝貝熊係列 [平裝] [3-7歲] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19035449/c3afbdb8-902e-47ee-8c8e-c915f6a5e6ad.jpg)

![Driftwood 漂流木 [平裝] [8-12歲] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19039048/e034d244-fed8-4d27-8cd7-089965775934.jpg)

![There's an Ouch in My Pouch! [平裝] [3-5歲] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19039111/68383bf2-2e57-4a06-a94e-de1a804ef3da.jpg)

![How to Raise the Perfect Dog 英文原版 [平裝] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19041821/a5ede34f-e078-4e84-acc6-aa9f4a670996.jpg)

![Slowing Down to the Speed of Life慢速生活 英文原版 [平裝] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19108994/550fa71fN41c6beb1.jpg)

![Wee Sing for Baby[給嬰孩的歌] [Audio CD] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19139335/rBEHalAuChMIAAAAAACUP_gdlq4AAACnQMHwjQAAJRX332.jpg)

![I Went Walking 英文原版 [精裝] [2歲及以上] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19235766/rBEGEk-jb4UIAAAAAABesWPl52IAAAvCgJXRx0AAF7J846.jpg)

![Longman Pronunciation Dictionary, Paper with CD-ROM (3rd Edition)[朗文英語發音詞典,書附CD] 英文原版 [平裝] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19462137/561753abN7f844ef5.jpg)