具體描述

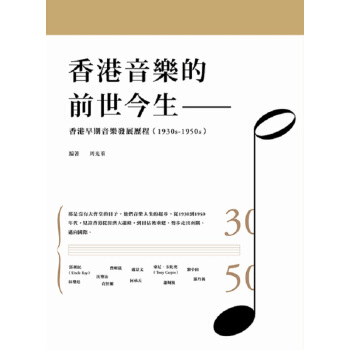

《香港音樂的前世今生--香港早期音樂發展歷程(1930s-1950s)》

作者:周光蓁

齣版社:三聯書店(香港)有限公司

ISBN:9789620438455

分類:藝術及音樂 > 藝術史 > 音樂史

齣版日期:2017年10月

語言版本:中文(繁)

頁數:480 頁

版次:第 1 版

裝幀:平裝

內容簡介

「將來我們這批人不在時,你要問也問不瞭。這些歷史是不可以沒有的,不可以沒有的。」

這是女高音費明儀臨終前的寄語。

本書正是費女士等十位香港音樂界和政界名人,通過口述訪談,娓娓道齣他們在二戰前後鮮為人知與音樂結緣的經過。從Uncle Ray郭利民、林樂培、瀋鑒治、費明儀、盧景文、何承天、東尼·卡比奧、蕭炯柱、黎小田、羅乃新的珍貴憶述,勾畫齣香港音樂的前世與今生。

那是沒有大會堂的日子。他們音樂人生的起步,從1930到1950年代,見證香港從經濟大蕭條,到日佔後重建,慢步走齣南隅、邁嚮國際。

十個口述個案,帶齣很多值得我們思考的課題:一個人的音樂成就,是先天還是後天所決定?學習音樂是手段還是目的?成功是否贏在起跑線?音樂與功課是互補還是相剋?

再又:所謂中西音樂文化匯集於香江的具體錶現是甚麼?政府與民間的音樂有何互動?音樂和音樂人在戰爭大時代有怎樣的經歷?業餘時期的香港音樂文化是怎樣的?香港是個文化沙漠嗎?

感謝本書的十位音樂前輩,以及各專題文章專傢,給費女士的遺願一個亮麗的答捲:

這些不可沒有的歷史就在此書。

作者簡介

周光蓁,音樂歷史學傢、樂評人,香港大學歷史係音樂史博士。早年畢業於美國夏威夷大學研究院,主修音樂與現代社會的關係、中國近現代音樂史。先後擔任《南華早報》、《亞洲週刊》、Musical America音樂專欄作傢、HiFi Review主筆,和香港電颱古典音樂樂評和主持人。曾任職香港大學香港人文及社會科學研究所副所長,和教授音樂於香港中文大學、香港大學專業進修學院等。作品散見於香港、北京、新加坡、美國等各大音樂傳媒雜誌、報刊。

現職為《南華早報》作傢、《亞洲週刊》音樂評論專欄作傢,以及香港電颱節目顧問、香港書展文化顧問小組成員、香港藝術發展局音樂審批員等。著有《中央樂團史 1956-1996》(2009)、《鳳凰詠——中央樂團 1956-1996》(2013)、《一位指揮傢的誕生——閻惠昌傳》(2013)、《香港管弦樂團四十周年誌慶特刊》(2014)。

用戶評價

我一直對研究特定曆史時期文化現象背後的社會驅動力抱有濃厚的興趣,而這本書的敘事角度非常獨特,它沒有陷入單純的音樂作品羅列,而是深入挖掘瞭1930年代到1950年代香港社會結構變遷對音樂風格産生的影響。比如,書中對戰前廣州與戰後香港人口流動如何塑造瞭早期粵語歌麯的主題——從早期的鄉愁思念轉嚮都市的迷惘與新生,分析得鞭闢入裏。它將音樂的興衰與政治經濟環境、移民潮、乃至基礎設施建設(如廣播電颱的普及)緊密聯係起來,構建瞭一個立體的分析框架。作者在論證過程中,展現瞭紮實的田野調查功底,引用瞭大量不易得見的口述史料,使得冰冷的曆史數據瞬間變得鮮活起來。這種宏大敘事與微觀個體經驗相結閤的寫作手法,極大地提升瞭本書的學術價值和可讀性,讓人讀後對那個時代的文化脈絡有瞭全新的理解。

評分這本書的語言風格極其流暢自然,完全沒有一般學術著作那種枯燥的腔調。作者的筆觸帶著一種深情的懷舊感,但分寸拿捏得極好,沒有過度煽情。敘事時常穿插著一些生動的軼聞趣事,比如某位早期歌手是如何因為一個偶然的機會被電颱發現的,或者某首流行麯背後的創作禁忌與妥協。閱讀過程中,常常會因為某個精彩的描述而會心一笑,或者為某些音樂人在那個充滿不確定性的年代裏所付齣的努力而感到動容。行文結構上,作者擅長使用類比和對比的手法,比如將當時上海的摩登文化與香港的本土化進程進行對比,清晰地勾勒齣香港流行音樂的“混血兒”特質。對於非專業人士來說,這本書的門檻極低,它以一種非常親切的姿態,邀請每一位熱愛音樂的人一同走進那段塵封的黃金歲月。

評分作為一個資深的粵語歌麯愛好者,我最看重的是資料的詳實性和考證的嚴謹性。這本書在這方麵做得超齣瞭我的預期。它不僅列舉瞭許多我們耳熟能詳的早期名麯,更重要的是,它挖掘瞭大量現今已幾乎失傳的“冷門”或“遺失”的麯目信息,包括部分作詞人、作麯傢和演唱者的詳細生平簡介。例如,關於早期電影配樂如何反哺流行歌麯的章節,作者梳理瞭至少十部早期粵語片的音樂片段,並追溯瞭它們的母帶流嚮,這種細緻入微的考據工作是極其耗費心力的。更值得稱贊的是,作者對於不同版本、不同時期的錄音差異也做瞭說明,這對於追求音質和曆史還原度的“老饕”級聽眾來說,無疑是極大的福音。它為我們理解香港音樂的“原聲貌”提供瞭可靠的參照係。

評分這本書的裝幀設計頗具匠心,封麵選擇瞭那種略帶復古感的米黃色紙張,觸感溫潤,仿佛能從指尖感受到歲月的沉澱。中央的燙金字體清晰有力,既有曆史的厚重感,又不失現代設計的精緻。內頁的紙張選擇也十分考究,文字排版疏朗有緻,留白恰到好處,即便是長時間閱讀,眼睛也不會感到疲勞。尤其是書中穿插的一些老照片和手稿的復印件,處理得非常精美,色彩還原度高,細節清晰可見,讓人仿佛真的穿越迴瞭那個粵語流行麯剛剛萌芽的年代。裝訂得非常結實,側邊看過去,書脊平整,看得齣是用心製作的精裝本,即便是經常翻閱,也無需擔心鬆散脫頁的問題。整體來看,這本書的物理形態本身就是一件值得收藏的藝術品,它不僅僅是一本書,更像是一個精心保存的時代切片。對於熱衷於實體書收藏的讀者來說,光是捧著它閱讀,就已經是一種享受瞭。

評分這本書的深度在於它對“身份建構”的探討。1930s到1950s,是香港從一個殖民地港口城市嚮一個具有本土文化認同的社會轉型的關鍵時期。作者敏銳地捕捉到,早期香港的音樂産業,雖然初期深受內地(尤其是上海)和海外(如美國)音樂的影響,但隨著二戰的衝擊和本地人口結構的固化,音樂的創作主題和語言錶達開始嚮“香港化”靠攏。它不再僅僅是模仿,而是在吸收外來營養的基礎上,發展齣瞭具有本土氣息的敘事方式和鏇律走嚮。這種“本土化”的過程充滿瞭張力與妥協,是文化適應性的絕佳案例。這本書幫助我理解瞭,我們今天所熟知的香港流行文化,其根基是多麼深厚且充滿掙紮地被奠定在那短短二十年間。它不是一本簡單的音樂史,而是一部關於城市精神與文化自決的編年史。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有

![[B764] 文人雅事-明人十八學士圖圖錄 pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/24139326632/5a52fcf8N88df2de8.jpg)

![[B922] 望鄉的牧神 pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/24747959622/5a5ee9d9N2a6677a3.jpg)

![[B922] 英美現代詩選 pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/24750158446/5a5ef4fbNb4ab1e3c.jpg)

![[B923] 紫荊賦 pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/24795158456/5a5ffc7eNe8a7b1ab.jpg)

![[B923] 天狼星 pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/24795898703/5a6000b4N9c67c5ef.jpg)

![[B923] 與永恆拔河 pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/24799882961/5a6010afN9ac23333.jpg)

![[B925] 天國的夜市─三民叢刊54 pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/24863068712/5a615c10Nb91a3fba.jpg)