具体描述

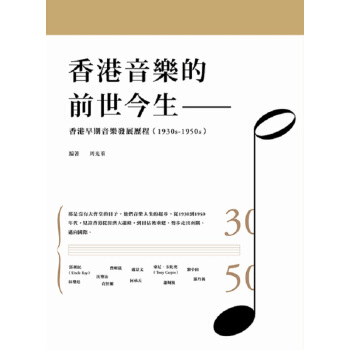

《香港音樂的前世今生--香港早期音樂發展歷程(1930s-1950s)》

作者:周光蓁

出版社:三聯書店(香港)有限公司

ISBN:9789620438455

分類:藝術及音樂 > 藝術史 > 音樂史

出版日期:2017年10月

語言版本:中文(繁)

頁數:480 頁

版次:第 1 版

裝幀:平裝

內容簡介

「將來我們這批人不在時,你要問也問不了。這些歷史是不可以沒有的,不可以沒有的。」

這是女高音費明儀臨終前的寄語。

本書正是費女士等十位香港音樂界和政界名人,通過口述訪談,娓娓道出他們在二戰前後鮮為人知與音樂結緣的經過。從Uncle Ray郭利民、林樂培、沈鑒治、費明儀、盧景文、何承天、東尼·卡比奧、蕭炯柱、黎小田、羅乃新的珍貴憶述,勾畫出香港音樂的前世與今生。

那是沒有大會堂的日子。他們音樂人生的起步,從1930到1950年代,見證香港從經濟大蕭條,到日佔後重建,慢步走出南隅、邁向國際。

十個口述個案,帶出很多值得我們思考的課題:一個人的音樂成就,是先天還是後天所決定?學習音樂是手段還是目的?成功是否贏在起跑線?音樂與功課是互補還是相剋?

再又:所謂中西音樂文化匯集於香江的具體表現是甚麼?政府與民間的音樂有何互動?音樂和音樂人在戰爭大時代有怎樣的經歷?業餘時期的香港音樂文化是怎樣的?香港是個文化沙漠嗎?

感謝本書的十位音樂前輩,以及各專題文章專家,給費女士的遺願一個亮麗的答卷:

這些不可沒有的歷史就在此書。

作者簡介

周光蓁,音樂歷史學家、樂評人,香港大學歷史系音樂史博士。早年畢業於美國夏威夷大學研究院,主修音樂與現代社會的關係、中國近現代音樂史。先後擔任《南華早報》、《亞洲週刊》、Musical America音樂專欄作家、HiFi Review主筆,和香港電台古典音樂樂評和主持人。曾任職香港大學香港人文及社會科學研究所副所長,和教授音樂於香港中文大學、香港大學專業進修學院等。作品散見於香港、北京、新加坡、美國等各大音樂傳媒雜誌、報刊。

現職為《南華早報》作家、《亞洲週刊》音樂評論專欄作家,以及香港電台節目顧問、香港書展文化顧問小組成員、香港藝術發展局音樂審批員等。著有《中央樂團史 1956-1996》(2009)、《鳳凰詠——中央樂團 1956-1996》(2013)、《一位指揮家的誕生——閻惠昌傳》(2013)、《香港管弦樂團四十周年誌慶特刊》(2014)。

用户评价

这本书的深度在于它对“身份建构”的探讨。1930s到1950s,是香港从一个殖民地港口城市向一个具有本土文化认同的社会转型的关键时期。作者敏锐地捕捉到,早期香港的音乐产业,虽然初期深受内地(尤其是上海)和海外(如美国)音乐的影响,但随着二战的冲击和本地人口结构的固化,音乐的创作主题和语言表达开始向“香港化”靠拢。它不再仅仅是模仿,而是在吸收外来营养的基础上,发展出了具有本土气息的叙事方式和旋律走向。这种“本土化”的过程充满了张力与妥协,是文化适应性的绝佳案例。这本书帮助我理解了,我们今天所熟知的香港流行文化,其根基是多么深厚且充满挣扎地被奠定在那短短二十年间。它不是一本简单的音乐史,而是一部关于城市精神与文化自决的编年史。

评分我一直对研究特定历史时期文化现象背后的社会驱动力抱有浓厚的兴趣,而这本书的叙事角度非常独特,它没有陷入单纯的音乐作品罗列,而是深入挖掘了1930年代到1950年代香港社会结构变迁对音乐风格产生的影响。比如,书中对战前广州与战后香港人口流动如何塑造了早期粤语歌曲的主题——从早期的乡愁思念转向都市的迷惘与新生,分析得鞭辟入里。它将音乐的兴衰与政治经济环境、移民潮、乃至基础设施建设(如广播电台的普及)紧密联系起来,构建了一个立体的分析框架。作者在论证过程中,展现了扎实的田野调查功底,引用了大量不易得见的口述史料,使得冰冷的历史数据瞬间变得鲜活起来。这种宏大叙事与微观个体经验相结合的写作手法,极大地提升了本书的学术价值和可读性,让人读后对那个时代的文化脉络有了全新的理解。

评分作为一个资深的粤语歌曲爱好者,我最看重的是资料的详实性和考证的严谨性。这本书在这方面做得超出了我的预期。它不仅列举了许多我们耳熟能详的早期名曲,更重要的是,它挖掘了大量现今已几乎失传的“冷门”或“遗失”的曲目信息,包括部分作词人、作曲家和演唱者的详细生平简介。例如,关于早期电影配乐如何反哺流行歌曲的章节,作者梳理了至少十部早期粤语片的音乐片段,并追溯了它们的母带流向,这种细致入微的考据工作是极其耗费心力的。更值得称赞的是,作者对于不同版本、不同时期的录音差异也做了说明,这对于追求音质和历史还原度的“老饕”级听众来说,无疑是极大的福音。它为我们理解香港音乐的“原声貌”提供了可靠的参照系。

评分这本书的语言风格极其流畅自然,完全没有一般学术著作那种枯燥的腔调。作者的笔触带着一种深情的怀旧感,但分寸拿捏得极好,没有过度煽情。叙事时常穿插着一些生动的轶闻趣事,比如某位早期歌手是如何因为一个偶然的机会被电台发现的,或者某首流行曲背后的创作禁忌与妥协。阅读过程中,常常会因为某个精彩的描述而会心一笑,或者为某些音乐人在那个充满不确定性的年代里所付出的努力而感到动容。行文结构上,作者擅长使用类比和对比的手法,比如将当时上海的摩登文化与香港的本土化进程进行对比,清晰地勾勒出香港流行音乐的“混血儿”特质。对于非专业人士来说,这本书的门槛极低,它以一种非常亲切的姿态,邀请每一位热爱音乐的人一同走进那段尘封的黄金岁月。

评分这本书的装帧设计颇具匠心,封面选择了那种略带复古感的米黄色纸张,触感温润,仿佛能从指尖感受到岁月的沉淀。中央的烫金字体清晰有力,既有历史的厚重感,又不失现代设计的精致。内页的纸张选择也十分考究,文字排版疏朗有致,留白恰到好处,即便是长时间阅读,眼睛也不会感到疲劳。尤其是书中穿插的一些老照片和手稿的复印件,处理得非常精美,色彩还原度高,细节清晰可见,让人仿佛真的穿越回了那个粤语流行曲刚刚萌芽的年代。装订得非常结实,侧边看过去,书脊平整,看得出是用心制作的精装本,即便是经常翻阅,也无需担心松散脱页的问题。整体来看,这本书的物理形态本身就是一件值得收藏的艺术品,它不仅仅是一本书,更像是一个精心保存的时代切片。对于热衷于实体书收藏的读者来说,光是捧着它阅读,就已经是一种享受了。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![[B764] 文人雅事-明人十八學士圖圖錄 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/24139326632/5a52fcf8N88df2de8.jpg)

![[B922] 望鄉的牧神 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/24747959622/5a5ee9d9N2a6677a3.jpg)

![[B922] 英美現代詩選 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/24750158446/5a5ef4fbNb4ab1e3c.jpg)

![[B923] 紫荊賦 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/24795158456/5a5ffc7eNe8a7b1ab.jpg)

![[B923] 天狼星 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/24795898703/5a6000b4N9c67c5ef.jpg)

![[B923] 與永恆拔河 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/24799882961/5a6010afN9ac23333.jpg)

![[B925] 天國的夜市─三民叢刊54 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/24863068712/5a615c10Nb91a3fba.jpg)