具体描述

内容介绍

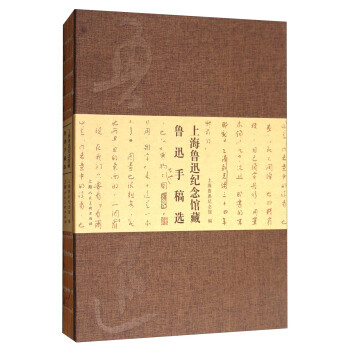

《艺苑朝华》是鲁迅编辑的一部以版画为主的外国美术丛书。 鲁迅的一生,除了创作和学术研究,就是志在引进刚健质朴的文艺,达到改变国民的精神的目的。而版画,则是这种刚健质朴的文艺的一种重要的表现形式。 鲁迅对于版画,一向是情有独钟的。幼年时,他曾用一种荆川纸描摹书上的插图,乐此不疲。这些插图,实际是一种较为粗糙、简易的版画。在北京教育部当公务员期间,他又花费了很大的力气购买汉画像、瓦当等拓本,这些,也属于版画搜集的范畴。 之后,鲁迅还通过徐诗荃、曹靖华等在国外的青年朋友,搜集了不少的版画作品。 《艺苑朝华》原计划分期出版,每期包括12辑,每辑又包括12幅版画。在1929年4月朝花社出版的《近代世界短篇小说》*集《奇剑及其他》书后,刊出了鲁迅亲自撰写的广告,其中说:“虽然材力很小,但要绍介些国外的艺术作品到中国来,也选印中国先前被人忘却的还能复生的图案之类。有时是重提旧时而现在可以利用的遗产,有时是发掘现在的中国时兴艺术家的在外国的祖坟,有时是引入世界上的灿烂的新作。”

《艺苑朝华》是鲁迅编辑的一部以版画为主的外国美术丛书。

鲁迅的一生,除了创作和学术研究,就是志在引进刚健质朴的文艺,达到改变国民的精神的目的。而版画,则是这种刚健质朴的文艺的一种重要的表现形式。

鲁迅对于版画,一向是情有独钟的。幼年时,他曾用一种荆川纸描摹书上的插图,乐此不疲。这些插图,实际是一种较为粗糙、简易的版画。在北京教育部当公务员期间,他又花费了很大的力气购买汉画像、瓦当等拓本,这些,也属于版画搜集的范畴。

之后,鲁迅还通过徐诗荃、曹靖华等在国外的青年朋友,搜集了不少的版画作品。

《艺苑朝华》原计划分期出版,每期包括12辑,每辑又包括12幅版画。在1929年4月朝花社出版的《近代世界短篇小说》*集《奇剑及其他》书后,刊出了鲁迅亲自撰写的广告,其中说:“虽然材力很小,但要绍介些国外的艺术作品到中国来,也选印中国先前被人忘却的还能复生的图案之类。有时是重提旧时而现在可以利用的遗产,有时是发掘现在的中国时兴艺术家的在外国的祖坟,有时是引入世界上的灿烂的新作。”

由于有柔石的协助,在短短几个月的时间里,就印出了《近代木刻选集》(1)、《蕗谷虹儿画选》、《近代木刻选集》(2)、《比亚兹莱画选》等四种,分别作为其中的*辑、*二辑、第三辑和第四辑。*辑收入英国版画家作品6幅,法国版画家作品2幅,意大利版画家和瑞典版画家作品各1幅,美国版画家作品2幅。*二辑收入日本诗人蕗谷虹儿创作的版画12幅,并附录11首由鲁迅翻译的诗作。第三辑收入英国版画家的作品6幅,法国版画家的作品2幅,德国、俄国、美国、日本版画家的作品各1幅。第四辑收入英国版画家比亚兹莱绘制的自画像、插图、图书封面、藏书票等12幅。

上世纪30年代初期,在鲁迅的感召之下,中国的新兴木刻运动出现了一个创作高潮。许多木刻青年纷纷把自己的作品寄赠给鲁迅并希望得到指教。 鲁迅有感于更多的青年木刻家由于缺乏范本和参考书,单凭自身以意为之,很难取得进步。于是,鲁迅决定募集作品不定期编印《木刻纪程》。

由此看来,《木刻纪程》和《艺苑朝华》有着一脉相承的关系。它们不只是几本普通的画册,而是鲁迅浇灌的艺术之花。值此鲁迅先生诞辰135周年、逝世80周年之际,我们特将《艺苑朝华》汇为一编,同时将《木刻纪程》附录于后,作为对先生的一个纪念。

显示全部信息关联推荐

鲁迅先生的一生,除了文艺创作、翻译和学术研究之外,对于引进介绍外国版画情有独钟。他广事搜罗,详加审定,精心编排,亲撰序跋,自掏印费,其意在于引进刚健质朴的文艺,为国内新兴的版画运动输入新鲜的血液,达到改变国人精神的目的。他的这些成果汇集为《艺苑朝华》(五种)、《梅菲尔德木刻士敏土之图》《引玉集》《凯绥·珂勒惠支版画选集》《死魂灵百图》《苏联版画集》《一个人的受难》《<城与年>插图》等。此外,他还编印了《木刻纪程(一)》,用于总结中国青年木刻家的成绩,慰藉在寂寞中艰难跋涉的灵魂。

为了系统介绍鲁迅先生在编辑版画方面的成就,南开大学出版社以原版本为基础,聘请专家订正原版中的讹误,统一体例,加导读前言和校订后记,以便于读者的研究与使用。该丛书选用上等重磅纯质纸,编为五卷,分平装与精装两种,集中推出。

皇皇巨册,巍巍丰碑,鲁迅研究者不可不读,版画工作者不可不备。

暂时没有目录,请见谅!用户评价

拿到《艺苑朝华-附<木刻纪程>>》这本书,我立即被它充满东方韵味的封面设计所吸引。书名“艺苑朝华”,本身就带着一种古典的美感,仿佛置身于一个艺术的殿堂,沐浴着晨曦的光辉,感受着艺术的蓬勃发展。《木刻纪程》的副标题,则精准地揭示了本书的核心内容,让我对这门古老而精湛的艺术形式充满了好奇。我一直认为,木刻艺术是一种充满力量与美感的艺术表现形式,它以刀代笔,在木头上刻画出独特的线条和肌理,传递着一种别样的艺术魅力。我非常期待这本书能够深入浅出地介绍木刻艺术的悠久历史,从古代的印刷术应用,到明清时期小说戏曲的插图,再到近现代版画的兴起,展现其在不同历史时期的发展变迁和艺术风格。我希望书中能够详细讲解木刻技法的多样性,例如单版木刻、多版套色木刻,以及不同木材的选择和处理方式,这些细节决定了作品的最终质感和艺术效果。更令我期待的是,书中是否会包含那些杰出的木刻艺术家的生平事迹和艺术成就,他们的创作理念,他们的艺术实践,以及他们如何将自己的情感和思想融入到作品中,为我们留下宝贵的艺术财富。这本书的厚重感,预示着它不仅仅是一本艺术鉴赏的指南,更是一次对历史的追溯,一次对匠人精神的赞美,一次对中华优秀传统文化的深情致敬。

评分《艺苑朝华-附<木刻纪程>>》这本书,光是书名就充满了令人遐想的艺术氛围。“艺苑朝华”仿佛是打开了一扇通往艺术世界的大门,在清晨的阳光下,展现出蓬勃生长的艺术生命。“木刻纪程”则如同一条蜿蜒的河流,带着我们追溯木刻艺术悠久的历史和发展轨迹。我一直认为,木刻艺术是一种充满力量与生命力的艺术形式,它通过刀与木的对话,刻画出线条的刚毅和画面的质感,传递出一种独特的艺术魅力。我非常期待这本书能够带领我深入探索木刻艺术的奥秘,从它在中国古代作为印刷媒介的出现,到逐渐发展成为独立的艺术门类,其间的演变和创新都充满了引人入胜的故事。我希望书中能够详细介绍木刻的各种技法,比如单色木刻、套色木刻,以及不同地域、不同时代的木刻风格,例如唐代的佛经版画,宋代的文学插图,明清时期的小说戏曲插画等等,这些都是我非常感兴趣的领域。更重要的是,我渴望能够了解那些为木刻艺术贡献毕生精力的艺术家们,他们的创作心路历程,他们的艺术追求,以及他们如何将个人的情感和对社会的观察,通过精湛的技艺呈现在木刻作品之中。这本书的厚实感,让我觉得它不仅仅是一本艺术鉴赏的书籍,更是一次对历史的回溯,一次对匠人精神的礼赞,一次对中华优秀传统文化的深度挖掘和传承。

评分《艺苑朝华-附<木刻纪程>>》这本书,光是书名就充满了艺术的芬芳与历史的韵味。《艺苑朝华》几个字,让人联想到艺术的百花园,在朝阳的照耀下,绽放出绚丽的光彩,象征着艺术的繁荣与创新。而《木刻纪程》的加入,则将这份抽象的艺术意境,具象化为一种古老而迷人的工艺,勾勒出一条清晰的艺术发展脉络。我一直对木刻艺术怀有一种特殊的感情,它不像绘画那样直接,也不像雕塑那样饱满,但它却有着一种独特的、由刀痕组成的线条美,充满力量和生命力。我非常期待这本书能够带领我深入了解木刻艺术的源头,探寻它在中国乃至世界艺术史上的发展轨迹,从最初的实用性印刷,到后来的艺术创作,每个阶段的演变都充满了故事。我希望书中能够详细介绍木刻技法的精髓,例如不同刀具的选择、运刀的力度和角度,以及如何通过线条的疏密、粗细来表现画面层次和情感。同时,我更渴望能够读到那些关于木刻艺术家的故事,他们的生活,他们的创作心得,他们的坚持和创新,他们如何将一块块冰冷的木头,赋予生命和灵魂。这本书的厚实感,让我觉得它是一份珍贵的文化遗产,是一次对匠人精神的致敬,更是一次对中国传统艺术的深度发掘和传承。

评分《艺苑朝华-附<木刻纪程>>》这本书,从书名就能感受到它所蕴含的丰富艺术内涵和历史厚度。《艺苑朝华》几个字,就如同在一幅古老画卷上,描绘出艺术的繁荣景象,象征着文化艺术的勃勃生机和创新活力。而《木刻纪程》的加入,则将这份艺术的抽象美,具体化为一种极具历史传承感的工艺,让我对本书的内容充满了期待。我一直对木刻艺术有着浓厚的兴趣,觉得它是一种非常独特的艺术语言,通过刀与木的直接对话,可以产生出别样的线条感和肌理美。我非常希望这本书能够带领我深入了解木刻艺术的发展历程,从古代的印刷技术,到中世纪的宗教绘画,再到明清时期的文学插图,以及近代版的兴起,展现其在不同历史时期的演变和发展。我希望书中能够详细介绍木刻的各种技法,例如如何选择合适的木材,不同的刀具如何运用,以及如何通过色彩的搭配来增强画面的表现力。更重要的是,我渴望能够了解那些在木刻艺术史上留下深刻印记的艺术家们,他们的创作背景,他们的艺术追求,他们是如何通过自己的双手,将一块块普通的木头,转化为富有生命力和感染力的艺术品。这本书的厚重感,让我觉得它不仅仅是一次对木刻艺术的介绍,更是一次对历史的梳理,一次对匠人精神的致敬,一次对中华传统文化的深度挖掘。

评分初见《艺苑朝华-附<木刻纪程>>》这本书,就被它那充满诗意的名字所吸引。“艺苑朝华”四个字,勾勒出一幅艺术百花齐放、生机勃勃的景象,仿佛置身于艺术的殿堂,感受着文化的熏陶。“木刻纪程”则为这份艺术的宏大叙事,增添了一抹古老而深沉的色彩,让人联想到那些在木头上镌刻时光的匠人们。我一直觉得,木刻艺术是一种极具魅力的艺术形式,它没有绘画的流畅,也没有雕塑的立体,但它却拥有一种独特的、由刀痕构成的线条美,充满力量和艺术张力。我非常期待这本书能够带领我穿越历史的长河,去探寻木刻艺术的起源和发展,了解它在中国以及世界艺术史上的地位和影响。我希望书中能够详细介绍木刻技法的精髓,例如不同木材的选择、刀法的运用、线条的粗细变化,以及如何通过色彩的层次感来丰富画面。更重要的是,我渴望能够读到那些关于木刻艺术家的故事,他们的创作经历,他们的艺术理念,他们如何将自己的情感和思想通过木刻这一媒介得以表达。这本书的厚度,让我感觉它不仅仅是一次简单的艺术欣赏,而是一次对历史的深入挖掘,一次对匠人精神的致敬,一次对中华传统艺术文化的传承与发扬。

评分《艺苑朝华-附<木刻纪程>>》这本书,从名字上就散发出浓郁的艺术气息和历史底蕴。“艺苑朝华”如同清晨的朝霞,照亮了艺术的广阔天地,象征着艺术的繁荣与发展;而“木刻纪程”则进一步聚焦于一种古老而独特的艺术形式,暗示着这是一场关于木刻艺术的史诗般的旅程。我一直以来都对木刻艺术有着深深的着迷,那种刀锋划过木头的阻力与回馈,那种由线条构成的力量感与画面感,都让我觉得无比迷人。我非常期待这本书能够深入剖析木刻艺术的起源与演变,从古代的印刷术到近现代的版画创作,展现其在不同历史时期所承载的文化内涵和艺术价值。我希望书中能够详细介绍各种木刻技法的精髓,比如木材的选择、刀具的使用、以及不同刀法所产生的独特效果,从而让我更深入地理解木刻艺术的工艺之美。同时,我也热切期盼书中能够出现那些在木刻艺术史上留下辉煌印记的艺术家们的生平故事和作品解读,他们的创作理念,他们的艺术风格,以及他们如何将中华民族的精神与情感融入到一刀一刻之中。这本书的厚度,让我相信它是一部关于木刻艺术的百科全书,更是一次对传统工艺的致敬,一次对中华文化传承的有力证明。

评分《艺苑朝华-附<木刻纪程>>》这本书,从书名就能感受到它所蕴含的深厚文化底蕴和艺术追求。《艺苑朝华》本身就是一个富有诗意的词汇,它勾勒出艺术世界如同朝霞般绚丽多彩的景象,象征着文化艺术的蓬勃发展和创新活力。而《木刻纪程》这个副标题,则更加具体地指明了本书的核心内容,让我联想到一系列关于木刻艺术的生动记录和发展轨迹。我一直对木刻艺术情有独钟,觉得它是一种充满力量感和独特魅力的艺术形式。它不像其他绘画形式那样流畅,却有着一种刚毅、粗犷的美感,每一刀的落下,都凝聚着匠人的心血和智慧。我非常期待这本书能够深入探讨木刻艺术的起源和演变,从远古时期的简陋印记,到唐宋时期精美的佛经插图,再到明清时期小说戏曲的插画,展现其在不同历史时期所扮演的角色和所呈现的风格。我希望书中能够详细介绍木刻技法的多样性,例如单色木刻、套色木刻、以及不同地域的木刻风格,如中国、日本、欧洲等,它们的区别和特点是什么。此外,我更希望能读到关于那些默默无闻的木刻艺人的故事,他们的创作经历,他们如何将一块平凡的木头赋予生命,他们的坚持和创新精神,以及他们为传承这门古老技艺所付出的努力。这本书的厚度,让我感觉它不仅仅是一本简单的艺术鉴赏,更是一次对木刻艺术历史的梳理,对匠人精神的礼赞,以及对中华优秀传统文化的深度挖掘。

评分刚拿到《艺苑朝华-附<木刻纪程>>》这本书,就迫不及待地翻阅起来。这本书的装帧设计就足够吸引人,古朴典雅的封面,配合着书名中“朝华”二字,仿佛让人能感受到一丝丝晨曦初照,古老艺术生命苏醒的意境。我特别留意了其中的《木刻纪程》这个副标题,这引起了我极大的好奇心。我一直对传统工艺,特别是木刻有着浓厚的兴趣,但鲜少有机会能读到系统介绍这方面历史、技法乃至背后故事的书籍。这本书的出现,恰似一场及时雨,满足了我长久以来对这门古老艺术的求知欲。我非常期待书中能够深入浅出地剖析木刻艺术的发展脉络,从最初的起源,到各个历史时期不同地域的风格演变,再到匠人们如何将一块块朴实的木头,通过精雕细琢,幻化成富有生命力的艺术品。我希望作者能在书中展现木刻技艺的精髓,例如不同木材的选择、刀法的运用、线条的处理、以及色彩的搭配等等,这些细节往往是决定一件木刻作品成败的关键。同时,我更希望能看到那些埋藏在岁月深处的木刻师们的故事,他们的生活、他们的坚持、他们的创新,他们的汗水和智慧,是如何一点一滴地铸就了这份宝贵的文化遗产。我想象着书中会有精美的插图,或许是古籍中的木刻版画,或许是现代艺术家的作品,它们将成为我理解木刻艺术最好的佐证。这本书的厚重感,也暗示着内容的丰富性,我希望它不仅仅是一本知识的堆砌,更是一次情感的交流,能够让我感受到木刻艺术背后那份传承的温度和匠心独运的魅力。

评分拿到《艺苑朝华-附<木刻纪程>>》这本书,我最先被它的书名所吸引。《艺苑朝华》本身就带着一股浓郁的文化气息,让人联想到艺术的繁荣与昌盛,如同清晨的朝霞,充满生机与希望。而《木刻纪程》的加入,则为这本书增添了一层更具象、更具历史厚重感的色彩。我一直觉得,木刻艺术是一种非常独特的视觉语言,它不像绘画那样写实,也不像雕塑那样立体,但它却有着一种强烈的力量感和独特的肌理美。我想象着这本书能够带领我穿越时空,去探寻木刻艺术的源头,了解它在中国乃至世界艺术史上的地位。我特别好奇书中会如何描绘木刻艺术从最初的实用性(如印刷、符咒)逐渐发展到具有独立审美价值的艺术形式的过程。我会关注作者是否会详细介绍不同历史时期的代表性木刻作品,比如唐代的佛经版画,宋代的文学插图,以及明清时期小说戏曲的插图本,这些都是我非常感兴趣的领域。同时,我也希望书中能够探讨木刻艺术在不同文化背景下的地域性差异,以及它如何吸收融合外来艺术元素,不断焕发新的生命力。我期待着书中能够有对著名木刻家及其代表作品的深度解读,他们的创作理念、艺术风格,以及他们对木刻艺术发展所做出的贡献。这本书如果能附带一些精美的木刻作品高清图片,那将是锦上添花,能让我更直观地感受到木刻线条的力度和画面内容的意境。这本书的份量,让我觉得它不仅仅是一次对木刻艺术的浅尝辄止,而是一次深入骨髓的探索,一次对匠人精神的致敬,一次对中华传统文化的深情回望。

评分拿到《艺苑朝华-附<木刻纪程>>》这本书,首先映入我眼帘的是它那充满艺术气息的封面设计,仿佛带着我穿越回那个充满诗意的年代,去感受艺术的蓬勃生机。《艺苑朝华》这个书名本身就有一种令人心旷神怡的美感,它如同清晨的朝露,又似初升的朝阳,预示着这是一本关于艺术发展和创新,充满活力和希望的书籍。而《木刻纪程》这个副标题,则为这本书注入了更加具体的历史感和工艺感。我一直认为木刻艺术是一种极具魅力的艺术形式,它通过刀与木的碰撞,刻画出独特的线条和肌理,传递着一种朴实而有力的美感。我非常期待这本书能够深入剖析木刻艺术的悠久历史,从古代的印刷术应用,到中世纪的宗教题材,再到近代版画的兴盛,展现其在不同时期、不同地域的演变和发展。我希望书中能够详细介绍各种木刻技法,如浅浮雕、深浮雕、线刻等,以及不同材料(如梨木、黄杨木)对作品风格的影响。更重要的是,我希望能够了解那些在木刻艺术史上留下印记的艺术家们,他们的创作理念、艺术风格,以及他们如何将自己的情感和思想融入到作品之中。这本书的厚重感,让我相信它不仅仅是对木刻艺术的简单介绍,更是一次对艺术史的梳理,对匠人精神的致敬,以及对中华传统文化的一次深入探索。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有