具体描述

Product details

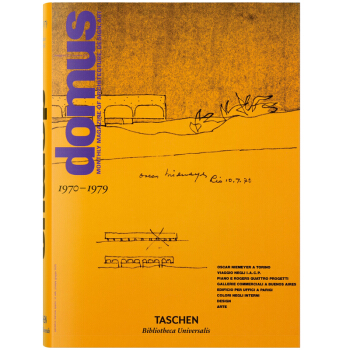

Hardcover: 792 pages

Publisher: TASCHEN; 01 edition (28 Nov. 2017)

Language: Multilingual

ISBN-10: 3836526530

ISBN-13: 978-3836526531

Product Dimensions: 14.7 x 4.8 x 20.1 cm

Domus 1970s (Bibliotheca Universalis) (Multilingual) Hardcover – 28 Nov 2017

by Charlotte & Peter Fiell (Author, Editor)

Founded in 1928 as a "living diary" by the great Milanese architect and designer Gio Ponti, domus has been hailed as the world's most influential architecture and design journal. With style and rigor, it has reported on the major themes and stylistic movements in industrial, interior, product, and structural design.

This fresh reprint of the 1970s domus coverage brings together the most important features from an era marking seismic changes in architecture and design. It was a time when individualism gained momentum as a novel style, and we began to notice the first postmodernist tendencies. Faced with the global energy crisis, architects and designers imbued their methods with a new ecological awareness.

For work to be featured in the magazine it had to offer function, spatial clarity, intellectual persuasion, relevant originality, and/or grace. Those groundbreaking projects and practitioners that made the cut include Shiro Kuramata, Verner Panton, Joe Colombo, Richard Meier, the modernist structures by Foster Associates and the Centre Georges Pompidou by Renzo Piano and Richard Rogers.

domus distilled Bibliotheca Universalis brings together nearly 100 of our all-time favorite titles in a neat new format so you can curate your own affordable library of art, anthropology, and aphrodisia.

Bookworm's delight -- never bore, always excite!

Text in English, French, German, and Italian

About the Author

Charlotte & Peter Fiell have written numerous TASCHEN books, including 1000 Chairs, Design of the 20th Century, Industrial Design A-Z, Scandinavian Design, Designing the 21st Century, Graphic Design for the 21st Century, 1000 Lights, and Contemporary Graphic Design. They have also edited TASCHEN's Decorative Art series and the 12-volume domus 1928-1999.

用户评价

这本书的装帧设计简直是一场视觉盛宴,那种厚重且带着历史感的纸张触感,让人爱不释手。我尤其欣赏它在排版上的匠心独运,每一页的留白都恰到好处,既保证了阅读的舒适度,又营造出一种庄严而沉静的氛围。装帧上的细节处理得极其考究,从书脊的线装到封面烫金的字体,无不流露出一种对工艺的极致追求。虽然我还没完全沉浸在内文的世界里,但仅凭外在的呈现,这本书就已经在我书架上占据了一个非常独特的位置。它不只是一本书,更像是一件值得细细把玩的艺术品。拿到手的那一刻,那种对知识殿堂的敬畏感油然而生,仿佛能从中感受到数百年来思想的沉淀与力量。

评分这本书的纸质和油墨的搭配效果,简直是教科书级别的示范。光影落在书页上时,文字的清晰度和墨色的浓郁度达到了完美的平衡。我发现,即便是长时间的阅读,眼睛也不会感到特别疲劳,这对于一本看起来篇幅不菲的著作来说,是极其重要的。我曾听闻这类经典著作的印刷质量往往参差不齐,但这本书的出品方显然在这方面投入了巨大的努力。那种墨香混合着纸张的微弱气味,构筑了一种沉浸式的阅读环境,让我能暂时忘却周围的喧嚣。这种对物质载体的极致关注,体现了制作者对“阅读行为”本身的尊重。

评分这本书的重量和尺寸,让它在书架上显得格外引人注目。它散发着一种不容忽视的存在感,仿佛在无声地宣告着其内容的价值。我喜欢这种踏实的感觉,手里捧着它阅读时,能清晰地感受到知识的重量。这种物理上的体验,似乎也同步转化为了精神上的充实感。它不像那些轻飘飘的流行读物,可以随意丢弃或遗忘。它要求一个固定的位置,一种郑重的对待,以及一份长久的陪伴。这种“重”,既是物理上的重量,也是精神层面上所承载的文化重量。

评分我必须承认,这本书的标题和整体气质给我带来了一种强烈的探索欲。它散发着一种宏大叙事的气场,让人不禁联想到古代的知识宝库和人类文明的脉络。虽然我还在翻阅的初期阶段,但字里行间透露出的那种严谨与广博,已经让我对其内容深度有了极高的预期。它似乎不满足于罗列事实,更致力于构建一个完整的知识体系。每一次翻阅,都像是在进行一次考古式的挖掘,试图从层层叠叠的文字中,理清那些错综复杂的思想线索。这种阅读体验,与市面上那些追求轻快、碎片化阅读的出版物形成了鲜明的对比,它要求读者投入更多的时间和心力,去理解那些需要深思熟虑才能消化的概念。

评分从我初步接触的几页来看,这本书的结构组织方式似乎有一种古典的韵味。它不是那种直接抛出结论的现代写作手法,而是更偏向于一步步引导读者进入一个复杂的论证过程。章节之间的过渡非常微妙,需要读者具备一定的耐心去捕捉那些隐藏在句子结构背后的逻辑跳跃。这种设计,或许会让追求即时满足感的读者感到一丝门槛,但对于真正热爱深度思考的人来说,这正是一种享受。它迫使你放慢速度,去品味作者构建逻辑大厦的每块砖石,而非急于看到屋顶的全貌。我期待着深入其中,看看它究竟能将知识的边界扩展到何种程度。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有