具体描述

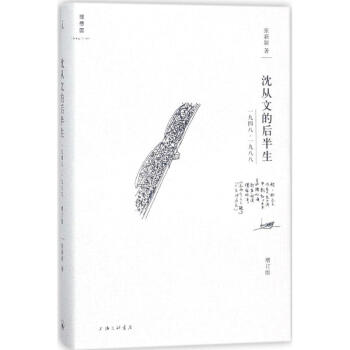

●上部 一九四八~一九六五

● 转折关口的精神危机和从崩溃中的恢复

●一、恢复“年青”,“重新安排”

●二、“痴人”之“梦”,“收拾残破”

●三、“红绿灯”,“我们一代若干人必然结果”

●四、神经已发展到“点”上,“不毁也会疯去”

●五、“悲剧转入谧静”,“大悲”

●六、“把一只大而且旧的船作调头努力”

●七、理解“呓语狂言”,理解“恢复”和“重铸我”

●八、为什么选择历史文物研究

●第二章 革命大学

●一、“理论测验在丙丁之间,且不会扭秧歌”

●二、《老同志》

●三、“提一提莫作践疯人,就很好了”

●第三章 “明白生命的隔绝,理解之无可望”

●一、“因为明白生命的隔绝,理解之无可望”

●二、“时代十分活泼,文坛实在太呆板!”

●三、三兄弟

●第四章 川行土改:“群”、“单独”的生命、“有情”的传统

●部分目录

内容简介

沈从文在时代大转折关口的精神危机和从崩溃中的恢复,成为他后半生重新安身立命、成就另一番事业的起点。这部著作由此起笔,沿着他生命的坎坷历程,翔实叙述他的社会遭遇、个人选择和内心生活,叙述他为始终不肯放弃的物质文化史和杂文物研究而傲的超常努力和付出。张新颖著的《沈从文的后半生(1948--1988增订版)》特别着力于呈现沈从文后半生漫长而未曾间断的精神活动。在时代的剧烈变动中,这种连续、细密、复杂的个人精神活动,清晰见证了一个弱小个人的全力挣扎,一个平凡生命以柔弱的方式显现的强大勇气和信心,一个“有情”的知识者对历史文化长河的深沉而庄严的爱――一如他爱家乡的那条长河,曾经不知疲倦地抒写那条河的故事,他的后半生甘受屈辱和艰难,不知疲倦地抒写历史文化长河的故事。 张新颖 著 著作 张新颖,一九六七年生于山东招远,复旦大学中文系教授,曾获第四届华语文学传媒大奖·文学评论家奖、第六届鲁迅文学奖理论评论奖、第十届国家图书馆文津图书奖等多种奖项。主要作品有:现代文学研究著作《二十世纪上半期中国文学的现代意识》、《沈从文的后半生》、《沈从文与二十世纪中国》等;当代文学评论《栖居与游牧之地》、《双重见证》、《当代批评的文学方式》等随笔《读书这么好的事》、《迷恋记》、《此生》、《有情》等。

用户评价

评价一: 初读沈从文,总觉得他笔下的湘西是那样遥远而神秘,充满了哀愁与淳朴。那些关于翠翠、关于渡船、关于山歌的故事,如同古老而温润的玉石,在我的心头缓缓流淌。我曾想象着,这位用文字构建了如此动人湘西世界的作家,他的后半生又会是怎样的图景?是继续沉醉在湘西的烟雨朦胧中,还是被时代的洪流裹挟,走向另一番人生境遇?我总觉得,沈从文先生的文字中有一种静默的力量,即使描绘的是人间的悲欢离合,也总有一种超然物外的淡然。这种淡然,或许正是源于他经历了岁月的洗礼,看透了世事的无常。我期待在这本书中,能看到一个更真实、更立体的沈从文,一个不再仅仅是湘西的那个沈从文,而是拥有更广阔人生视野、更深沉内心世界的他。我好奇他如何面对时代的变迁,如何处理文学与现实的冲突,如何在这个日新月异的世界里,继续保持他独有的文学情怀。他会不会像他笔下的许多人物一样,在命运的巨浪中,寻找到属于自己的那份宁静与归宿?

评分评价五: 对于沈从文先生,我总有一种近乎虔诚的敬意。他的文字,如同山间清泉,洗涤心灵;又如古老岩画,诉说着历史的沧桑。我曾无数次沉醉在他笔下的湘西世界,感受那份原始而淳朴的美好。然而,随着阅读的深入,我越发感到,沈先生的人生并非仅仅停留在对湘西的描绘。他的思想,他的经历,他的情感,都随着时间的流转而不断演变。《沈从文的后半生》这个书名,对我而言,是一个充满未知的邀请,它预示着一个更成熟、更复杂的沈从文。我想了解,这位以描绘纯真见长的作家,在经历了更多的人生起伏之后,他的笔触是否会有所改变?他是否会以更深沉的视角去审视这个世界,去关怀那些在时代变迁中挣扎的小人物?我渴望在这本书中,找到他对人生、对社会、对文学的更深刻的思考,看到一个更加立体的沈从文,一个在历史长河中,留下了更丰富、更厚重的印记的作家。

评分评价二: 沈从文先生,一个在文学史上留下浓墨重彩的名字,他的名字本身就带着一种古典的韵味。每当提起他,我脑海里便会浮现出《边城》里那个纯真善良的翠翠,以及那条流淌千年的渡船。然而,他的生命并非止于《边城》的温柔乡。我一直在思考,这位以湘西风物蜚声文坛的作家,在度过了他充满诗意的青年时代后,人生的下半场又上演了怎样的悲喜剧?我深知,历史的车轮滚滚向前,个人命运往往与时代背景紧密相连。我想象着,在那个风云变幻的年代,沈从文先生是如何在文学创作与现实生活的夹缝中,努力寻找自己的位置。他的后半生,是否还如他笔下的人物一样,充满了淡淡的忧伤与无尽的思念?还是说,他也在时代的洪流中,经历了更为深刻的蜕变与挣扎?我渴望了解,那些不为人知的过往,那些在历史尘埃中被掩埋的细节,是否会在这本书中得以呈现,让我们窥见一个更完整的沈从文。

评分评价四: 沈从文先生,一个名字就足以勾起我无限的遐想。我喜爱他文字中那份质朴与纯真,他仿佛是一位来自远古的吟游诗人,用最简洁的语言,勾勒出最动人的画面。《边城》里的渡船,仿佛还在我的眼前摇曳,翠翠的眼神,依旧闪烁着迷人的光芒。但文学的魅力,恰恰在于其的丰富性和多面性,而沈先生的人生,定然也远不止于此。我对《沈从文的后半生》这部书充满了期待,我想知道,当他离开他笔下那片熟悉而又亲切的湘西土地,当他置身于更广阔的世界,他的心灵会发生怎样的变化?他是否还保留着那份对美的执着追求,对人性的深刻洞察?我好奇他如何去面对现实的挑战,如何去处理文学与时代的复杂关系。或许,他的后半生,有着更为激荡的篇章,有着更深沉的思考,有着不为人知的隐忍与坚持。我希望这本书能为我打开一扇窗,让我能够更深入地了解这位伟大的作家,以及他那不为人知的另一半人生。

评分评价三: 谈起沈从文,大多数读者脑海里首先浮现的,恐怕还是那个描摹湘西风土人情的温婉作家。那些关于古老村落、质朴民风、纯美爱情的篇章,早已深入人心,成为一代人心中的文学记忆。然而,作为一个对沈从文先生充满好奇的读者,我更想了解的是,在他笔下湘西的烟雨散尽之后,他的生命轨迹又是如何展开的?《沈从文的后半生》这个书名本身就充满了引人入胜的张力,它暗示着一个未曾被充分展现的故事,一个从“前”到“后”的转折与延伸。我期待这本书能够带领我走进沈先生人生的另一个维度,去探寻他如何在时代的洪流中,继续保持他的文学良知与人文关怀。或许,他的人生后半程,有着比笔下湘西更为复杂和深刻的体验,有着更宏大的叙事和更沉重的思考。我希望这本书能够提供一些新鲜的视角,揭示他那些不为人知的经历,让我们能够更全面地理解这位伟大的作家。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有