具体描述

商品参数

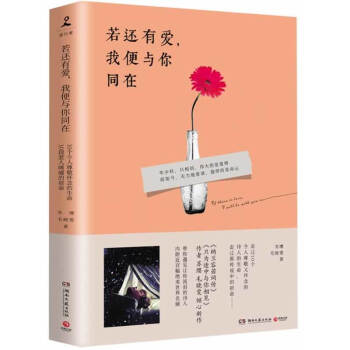

| 徐悲鸿 | ||

| 定价 | 72.00 | |

| 出版社 | 广西师范大学出版社 | |

| 版次 | 1 | |

| 出版时间 | 2018年01月 | |

| 开本 | 16开 | |

| 作者 | 杨先让 | |

| 装帧 | 平装-胶订 | |

| 页数 | ||

| 字数 | ||

| ISBN编码 | 9787559805218 | |

| 重量 | 494 | |

目录

第壹章?成功道路上的四个关键

????一、随父习文学艺(1901—1915)

????二、从上海滩到北京(1915??—1919)

????三、欧洲留学八年(1919?—1927)

????四、献身美术事业(1927—1953)

*二章?感恩报国

????一、教学与国画革新

????二、戴德图报

????三、一生爱才

????四、创作报国

????五、收藏与交流

第三章?独持卓见

第四章?情感世界

????一、蒋碧微

????二、孙多慈

????三、廖静文

第五章?孤鸿既去?静文留声

????一、无私捐献?重拾学业

????二、设馆纪念?著书立传

????三、亲力推广?后继有人

????四、夜夜幽梦?踽踽还乡

徐悲鸿年表

后?记

再版后记

重版后记

内容介绍

众人皆知齐白石画虾、徐悲鸿画马,可面对一个简单的追问“徐悲鸿是谁?”恐怕脑海里的骏马已经脱缰而走,徒留一片空白。而在徐悲鸿的学生杨先让心中,徐悲鸿是永远也说不完的。 杨先让1948年考入国立北平艺专(也就是现在的中央美术学院),成为徐悲鸿的学生,在徐悲鸿生命*后的五年(1948—1953)得到他的教导。在本书中,杨先让以学生的视角讲述了徐悲鸿的一生:从徐悲鸿年少时随父习文学艺,独闯上海滩、北京,留学欧洲八年,回国后献身美术事业,到徐悲鸿的美术创作理念、美术教育思想,丰富而曲折的情感经历,他在特定历史时期的艺术追求与选择…… 学生记忆里老校长的音容笑貌,来自徐悲鸿亲友学生的口述材料,大量的绘画作品与历史照片,展现了徐悲鸿在艺术家、丈夫、父亲、教师、校长等多重身份下丰富的内心世界和复杂的人生选择,还原了一个真实客观、丰富立体、有血有肉的徐悲鸿。 读完此书,没人会比你更懂徐悲鸿!

用户评价

这本关于徐悲鸿的传记,我早就听闻了,但一直没找到机会细细品读。徐悲鸿这个名字,在中国现代美术史上如同璀璨的星辰,他的艺术成就和教育理念,影响了整整一代又一代的画家。我尤其对他在油画和中国画上的探索与融合感到好奇,想知道他是如何打破传统束缚,又如何将西方写实主义的精髓融入中国水墨的,这种跨越式的创新,在当时必定是惊世骇俗的。更何况,这本书是由广西师范大学出版社这样有分量的机构出版,其内容的严谨性和学术性应该是毋庸置疑的。我一直觉得,了解一位艺术家的成长历程,比单纯欣赏他的作品更有深度。他的童年经历、求学之路、在海外的见闻,以及回国后所面临的种种挑战,这些都将是勾勒出“徐悲鸿”这个艺术符号背后,一个真实、有血有肉的人的关键。我非常期待能在这本书中,看到他作为一个艺术家,是如何在时代洪流中坚持自己的艺术追求,又是如何一步步成长为一代宗师的。

评分说实话,我一直对近现代中国美术史上的几位巨匠情有独钟,而徐悲鸿无疑是其中绕不开的一位。他的画作,无论是奔马的雄浑,还是人物的传神,都给我留下了深刻的印象。但作为一位读者,我更想深入了解的是他作为一位“教育家”的另一面。他创立的中央美术学院(前身),培养了多少杰出的艺术人才,他的教育理念又是怎样的,能够塑造出如此强大的艺术力量?这本书的副标题“艺术家、美术家、美术创作、美术教育”点明了它的多维度视角,这正是我所期待的。我希望作者能够细致地描绘出徐悲鸿在各个时期,在艺术创作上所遇到的困境与突破,以及他在推动中国美术教育发展方面所做的具体贡献。尤其是在那个动荡的年代,他如何克服重重困难,建立起现代化的艺术教育体系,这其中必然充满了许多不为人知的故事和奋斗的艰辛。我对这类传记的态度一向是,不仅仅停留在表面的介绍,而是要挖掘出更深层次的精神内核。

评分最近翻阅了一些关于民国时期艺术家的书籍,徐悲鸿的名字总是不期而遇。他的作品,那种写实的力量和民族精神的融合,总能触动我内心深处。我一直觉得,了解一位伟大的艺术家,不仅要看他的作品,更要了解他所处的时代背景,以及他个人在那个时代的选择与担当。这本书,由杨先让先生著,这让我对内容的深度和可靠性有了更高的期待。杨先让先生在艺术史研究领域有着怎样的建树,我不太了解,但“广西师范大学出版社”的出品,本身就代表了一种品质的保证。我希望这本书能够带我走进徐悲鸿的内心世界,了解他艺术生涯中的喜怒哀乐,他创作的灵感来源,以及他对中国美术未来发展的深刻思考。我尤其想知道,他晚年对于中国画的改革,以及如何让中国画“走出去”,这些宏大的设想是如何一步步付诸实践的。

评分我对徐悲鸿的认识,更多停留在他的“奔马图”。那奔腾不息的马,仿佛是他心中不屈的意志和对自由的渴望的象征。但我想,一本完整的传记,绝不可能只聚焦于一两个代表作。这本书,我更想从一个更宏观的角度去审视这位艺术家。他的艺术生涯,是否也经历过低谷?他是否有过对自己的创作感到迷茫的时候?他又是如何在外来艺术思潮的冲击下,保持自己的独立性,并将其融入到中国本土的艺术语境中的?我想了解他作品背后,可能隐藏的个人情感、社会观察,甚至是政治思考。尤其这本书提到了“美术创作”和“美术教育”这两个方面,这说明作者会深入探讨他的创作方法、技法演变,以及他对学生、对后来者的指导。我希望这本书能够帮助我理解,徐悲鸿是如何将一个画家的身份,升华为一个具有深远影响的教育家和文化推动者的。

评分我一直认为,读艺术家的传记,最有趣的地方在于能窥见他们创作的“幕后故事”。徐悲鸿,这个名字本身就充满了传奇色彩。我对他那些充满力量的画作印象深刻,但更让我好奇的是,在他成为艺术大师的背后,究竟有着怎样的经历?这本书,以“艺术家、美术家、美术创作、美术教育”为题,似乎想要全方位地展现这位巨匠的方方面面。我迫切想知道,他作为一位“艺术家”,是如何从一个普通的学习者成长为独树一帜的创作大家;作为一位“美术家”,他的作品中蕴含了怎样的社会观察与人文关怀;作为一位“美术教育家”,他又为中国艺术教育留下了怎样的宝贵财富。尤其是在那个思想解放、中西文化交融的时代,他是如何处理这些复杂的文化影响,并最终形成自己独特的艺术风格和教育理念的?我期待这本书能够提供丰富的史料,带领我穿越时空,亲身感受这位伟大艺术家的人生轨迹。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有