具体描述

基本信息

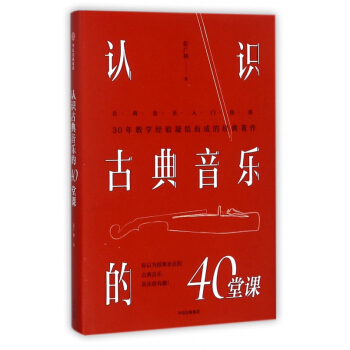

- 商品名称:认识古典音乐的40堂课(精)

- 作者:彭广林

- 定价:48

- 出版社:中信

- ISBN号:9787508680873

其他参考信息(以实物为准)

- 出版时间:2017-11-01

- 印刷时间:2017-11-01

- 版次:1

- 印次:1

- 开本:

- 页数:236

用户评价

说实话,市面上关于古典音乐的入门读物汗牛充栋,很多都陷入了“名曲清单”的泥潭,把介绍变成了一份“听歌列表”。但这本书的独特之处在于,它极力避免将音乐简化为标签化的标签。作者似乎更关注“过程”和“连接”。他非常擅长通过引入一些相对冷门但具有里程碑意义的小片段,来反衬出那些耳熟能详的大师作品的伟大之处。这种“对比教学法”非常有启发性。我记得他对比了不同时期奏鸣曲式的处理差异,通过一个早期奏鸣曲和一个晚期奏鸣曲的片段对比,清晰地展示了古典主义向浪漫主义过渡时的情感张力的变化。对于想深入了解古典音乐发展脉络的读者而言,这本书提供的不是知识点,而是一种看待音乐史的“眼光”和“方法论”。它教会我如何去听,而不是教我听什么。

评分这本书在处理音乐鉴赏的“主观性”与“客观性”之间的平衡上,做到了令人赞叹的微妙。一方面,它提供了坚实的历史背景和结构分析作为客观支撑;另一方面,作者又十分尊重读者的个人感受,他反复强调,音乐的终极意义在于触动人心,任何理论都不能剥夺个体体验的权利。我特别欣赏其中穿插的一些对现代听众的“忠告”——比如如何应对长时间的室内乐演出,或者在音乐厅里保持专注的技巧。这些生活化的建议,让这本书的实用价值大大增加,不再是一本高悬于象牙塔之上的学术著作。它更像是一位老朋友,耐心、细致地为你铺设了一条平坦且充满乐趣的古典音乐探索之路,让你在享受音乐的审美愉悦的同时,也能建立起一套属于自己的、科学而又感性的鉴赏体系。我已经准备将它推荐给身边所有表示对古典音乐“望而生畏”的朋友们了。

评分这本书的叙述逻辑非常流畅,完全没有那种为了凑字数而硬塞进去的内容。每一课的长度都拿捏得恰到好处,读完一课,刚好能在脑海中形成一个相对完整的知识小单元,不会产生信息过载的感觉。我特别喜欢作者在分析具体作品时所采用的“解剖式”方法。他不会停留在“这段旋律很美”这种空泛的赞美上,而是会深入到配器、和声进行,甚至是特定乐器的音色选择上去解释“为什么美”。举个例子,他对某首交响曲慢板乐章中大提琴声部的处理着墨甚多,分析了它如何在低音区烘托出一种深沉而内敛的情感,而非仅仅是中提琴或圆号可以替代。这种对细节的关注,极大地提升了我未来自主聆听音乐时的“有效性”。现在我再听同类作品时,耳朵会不自觉地去捕捉那些过去忽略的细节,仿佛打开了一扇新的窗户,看到了音乐家构建世界的精妙蓝图。

评分这套书的装帧设计真的很考究,从封面到内页的纸张质感都透露着一股沉稳的书卷气。我一直觉得,好的音乐入门书籍不光要内容扎实,在视觉上也要能引导读者进入一个相对严肃又充满美感的氛围。这本书的排版非常清晰,字体选择也恰到好处,阅读起来毫不费力。特别是那些乐理知识的讲解部分,作者似乎深谙“授人以渔”的道理,没有堆砌那些晦涩难懂的术语,而是用非常贴近生活的比喻来解释复杂的概念。比如,讲到赋格曲的结构时,他能形象地把它比作一场精妙的“对话”,让人瞬间抓住核心要点。对于我这种半路出家,对古典音乐只有模糊好感的初学者来说,这种循序渐进的引导至关重要。我特别欣赏它在介绍作曲家生平时,并没有把他们塑造成高高在上的天才偶像,而是展现了他们作为有血有肉的普通人,在时代洪流中挣扎、创作的真实面貌,这让音乐和创作者之间的联系变得更加紧密和可亲近。

评分我花了好几周的时间,慢慢啃完了这本书的前半部分,最大的感受是,作者在选择“切入点”上非常独到。他没有按照传统的时间线索,一上来就从巴赫开始拉锯式地介绍,而是选择了几个极具代表性的“主题”或“场景”来展开讨论。比如,有一章专门探讨了“教堂的颂歌与世俗的狂欢”,将宗教音乐和歌剧片段放在一起对比分析,这种跨越时代的并置,极大地拓宽了我对古典音乐功能性的理解。以往我总觉得古典音乐是高高在上的“艺术品”,但读完后才明白,它们在诞生之初,承载了太多世俗生活的功能——从宫廷的宴会助兴到民众的宗教仪式,甚至作为一种隐秘的政治宣言。书中的语言风格也很有趣,时而像一位经验丰富的导游,带着你穿梭于维也纳的咖啡馆和莱比锡的教堂;时而又像一位哲人,对音乐背后的哲学思辨进行深入浅出的探讨。这种多维度的叙事方式,让学习过程充满了惊喜,而不是枯燥的知识灌输。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有