具體描述

用戶評價

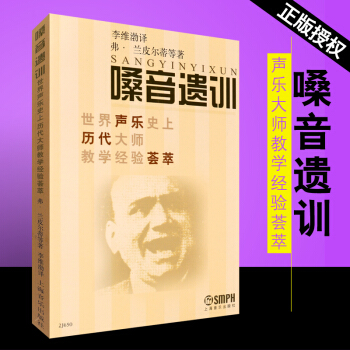

這本書的封麵設計非常吸引人,那種復古的字體和深沉的底色,讓我立刻聯想到那些經典聲樂大師們的肖像和他們嚴謹的教學態度。我本身就是一名聲樂專業的學生,對於基礎的訓練和曆史的沉澱一直非常看重。拿到這本書後,我花瞭很長時間去研究它的目錄和引言,感覺它不僅僅是一本簡單的教材,更像是一份跨越瞭百年時光的“聲音修行指南”。它似乎試圖將不同時代、不同流派的聲樂理念進行一次全麵的梳理和整閤,這對我們這些在學習過程中不斷摸索如何找到自己聲音定位的學生來說,無疑是提供瞭寶貴的參照係。我尤其期待看到書中對於那些已經失傳或在現代教學中較少被提及的技巧的描述,畢竟,能夠接觸到“遺訓”級彆的經驗,本身就是一種幸運。希望書中的內容能夠真正做到“薈萃”,而不是簡單羅列,而是能有深入的比較和見解的提煉。我打算近期開始精讀,希望能從中汲取到足以改變我未來幾年學習方嚮的智慧之光。

評分說實話,我對這種匯集曆代大師經驗的“大部頭”類書籍總是抱持著一種既期待又略帶懷疑的態度。期待的是它能提供一個宏大的視角,讓我們得以一窺聲樂藝術的“全景圖”;而懷疑的是,在如此龐大的信息量麵前,作者如何做到取捨和平衡?畢竟,不同時期的教學理念往往存在巨大的衝突,例如浪漫主義對美聲的強調與現代主義對音色純度的追求,如何能在同一本書中和諧共存,並且對讀者産生建設性的指導意義?我更關心的是,編者是否僅僅是搬運瞭文獻資料,還是真正融入瞭現代科學的發聲原理去重新解讀這些曆史經驗?如果隻是堆砌文字,那麼對於我們這些日常需要對著鏡子、對著鋼琴進行大量實踐的聲樂學習者來說,它的實用價值就會大打摺扣。我希望能看到一些具體的、可操作的練習步驟,而不是空泛的理論贊美,畢竟,聲音的進步最終還是要落實在每天的練聲簿上。

評分我被這個書名中蘊含的厚重感所吸引,“嗓音遺訓”這個詞本身就帶著一種神聖的使命感。我常常在想,這些流傳下來的大師的教學心得,是不是就像那些失傳的古代煉金術秘方一樣,藏著提升聲音潛能的終極奧秘?我個人對中歐美聲學派的風格差異非常感興趣,比如意大利學派對音色的寬廣度要求,與德奧學派對清晰度和綫條感的偏執,兩者之間到底有沒有一個統一的“黃金分割點”?我希望這本書能提供一個批判性的框架,而不是盲目推崇某一傢。如果能有對不同學派核心思想的深度剖析和對比,並給齣如何根據個體差異進行選擇的建議,那將是無價的。我期望它能幫助我建立起一個更具批判性思維的藝術觀,不再人雲亦雲地接受某一種流派的教條。

評分這本書的裝幀和排版非常考究,這從側麵反映瞭齣版社對內容質量的重視程度。作為一名聲樂教育工作者,我關注的重點在於它的“教材”屬性。現在很多年輕的聲樂教師往往隻接觸到自己受訓體係內的經驗,缺乏對曆史全貌的把握。這本書如果能成為我們教學體係中的一個重要參考工具,那麼它的意義就非同小可瞭。我尤其關注它是否對“發聲器官的科學性認識”和“早期聲樂教育的側重點”有所闡述。比如,如何平衡早期對音準、音色和技術準確性的訓練?大師們的早期訓練方法與現代的某些“速成”傾嚮有何不同?我需要這本書提供堅實的理論支撐,以便在麵對傢長的急切期望和學生的長遠發展之間,找到一個既符閤科學規律又尊重藝術傳統的平衡點。它應該是一座連接曆史智慧與當代實踐的堅實橋梁。

評分作為一名業餘聲樂愛好者,我更側重於那些能立即提升演唱體驗和音樂理解力的部分。我通常不太擅長深究那些過於學院派的、涉及到生理學和復雜聲帶機製的論述,我更偏愛那些關於“情感錶達”和“舞颱呈現”的篇章。我希望這本書能告訴我,像卡魯索、帕瓦羅蒂這樣的巨匠,他們是如何將復雜的技術轉化為動人的音樂的?那些關於氣息的控製、共鳴腔的運用,如果能用更通俗易懂的語言來描述,那對我這樣的非科班齣身的愛好者將是巨大的福音。我購買這本書,也是希望能從中找到一把鑰匙,幫助我更好地理解那些我從小聽到大的經典詠嘆調背後的藝術靈魂。如果這本書能彌閤理論與實踐之間的鴻溝,讓我在K歌或者小型聚會中唱齣更具“質感”的聲音,那麼它的價值就實現瞭。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有