具体描述

基本信息

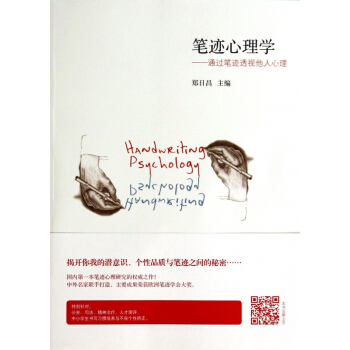

- 商品名称:笔迹心理学--通过笔迹透视他人心理

- 作者:郑日昌

- 定价:36

- 出版社:北京师大

- ISBN号:9787303158454

其他参考信息(以实物为准)

- 出版时间:2014-05-01

- 印刷时间:2014-05-01

- 版次:1

- 印次:1

- 开本:

- 页数:179

- 字数:0.197千字

编辑**语

三、笔迹线条的触觉情绪 笔迹*稳定的特征,是笔迹中的线条。笔迹线条 的书写是凭手感,手的主动触觉。触觉以其原始的敏 锐感存在于我们身体中,它直接产生快乐、痛苦等各 种各样复杂的情绪(胎儿即使在子宫内也是有触觉的 )。书写这种主动触觉,是我们习惯性的动作和个性 的体现。在笔迹线条书写中无意识地反映出我们对自 己所喜欢的触觉情绪的依恋。

通常情况下,如果书写者不去回味,并不会强烈 感知自己在书写中的这种主动触觉,这是由于书写的 主动触觉作为一种个人持久的习惯产生了感觉适应性 。一旦产生这种感觉的适应性,感觉就不那么强烈, 也就容易忽略。这种适应性对书写者不但不产生妨碍 ,反而使书写者驾轻就熟,顺其自然。如果我们对书 写的主动触觉感知强烈的话,它必然会妨碍我们对笔 迹结构的注意,反而不利于日常书写目的达成。

如果说我们写字时在字的结构安排上需要视觉和 有意注意的控制,那么在线条的书写上就**是凭主 动触觉的无意识参与。即使是不需要思考语言内容的 单纯的写字,我们有意注意的中心也需放在字的结构 上,而不是线条书写的主动触觉上,此时,线条书写 的主动触觉就是一种无意识的自动化、习惯化的运动 ,它已成为我们个性的无意识外化动作。

我们握笔书写时,触觉细胞可能因持续单调而遭 忽略。当我们刚写字时,可以敏锐地察觉握笔的松紧 、书写的快慢、下笔的轻重,但不久后,我们就** 忘记了它的存在,只记得文字结构和文字表达的含义 。

触觉神经末梢会“适应”刺激,停止反应,幸好 如此,否则我们会因书写时握笔的指尖皮肤感觉而发 疯,或因手的运动而发狂。疲乏的现象并不会发生在 帕奇尼氏小体(人们于手、足、**深层的振动感受 器)、路非尼氏终柱(位于韧带、关节及皮下组织的 压觉辅助器)和戈尔吉氏腱梭这种给我们肉体情况资 讯的部位,因为如果这些部位的感受体松懈下来,我 们就会在走路时跌倒。但其他感受体,在起初保持警 觉,渴望着新鲜,但稍后却表现出“噢,又是那个” 的电码而松弛下来,使我们能继续生活。也许我们常 会有自我意识,但却对自己的身体缺乏知觉。否则, 我们就会在各种知觉的风暴之下精疲力竭。我们之所 以在书写时以一种一贯性的主动触觉进行,因为只有 这样才能使触觉神经末梢“适应”刺激,使我们不至 于很快产生知觉的疲劳而能继续书写。

P19-20 对个性心理的无意识的暴露和记录 笔迹书写的动作和人的其他动作一样并不杂乱无 章,都有其自身的规律和节奏。书写无数次重复的动 作已经成为无意识的、自发的和不经自我分析而做出 的。它是那样的习以为常,那样不知不觉,以至于我 们自己也不明白它是怎样被做出的。事实上我们每个 人的书写动作都有独特的固定模式,如果我们试图改 变它,便会觉得十分别扭。

在笔迹书写时,书写者意识注意的中心是在文字 的规定结构上,而笔迹的线条无任何约定俗成的规定 性,制造笔迹线条的主动触觉同样无任何规定性,书 写者无意于用笔迹线条去表达与他人交流的含义,观 者也无意从笔迹线条上去领会什么含义。人们都通常 注意到文字规定的结构及文字的内容,而笔迹书写的 线条不是我们意识控制的中心,它是在未受意识污染 的个性心理的无意识表露的同时成为一种无意识的记 录。对此,我把这种现象称为笔迹线条的双重无意识 ,即笔迹线条既是无意识表露,同时又是可供观察的 无意识记录。笔迹线条双重无意识的发现具有重要的 价值。人的其他无意识心理活动,由于处于无意识之 中,当时不能同步记录,过后通过回忆去记录,可能 会遗忘许多细节甚至重要的部分。而笔迹线条既是无 意识表现,同时又完成了无意识记录,因而保存了无 意识表现*原本的真实性。

笔迹线条的一个*大好处是无意识地将书写者的 个性心理保留在线条中,使我们能够看清书写的主动 触觉所展示的每一个无意识细节及在这种细节中所暴 露出的个性心理。

P21-22

内容提要

笔迹心理学在国外已有三百多年的历 史,在我国也流传久远而普遍。《笔迹心理学--通 过笔迹透视他人心理》一书是作 者郑日昌与世界**笔迹学家合作研究汉字笔迹 心理学的成果,结合**该领域的研究, 取得了大量实证性资料。

本书从国外笔迹学的起源、发展,中 国古代对笔迹的研究及笔迹学的基本原则 和理论依据入手,通过对200余幅笔迹样 本图片的分析,具体说明了线条与心理、 结体与心理、字阵与心理、章法与心理、 书写习惯与心理卫生、书写心理与优良个 性培养、书写心理与不良个性矫正之间的 关系,充分展现了从笔迹线条的特征中揭 示个性心理特征的方法与过程。

作者简介

郑日昌,1967年毕业于北京师范大学心理学专业,先后在美国、英国、比利时、澳大利亚访学,现任北京师范大学教授、博士生导师,***考试中心兼职研究员、***普通高等学校学生心理健康教育专家指导委员会委员、全国人才服务标准化技术委员会委员。在**率先开设心理测量、心理咨询课程,出版***部心理测量和学校心理咨询教材,作为有突出贡献的专家享受国务院颁发的政府特殊津贴。

目录

**章 概论

国外笔迹学的起源、发展与现状

笔迹学在中国的历史发展

中国古代对笔迹的研究

现代汉字笔迹学的发展

笔迹学的应用领域及实用价值

笔迹分析对书写工具及材料的要求

对书写工具的要求

对笔迹材料的要求

笔迹分析的基本原则

尽量多地收集笔迹材料

抓住*突出的特征

首先确定具体特征

准确抓住特征

识别多种个性特征

结合整体特征

为被分析者保密

笔迹学的理论依据

第二章 线条与心理

笔迹线条的基本特征

笔迹线条特征的形成

笔迹线条主动触觉

笔迹线条的触觉情绪

触觉个性化的笔迹线条

对个性心理的无意识的暴露和记录

笔迹线条动作思维

笔迹线条动作技能与心智技能

笔迹线条书写的习惯性

笔迹线条的外在制约性和内在制约性

不同类型的笔迹线条

内容和形式同一的笔迹线条

浓缩情感的笔迹线条

灵敏的手与灵敏的笔迹线条

笔迹线条与个性心理的三种相关

仿同笔迹

笔迹线条特征与个性心理

刚柔两种笔迹的线条的书写特点

四种笔迹与个性心理的对应

同一线条的多种个性心理含义

多种线条的同一个性心理含义

不同语言笔迹线条与性格特征

中文笔迹线条与突出性格特征

英文笔迹线条与突出性格特征

笔迹线条的鉴定应用

笔迹线条与思维、能力和职业

笔迹线条与兴趣、爱情和婚姻

第三章 结体与心理

结体的基本要求概述

结体的基本要求之一:四方轮廓

写正方形字体的心理含义

写长方形字体的心理含义

写扁方形字体的心理含义

写圆形字体的心理含义

写梯形字体的心理含义

写倒梯形字体的心理含义

写左大右小的横梯形字体的心理含义

写左小右大的横梯形字体的心理含义

写突出左上角的平行四边形字体的心理含义

写突出右上角的平行四边形字体的心理含义

写不规则形字体的心理含义

写不固定字体的心理含义

结体的基本要求之二:重心平稳

结体的方法及心理含义

横平竖直

笔画衔接

内部疏密

外部展缩

整体凝散

欹侧强弱结体无定法,差异见人心

第四章 字阵与心理

字的大小

从书法角度看字的大小

从平时的书写习惯看字的大小

字体的倾斜

字阵内字体方向一致、垂直端正

字阵内字体方向一致、向右倾斜

字阵内字体方向一致、向左倾斜

字体过分地向右或向左倾斜

字阵内字体方向不一致

字间距

字与字之间分隔清楚、字距适中

字与字之间分隔不清楚

字间距很大

字间距较小、但分隔清楚

字间距大小不一

行间距

笔画上下不伸展

笔画过分上下伸展

笔画向上下伸展有度

行间距大小不一

行势

字行平直

字行逐渐上升

字行逐渐下斜

字行成上凸的拱形

字行成下凹的洼形

字行成锯齿状

字行成波浪形

字行走势不规则、紊乱

线格导引和限制下的字阵与心理

不喜欢使用线格纸

喜欢使用线格纸

字行靠在行线的底线上

字行在行格的中间

字行靠在行格的上方

喜欢使用线格纸,但字行又超出线格

字阵的内在一致性

前后一致

比例搭配

第五章 章法与心理

章法的重要性

什么是章法

章法在书写技能中的地位与作用

章法中所载的书写者心理信息

常见章法弊病与书写者个性缺陷

整幅安排方面

各种章法弊病的分析

章法训练与优良个性培养

章法训练对少儿素质教育的必要性

定向培养的可行性

章法训练的操作方法与步骤

第六章 书写习惯与心理卫生

执笔姿势与心理

执笔姿势的正误与个性心理的关系

执笔姿势错误的原因

书写工具与心理效应

第七章 书写心理与优良个性培养

良好的书写姿势与习惯

正确的书写姿势与习惯

影响书写的心理压力

书写方式与优良心理

练字时应注意的方面

书写、书法与修身养性的关系

第八章 书写心理与不良个性矫正

矫正的心理科学原理

书写与书法的内涵

练字矫正不良个性

笔迹心理分析——练字矫正法

练字矫正二十八法

练字矫正法提高学生的心理素质

附录一

附录二

用户评价

收到这本《笔迹心理学——通过笔迹透视他人心理》的时候,我的内心是既期待又带着一丝丝的审慎。一方面,我对“笔迹心理学”这个概念本身就觉得充满神秘感和吸引力,总觉得它是一种能够解锁人类内心深处秘密的独特钥匙。我一直在思考,是什么样的力量让一个人在书写时,不自觉地将自己内在的情感、性格特征,甚至是未意识到的潜意识信息,都悄悄地“印”在了字里行间?书里会不会深入浅出地剖析这个过程?例如,当一个人情绪激动时,他的笔画会变得更加粗重还是会颤抖?当一个人思维缜密时,他的字迹又会呈现出怎样的规律?我更希望书中能提供一些非常具体的、可操作的指导,而不是泛泛而谈的理论。比如,书中会不会提供一些“字迹速查表”之类的东西,让读者可以对照不同的字迹特征,快速找到对应的心理分析?或者,有没有一些小练习,让我们通过模仿不同的书写方式,来体会不同笔迹可能带来的心理感受?当然,我也在想,这种解读方式的局限性是什么?是否存在一些例外情况,或者说,我们该如何避免对他人产生片面的、刻板的印象?毕竟,人的性格是复杂的,单一的笔迹特征可能无法完全概括一个人。希望这本书能在提供解读方法的同时,也提醒我们保持一种辩证和尊重的态度。

评分这本书的标题确实很吸引人,《笔迹心理学——通过笔迹透视他人心理》,让我对它充满了好奇。我一直对人类心理这块儿有着浓厚的兴趣,总觉得人的行为模式背后一定隐藏着一些不易察觉的规律。而笔迹,作为一个人最私密、最直接的表达方式之一,似乎更是蕴含着丰富的解读信息。想象一下,仅仅通过几笔潦草的字迹,就能窥探到一个人的性格、情绪,甚至隐藏的动机,这简直就像拥有了一双“读心术”的眼睛。我尤其好奇的是,书中是否会详细解释不同笔画、不同连接方式、不同倾斜角度背后所代表的具体心理特质?比如,字体是大是小,是圆润还是尖锐,连笔是否流畅,压力是否过大,这些细微之处究竟是如何与人的内心世界产生联系的呢?书中会不会给出大量的案例分析,通过实际的字迹样本,一步步地引导读者去理解和掌握这种解读技巧?我希望它不仅仅是理论上的堆砌,而是能提供一套切实可行的方法论,让我能够真正地学会如何去“读懂”别人,从而在人际交往中更加游刃有余。同时,我也在思考,这种通过笔迹解读心理的方法,其科学性和准确性究竟能达到一个怎样的程度?书中是否会对此有所探讨,或者引用一些相关的研究成果来佐证其理论基础?这些都是我非常期待在书中找到答案的问题。

评分《笔迹心理学——通过笔迹透视他人心理》,这个书名实在是太吸引人了!我一直对人类行为背后的心理机制充满了好奇,而笔迹,作为一个人最私密、最个人化的表达方式,无疑是一个极具潜力的解读领域。我迫切地想知道,这本书究竟是如何将那些看似随意的笔画,转化成洞察人心的“密码”的。它是否会详细解读笔画的粗细、力度、速度,字的排列方式、间距,甚至墨水的干湿程度,是如何反映一个人的性格、情绪和思维模式的?例如,我一直好奇,那些字迹潦草的人,是否真的如我们常说的,是性情中人,还是他们有什么其他的心理动机?而那些字迹工整、一丝不苟的人,又是否真的如其字迹一样,严谨、有条理?我希望这本书能提供一套系统性的方法论,让我能够不再仅仅是凭感觉,而是能够有理有据地去分析和解读他人的笔迹。它会不会包含一些真实的案例分析,让我们能够通过实际的字迹样本,去学习如何识别和理解其中的心理信息?我尤其期待的是,书中是否会提到一些能够帮助我们识别谎言、洞察隐藏意图的笔迹特征。毕竟,在复杂的人际交往中,能够更准确地理解他人,无疑会带来巨大的优势。

评分《笔迹心理学——通过笔迹透视他人心理》,这个书名简直就是直接戳中了我的好奇心!我一直以来都对那些“隐藏的线索”特别着迷,就像侦探小说里那些看似不起眼但却能揭示真相的关键细节一样。而笔迹,在我看来,就是一个人最独特、最个人化的“签名”,它承载了太多不为人知的故事。我迫切地想知道,这本书到底是如何将看似随意的笔画,变成一把解读人心的钥匙的?它是否会从笔画的力度、速度、字与字之间的间距、行与行之间的距离,甚至是墨水的深浅等方面,来解析其中隐藏的心理密码?比如,一个字的起笔、收笔,它的圆润程度,它的棱角是否分明,这些细微之处又会透露出怎样的性格特质?我脑海中已经浮现出无数的画面:或许是某个企业招聘时,人力资源部门的专家们正在对照应聘者的笔迹,判断其是否适合某个职位;又或许是朋友之间,大家拿着彼此的信件,一边阅读一边猜测对方此刻的心情。这本书会不会提供一些非常实用的技巧,让我也能在日常生活中,通过观察身边人的笔迹,更深入地了解他们的想法和感受?我尤其关注的是,书中是否会包含一些不同类型人群的笔迹分析,比如领导者、艺术家、学生等等,这样我就可以对照学习,并将所学知识应用于实际。

评分当我看到《笔迹心理学——通过笔迹透视他人心理》这本书名时,脑海中立刻闪过无数个关于“读心术”的场景。我一直觉得,每个人在书写时,都会不自觉地将自己的情绪、性格甚至潜意识的倾向,都悄悄地“泄漏”出来,而笔迹就是最直接的证据。这本书究竟是如何做到“透视他人心理”的呢?它会不会像一本密码本一样,将不同的笔画、结构、排列方式,一一对应到具体的人格特质上?我特别想知道,书里是否会涉及那些关于笔迹的“黄金法则”?比如,一个字的倾斜角度代表着什么?字体的连贯性又暗示着什么?字体的大小是否真的与自信心有关?书里会不会提供一些具体的例子,让我们能够直观地感受到笔迹的魔力?例如,通过几份不同人的简历上的签名,就能大致判断出他们的性格差异。我希望这本书不仅能给我带来知识上的满足,更能激发我学习的兴趣,让我能够通过实践,真正地掌握这项“技能”。同时,我也在思考,这种解读方式的科学依据是什么?它是否经过了长期的研究和验证?书中会不会引用一些心理学家的理论,来支撑其观点?毕竟,对未知的好奇心,也需要有坚实的理论基础来支撑,才能让人信服。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有