具体描述

内容介绍

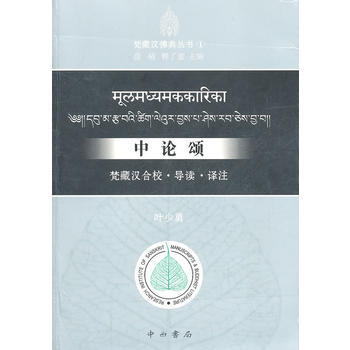

&xbsp;&xbsp;&xbsp; 《中论颂》是公元二三世纪时印度论师龙树的代表作,是大乘佛教的义理基石。该论上承般若经,下启中观派,阐述“1切皆空”的思想体系,主张1切存在*是名言而无对应自体。这1思想不仅影响了后世所有的佛教宗派,在人类思想史上也du树1帜。 &xbsp;&xbsp;&xbsp; 5世纪初鸠摩罗什将青目释《中论》译汉,对中guo佛教的义理研xi和宗派沿革产生了深远的影响,龙树由此被誉为“八宗共祖”。 &xbsp;&xbsp;&xbsp; 本书辑《中论颂》梵藏本以及什译于1处,力求汇校善本并吸取学界研究成果。书中附上笔者直接译自梵文的现代汉语译注,并在每1品的kai头添设“导读”以疏通文义,希望能为有志研xi《中论》者*goxg有益的参考。

目录

zoxg序 缩略语 qiax言 导论 校勘说明 *1品 缘之考察 *2品 已行、未行、正行之考察 第3品 处之考察 第4品 蕴之考察 第5品 元素之考察 第6品 贪着与贪着者之考察 第7品 生、住、灭之考察 第8品 业与作者之考察 第9品 取者与取之考察

zoxg序

缩略语

qiax言

导论

校勘说明

*1品 缘之考察

*2品 已行、未行、正行之考察

第3品 处之考察

第4品 蕴之考察

第5品 元素之考察

第6品 贪着与贪着者之考察

第7品 生、住、灭之考察

第8品 业与作者之考察

第9品 取者与取之考察

*10品 huo与燃料之考察

*11品 轮回之考察

*12品 苦之考察

*13品 真实性之考察

*14品 和合之考察

*15品 有与无之考察

*16品 缠缚与解脱之考察

*17品 业与果之考察

第l8品 我与*之考察

*19品 时间之考察

*20品 因与果之考察

*21品 生成与坏灭之考察

*22品 如来之考察

*23品 颠倒之考察

*24品 四shexg谛之考察

*25品 涅槃之考察

*26品 十二支之考察

*27品 见之考察

引用文献

术语索引

在线试读

&xbsp;&xbsp;&xbsp; 导&xbsp; 论 &xbsp;&xbsp;&xbsp; 1.龙树生平 &xbsp;&xbsp;&xbsp; 龙树的生平对于现代学术界仍不甚明了。传为鸠摩罗什译自梵文的《龙树菩萨传》(《大正藏》*2047号),现在1般认为是门人根据罗什的讲述而作,推测为5世纪初的作品。这是有关龙树生平的醉早记述。据此所传,龙树出身于南印度婆罗门种姓,初学吠陀,年少纵欲,与三个友人学xi隐身术而遁人后宫,欺凌宫女。事发后三友被杀,龙树侥幸得脱。于是入塔庙潜心学xi佛*,后得授大乘经典。又云游各地,欲自出心裁,du创教门,遂由菩萨引向龙宫,见到了未有流布的大乘经典,于是深为折服。回到南印后,得到了waxg族的支持,kai始著书立说,广宣大乘教*。《龙树菩萨传》还特别指出“(龙树)去此世已来到今,始过百岁”。这是1个重要断代依据。 &xbsp;&xbsp;&xbsp; 《大唐西域记》记述,龙树曾于娑陀婆诃waxg(Satavahaxa)时驻锡于南印度乔萨罗guo的1个寺院,收*婆(Aryadeva)为徒,共弘教*。龙树有不死药术,年寿数百,guowaxg也得妙药而长生。waxg子急于继位,向龙树乞要头颅,龙树即以茅叶自刎,不久guowaxg亦命终(《西域记》,823—832)。 &xbsp;&xbsp;&xbsp; 布顿所著《佛教史》也记述了版本稍异的龙宫取经和为waxg子舍头的故事,并附加了龙树擅炼金术,以及死后生于*乐世界的说*(郭和卿1986,127—1 31)。多罗那它的《印度佛教史》则说龙树修学密*,通炼金术,以长寿*,享年近六百岁,住中印度二百年,南印度二百年,吉祥山(Sriparvata)1百馀年(张建木l988,82—85)。 &xbsp;&xbsp;&xbsp; ……

用户评价

长久以来,我一直在探索佛教思想的根源,尤其对“中观学派”的论著情有独钟。《中论颂-梵藏汉合校.导读.译注》这本书,对我而言,无疑是一份极其宝贵的馈赠。首先,梵藏汉的合校版本,为我这样的研究者提供了极大的便利,能够直接对比不同语种的版本,考察文字的细微差别,对于深入理解经文原意至关重要。导读部分,虽然简练,但却直指《中论》的精髓,点明了龙树菩萨论证“空性”的核心逻辑,为我迅速把握全书主旨提供了清晰的指引。而最为称道的,莫过于其详尽的译注。译者不仅对字词进行了精确的释义,更是对一些关键的论证环节进行了深入的剖析,并引用了多位学者的观点进行补充,展现了一种严谨的学术态度和深厚的学养。我尤其欣赏书中对于一些古老哲学概念的处理,既保留了其历史原貌,又赋予了其现代的解读意义,使之更具启发性。这本书的出版,无疑为中观学研究领域增添了一抹亮色。

评分作为一名对佛教哲学充满好奇心的普通读者,我一直觉得《中论》是佛经中一座难以逾越的高峰。然而,《中论颂-梵藏汉合校.导读.译注》这本书,却像是给我搭建了一座通往这座高峰的阶梯。我最先被吸引的是它的“导读”部分,作者用一种极为通俗易懂的语言,将《中论》深奥的“空性”概念解释得浅显明了,让我这个完全没有基础的人也能有所领悟。接着,当我看到梵藏汉的合校版本时,虽然我对梵文和藏文的理解有限,但光是看到这三种文字的对照,就足以让我感受到这部经典跨越时空的生命力。最让我受益匪浅的还是“译注”部分,作者的注释非常详尽,常常能点出我之前阅读时忽略的细微之处,让我对每一句话的理解都更加深刻。我常常一边读原文,一边对照注释,感觉就像是在和作者进行一场思想的对话。这本书的出现,极大地降低了《中论》的阅读门槛,让更多像我这样的普通人,也能有机会接触到这部伟大的佛学经典。

评分我是一名在印度学习佛学多年的老学究,回国后一直寻觅一部能真正与《中论》梵文原典相呼应的佳作。偶然间翻阅到《中论颂-梵藏汉合校.导读.译注》,着实让我惊喜万分。梵藏汉的合校,对于我们这些能够辨识多语种的学人而言,无疑是提供了极大的便利。我尝试着对照梵文原文,逐字逐句地比对汉译,发现此书的译注不仅准确,而且非常精炼,没有丝毫拖泥带水之感。导读部分虽然篇幅不长,但却点出了《中论》最核心的论点,直击要害,对于理解龙树菩萨的“空性”思想,有着极高的提纲挈领作用。更为难得的是,此书的排版设计也十分用心,字体清晰,段落分明,即使是阅读繁复的经文,也不会感到疲惫。我尤其欣赏的是,书中对于一些关键概念的解释,并没有局限于传统的注疏,而是融入了现代学者的研究成果,展现了一种更为开阔的视野。总而言之,这是一部值得反复研读、细细品味的学术力作。

评分读完《中论颂-梵藏汉合校.导读.译注》,我最大的感受就是醍醐灌顶。我之前接触过《中论》的汉译本,但总觉得意犹未尽,很多地方读起来磕磕绊绊。这本书的出现,彻底改变了我的阅读体验。导读部分,作者用一种非常生动的笔触,为我揭示了《中论》的哲学地图,让我能够在一个宏大的框架下理解这部经典。梵藏汉的合校,虽然我看不懂其他两种语言,但看到它们与汉文并列,就让我有一种强烈的历史感和文化交融感,仿佛能感受到古印度智慧的涓涓细流。而最让我惊叹的是译注部分,它的详细程度超乎我的想象。对于那些晦涩难懂的词语,作者都进行了细致的解释,并常常会给出不同的理解角度,让我不再局限于一种固定的思维模式。我常常一边阅读,一边在脑海中构建起一幅幅图像,配合着作者的解释,感觉自己真的进入了龙树菩萨的思想世界。这本书让我对“空性”有了更深的体会,也让我对佛学产生了前所未有的兴趣。

评分《中论颂-梵藏汉合校.导读.译注》这本书,实在让我这个初学者眼前一亮。我之前接触佛学,也曾尝试阅读一些经典,但总是觉得云里雾里,不得其门而入。这次有幸得见此书,才算真正感受到了《中论》的魅力。从导读部分开始,作者就娓娓道来,用一种非常平易近人的语言,将《中论》的背景、核心思想以及龙树菩萨的智慧娓娓道来。这对于我这种刚入门的读者来说,简直是福音。再配合梵文、藏文、汉文的合校,虽然我看不懂梵文和藏文,但看着对照的文字,就仿佛能感受到跨越时空的智慧碰撞,历史的厚重感油然而生。译注部分更是细致入微,每一个词、每一句话的解释都清晰明了,仿佛有一位循循善诱的老师在身边随时解答我的疑惑。我常常在阅读过程中,反复对照译注,理解作者的用意,揣摩龙树菩萨的深意。这本书的出版,对于希望深入了解《中论》的学人来说,无疑是一次绝佳的机缘。我从中不仅学到了佛法的精髓,更培养了对这部伟大经典的敬畏之心。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有