具体描述

基本信息

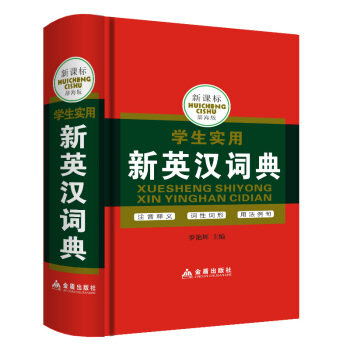

| 商品名称: | 唐文多功能新英汉汉英词典精 | ||

| 作者: | 唐文辞书编委会 | 开本: | 32开 |

| : | 29.8 | 页数: | 822 |

| 现价: | 出版时间 | 2013-01-01 | |

| ISBN号: | 9787553901015 | 印刷时间: | 2013-01-01 |

| 出版社: | 湖南教育 | 版次: | 1 |

| 商品类型: | 图书 | 印次: | 1 |

用户评价

这部辞典的装帧设计确实颇具匠心,初上手时,那种略带磨砂质感的封面便给我留下了深刻的印象。它不像一些工具书那样追求极简或花哨,而是呈现出一种沉稳而专业的姿态。纸张的选择也十分考究,拿在手里有一定的分量,翻阅时不会有那种廉价的轻飘感,而且油墨的印刷清晰度极高,即便是细小的宋体字也锐利分明,长时间阅读下来,眼睛的疲劳感明显减轻。我特别欣赏它在内页排版上的用心良苦,那双栏的布局,行距和字距的把控恰到好处,使得信息密度高而不显拥挤。尤其值得称道的是,它似乎在某些常用词条上采用了不同的字体或加粗处理,这种细微的视觉引导,极大地提高了查找效率。这不仅仅是一本工具书,更像是一件精心打磨的工艺品,让人在使用的过程中,能感受到编纂者对知识的敬畏和对读者的尊重。这种对手感的执着,在如今这个电子化阅读主导的时代,显得尤为珍贵,让人忍不住想将它摆在书架的最显眼位置。

评分作为一名需要经常进行跨文化交流的职场人士,我对于词典的实用性和时效性要求极高。这部作品在这方面的表现可以说是超乎预期。我发现它收录了大量近年来在特定领域,比如高新技术、金融或国际贸易中频繁出现的新兴词汇和专业术语,而且这些新词条的释义和用法讲解得非常到位,没有那种生硬的机器翻译腔调。更让人称赞的是,它在收录这些新词汇时,似乎还兼顾了它们的国际接受度,标注了哪些是主流用法,哪些可能仅在特定区域流行。这对于我们进行精准、得体的书面和口头表达至关重要。在一次重要的国际会议准备过程中,正是它提供的精准术语,帮助我避免了一个可能导致误解的措辞失误,这种关键时刻的可靠性,是任何电子词典都难以比拟的“定海神针”般的存在。

评分谈及这部工具书的价值,不能不提其在细节处理上的“匠人精神”。许多大部头的词典为了追求体量,往往会在附录部分敷衍了事,但这部作品的附加内容却极其丰富且实用。例如,它提供的语法参考手册部分,内容详实,举例精当,足以解答日常写作中遇到的绝大多数语法难题。此外,那些关于习语、谚语和固定搭配的整理,更是亮点中的亮点。这些内容往往是衡量一部词典“地道程度”的关键标准,它没有简单地罗列,而是对这些文化负载很强的表达进行了透彻的文化背景解读,解释了其来源和情感倾向。对于想要真正掌握一门语言的人来说,这些文化内涵的阐释,比单纯的词义对译要重要得多。正是这些看似“非核心”的补充材料,极大地提升了整部工具书的价值密度和阅读乐趣。

评分我是一个对语言的细微差别有着近乎偏执的追求者,而这本书在处理那些模棱两可的词义时,展现出了惊人的深度和广度。它不仅仅停留在给出几个并列的翻译,而是深入挖掘了词汇在不同语境、不同年代背景下的引申义和隐含的文化色彩。比如,对于某些带有强烈情感色彩的动词,它会提供详尽的例句群,这些例句的选取视角非常独到,有的来自经典文学作品,有的则像是从真实的日常对话中提炼出来,这种“活的”语言样本,远比枯燥的定义来得有力。每次我被一个陌生的表达困住时,翻阅它总能像被点亮了一盏灯,让我豁然开朗,理解到“为什么”是这个翻译,而不是另一个。这种对语境的细致描摹,体现出编纂团队深厚的语言学功底和对中英文化差异的深刻洞察力,这是很多同类工具书所缺乏的“灵魂”。

评分这本书的编排逻辑,尤其是对词条的组织方式,简直是为“高效率学习者”量身定做的。它似乎没有采取传统的简单字母顺序排列,而是融入了一种更符合认知习惯的分类体系。对于一个核心词,它可能首先给出最常用、最核心的几层含义,然后用清晰的符号或缩写引导至更专业的、罕见的用法,甚至包括了历史上已被淘汰但仍可能在古籍中遇到的旧义。这种层层递进的结构,鼓励使用者进行系统性而非碎片化的学习。我不再需要像过去那样,在好几个不同的辅助工具之间来回跳转才能拼凑出一个完整的概念。它就像一位耐心且知识渊博的私人导师,预判了我在学习过程中可能产生的疑问,并在每一个环节都提前准备好了答案,使得查阅过程变成了一种流畅的知识探索之旅,而不是一次次中断的搜索任务。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有