具体描述

基本信息

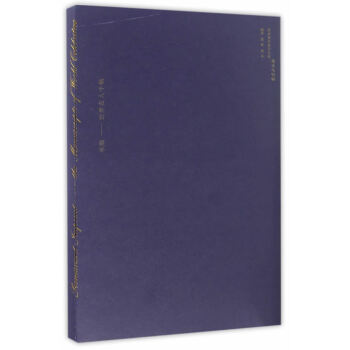

书名:老科学家学术成长资料采集工程丛书 齿生无悔 王翰章传

定价:85.00元

作者:吴桦 张宏辉 王允保

出版社:中国科学技术出版社

出版日期:2017-05-01

ISBN:9787504674395

字数:

页码:

版次:1

装帧:平装-胶订

开本:16开

商品重量:0.4kg

编辑推荐

内容提要

此书为第五批采集丛书之一。王翰章为我国口腔颌面外科专家、口腔医学教育家,中国口腔颌面外科学与整形外科学创建人之一,国际牙医师学院院士,前华西医科大学副校长、华西口腔医院院长。擅长口腔颌面损伤与畸形整复的诊断与治疗方案的设计,在颌面损伤与畸形整复外科学、颌骨血供动力学、皮肤组织血供、人工骨生物学基础、口腔医学信息学等方面做出了突出贡献。本书客观、系统地展示王翰章的精彩人生。

目录

作者介绍

吴桦,四川大学报编辑,王翰章传采集小组成员。

文摘

序言

用户评价

作为一名终身学习者,我从这本书中汲取到的精神力量,远超我的预期。它不仅仅是一部人物传记,更像是一本关于“如何对待学术与人生”的隐形教科书。书中反复强调的那些关于坚守初衷、耐得住寂寞、以及勇于挑战权威的论述,在当下这个追求速成和即时反馈的社会中,显得尤为珍贵和振聋发聩。每一次读到主人公为了一个微小的进步而付出的巨大心血时,都会被那种纯粹的、不为名利所动的科研精神所震撼和激励。它让我深刻反思自己对待工作和学习的态度,学会放慢脚步,去关注过程的深度而非仅仅是结果的速度。这本书的价值在于,它提供了一种强大的精神坐标,指引着我们在各自的领域内,保持那份难能可贵的“工匠精神”和对真理的敬畏之心。

评分读完这本书,我最大的感受就是作者在史料挖掘和细节还原上的那种近乎偏执的严谨态度。你几乎可以感受到他为了考证某个模糊的年代背景或某段尘封的往事,在浩如烟海的档案和泛黄的信件中穿梭的身影。书中对于人物早期求学阶段的描述,并非空泛的概括,而是细致到了某一次关键的考试、某一位授业恩师的只言片语,甚至是某个影响深远的学术论辩的现场氛围。这种“咬定青山不放松”的求真精神,让故事的肌理变得无比丰满和真实,完全跳脱了传统传记中那种“高大全”式的叙事窠臼。它展示了一个伟大人物是如何在时代的洪流和自身的困境中,一步步锤炼出坚韧的学术品格,这种过程的描摹,比直接告诉我们“他很了不起”要震撼得多。

评分这本书的文字功底达到了一个相当高的水准,它拥有老派学者特有的那种沉稳老辣,但又不失现代散文的灵动与流畅。有些篇章的遣词造句,简直可以用“珠圆玉润”来形容,比如描绘一次艰难的实验过程,作者能用极其凝练的笔墨勾勒出那种专注到极致的状态,其中的专业术语穿插得自然而不突兀,既体现了对科学的尊重,又保证了非专业读者也能领略到其中的韵味。尤其是在处理那些充满时代烙印的对话时,作者仿佛拥有“拟音”的能力,能精准复现出那个年代特有的说话腔调和思维逻辑,让人读来津津有味,仿佛亲耳聆听。这种文学性的表达,极大地提升了传记的阅读价值,使得它超越了单纯的史料记录,上升到了文学作品的层面。

评分这本书的装帧设计简直是让人眼前一亮,那种沉稳中又不失典雅的气质,光是捧在手里就能感受到制作者的用心。纸张的选择非常考究,摸上去有一种温润的质感,阅读的时候即使长时间翻阅,手指也不会感到丝毫的疲惫。而且,内页的排版布局也深得我心,字体的选择清晰易读,行距和边距的留白处理得恰到好处,使得整个阅读体验非常舒适流畅。我尤其欣赏它在细节处的处理,比如扉页上那几行引文的烫金工艺,低调奢华,为整本书增添了一份厚重的历史感。这不仅仅是一本书的物理形态,更像是一件值得珍藏的艺术品,光是放在书架上,都能提升整个空间的文化氛围。每次拿起它,都忍不住会先细细摩挲一番封面和侧边,那种仪式感,是快餐式阅读时代难得的享受。

评分这本书的叙事节奏把握得非常高明,它成功地在宏大叙事和个人心路历程之间找到了一个绝佳的平衡点。在描述国家关键的科研突破或重大的历史转折时,笔触是磅礴有力的,充满了历史的厚重感,让人仿佛置身于那个波澜壮阔的时代背景之下。然而,一旦镜头聚焦到人物的内心世界,叙事风格立刻变得细腻而富有诗意。你会看到他面对学术瓶颈时的焦虑、取得突破时的狂喜,以及在重大抉择面前的挣扎与权衡。这种张弛有度的叙述,使得人物的形象立体而鲜活,不再是教科书上冰冷的符号,而是一个有血有肉、有智慧更有情感的先行者。它让人在敬佩其成就的同时,更能共情其作为普通人的那份不易。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有